开场:

大家好,我是谭煜贞,很高兴在每周三的拆书活动中与大家相聚,共同学习成长。接下来我用三个标签介绍自己

一、我是一名从业10年的保险培训师;

二、两个女儿的妈妈;

三、终身学习者,其实加入拆书帮,就是我践行的开始,非常高兴和一群志同道合的人共同学习、终身成长。

今天我的拆书有两个拆页,需要耗时50-60分钟,请大家保持好的专注力哦。

分组:今天现场除了我和观察家外,一共有6位伙伴,我们先每2人分为一组,方便我们拆书过程中的讨论分享。

学习目标:

通过本次学习,大家将能够:

了解行为发生的三个要素(动机、能力、提示),通过运用“锚点”提示法,为自己设计一个可执行的微习惯方案。

书籍介绍:

今天拆解的是《福格行为模型》这本书,先来给大家介绍一下这是一本什么书:

F(特征):《福格行为模型》由斯坦福大学行为科学家B·J·福格撰写,他是行为设计学创始人,创立的“微习惯学院”已帮助超12万人轻松实现改变。本书被誉为“无需依赖意志力的行为指南”。

A(优势):不同于多数偏理论的习惯类书籍,本书将复杂科学转化为实用手册,适用于个人、企业及社会治理,教你用“小改变”推动“大行动”。豆瓣评分8.6,全球销量超50万册,被《纽约时报》评为“行为科学领域的里程碑”。

B1(好处):当我们掌握了这本书的核心逻辑,能帮助我们轻松养成你想要养成的各种行为习惯。那我自己就是这本书的受益者,通过阅读并实践,让我养成了阅读、运动、做家务的习惯。

B2(好处):通过接下来的两个片段学习,大家将能清晰理解行为发生的三大要素——动机、能力和提示,并重点掌握“锚点”这一实用方法,学会如何将新习惯巧妙嵌入现有日程,轻松启动你的第一个微习惯,让行为改变变得简单而自然。

现在正式开启今天的学习之旅。请大家花2-3分钟的时间阅读拆页,看完之后,请举手给我示意一下,谢谢。

当动机、能力和提示同时出现的时候,行为就会发生。动机是做出行为的欲望,能力是去做某个行为的执行能力,而提示则是提醒你做出行为的信号。

我来举例说明一下。2010年,有一次我在健身房健身,边踩椭圆机边听珍妮•杰克逊的歌时做了一件事,这对一个每分钟心跳超过120次的人来说是一个奇怪的行为:我向红十字会捐了一笔钱。我之所以会这么做,是因为我收到了一条募捐短信。把我在那一瞬间做出的行为拆解开来,大概是下面这样的:

·行为--通过红十字会的短信,向海地大地震的灾民捐了一笔钱。

·动机--我想帮助这场灾难的受害者。

·能力--通过短信来捐款很简单。

·提示--我收到了红十字会的短信提示。

在这个案例中,3大要素同时出现,于是我做出了行为:捐款。但如果其中任何一个要素没有出现,那我就极有可能不会做出这个行为。

我捐款的动机很强烈,这是因为各大媒体对地震灾情的报道铺天盖地,令人痛心。那能力呢?如果红十字会换一种方式联系我,比如打电话邀请我捐款,并让我提供信用卡信息呢?我当时正在椭圆机上运动,钱包放在车里,所以很难去执行这个行为。提示呢?如果捐款者压根儿不用手机怎么办?如果红十字会以邮件形式发送募捐信息,结果却被我当作垃圾邮件,连看都没看怎么办?那么,我就不会收到募捐提示。没有提示,就没有行为。还好,红十字会助推了我一把。 我早就想捐款了,而红十字会让捐款变得更简单。无论组织者是有意还是无意, 他们都完美地设计出了鼓励捐款行为的MAP要素。捐款的并非只有我一个人。 红十字会的短信募捐活动非常成功,仅在刚开始的24小时内就募集了300多万美元,一星期后更是超过了2100万美元。红十字会,做得好!

What--这个内容主要是是告诉我们,行为发生需动机、能力、提示三要素同时出现。而且因为作者动机强、短信捐款这件事容易做到,一旦收到提示,就马上有了捐款这个行为。

意译案例--这也让我想到了自己的一个行为,晚上我靠在床头看书时,手机屏幕突然亮起,显示朋友发来的搞笑短视频链接。把这一瞬间的行为拆解开来,大概是这样的:

·行为--点开链接刷起了短视频

·动机--想要放松和满足好奇心

·能力--手机就在手边,一点就能看

·提示--手机亮屏显示消息通知,铃声一响。

但如果其中任何一个要素没有出现,那我就极有可能不会做出这个行为。 首先是动机,朋友发来的消息,我肯定会很好奇,也想要玩手机放松一下,那动机肯定是有;其次是能力,手机就放在床头柜上,随手一拿就可以了。所以,能力也是具备的;最后是提示,手机一亮屏铃声一响就相当于一个提醒,我就马上点开链接刷起了短视频

,然后就开始玩手机了。

Why--三要素齐备,行为才能发生;行为越容易,就越有可能变成习惯。比如我晚上刷手机。那如果动机不强,或者事情太难,会有什么情况呢?

(反例)之前我一直想要养成吃完晚饭后马上洗碗的习惯,老公炒菜做饭,我洗碗,虽然不一定是我自己想做的事,但为了家庭更和谐(动机不强),那我还是要每天把洗碗这个事情做完。为此我老公还专门提醒我:早点把碗洗了!你该去洗碗了!(提示),结果,我没有动,那我正沉迷于追剧,看电视和洗碗相比,洗碗这件事更难。最后洗碗这件事一直拖到了深夜,也迟迟未洗,一场家庭“大战”一触即发。

(不这么做的坏处)--如果心理一直有想要去做得事却迟迟没有行动,长此以往,可能会对自我产生怀疑,影响人际关系,更严重的是,因无力感而产生内心的焦虑和内耗。最终丧失对自己的信心。

【HOW】推动行为发生的步骤:

那既然知道了行为产生的因素,我们应该如何更好地去推动行为的发生呢?不管是在生活中还是工作中,都可以按照文中所给出的行动步骤来做:

第一、明确动机;理清楚自己“为什么想要做这件事?”确保出于自身真实需求;如果不是你想要,而只是为了让别人满意,那大概率你做这件事情的动机不会很强烈。

第二、降低难度;降低行为标准,从微小行动开始,确保可完成。这里的“微小”指的是行为本身足够简单、用时短、精力消耗低,例如时间上不超过2分钟,体力上不感到费力,认知上无需复杂决策。比如,洗碗这件事改为"把碗放进洗碗池"(仅需10秒,无需思考)。

第三、设置提示。提示是行为触发的关键,如果没有提示,即使动机和能力都具备,行为也可能不会发生。因此,我们需要主动设置提示,确保行为被及时触发。可以借助工具(如闹钟、提醒事项APP)、环境(如将运动鞋放在门口)、他人(请家人或同事提醒)或时间(如设定固定时间点)等方式来设置提示。

(反例变正例):

学完三个步骤后,第二天我马上就运用到饭后洗碗的这件事上,首先,在明确行动的动机上,为了家庭的和睦,我还是想要去做这件事。虽然动机不是很强烈,但还是有;第二,降低行为的难度,就是洗碗这件事降低到只要把碗放进洗碗池,那我觉得比较容易完成;最后就是提示,我自己定了一个闹钟,最终,我完成了洗碗这件事。

【预防异议】

有小伙伴可能会有怀疑:“你想要去洗碗,但最终只是把碗放进了洗碗池,那能完成洗碗的任务吗?”。其实,习惯的养成往往最难的是“开始”。当我们把目标缩小到“只做一个动作”,实质是在拆除开始的障碍,为行动扫清心理阻碍。而一旦开始,身体和情绪获得的微小正反馈,常常会自然引发更多积极行为。比如:原本只计划“把碗放进洗碗池”,但把碗放进洗碗池后,我就想放水浸泡一下,把水龙头一开,想着干脆就洗了;这些都不是强迫式的“坚持”,而是由一个“微小到不可能失败”的开始,所自然引发的积极连锁反应。 我们设计的不是一个动作,而是一个“行为开关”,一旦打开,改变便自然而然地流淌出来。

【适用范围】

该模型特别适用于分析和设计那些目标清晰、行为路径明确的日常行为;比如:个人习惯的培养与改变(例如培养定期阅读、运动、早睡、健康饮食等日常习惯)、工作任务的启动与推进(例如,定期写周报、按时跟进客户、整理办公桌面等)及对孩子或团队成员的行为引导(例如,希望孩子每天练琴、主动做家务,希望员工及时填写报表)等等。

不适用的情况:涉及深厚情感或价值观驱动的重大人生抉择;艺术创作、学术研究等需要灵感和深度专注的工作;以及无法拆解为明确动作的复杂系统问题。

总结强调:

任何工具都不是万能的,我们要理解它的适用边界,让我们更精准、更有效地使用它。

【A1】激活经验

为了帮助大家更好地理解行为发生的三要素,现在请大家两人一组,进行一个简短的分享。请你回想一下:过去有没有一个“特别想养成、却始终没能开始或坚持下来的习惯”?它为什么对你重要?当时发生了什么,导致你一直没行动起来?最后带来了什么样的影响或结果?

例如,有一位伙伴曾经很想养成“每晚睡前阅读30分钟”的习惯。她买了好几本书放在床头,希望借此减少刷手机的时间、提升自己。但每天晚上一躺下,总觉得累、想放松,顺手就拿起手机。虽然设置了闹钟提醒,但经常嫌麻烦直接关掉。结果半年过去了,书依然没翻几页,反而因为自我责备,增加了内心的焦虑感。

现在,请和你的搭档分享你的故事,每人1分钟左右,稍后我们会邀请1-2位伙伴在全场分享。

学习者记录1:

莞尔:想要养成早起的习惯。因为一直想要养成,但因为总是做不到,还是蛮苦恼的。

【A1+】(反思加工)

刚才我们已经学习了"行为分析三步法",假如能有时光穿梭机,带你回到之前的场景,如何运用“行为分析三步法”帮自己设计一个行动的开始?

请小伙伴在小组内交流你的做法,3个步骤都要用上:明确动机、降低难度、设置提示。时间3分钟。

时间到了,大家讨论得非常激烈,因时间有限,没有讲完的小伙伴,等会后还可以再交流。现在邀请1-2位小伙伴分享自己的行为设计,愿意的小伙伴请举手示意,每人1-2分钟。

学习者记录2:

琳洁:

明确动机:一直想报考孩子高考规划,动机强烈,包括去图书馆买书。

降低难度:加入高考群,报考29.9

设置提示:每周六直播学习(设置闹钟)

感谢各位的分享。

【过渡语】今天拆解的两个片段是“递进”关系。通过刚才片段一的学习和讨论,我们已经掌握了行为发生的黄金法则:动机、能力、提示三者缺一不可。 在三大要素中,动机和能力往往需要我们长期经营和培养,而 “提示”恰恰是那个我们能最快上手、立刻动手设计的开关。它就像一个行为的触发器,轻轻一按,就能启动整个流程。

接下来要拆解的第二个片段。它将为我们揭晓答案,并提供一个威力强大的工具——“锚点”。它将教会我们如何巧借生活中那些雷打不动的日常行为,来为我们的新习惯按下启动键。现在,就让我们带着这个问题,一起进入片段2的学习。

片段2:

接下来请各位花1分钟时间阅读拆页,如果已经读完,举手给我示意下。

R:相比于人物提示和情境提示,行动提示的效果是最好的,我还给它取了另一个名字:锚点。谈到微习惯时,我会用“锚点”这个词来描述生活中那些已经稳固的事情。这个概念非常简单。如果你想培养某个习惯,那可以从当前的日程中找到正确的锚点来当作提示。之所以选用“锚点”一词,是因为我们要找到一些可靠的事情,并将它们和新习惯绑在一起。

多年前的某一天,我洗完澡后突然灵光乍现:我可以用锚点来提醒自己养成新习惯(如图4-5所示)。很多人在洗澡时常常会突发奇想,但因为洗澡而灵感乍现的人,可能只有我一个,个中原因,你稍后就能知道。有一天晚上洗完澡之后,我擦干身体、用浴巾裹住自己、走进卧室,其间什么也没想。但是,就在我打开内衣抽屉的那一刻,脑海里突然冒出这个想法。这里的关键是之后。

(图4-5 锚点&提示)

在我(锚点)之后,我会(新习惯):

· 在我冲完厕所之后,我会做2个俯卧撑。

· 在我停好车之后,我会写下当天最重要的任务。

· 在我刷完牙之后,我会用牙线清洁一颗牙齿。

What:从原文片段中,我们了解到生活中常见的3类提示(用PAC小人-展示),人物提示(靠自己记住或别人提醒)、情境提示(靠环境提醒),行动提示(就是“锚点”)。那什么是锚点?“锚点”是我们日常生活中那些高频、稳定、几乎自动完成的既有行为(比如每天必做的刷牙、上厕所、停车、坐下吃饭、进门换鞋等)。通过“在我[做完锚点]之后,我会[开始新习惯]”的方式,将新习惯直接绑定在旧行为上,就能借力打力,让新习惯无缝融入生活。

Why:没有提示,行为就不可能发生。相比于“人物提示依赖记忆,情境提示易受干扰”,行动提示的效果是最好的,人物提示就像洗碗那件事,光靠我老公喊我、但结果就是有时候要对方非常生气的大吼大叫,偶尔有用,但不可靠。而“锚点”提示就是直接绑定在我们坚固的日常行为基础上,失败率极低。不利用锚点,就等于放着现成的高速公路不走,非要自己去荒野开路。

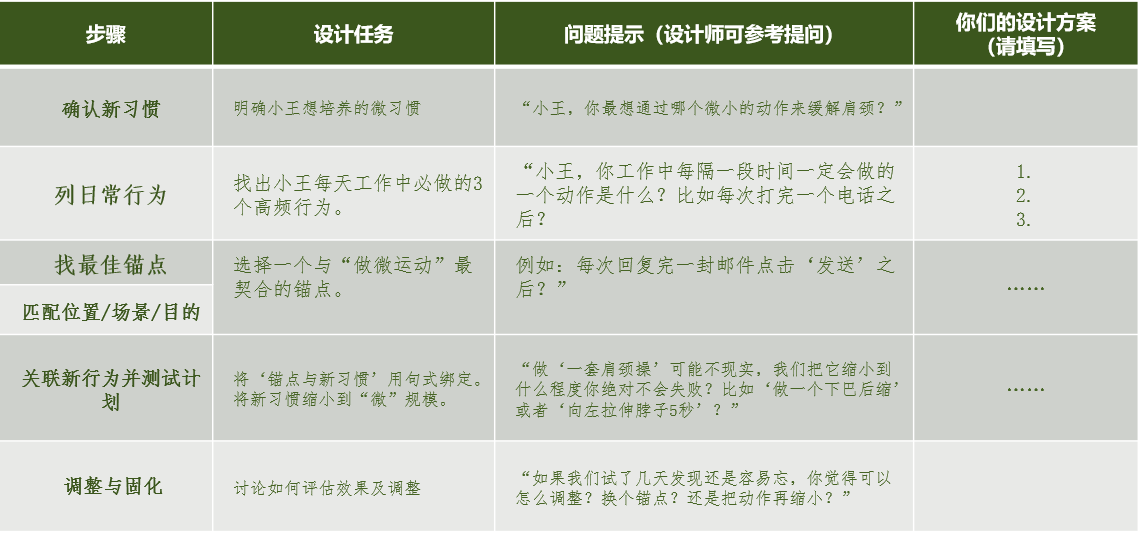

How(细化行动步骤):如何根据我想养成的习惯,选择合适的锚点?原文给出了句式,我们将其细化为五个可操作的步骤,形成一个完整的闭环:

第一步:确认新习惯。 明确你想要培养的具体新习惯是什么。(例如:我想养成每天喝八杯水的习惯。)

第二步:列日常行为。 列出你每天雷打不动一定会做的3-5个日常行为(例如:起床后关闹钟、喝完第一杯咖啡、下班回家开门、坐到办公桌前、晚上刷牙等)。

第三步:找到最佳锚点。 一个优质的锚点应具备以下标准:高频(每天至少发生一次)、稳定(几乎不会遗漏或改变)、自发(无需额外努力即可完成)、抗干扰(不易受环境或情绪影响)。确定最佳锚点时有3个方面可以考量------

3.1 匹配物理位置 ,首先考虑新习惯发生的地点,找出已经存在于那个地点的锚点行为。

3.2 匹配频率,其次检视既有日程时,要考虑多久进行一次新习惯。如果你想每天进行一次,就把它安排在一天一次的锚点行为之后。

3.3 匹配主题/目的,最后,你可以选择与新习惯拥有相同主题或目的的锚点行为。(例如:想养成“列任务清单”的习惯,最佳锚点是“坐到办公桌前”或“停好车后”。)

第四步:关联新行为并测试锚点。 实践你的“锚点+微习惯”计划几天(例如3-7天),观察新行为是否能在锚点后自然发生。记录成功和失败的情况。

第五步:调整或固化锚点。 根据测试结果进行评估。如果执行失败,分析原因:是锚点选择不当?微行为不够小?还是动机或能力出了问题?然后相应调整你的计划(例如更换锚点、进一步缩小微行为、增强动机等),并再次进行测试,直至找到最适合你的“锚点-行为”组合;如果锚点非常有效,就固化锚点,坚持“锚点+微习惯”即可。

【预防异议】

异议1:可能人会觉得,“自己生活不规律,那怎么找锚点呢?”其实不管多么随性的人,一天当中一定也会有稳固的既有日程。(例如,每天刷牙、早起喝一杯咖啡,每天坐地铁等)

异议2;可能还有学员问“道理我们都懂,但是说起来容易做起来难”! 那我们就要考虑调整微习惯,设计个微小到不可能失败的习惯,比如:做一个俯卧撑、打开书籍封面。”

【反例变正例】还是讲之前那个案例,当时我想要养成"每天晚饭后洗碗"的习惯,我给自己设置的行为是,[在我吃完晚饭后,我会把碗放进洗碗池。]可是,因为在吃晚饭的时候我就打开了电视,然后看得非常入迷,闹钟响了没有用、老公喊也喊不动,直到电视剧看完或者不得不去睡觉了,才想起来碗还放在桌上,最后不仅耽误了休息,影响了身体,还造成夫妻间的隔阂。其实这就说明我的"提示"发挥还不够稳定。后来我运用了"锚点"行动提示,重新设计我的锚点:第一步,确认新习惯:饭后洗碗;第二步,列日常既定行为,比如,我每天回家后一定会把包放下、每天到家都会吃晚饭、每天都会洗澡、洗衣服、每天都会刷牙等等;第三步,匹配锚点,如何找到最佳锚点,1、匹配位置,因为吃饭是在客厅,而洗碗在厨房,那锚点的设置尽量安排在同一位置,所以,我干脆就把吃饭的地方搬到了餐厅,和厨房相邻,物理位置一致,便于行为连贯;2、匹配频率,我每天吃完饭必须要做的日常行为是:放下碗;3、匹配目的,我就是为了完成洗碗这件事。所以锚点行为"放下碗"与目标行为"洗碗"属于同一行为序列(用餐后的清理动作)。所以,最终我设置的最佳锚点是:在[我吃完饭放下碗之后,]第四步,关联新行为并测试。[在我把吃完饭放下碗之后,我会把碗筷放进洗碗盆。]那在我把碗放进洗碗盆之后,我会打开水龙头。最后,打开水龙头之后,我就会拿起抹布,既然抹布都在手上了,我就想着干脆洗了。测试几天后发现,因为位置相邻、行为连贯,这个锚点非常有效。第五步,固化锚点。现在我都不需要老公提醒,我已经养成了每天饭后洗碗的习惯了。

最终实现:锚点+微行为1-->行为2-->行为3

【适用边界】“锚点”法是设计提示的极致技巧,因此它更加适用于培养简单的、可重复的日常微习惯。而非复杂项目或一次性决策。对于“开发一个软件”或“决定是否换工作”,这类复杂、长期、需要创造性思考的任务,单一的提示是无效的。

【A3】促动参与(设计你的“锚点+微习惯”方案)

【铺设具体场景】

各位伙伴,我们刚刚学习了"锚点"设计的五个步骤。现在,我们不谈理论,直接进入实战演练。请大家看一个具体的场景:

场景: 小王是一位办公室白领,长期伏案工作导致肩颈僵硬酸痛。他非常想通过运动来改善,但总觉得工作太忙、没时间去健身房,下班后又太累,计划总是无法开始。他的核心目标是:在工作间隙,养成微运动的习惯,以缓解肩颈不适。

【清晰指令与角色扮演】

接下来,请两位伙伴为一组,我们来进行一个角色扮演游戏。

角色A:习惯设计师。 你的任务是运用刚学的"五步法",为小王设计一个"锚点+微习惯"方案,来解决他的痛点。请为他选择一个在工位上就能完成的、微小到极致的肩颈放松动作(例如:做1次"下巴后缩"、或向左侧拉伸脖子5秒)。

角色B:小王(用户)。 你的任务是倾听设计师的方案,并反馈这个方案对你来说是否真的“简单到不可能失败”、“在工位上做会不会尴尬”。

【分步拆解讨论】

请"习惯设计师"引导你的搭档"小王",按照以下五个步骤进行讨论和设计。请大家根据以下表格进行讨论和记录:(给大家5分钟时间进行小组讨论和设计)

【邀请上台分享】

时间到!哪组“设计师”和“小王”愿意分享一下你们的设计成果?请“设计师”先介绍方案,“小王”可以分享一下你觉得这个方案能不能做到、感觉怎么样?

(邀请1组伙伴分享,给予反馈和肯定)

学习者记录:

习惯设计师-李延进:你想要培养的新习惯是什么?

小王:我想要在办公室缓解肩颈

习惯设计师-李延进:你每天工作中必做的3个高频的动作是什么?

小王:喝水,上厕所,打哈欠

习惯设计师-李延进:那你觉得和你做肩颈最适合的动作是哪个?

小王:打哈欠

习惯设计师-李延进:在你打完哈欠后,做哪个动作缓解肩颈对你来说没有压力,很容易做到?

小王:绕脖子一圈

习惯设计师-李延进:那你的“锚点”+“微习惯”就是,在你每次打完哈欠以后,就绕脖子一圈。可以做到吗?

小王:可以

习惯设计师:那你之后就开始执行,测试下,若能够坚持下来,就固化行为;若不能做到,就再调整锚点。

小王:好的,谢谢

【A2】催化应用-学习者加工未来场景中的应用

学习知识是为了更好的运用,请大家联想自己的生活,未来一个月里,是否有一个你“一直想拥有,但总觉得没时间、没精力开始”的好习惯?比如:

想运动,但觉得去健身房太麻烦?

想阅读,但总觉得一本书太厚重?

想整理,但面对整个房间不知从何下手?

想感恩或复盘,但晚上一躺下就忘了?

具体指令:

现在,我们不贪多,就聚焦于一个你最想培养的习惯。接下来,请所有伙伴根据刚才学习的三个步骤:列日常行为、找最佳锚点、关联新行为,将这个“大习惯”拆解成一个“微行为”,并为它设计一个“锚点”提示。

请各位在本子上写下你的方案:

1、我想培养的习惯是: _________

2、我为它设计的“微行为”是: ___________________ (必须微小到不可能失败!)

3、我选择的“锚点”是: “在我_________________________之后”

4、我的完整“锚点+微习惯”计划是:

“在我【 】之后,我会【 】 。”

5、我将如何测试和调整(例如:试运行3天,如果忘了就考虑换更明显的锚点或更小的行为):

_____________________________________________________________________________________________________________________

现在给大家3分钟时间进行书写和组内分享,稍后我们请小伙伴来进行展示分享一下。

学习者记录:(李笑天)

1、我想培养的习惯是: 职场阅读

2、我为它设计的“微行为”是:拿出书本(必须微小到不可能失败!)

3、我选择的“锚点”是: “在我每天坐在办公椅子上之后”

4、我的完整“锚点+微习惯”计划是:

“在我【坐在办公椅子上之后 】之后,我会【 拿出书本】 。”

感谢笑天的分享。笑天可以通过后期的观察,看目前的锚点+新习惯是否合适,若是可以,就坚持;若不能做到,就再调整锚点。先坚持一周试试吧。

结语:

今天,我们共同学习了福格行为模型的核心三要素,并重点攻克了其中最关键的“提示”环节,掌握了“锚点”这个强大的工具。请大家记住:习惯不是苦苦坚持出来的,而是巧妙设计出来的。 真正的改变,不需要轰轰烈烈的开始,只需要一个恰到好处的“锚点”,和一个微小到不会失败的“开始”。

期待大家在接下来的一周里,都能成功运行自己设计的“锚点+微习惯”方案,让改变真正地、轻松地发生!

感谢大家的全情投入和精彩分享!