开场:

【总目标】通过今天两段内容的分享,可以帮助学习者在习惯培养时,能够通过让习惯更有吸引力,让行动简单易行的具体方法,让习惯行动更好的执行起来。

片段1目标:学习者通过片段学习,能够在未来一周内,可以规划出,利用改变心态/喜好绑定/设定奖励的一种或多种的方法,在培养新习惯时让习惯行为对自己更有吸引力,让习惯行为顺利启动。

片段2目标:学习者通过片段学习,能够在未来一周内,将今日分享的让习惯简单易行的三个方法或现场讨论出的新的问题的解决方法分享给身边的一个近期有习惯改变需求的朋友。

【自我介绍】大家好,我是@老牛老刘,三个标签介绍我自己,第一个,我是在一家IT公司不做技术的IT市场男;第二个标签即将离职去一家新公司就职的半离职员工,第三个是资深三级拆书家——的家属,也是智行分舵的会员长老。

(场景)在正式进入我们主题拆书内容之前,我想请在座的各位和我一起回忆一下,我们想要改变自己去养成一些新的习惯的的时候有没有遇到过这样一些情况。比如说你为了让自己更加健康,选择了一项别人推荐的但是你不喜欢和擅长的运动,比如说晨跑,然后每次去运动的时候都要做心理建设;再比如,你虽然每天都有早起,但不是因为你想要早起去读书或者锻炼,而是因为要去上班不得不起,叫醒你的不是理想而是现实,所以每次起床时心情都会很烦躁;再比如,你想要做出改变,于是给自己定了一个很具有难度的目标,比如每天看半小时书,但到了要实践的时候总会因为很多事情干扰,看几页就停下来,甚至无法开始行动。

(提问)当我们面对类似这些状况的时候, 我们当时是一个什么样的心态和状态?【很被动,压力很大,烦躁,消极】

(影响)这些情绪和状态,其实不但没有帮助我们去坚定的实现习惯改变的目标,反而会让我们在改变的时候变得很困难,很抵触,甚至是厌恶,最终可能会完全放弃。

(解决)今天我带来的这本书——《掌控习惯》,与大家分享其中两个片段,能够帮助我们小伙伴解决上述的一些情况,让原本对你来说比较困难的行为变得有吸引力,让习惯行为更容易地展开。我自身也是通过阅读这本书让我在不到2个月的时间内通过调整自己的饮食习惯一共瘦了14斤,所以也特别想分享给大家。

片段1——《掌控习惯》P89-P90

多年来,科学家们一直认为多巴胺与快乐有关,但如今我们已经认识到它在许多神经过程中起着核心作用,其中包括行为动力、学习和记忆、惩罚和逃避以及随意运动。

至于习惯,关键是:不仅发生在你体验快乐的时候,而且在你期待快乐的时候,都会分泌多巴胺。"赌徒在下注之前,体内多巴胺的浓度会激增,赌赢了之后反倒不会上升。可卡因成瘾者则看到这种粉末就会分泌出大量多巴胺,而不是在吸食之后。每当你预测一个机会会有回报时,你体内的多巴胺浓度就会随着这种预期飙升。每当多巴胺浓度上升,你采取行动的动机也会随之增强。激发我们采取行动的原动力来自对奖励的期待之时,而非这种期待得以满足的那一刻。

有趣的是,当你获得奖励时,大脑中激活的奖励系统,与你期待奖励时激活的系统是同一个,这就是对一种体验的期待往往比体验本身,更令人感到愉悦的原因之一。作为一个孩子,期待圣诞节早上来临的感觉可能好过真正打开礼物的那一刻。作为一个成年人,憧憬即将到来的假期或许比度假本身更令人激动。科学家称之为“渴求”和“喜欢”之间的区别。

你的大脑有更多的神经回路被分配给渴求奖励,而不是喜欢它们。大脑中的渴求中心所占份额很大,囊括了脑干、伏隔核、腹侧被盖区、背侧纹状体、杏仁核和部分前额叶皮层。相比之下,大脑的喜欢中心要小得多。它们通常被称为“享乐热点”,像微小的岛屿一样分散在整个大脑中。例如,研究人员发现,在出现渴求时,伏隔核100%被激活,相比之下,当喜欢出现时,相应结构仅有10%被激活。

大脑将如此多的宝贵空间分配给负责渴求和欲望的区域,这事实进一步证明了这些过程所发挥的关键作用。欲望是驱动行为的引擎,每一个行动都源于此前的预期,是渴望引发了回应。

这些见解揭示了行为转变第二定律的重要性。我们需要使我们的习惯变得有吸引力,因为最初促使我们采取行动的,正是我们对有奖励的经历的期待之心。

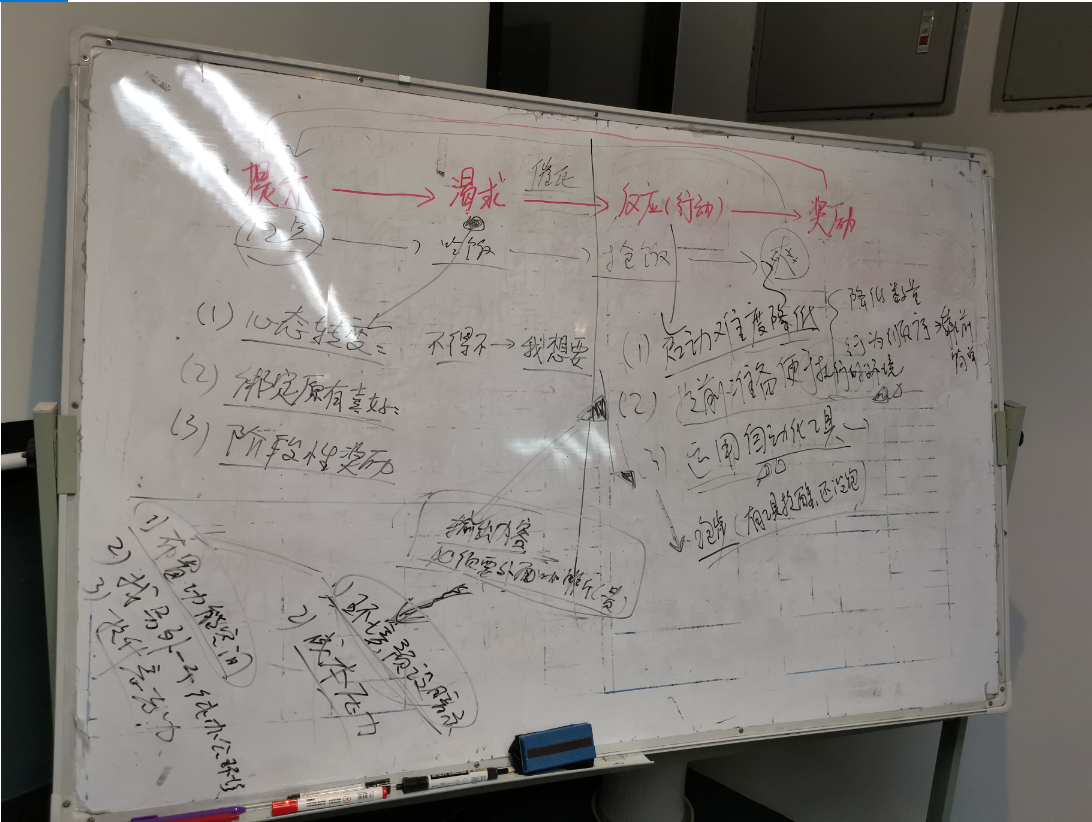

在正式讲解这个片段内容之前,我先补充一个小的知识点,这本书呢,提出了一个习惯养成的四步循环:提示——渴求——反应(行动)——奖励。举个大家都经历过的普遍的例子,我们上学的时候吃午饭的习惯:当我们中午到了12点铃声一响(提示),(渴求)就会想冲去食堂去吃中饭,(反应)吃了中饭,(奖励)得到了身心的满足,因为有了满足,所以以后的12点还会继续循环。我们今天准备的两个片段就是在渴求和反应这中间两部分。

回归到片段内容,这个片段主要的内容核心就是告诉我们如果你要培养的习惯对于你来说时有吸引力的,是你渴求去做的,那么习惯就更容易形成。渴求在习惯形成回路中起着催化作用,有了渴求你更愿意去行动。那段落中提到了另外一个对比的词,叫“喜欢”。

我们很多时候驱动我们去做事也都是因为喜欢,那为什么是“渴求”在习惯回路里而不是“喜欢”呢,我们一起来去对比理解一下:

(1)我们先对比一下作用和效果——我们说我喜欢周杰伦的歌,和我好想去听一下周杰伦的新歌《说好不哭》,哪一个更会让你掏三块钱买这首歌现在就听?喜欢描述的一种状态,但是我不一定有空就听。但想去做说明这件事很有吸引力,更容易引发我们去采取行动。

(2)我们再回想一下什么时候我们会说我喜欢做什么——一般都是体验或者接触之后产生的一种结果,对于你不熟悉不了解的你很难产生喜欢。那渴求是发生在事情发生前的,它是驱动我们想要做某一件事的原动力。所以第二点不同是在一件事上发生的顺序和所处的阶段不同。

(3)我们对于一件事是否有渴求,取决于吸引程度,所以我们可以通过增加一些外部的条件来增大他的吸引力,是可以变化的,不那么喜欢事我也可能会做;那我们对于一个东西喜不喜欢很多时候是基于这个事的一个经验判断,一旦不喜欢可能很难改变,比如你不喜欢吃香菜,很难让你喜欢上香菜。但如果你只是不排斥,不经常吃,我们就可以通过包装香菜的很多方面,让你感兴趣,有可能就吃,吃过之后慢慢的变成了喜欢。

所以综上分析,渴求会让我们更有行动的动力,而且可以通过外部的诱因来增强这种效果。我们很多时候希望培养的习惯都是在挑战自己的舒适区的,很难谈得上喜欢,不如我想跑步减肥,跑步本身没那么喜欢。所以这个时候就更需要我们对新的习惯要有足够的渴求,也就是说这个行为要对你有足够的吸引力,那怎么做呢,书中交给我们一些方法:

(1)转变心态,从“我不得不去做”变为“我想要去做”。

(2)绑定已有喜好:当我做到这件事时就可以实现原有的喜好。比如我看了书才可以看网络综艺。这里面喜好和你培养的目标不能是冲突的,比如我减肥要跑步五公里,成功了就吃一个冰淇淋,这样就不行。

(3)阶段性奖励,来激发完成习惯行为的渴求。

【案例】举个我减肥的例子,我改变的习惯就是调整饮食结构,早餐和午餐吃高纤维高蛋白低脂肪的餐。这种餐一般来讲口感都不是很好吃,而且每天重复会比较有挑战。如果是当成任务真的会很痛苦,所以我做的第一个动作就是心态上的调整,我很需要很想要吃这种餐。原来发胖原因是喝饮料,现在每次吃完这个餐之后,我就可以去便利店买一瓶零度无糖可乐来喝,绑定了原有的习惯,同时也获得了每天的一个阶段奖励。目前今早称重,我已经瘦了12斤,中间也有一些反复吃了大餐,但最终还是维持住了。我给自己的另一个阶段性奖励就是中秋节的时候给自己买了两件新衣服。

【适用边界】这个方法适合于个人在想要养成一个新的习惯缺乏动力没干劲儿目标不清晰的时候,会帮助我们更好启动习惯。那提供的方法不是每一步必须按顺序做的关系,属于并列关系,做到其中1-2点也会有效果,如果都有做到效果会更明显。大家一定要用在让自己更好的方面,不要用在一些恶习的培养上。

【情景提问】接下来呢,我邀请在座的各位来规划一下,听完上面的内容,在未来一周,大家有没有想到什么希望养成的习惯呢?

(1)比如之前定了好久的减肥计划一直未能坚持;

(2)或者你想要开始自媒体之路,开始写文章;

(3)或者你想学习一种乐器,但买了之后一直迟迟没行动

【剧本】想到之后,我们大家把这个场景用一个带有对话的小剧本形式展示出来。剧本的好处就是它可以通过场景中涉及的人物对话把刚才上面提到的步骤和方法展示出来,第二个因为是一个剧本,不是马上的行动计划,对于我们大家来说心理压力也会小一些。所以对于小剧本有几点小要求,首先要有一个故事背景(起因,涉及到的是你和谁,然后有对话)。可以设定你的朋友给你出主意帮助你梳理出提高兴趣的方法。用到上面所学的方法。我在拆页后面给大家一个剧本的简单模板,大家如果有难度的话就按这个对话来完成。

学习者案例:我设想的对话是我和偶像彭小六的对话,希望解决我比目前再早起10分钟

学习者:我想在我现在早起的基础上再早起十分钟

彭小六:那你会怎么去激励自己呢

学习者:我可以先绑定自己原有的习惯,我原来喜欢早上吃一碗猪杂汤粉,运动完洗个热水澡,绑定这两个喜好,我必须早起才可以做这两个。

彭小六:还可以设定什么样的阶段性奖励呢

学习者:阶段性奖励就是每一周都达成早起十分钟的目标就给自己买一套自己喜欢的衣服或喜欢的综艺。

片段2——《掌控习惯》P127-P128,

传统智慧认为动机是习惯转变的关键。也许真是这样,就是说假如你真的想要,你就真的会去做。但事实是,我们真正的动机是贪图安逸,怎么省事就怎么做,图省事才是一个聪明而非愚蠢的策略。

精力是宝贵的,而大脑的设定就是尽一切可能保存精力。人类的天性就是遵循最省力法则:当在两种相似的选项之间做决定时,人们自然会倾向于需要最小工作量的那一个。例如,将你的农场向东扩展,在那里你可以种植同样的作物,而不是去气候不同的北方。在我们可能采取的所有行动中,最终被选择的行动一定是能以最小的努力获得最大价值的那一个。我们被激励着避重就轻,只做容易的事。

每个动作都需要消耗一定的能量。所需能量越多,发生的可能性就越小。如果你的目标是每天做100次俯卧撑,那要耗费很多能量!一开始,你正在兴头上,干劲十足,鼓足勇气开始做毫无问题。但是几天之后,如此巨大的付出让你感觉精疲力竭。与此同时,每天做一次俯卧撑则轻而易举,坚持下去也不难。习惯需要的能量越少,它发生的可能性就越大。

看看任何占据你生活大部分时间的行为,你会发现它们都简单易行,不需要有多大激励。像玩手机、查看电子邮件和看电视这样的习惯占用了我们很多时间,因为它们几乎不用费力就能完成,做起来方便极了。

从某种意义上说,每个习惯都妨碍着你获得真正想要的东西。节食是健身的障碍。冥想是感觉平静的障碍。写日记是思路清晰的障碍。实际上习惯本身并不是你想要的。你真正想要的是习惯带来的结果。障碍越大一一也就是说,习惯坚持起来越难一一你和你想要的最终状态之间的阻力就越大。这就是为什么要让你的习惯变得简单至极,只有这样才能让你即使不喜欢它,也会坚持做。如果你能让好习惯简便易行,你就越有可能坚持下去。

自测题

以下五个问题,每个题目有1-6分六个选项,1分表示和你的状况非常不一致,6分表示和你的现状完全吻合,中间的分数越靠近两侧即表示越接近一侧的情况。大家根据自己当下的情况快速的做出选择,无需深思熟虑,选择好后请将五项总分相加,填写在下方的横线处。

1. 对于我来说,习惯改变最大的困难是开始行动。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2. 我决心改变时,会设定一个当下能力很难达成很有挑战的目标。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3. 我认为一些小的改变并不能达到最终习惯改变的效果。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

4. 在改变过程中,我会因未能达到预设目标而变得沮丧/失落/无成就感。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5.在执行过程中即使达成一些阶段性成果,我也不会感受到动力和成就感。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

你的总分是:____________

【片段逻辑】解决了兴趣和动力问题,我们接下来就要开始行动了。但我们还是会遇到这样的一些情况,定了一个很有挑战的目标,坚持了几天最终做不下去了,或者觉得很难干脆都不启动了。

那大家片段拆页翻过来先不用看内容,我们先一起来做一个测试题,这个测试题呢,我们来看看大家在达成目标时是有着怎么样的习惯。每道题有1-6分,1分表示最不符合,6分表示最符合,大家不用太多思考,根据看到题目的第一反应来判断,不要有什么负担。

18分以上的伙伴,能够看得出来大家很重视整体目标,很希望可以达成目标,但遇到挫折或不理想情况的时候会容易退缩;12分以下的伙伴大家会相对比较理智,更在乎的是基于现状的改变,可以从改变本身获得能量和动力,也更容易培养一个新的习惯。这个是对大家状态的一个判断,那接下来我们就要一起来看第二个片段,看看我们可以如何做来让我们更容易让习惯改变行动起来。

这个片段告诉我们一个道理,就是我们人再做选择的时候,即使是改变,也是要选择比较容易实现的方法。所以说我们要开启一个新的习惯,不要想着克服多少辛苦,每天必须达成,重要的是要让自己朝着这个方向行动起来,迈出改变的第一步。所以核心是要让行动开始变得简单易行。内容很好理解,那具体可以怎么做呢?片段中黄色的例子,给了我们一些思路,

1)将习惯的启动难度降低,让行为更容易开始——比如,吃完饭后先穿上运动服运动鞋,或者设定目标就是吃完饭后走出家门。(第一种就是把大目标分解,比如看半小时改为看一页;第二种是基于步骤,不设定总的,而是做第一步,比如我要跑步,我设定穿上专业跑鞋)

2)提前准备好便于执行习惯动作的环境——比如每次吃晚饭前先把运动装运动鞋放在可以看见的位置

3)利用自动化的工具帮助你养成习惯——比如记录跑步成就的软件。

【预防异议】有的伙伴可能会有疑问,我们做这种降低难度的目标是不是就会达不到原定的目标习惯?其实不是的,我们这么做的目的就是为了降低行为启动的难度,因为其实大家会发现只要你开启了第一步,其实往后去继续行动就不是那么难了。

【适用边界】那这几个方法适用于有比较高的目标的行为改变需要长期坚持才能看到结果的这类情况上。对于挑战一些工作任务的场景,它是什么阶段必须要达成什么效果,所以最重要的是找对方法定好计划按步骤执行即可,这种场合就就不是很适合循序渐进的方式。

【微行动学习】那接下来我们分下组,我们两个小组来看看,这几个方法,那个做起来相对大家来说会比较难呢,有没有类似的经历呢没有做到这样的步骤?

小组A案例问题:认为自动化工具起到的提示行动的作用比较难,举例是自己跑步的经历,手机里下载了很多APP,但是也没有起到让自己动起来去跑步的效果,最终跑步没有坚持下去。

小组B案例问题:认为准备环境比较难。案例是学习者莫念每次要写课程内容必须要到星巴克花钱买了咖啡才写得出来,在家里点便宜的瑞幸咖啡就写不出来,写不下去。

经过两个小组讨论,觉得B的案例更有讨论价值,我们围绕小组B的问题展开微行动学习。

【明确问题】接下来我们来明确一下小组B的案例的核心问题是什么,为什么必须要到星巴克才能写出东西呢?我们讨论一下

小组讨论后是两个核心问题:

1)环境给自己带来了预设的心理暗示——就是在星巴克才是谈事情做事业的地方,家里不行,外卖咖啡也不行

2)有成本压力——因为已经花了几十块钱消费了,所以不写内容对不起自己

【明确问题本质】好的,那我们看下,这两个问题,哪一个更关键一点,如果解决了这个问题,就很大程度上可以解决莫念这个只能在星巴克产出内容的问题?

小组投票选出问题1——环境带来的预设心理暗示

【讨论解决方案】好的,拿我们接下来一起讨论一下,如何解决环境的心里还是问题,经过讨论,我们总结出三个方法:

1)单独布置一个功能空间——在家中布置一个专属于办公产出内容的区域,保留空间的使用感和仪式感

2)找另外一个空间来代替——比如说租一个联合办公空间工位或者去图书馆

3)提升自己的意志力——从心理层面告诉自己我可以做到不去星巴克也能产出内容。

【学习者A2】好的,今天通过一个小时的分享,我们基本上掌握了几个能够让我们在改变习惯的路上让我们更容易行动起来的一些方法,同时我们一起通过微行动学习的方式,讨论出了一个新的问题的解决方案,怎么让能解决原有环境预设的心理暗示问题。那接下来我们要留一个作业给大家,今天学习的方法,你想和身边的那个朋友分享的呢?【什么时候分享,分享给谁,什么样的形式分享】我们来写一下来,邀请一个伙伴分享一下。

学习者分享:我有一个闺蜜,她一直想要运动,但是说了好多年一直都没有运动。国庆期间,我可能会跟他讲,可以降低启动难度,比如你不要天天说要运动,我给你一个小建议,比如你以前想坚持每天30分钟慢跑,你可以把它拆成每天先运动个十分钟,先坚持一周,再慢慢加大目标,一步步养成这样的习惯。

结束语:最后回归到我为什么要分享这个主题,我们说养成一个好习惯很难,但是好习惯带给我们的是更长远的价值,我们很多时候会被眼前的当下的利益蒙住了双眼不去做改变,但真的往好习惯去做会给自己带来很大的好处,比如我2个月减肥14斤。希望通过今天的分享,帮助大家都能养成更好的习惯,在将来成为更好的自己,我今天的分享就到这里!