开场: 现在,我们先来看一个简单的实验:

【场景】我会带每个人进入一个房间,里面有一张桌子,桌上有蜡烛、图钉,还有火柴,正如这张图(图1),现在,要求是把蜡烛固定在墙上,而要求烧过的蜡烛不能滴在桌上。大家经过各种尝试之后,差不多5-10分钟之后,大部分的人会想出解决办法,如这样(如图2所示)。好,接下来,我们需要做点小改变,把大家分成两组,我对A组说,“我需要取个平均值,看一般人需要花多长时间才能完成?”,我对B组说,“谁完成得最快,就能拿到200元的奖励。”接下来,问题就出现了,那么B组会比A组快多少呢?答案是——平均来说,B组多花了三分半钟。真没听错,B组确实比A组慢了三分半钟。

【提问】这是为什么呢?奖励不是为了提高工作效率吗?

【影响】这个社会也一直告诉我们, “如果你这样做,你就能得到那个奖励!如果你不那样做,你就会被惩罚。”这种驱动力模式至今仍是大多数企业用来制定工资的方式。但是,这里却失效了!

【解决】没关系,这正是丹尼尔.平克的这本《驱动力》带我们探索的问题——原来,在创意性工作中,我们需要使用驱动力3.0的内驱力模式才能达到最有效的激励效果。

接下来,我们就一起来看

《奖励,危险的上瘾》

一些科学家认为,“如果一那么”型激励因素以及其他外部奖励与处方药类似,可能有潜在的副作用;另一些科学家则认为,它们更像非法药品,会导致更深层、更有害的依赖性。金钱奖励和金光闪闪的奖品一开始会带来强烈的愉悦感,但这种感觉很快会烟消云散。为了保持这种感觉,剂量必须越来越大,用药必须越来越频繁。

俄罗斯经济学家安东.苏沃洛夫(Anton Suvorov)根据委托代理理论(Principal-Agent Theory),精心建立了一个计量经济学模型来证明这种效应。

他把委托人当做激励者,比如雇主、老师、家长;把代理人当做被激励者,比如雇员、学生、儿童。委托人的目的从本质上说就是让代理人做委托人想让他做的事情,而代理人则会在自己的利益和委托人提供的钱物之间保持平衡、苏沃洛夫使用了很多复杂的等式来测量各种委托人与代理人之间的状况,最后他得出一个结论,该结论对任何想让孩子倒垃圾的家长都很有意义。

委托人提供奖励,也就是向代理人暗示这个任务很让人不悦。因为,如果这项任务让人愉悦,委托人就不必多此一举了、但是一开始的暗示以及后来随之而来的奖励,把委托人逼上了一条不归路。如果奖励太少,代理人就不会按照委托人的意思做,但是如果第一次奖励就足够有诱惑力,委托人“注定第二次得再给这么多奖励”。这是没有回头路的、付钱让你的儿子倒垃圾,就相当于你向他保证下次倒垃圾时不会劳而无获、此外,一旦钱的诱惑声变弱,你很可能必须增加报酬,以便让他继续服从。

苏沃洛夫解释说:“一旦提供奖励,它就会让人上瘾。有条件的奖励会让代理人下次遇到类似的情况时也期待有奖励,这反过来会迫使委托人一而再再而三地使用奖励。”不久以后,现有的奖励就不够用了,它会让代理人觉得奖励不那么像奖金而更像是一种现状,这就要求委托人提供更多奖励来达到同样的效果。

这个拆页的小标题是“奖励,危险的上瘾”, 作者引用了一个计量经济学模型来证明 “如果-那么”型外部奖励所带来的上瘾危害性。

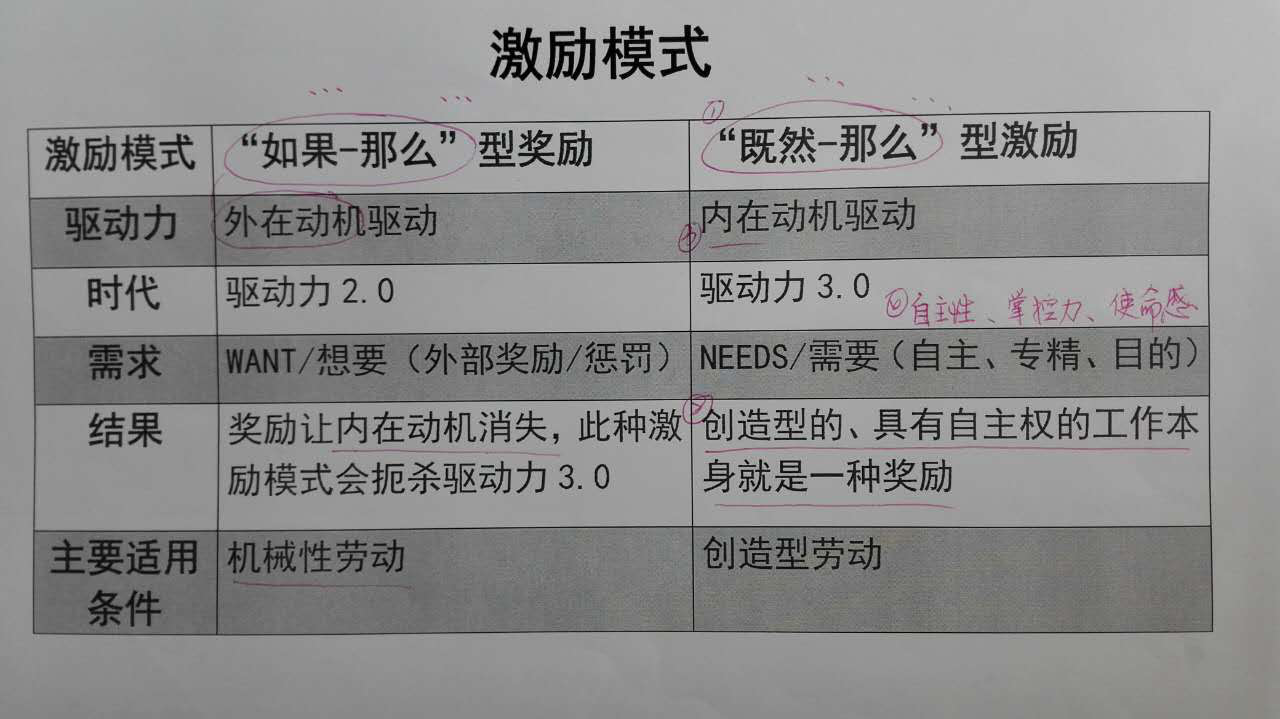

那既然奖励是一种很危险的事情,那到底怎么做才能将危险转化成积极正向的激励呢?——(出示“激励模式”图表)

如果你能做到这样,那么我就给你那样的奖励,这种奖励方式驱动的是外在动机,会让内在动机消失,更适用于机械性劳动,与之相对应的,本书的后面章节提供了一种“既然-那么”型激励模式,意思是既然你已经达到这个了,那再给你一些额外的信息反馈,以强化这种创造型的、具有自主权的工作本身就是一种奖励的内在驱动,这也就是本书所称的驱动力3.0,驱动的是内在动机,包括三大要素,分别是自主性、掌控力和使命感(当然本书的三个名词分别是自主、专精、目的)。

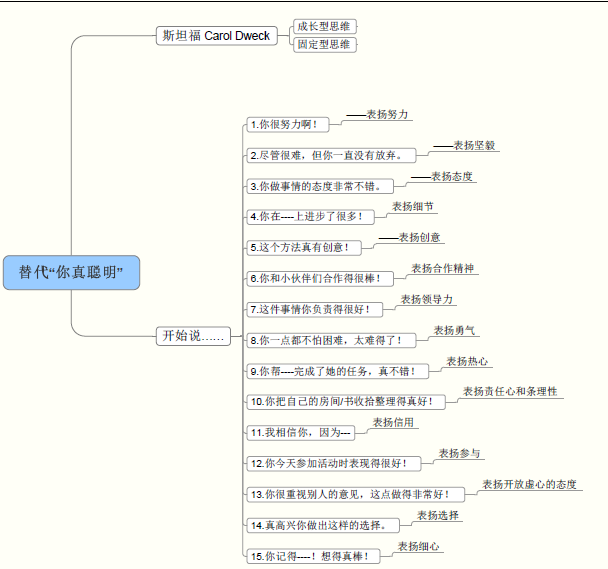

那具体一点,在实践中怎样激发内在驱动力呢?本书后面章节提供了一种替代奖励的方式——表扬,那具体用什么样的方式做到正确表扬呢?

请看这张导图,这个方法是由心理学家卡罗尔.德伟克等专家一起提供,

第一, 表扬努力和采用的方法,而非天分。因为被表扬“聪明”的孩子会拒绝新挑战,选择较简单的路线,而那些理解努力和勤奋能带来成长的孩子更愿意接受困难的新任务;

第二, 把表扬具体化,应该具体告诉他们什么事情做得好,值得表扬,下次类似的行为会被强化;

第三, 表扬要在私下进行,否则,表扬会变成颁奖典礼,可能转变为“如果-那么”型奖励;

第四, 只在有原因的时候才给予表扬,因为过度表扬会变成另外一个“如果-那么”型奖励,让孩子认为他们的目标是获得奖励。

其实,这样的真实案例在我们的日常生活中是很常见的,比如说,我初二的时候,有一次学校突发奇想,期中考试之后竟然设立了奖学金制度,给我颁发了一个证书、还有20块钱的奖学金,大家觉得,我当时是怎么做呢?可能有很多伙伴觉得青春期的孩子嘛,追求自我认同,肯定是兴高采烈拿回家给父母看、博得父母、亲戚的赞赏喽,可我不是!——我把这个证书和钱藏得很深很深、生怕被我父母知道了,直到初中毕业之后我才拿出来。为什么呢?其实,我还真不是想偷偷地花掉那20块(其实我当时也没用,一直到后面交给父母),而是担心下一次考试他们会问我,考得怎么样?这次有没有拿到奖学金啊?等等,我觉得这是一个负担。

在我这个案例中,奖学金这种外部奖励的方式,就让我的内在动机有所减弱,让我觉得这是一种负担;那如若需要转变,怎么运用内在动机驱动呢?假设一下,可以对我的努力和我的学习方法加以赞扬,以一种成长型的思维来赞赏我,说不定就能起到正向积极的激励作用,当然,具体的做法可以大家在今后的生活实践中不断探索。

[另补充拓展一份清单导图]

(用一种成长型的思维,代替固定型思维。)

想要这个拆页的内容真正走入我们的生活,就得将今天拆页所学习的内容一步一步应用到我们的实践中,那接下来,请大家每人拿出一个便签,设计一个我们自己激发内驱力的剧本,可能是你的孩子、你的配偶、你的其他家人、你的朋友或是同事、或者其他人,做了某一件事情,你觉得值得被赞赏的,在那个场景下,你觉得怎么表达,才能真正表达你的赞赏之情、激发对方的内驱力?请写下这个剧本的背景、人物、人物动作、人物对话。五分钟之后,我们请出几位小伙伴来分享一下自己的剧本。

学习者案例记录:

兜兜爸:我大女儿叫兜兜,她非常喜欢画画,她每次拿着她那非常有创意的涂鸦给我看的时候,我就说她画得真美,以后肯定会成为艺术家,本来是按照罗森塔尔效应,这是一个激励的机制,本来以为她会很开心,结果她的反应是我没有想到的,她会把画放在地上,然后去玩别的去了,如果我说多了,她就会说,‘你不要老是说这个东西,我不要听。’这到底是哪个环节出了问题呢?我想激励她的时候,反而导致她驱动力的下降呢?后面我思考之后,借用这个上面的,我说你画的真棒,你是一个艺术家,你很了不起,这是一个说服性的语言,我后面就把我的话变成描述性的语言,变成了这样,有一次,她拿了一个煎蛋,我就不说你这幅画画得真好,我说你这幅画很有意思,很像一个小太阳,对吗?是小太阳么?她说不是小太阳,我说,那是一个煎蛋吗?好像很好吃的样子,我说这个蛋黄是红红的,边上的蛋清是花瓣的样子,她说,“哎,我要再给你画10个。”她后面真的画了10张图给我看,一样的煎蛋,因为我给她讲过达芬奇画鸡蛋的故事,我这个就是用细节代替空洞的语言。

朱冬玲:我老公特别喜欢做饭做菜,他看完美食节目之后,就会想着去做,比方说,他看到了臭鲑鱼的做法,他不会怎么发酵,但是他说,他会用腐乳,把它弄成那个颜色,我当时就说这不可能吧,我觉得不可能,我不让他做,怕他把房间弄得一股气味,但是有一天他真的把那道菜做出来了,很好吃,但是我最终没有夸奖他,当时没有想到,具体点说,就是用腐乳代替那个发酵过程,太有创意了,就直接指出他的这一点,这样的话他会更感兴趣,给我做出更多好吃的。