开场:

招呼分组

大家好,我是Yif,欢迎来到我的TF2-1拆书现场。一会儿的分享环节大家相对的2人1组。

图书介绍(FAB)

Feature(特征)

《非暴力沟通》是心理学家、调解专家马歇尔∙卢森堡博士的一本享有盛誉的关于沟通的著作。它教给我们一种平和的,不加精神暴力的沟通方式,让我们关照自己和他人的内心需要,达成有爱且有效的沟通。

Advantage(优势)

这本书是人际关系沟通类图书中非常畅销的一本,已被译作30多种文字在全球卖出超过100万册。它同时也是雄踞我们拆书帮官网被拆图书榜首,包揽近700条实录的一本书。跟同类书籍相比,它不仅传授了简单实用、可操性强的沟通技术,而且清楚地阐释了这些技后面的道。

Benefit(利益)

比如,在讨论愤怒时,这本书并不仅仅停留在表面教我们如何去化解因发泄愤怒带来的热暴力,去避免因压抑愤怒带来的冷暴力(比如敦促我们冷静下来,接受现状),而是深入到冲突方的躯壳以下,让他们去体会彼此内心真正的需要然后把它们不带暴力地表达出来。诚如卢森堡博士所说:“打击、责备、伤害他人——无论是身体上还是情感上——都是对我们生气时内心所想的肤浅[又可悲]的表达。”这个拆页和主题,就是要教会我们生气时,如何用一种更深刻也更强大的方式来充分表达自己。 学习目标: 所以我们今天的目标是:大家跟随我完成本次RIA现场学习后,在生气时,能够使用非暴力沟通表达愤怒的四个步骤,不带暴力地充分表达自己的愤怒。

摘自《非暴力沟通》(140--141页):

⋮

表达愤怒的四个步骤

现在让我们看看非暴力沟通表达愤怒的四个步骤。首先,停下来,除了呼吸,什么也别做。我们避免采取行动去指责或惩罚对方。我们只是静静地体会自己。接着,想一想是什么想起使我们生气 了。例如,无意中听到某个人的谈话后,我们认为由于种族的原因自己遭到了排斥。这时,我们体会着愤怒,并留意脑海中盘旋的想法:“这太不公平了!”“她这是种族歧视!”我们知道,象这样的想法是尚未满足的需要的可悲表达。于是,接下来,就去了解自己想要满足的需要。如果我把某个人当作种族主义者,我的需要也许是接纳、平等、尊重或联系。

为了充分地表达自己,我们现在需要张开嘴,说出我们的愤怒——怒火此时已被转化为需要以及与需要相联系的情感。然而,表达此时的感受也许需要很大的勇气。对我来说,生气并冲着人们嚷“你们这是种族歧视”是很容易的。事实上,我甚至还会觉得高兴。但是,倾听心底深处的感受和需要却很可能引发不安。为了充分表达愤怒,我们也许会对那个人说:“你走进房间后,和其他人打了招呼,却没有和我说话,现在你又在议论白种人,注意到这些,我的胃有些不舒适,而且很害怕,因为我很看重平等。我想请你告诉我,听到我说这些,你的感觉怎么样?”

附:

非暴力沟通 / (美) 卢森堡 著; 阮胤华 译. --北京: 华夏出版社, 2016.1 (2018.7重印)

中国人常说“人活一口气”,为了争这口气,经常气不打一处来,于是生气。但我们生气的时候是如何处理愤怒的?我们受自己文化浸染或教育灌输的要么是如吴三桂一样冲冠叛变的发泄,要么是如林则徐一般悬匾警示的抑制。抑制得风平浪静,但不仅苦了自己,对亲近的人还可能发展为对他们的冷暴力,造成比热暴力更大的精神伤害。而发泄逞一时之快,伤了他人不说,还极易激起积极反抗或消极对抗,导致我们自己也遭受伤害或消耗,如果是亲近的人,事后不仅会愧疚懊悔,互相也可能生出隔阂,让双方关系蒙上阴影。我对这一点是深有体会的。

大概一年前,我还在之前的初中任教时,班里有一个课外超前学习、课上表现欲特强的学生。那天课上我提了个问题,他无比想发言,到了什么程度呢?教室里的椅子是带轮的,他挪到了我跟前把手举在我眼前晃。我当时出于厌烦,故意忽略了他多问了一两个其他的孩子,不想耗尽了他的耐性,于是他爆了一句“F”打头的英语粗口。我一怒之下,把他一通斥责后赶出了教室。可是愤怒发泄完过后,随之而来的就是懊悔和担心。虽然我开门让他进教室的时候他并没有出走,但那节课余下的时间他都趴在一个角落,没再参与课堂,而我上课也没了心思。也因为这事,我跟他之间的关系出现了隔阂,后来课上、课后都不再能进行比较正常的交互。而我自己一想到给他带去的伤害以及给其他孩子带来的糟糕示范也倍感愧疚。到今天依旧如此,这也是为什么我一定要学习非暴力沟通的原因。

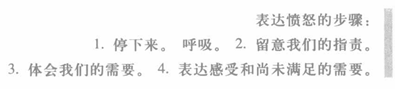

大家从我分享的这件事可以看到发泄或者说不当地表达愤怒给人与人之间的关系以及关系中的每个人带来的非常深远的负面影响。为避免选择这种不当的表达方式,我们需要搞清楚愤怒的成因。用卢森堡博士的观点来看,导致我(们)愤怒的真正原因并不是外在的刺激(孩子那句“FU”),而是我(们)内在没被满足的需要(得到尊重)。愤怒那一刻盘踞在我们脑海里的那些带评判的想法(认为孩子“发动了人身攻击、侮辱了师道尊严”),以及随后对他人施加的指责和惩罚这类暴力(把孩子一通斥责后赶出教室),都是因为将愤怒错误地归因于外所致,是我(们)对自己未被满足的需要的一种肤浅又可悲的表达。明白了这一点,我们就可以跟随拆页里的四步来实现不带暴力地充分表达愤怒了。我这里对照英文原版对个别步骤稍作了调整和完善:

1. 专注呼吸。(这一步既是为了抑制生理上的冲动,也是为了缓解情绪上的冲动,避免陷入惯性的表达方式,比如指责和惩罚。)

2. 识别评判。(原文就是“Identify our judgmental thoughts”,中文版意译过甚,我参考原文之后做的修正。这一步是要我们识别出那些带评判的想法,一方面它们可能导致我们诉诸指责和惩罚,另一方面它们也是我们下一步的线索。)

3. 体会需要。(这一步我们循着第二步识别出的带评判的想法去发现和了解我们未被满足的需要。这前面三步都是准备。)

4. 三维表达:观察,感受和需要。(这一步在拆页给的步骤里只提到表达感受和需要,但在拆页的例子里是有表述观察的。我认为观察作为客观描述,有助于双方确认事实,是不宜省略的。这里值得强调的是我们要表达的感受不是气愤这个二级感受,而是引发气愤的一级感受,这个感受直接来源于我们的需要未被满足。比如:我的例子里我的一级感受就是难堪。)

【回到我当时的场景,我会这样运用这四步:首先,把注意力转向呼吸,缓冲下自己的应激情绪,拦截住惯性的应对方式;接着,识别当时盘踞我脑中的评判——孩子“发动了人身攻击”,“侮辱了师道尊严”;继而,体会这些评判背后我的需要——“在众人面前得到尊重”;最后,意识到直接来源于我需要未被满足的一级感受是“难堪”,运用三维表达,我可以这么说:“听到你刚才那句脏话,我感到很难堪,因为在这么多人面前,我需要得到尊重。”】

A1(激活经验)

拆书家提问设计(显像提问)

请大家回顾一下,最近有没有发生过什么让你生气的事儿?或许是亲密关系中的一方,在你累了一天回家后,非但没有体贴的话语和动作,还喋喋不休地抱怨或自顾自地玩耍。又或许是你合作的同事,在项目快要交付的时候,才告诉你说Ta负责的那部分还没有完成或搞砸了。再或许是你信任的一个朋友,明明承诺不会把你的秘密告诉第三者,结果不久你就听见有人在议论你跟Ta讲的那件事儿,等等。遇到这样的事儿你肯定气不打一处来,那时你是怎么处理你的愤怒的,发泄还是抑制?造成了什么后果?

学习者案例记录

沙丁鱼:“我就分享一件让我很生气的事。我最近有一个同事交给我一个任务,我问Ta这个任务有没有之前的一些模板让我看看我要做出的最终结果,Ta说‘有’。我就说‘那你能不能把它发给我,我按那个做’。结果Ta就不发给我,反而拐着弯地说‘那你有没有之前的一些其他的东西’,我说‘有,但这个可能跟之前的终版不一样,你能不能把终版发给我’。Ta就是不发,我就特别生气,特别想怼Ta。但我好像性格比较懦弱,又[没有]怼Ta,[于是一直憋在心里就很窝火。]”

A1+(反思加工)

拆书家提问设计

请大家思考一下,如果再遇到你分享的那件让你生气的事儿,你会如何运用前面学到的四步来充分表达你的愤怒?

学习者案例记录

沙丁鱼:“首先,专注于呼吸,我平复一下我的心情。我的想法可能就是说我想要这个文件,我想要把这个工作做好,不是针对于Ta那个人。【这里有第一步的“专注呼吸”;第三步的“体会需要”(“想把这个工作做好”);但第二步的“识别评判”没有,“不是针对Ta那个人”反而还有点辩解的意味,其实她上面分享时是出现了评判的,比如“Ta就不发给我”,“反而拐着弯地说”都算。】接下来我会跟他说我的感觉,特别的不开心,最后的三[维]表达就是:‘你之前一直都不[把模板发给我]【她的观察,但这个描述可以稍微再和缓一点,比如改为“我一直没有收到你说要发给我的模板”。】,我很不开心【她的感受,但“不开心”这个描述还太笼统,不够细微,听上去特别像次级感受,她当时的一级感受可能是焦躁。】,希望你能把那个文件传给我【这个其实是她的请求,她的需要“想把这个工作做好”并没能表达出来】。’”

综合上述【点评】,沙丁鱼一个改进的三维表达可以是这样的:“我一直没有收到你说要发给我的模板,很焦躁,因为我特别想把这个工作做好。”