开场: 感谢大家的到来,我是今天的拆书家晓宁,从事人力资源工作!

【学习目标】

【设定可被观察测量的目标(什么情境下,用什么方法,如何做,达到什么效果。)】首先跟大家说一下这次带拆的学习目标,在跟随我完成本次RIA现场学习后,大伙儿能够在他人行为引起自己负面情绪的情境下,做到避免马上对他人行为背后的原因草草下定论,并学会用“1-2-1”询问法从对方得到真正的原因。

【图书介绍】

我今天要拆的这本书,豆瓣上有人开玩笑说,这是一本被书名和厚度严重耽误了的好书。

【F】这本书叫《沟通的艺术》,作者有两位:阿德勒和普罗科特。虽然书名有点老土,厚度也很吓人。

【A】但其实是真正的经典,在美国畅销了30年,成为很多人心目中的经典。这本书比起其他同类型书籍,最大的优点是实操性强,可复制性高。

【B1】看完这本书,您将掌握一个庞大的沟通行为资料库,不管是向内的自我沟通还是向外沟通,您将有多种回应方式供选择。

【B2】假如你常常无法理解男朋友女朋友的情绪变化,时不时会得罪ta;假如你总有那么一两个同事总是对你出言不逊,而你很气却不知道怎么回应,又或者你心里很爱你的孩子,但是开口就是骂,完全没办法有话好好说,那相信今天这个拆页可以给你启发。

原文拆页《沟通的艺术》114-115页(美)阿德勒,普罗科特

3.4知觉检核 (perception Checking)

如果我们一厢情愿地认定我们对事情的解释就是事实,恐怕会产生很多严重的人际困境。

就像大多数人一样,我们也不喜欢别人对自己行为的原因草草下结论,想象一下别人对你这样说:

“你为什么对我生气?”(谁说我生你的气了?)

“你出了什么问题?”(谁说我有问题?)

“快点!告诉我实话!”(谁说我在说谎?)

即便诠释是正确的,然而义正词严、一针见血的评论很可能让人产生防卫。而知觉检核的技巧为你提供了处理这些诠释的更好方法。

知觉检核的要素

知觉检核完整的程序包含三个部分:

1. 描述你注意到的行为。

2. 列出关于此行为至少两种可能的诠释。

3. 请求对方对行为诠释作澄清。

对于先前的三个例子,知觉检核可能会像这样:

“当你大声踱步走出房间,并大力地关上房门时,”(行为)

“我不确定你是否对我生气,”(第一种诠释)

“或者你只是比较匆忙。”(第二种诠释)

“你真正的感觉是怎样?”(请求澄清)

“你这几天都没有笑容,”(行为)

“我想知道是否有事让你心烦,”(第一种诠释)

“或者你只是觉得比较平静。”(第二种诠释)

“到底是因为什么?”(请求澄清)

“你说你很喜欢我所做的工作,”(行为)

“但是你说这句话的语调,让我觉得你可能并不是真的喜欢,”(第一种诠释)“虽然这可能只是我的猜测,”(第二种诠释)

“你可以告诉我你真正的想法吗?”(请求澄清)

知觉检核是帮助你正确了解别人的一项工具,它并不假设你的第一印象是正确的。因为它的目的是相互了解,所以这个迈向沟通的检核需要彼此协力合作。除了得到更精确的知觉外,这个检核借着维护对方的面子来减少对方的防卫。知觉检核采用更谦恭的途径表达或暗示:“我知道没有其他线索的帮助,我不够格对你下判断。”而非直接说:“我知道你在想什么。”

想跟在座的各位做个小调查,你的男朋友女朋友老公老婆跟你闹别扭的时候是否曾经说过这么一句话:“为什么你现在都不爱我了?”大家听了有什么感觉?

知乎有一句名言叫做:“先问是不是再问为什么。”吐槽的就是这种草草下定论的情况 。

【what】

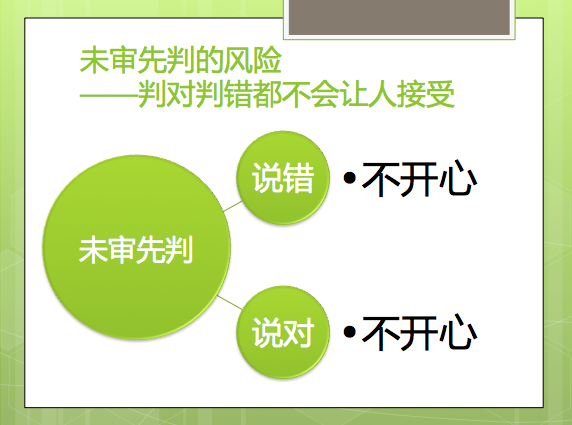

作者在这里想告诉我们,没有人会喜欢被“未审先判”。

就算你判对了,也并不会让对方好受多少,因为这种判决,是一种居高临下的暗示,暗示的是你有资格对对方做判断。

所以如果一个人习惯了用这种方式,会大大影响他的人际关系,增加人际矛盾,最终就真的会“注孤生”了。

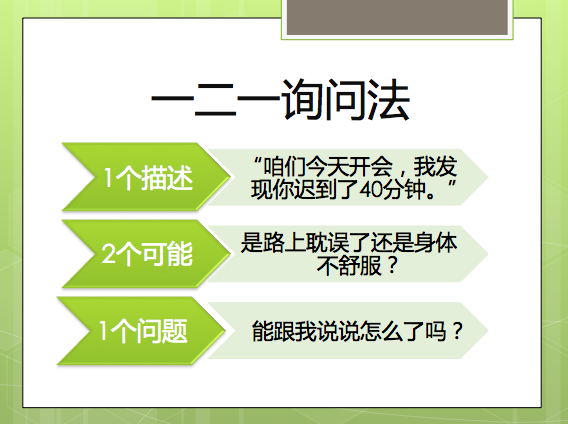

【how】那在这里作者也提供了切实可行的方式帮助我们学会去“给别人一个机会”。机会怎么给呢,根据作者的原文,我在这总结了一个方法给大家,很好记,我就叫做“一二一”询问法:

1. 1个描述

2. 2个可能

3. 1个问题

【拆书家举例】

说起来惭愧,就在昨晚我身上还发生过这种事。星期五嘛,跟我老公兴致一来去了个小酒吧喝东西,还点了个炸洋葱圈。我很爱吃,吃了不少。快离开的时候,我看还剩下几个,就又拿了一个来吃,这时候我老公就说了一句:“吃不下就不要了,没啥。”听了这句你知道我回什么吗?我说:“哟,嫌我胖呢吧。”我这婚姻,还真是让人捏一把汗啊。如果用上我们今天的“一二一”询问法,我就能说:“你让我不要吃(1个描述),我想知道你是怕我撑着了(可能性1),还是觉得这种东西吃多了不健康(可能性2)?你的想法是什么呀(1 个问题)?”这样一问,就给了他一个说出真正想法的机会了。

【why,这么做的好处】

用了这个方法,我们就能给自己一个理性的出口,用理性的诠释和提问让我们在人际沟通中走出“以伤害回应伤害”的死循环。

【why,不这么做的坏处】

如果不应用这个方法,不去用理性的态度,比如不先去描述自己观察到的客观行为,从而提出理性诠释和不带情绪的提问,很难去打破这个死循环,因为据作者调查,对于不是基于事实的观点,他人是无法第一时间接受的。

【A1激活经验】:

无论如何,我当时确实是心情不爽,脱口而出。这种心情,我想大家多少能感同身受。 【显像提问】

当你兴高采烈满眼放光跟男朋友说起哪件衣服好看,哪个包包打折,他却完全不在线,全神贯注盯着手机屏幕。

当你满怀焦虑在最后期限走去问下属进度,今天活干完了没有今天期限到了哦,下属却一脸淡定头也不抬地回你:哦我还没做。

当你看到墙上的时钟已十点,你急的头上冒烟,而你的孩子却还在那儿磨磨唧唧,还在玩玩具,不去做作业。

这时候,真的难免会忍不住说:“你为什么不关心我,你爱手机多过爱我!”“你就是工作不伤心”“你为什么这么不爱学习”!

请大家回想一下自己说过的这种心情不爽后脱口而出的话,跟小伙伴分享一下,每人一分钟。

【学习者案例记录】:

学习者1. 我们当时小组在赶项目。有一个男同事手里拿着手机,我当时一着急,就问:“我靠,你这么闲吗?”其实他没说什么,只是回怼了一句:“你没看见我在忙吗?”但看得出他的感觉不太好。

学习者2. 我是老师,对于作业没写对的学生,我就是忍不住会生气会怼。其实就是脱口而出的:“你怎么也不复习,这么懒?”现在感觉,学生心里面挺受伤的。因为也有学生过后跟我说,是因为知识点没有理解透。

【A1+反思加工】:

拆书家提问设计:

大家刚才已经说了自己的这段经历,如果再来一次,穿越回刚刚大家经历的场景,结合作者这个方法,你们可以怎么去表达才更好更能维护对方的面子,精确了解对方的行为背后的原因呢?大家跟你的小伙伴说一下,时间还是一分钟。待会儿请一两个小伙伴来分享。

总结语:人都有同理心,己所不欲勿施于人,当我们要一针见血得意洋洋去表达“I know you“的时候,想想自己这么被怼是什么样的心情。今天我的分享就到这里,这次的知识点用一句话概括——“一二一”法,大家记得应用在生活中。

【学习者案例记录】:

学习者1:我们当时在忙项目。有一个男同事手里拿着手机,我就问:“我靠,你这么闲吗?”其实他没说什么,只是回怼了一句:“你没看见我在忙吗?这样而已”但其实我这样子是不太好的。如果根据我们的“一二一”来讲的话,我们应该去跟他怎么说呢?我会说:“哦你在看手机啊?你是在做什么?是在跟领导聊还是你在玩什么游戏呢?说一下呗。”我这还是把“是不是在跟老板聊”放在前面。

学习者2:我是老师,如果回到过去,看到学生数学作业没写对,我跟学生可以这么说:“我看到你的数学练习做错了,你是没听明白?还是没理解透?你能不能告诉我是什么原因呢?”

学习者3:我也是老师,学生不做作业,通常老师会这么说:“偷懒了吧?”但我现在不再这么说了,我会说:“我观察到你的作业没写,是不是昨晚作业太多了?或者是身体不舒服呀?所以到底是什么原因呢?“