开场:

学习目标一:在跟随我完成本次RIA现场学习后,学习者能够通过习惯回路的原理(澄清)正确设置习惯的三个步骤(行为),帮助他们在生活中养成牢固可靠的好习惯(界定)。

学习目标二:在跟随我完成本次RIA现场学习后,学习者能够通过“习惯识别三步法”(澄清)找到自己的核心习惯(行为),这个习惯能驱动学习者自主改变其他习惯(界定)。

各位小伙伴,大家早上好!我是拆书帮的警察蜀黍李季,江湖昵称木门的就是我。是一位被犯罪分子耽误的好学青年。我也是一名二级拆书家,给自己的拆书风格定位是——把简单的事情想复杂,再把复杂的东西讲简单。开始之前我们先来分下组,分组是为了便于等下的小组讨论和共创学习。我有一个习惯,就是每次拆书前要先去上个厕所,然后对着镜子陶醉一下(摆弄发型动作),再回来开始拆书,这样就没有那么紧张~(笑)

【事件场景】:好,回来开始我们今天的学习,刚刚我说到习惯,大家在工作生活中有各种各样的习惯,像早睡早起、按时三餐、每天走一万步等等,这些是我们想养成的好习惯。也有比如抽烟、刷朋友圈、刷抖音、赖床等想要远离或者改掉的坏习惯。

【提问】:但是大家能坚持好习惯,改掉坏习惯吗?在改变的过程中效果如何?有没有人出现一种“执行力不足”的感觉?有没有人觉得每天周而复始的“坚持”在一点点耗尽你的意志力?到最后撑不下去了,一旦中断,就一泻千里,回归原点的那种挫败感让人无奈。

【影响】:这样子下去,要么你会寻求其他的道路,可能是变通的方法,可能是逃避问题。但是,最终你还是没有养成想要的好习惯,而任由坏习惯支配着你的生活。迫使我们一直处于舒适圈内,阻碍我们成为更好的自己。

【解决】:今天要拆的这本《习惯的力量》,作者是查尔斯都希格,该书2012年在美国出版,随即成为一本疯行全球的“习惯改造指南”。它告诉我们,你坚持一件事情之所以没能成功,是因为没有正确养成习惯。本次拆书中,我节选了两个片段,分别让我们了解习惯是如何建立和运行的,以及如何识别核心习惯这一概念。学会以后,我们能够解决“意志力不足”与“执行力不够”的问题。我相信,你学完后会发现,它比你想象的要更有用。

学习目标一:在跟随我完成本次RIA现场学习后,学习者能够通过习惯回路的原理(澄清)正确设置习惯的三个步骤(行为),帮助他们在生活中养成牢固可靠的好习惯(界定)。

下面我们看第一个较为简短的拆页,邀请两位小伙伴为大家朗读一下吧。(随机找两位伙伴为大家依次朗读两段文字)

拆页:《习惯的力量》P18-19

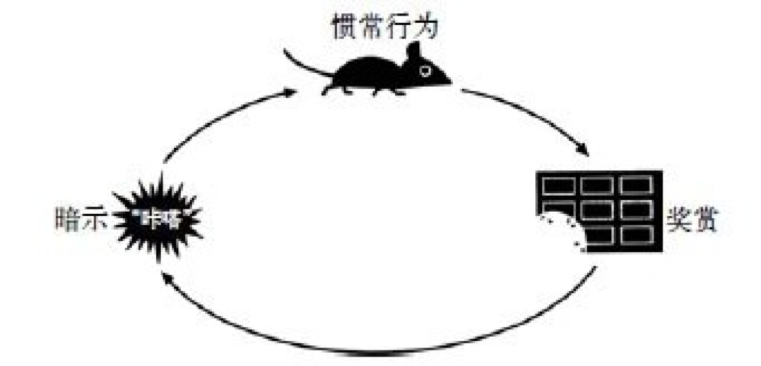

我们大脑中的这个过程是一个由三步组成的回路。第一步,存在着一个暗示,能让大脑进入某种自动行为模式,并决定使用哪种习惯。第二步,存在一个惯常行为,这可以是身体、思维或情感方面的。第三步则是奖赏,能让你的大脑辨别出是否应该记下这个回路,以备将来之用。

慢慢地,这个由暗示、惯常行为、奖赏组成的回路变得越来越自动化。线索和奖赏交织在一起,直到强烈的参与意识与欲望出现。最终,不管是在麻省理工学院的实验室里,还是在你家院子的车道上,习惯诞生了。

【I】涵盖三级讲解引导技巧

【I环节互动】这个片段非常的简短,那么小伙伴们请说说,这段文字有哪些关键词?

(现场学习者回答:暗示?惯常行为?奖赏?)

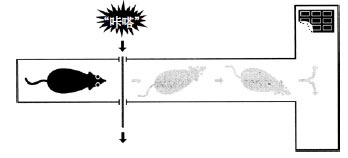

非常棒,很准确。这三个词就是习惯回路的完整过程,我们看PPT图片,这是原文之前篇幅提到的一个实验,当咔哒声响起,隔板升起(暗示),老鼠就通过隔板后面的区域沿着走了无数次的路线行进(惯常行为),并最终在迷宫中吃到巧克力(奖赏)。

【I环节互动】看了这篇文章之后,我就想能不能建立一个让我家孩子吃饭前洗手的习惯,只要我们谁跟他说一声:“吃饭了~”他就能自觉地跑去洗手。大家能不能帮我分析一下,这个习惯的三个步骤分别是什么?

暗示是什么?

(现场学习者:“吃饭了~”这句话)

是的,那么惯常行为呢?

(现场学习者:自觉跑去洗手)

是的,那么最后的奖赏是什么呢?

(现场学习者:吃饭?不对吧?)

哈哈,吃饭是不是奖赏呢?应该不算吧?我还没说完,大家听我后面怎么说的。

【对比概念】那么假设我跟他说:游游,每当我们叫你“吃饭了”,你就去洗手,然后等大家一起坐上饭桌后就可以吃饭了,这个算不算奖赏?很明显不算,因为不管洗不洗手都要跟大家一起吃饭,太没有吸引力了。这不是一个可以让他下次再次想追求的目标,不是一个真正的奖赏。

好,那我跟儿子说:游游,你每次洗完手,吃完饭就奖励你一颗最爱吃的棒棒糖,这算不算奖赏?也不算,因为吃完饭,再奖励糖,大脑已经隔了一段时间,无法及时辨别是否应该记住刚才暗示与惯常行为的回路。它只是一个事后的“奖励”,不是真正的奖赏。

那最后,我想这样跟游游说:“你每次洗完手就可以马上奖励一个小红花,贴在洗手盆旁边的墙上。这个小红花可以兑换玩具哦。”这是真正的奖赏吗?这个就是了,它有正向刺激的及时反馈,能够让大脑及时辨别习惯的回路。

所以说,习惯回路中真正的奖赏,必须是能激励行动者,还有及时给到的正面反馈。

为什么要重点讲奖赏呢?暗示和惯常行为都很好理解,暗示就是启发你自动产生行为的信号,惯常行为就是你想要能坚持去做的事情本身。而奖赏,往往因为我们认识不够而一直在错误地运用。这也许就是我们的习惯建立不起来或者建立得不牢固的原因。我之前想要早起,于是规定自己每成功早起后就可以在上班路上买零食吃,但是并没有什么卵用,大家现在知道原因呢所在了对吧?

【how】我们现在掌握了习惯回路的三个步骤,那么要养成一个好习惯,

1)第一步,识别或刻意安排好做这件事情之前的暗示行为。可以是一个手机闹铃,也可以是他人的一句提醒,或者是你到了某地方会看到的一件物品;

2)第二步,明确要做的惯常行为过程。自己要清晰整个惯常行为过程的细节,确保每次做的时候都把关键动作执行到位;

3)第三步,惯常行为后及时给予奖赏。牢记奖赏的两个原则:激励性;及时性。

4)第四步,反复循环以上三步,直到大脑完全记住这个回路。如何界定大脑算是记住了呢?当你听到暗示时,你大脑在想着另一件事,但是身体却自动做出惯常行为时,习惯形成了。

【栗子】说一个我最近实践亲测有效的栗子,我要培养早起的习惯。首先我的暗示就是闹铃,选一个自己非常喜欢的曲子固定专门作为早起闹铃。然后惯常行为就是默念321弹射起床,奖赏就是在床边提前放好的一件超级舒服的睡袍,还有一杯提前准备好的能润喉并醒神的温水。(这个是冬天专属奖赏哦)

【预防异议】要注意的是,习惯回路的建立过程到底需要多久?有研究说是21天,也有100天的说法,不管怎样,在此之前,习惯并不会一帆风顺地立马到来,我们需要严格呵护三个步骤的执行到位,才能尽快地形成自发行为。

【A2】小剧场

请想象一下,你过往有没有一直想要培养但却失败的习惯?比如早睡早起;有没有在2019年准备为了自己目标而要刻意培养的一个新习惯?比如坚持阅读?

这时,你想到了今天学习的根据习惯回路的三个部分来建立自己习惯的步骤。并跟家人或朋友讲了你的构思过程和计划。

请把你们对话过程用小剧本的形式记录下来,剧本内容包括时间,地点,对话人物,对话内容。时间5分钟。5分钟后我们请人站起来讲讲他的剧本。

【学习者圈圈的小剧本】:

时间:周四拆书活动中途休息环节

地点:健谈工作室

对话人物:泓楷、圈圈

对话内容:

·圈圈老师,我想要养成一个早起的习惯

·那你先设置好暗示?

·设定一个闹铃,必须足够大声,最好设两个,防止睡太死听不见。

·惯常行为呢?

·有两个关键动作:第一个是睁开眼,第二个是去微信群打卡

·奖赏是什么 ?

·在微信群里打卡后,在训练营里晒成绩,可以及时激励自己,告诉自己离完成任务又迈进了一步,打卡满21天训练营会有金腰带、书签等奖励。通过21天重复训练早起的回路,最终养成早起的习惯。

·不错,小伙子学得很快,祝你成功~

【学习者瑞云的小剧本】:

时间:周四拆书活动中途休息环节

地点:健谈工作室

对话人物:瑞云、敏敏老师

对话内容:

·敏敏老师,我听了木大侠拆书关于养成一个习惯需要设置暗示、惯常行为,奖赏三个环节,我也想养成一个习惯,每天睡前给孩子讲故事,这样既然增加亲子陪伴质量,又能锻炼我讲故事的能力。

·那你的暗示是什么呢?

·关灯就是暗示。

·惯常行为呢?

·讲故事就是惯常行为,但是我不知道要给什么奖励啊?

·要不你规定坚持10天之后给自己一个什么奖励?

·但是这个不够及时呀,不符合我们刚才学的奖赏的特性。

·宝宝的微笑,给你的回应也算奖赏吧?

·关了灯呢,看不到呀。想到了,那就让宝宝亲我一下吧,这个就是奖赏。

·嗯,然后你记得还要坚持不断重复哦。

·对,我找一本故事书,起码要讲完这本书所有的故事。估计那时就已经建立回路了。

学习目标二:在跟随我完成本次RIA现场学习后,学习者能够通过“习惯识别三步法”(澄清)找到自己的核心习惯(行为),这个习惯能驱动学习者自主改变其他习惯(界定)。

过渡语

第一个片段我们学会了如何养成一个习惯,但是世界这么大,我想去看看~哦不,习惯那么多,我想偷会懒~如果我的精力只够养成1个习惯,我要如何选择呢?这本书告诉我们,有一种习惯叫“核心习惯”,它是习惯中的战斗机,那么,我们没有理由不来优先学习它,对吧?

开始之前想请大家填写这份简单的测试,看看你在对于核心习惯的认识有多深?核心习惯到底会给我们带来什么?每道题目根据符合情况打1—6分,1表示很不符合,6表示非常符合

【量表】:

序号 | 项目 | 非常不符合→非常符合 | |||||

1 | 我会刻意养成对自己工作或生活有帮助的好习惯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2 | 我会控制自己不同时制订太多的习惯项目。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3 | 我觉得养成一个习惯是要循序渐进从简单到困难。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

4 | 我希望我的穿衣是适合我而且又不失性感的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5 | 我发现自从坚持某些习惯一段时间后,感觉打开了新世界的大门。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6 | 我在坚持习惯的时候感到更多的是给予我动力而不是压力。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

【解释自测题】

好,都做完了是吧?统计一下5道题的分数总和,有没有超过25分的?你们是掌握习惯力量的高手,可以看看待会学到的技能是否跟你们平时的经验有类似?15分到25之间的在哪?你们已经认识到核心习惯对于自我成长的重要性;14分以下的有没有?你们来对地方了,今天的拆书内容就是为你们准备的,要注意听啦~

不过大家也不用太在意自己的分数,每个人的标准不一样,我们只做纵向和自己比较。给自己打分的目的,是让我们联系到自身的实际情况,从而更有目标性地去学习今天的内容。

下面开始第二个片段,请第二组的小伙伴每人读一段给大家听。

原文片段《习惯的力量》P118-119

奥尼尔处理婴儿死亡率的经历,表明了核心习惯带动改变的第二条路径:打造能促成其他习惯蓬勃发展的架构。在婴儿死亡率案例里,改革老师的大学课程,会引起一系列的连锁反应,最终影响到偏远地区女孩所受的教育,以及她们怀孕时是否营养充足。而奥尼尔驱使官员们继续调查直到他们找到问题根源的习惯,也极大地改变了政府对与婴儿死亡率相似的其他问题的思考方式。

同样的事也发生在人们的生活中。比如说,20年前,传统的观点一直认为减肥的最好办法是彻底改变人们的生活。医生会给过胖的病人制订严格的节食计划,让他们去健身房健身,还要参加定期的甚至每天举办的咨询讲习会,通过以爬楼梯代替搭电梯改变他们的日常行为等。这种想法认为,只有彻底改变一个人的生活,才能改变他们的坏习惯。但当研究者去了解这些方法的长期有效性时,发现它们都行不通。病人爬了几个星期的楼梯,但不到一个月,他们就觉得麻烦了。他们开始节食和参加健身,但当初的热情消磨掉后,他们就会像原来一样暴饮暴食,待在家里看电视。所以一次性做了太多改变,结果往往是很难坚持下去。

接着,在2009年,美国国立卫生研究院资助的一组研究人员发表了关于一种减肥新方法的研究。他们召集了1 600位有肥胖问题的人,让他们每周至少有一天记下自己吃的所有东西。

开始时这很难保持。被试者不是忘记带上他们的饮食记录本,就是吃了零食后忘记记下。但慢慢地,他们开始每周一次记下他们的饮食,有时甚至记得更频繁。很多参加者开始每天都记录自己的饮食,最后这变成了一个习惯。然后意外的事情发生了。他们开始留意自己的记录,并发现以前没注意到的行为模式。一些人注意到自己总是在早上10点吃零食,于是他们就在桌上放一个苹果或者香蕉作为这时的小点心。还有人开始利用他们的记录去制订新的饮食计划,正餐时吃计划里写下的健康餐,而不是冰箱里的垃圾食品。这些都不是研究人员让他们做的,研究人员最初只是让他们每周一天记录自己吃过的东西。但记录饮食这个核心习惯创造了一个架构,使得其他习惯得以形成。研究进行到第六个月,那些每天作饮食记录的人比其他人多减了一倍的体重。

一位参与者告诉我说:“一段时间后,这个饮食记录进入了我的脑子里,我开始以一种不同的方式考虑饮食。记录的过程为我建立了一个新的系统,让我不用一考虑食物就感到沮丧。”

【强化讲解概念的I】

片段给出了两个例子,第一个是说通过改革老师大学课程,改变了偏远山区女性的生理教育水平,进一步改变了他们怀孕时是否营养充足,最后改变了该地区的婴儿死亡率。

第二个例子时说通过让减肥者每周记下至少一天内吃下的所有东西,慢慢地减肥者会主动记得越来越频繁,随后他们会主动留意自己吃东西的细节,并尝试作出一些举动改变这些细节,最后成功提高了他们的减肥效率。

两个例子都说明了,想要完成一个需要长期努力才能达到的目标,一次性做太多改变,往往很难坚持下去。正确的方法是追本溯源,找到问题的源头,然后将问题的解决方法坚持做下去,形成习惯。当问题被一次次地解决过,你就对自己有着更多的信心与野心,随着时间的推移,人们会自发地改变一切。

而这个源头的行动,坚持做下去,并能在随后引发个人自发行为改变的习惯,就叫做核心习惯。

通过这两个例子这样推导,你能找到核心习惯的两个关键点了吧?没错,就是“源头”,和“引发自发行为改变”。这就是核心习惯中,“核心”的真正含义。为什么叫核心“习惯”,而不叫核心“行动”、核心“方法”?很简单,它需要能持续地做下去,这就需要我们形成习惯回路“暗示”➡“惯常行为”➡“奖赏”,从而让大脑能自发运作,所以它必须是核心“习惯”。

核心习惯说明成功并不需要做对每一件事情,而是要辨别出一些重要的优先因素,并将其变成有力的杠杆。养成了核心习惯,其他的习惯会变得自然而然,自动去做的事情。

好,总结一下,核心习惯必须满足三大要素:

① 源头性。首先它能解决问题的根源,在进行追根溯源找到真正的问题所在后,找出了源头性的解决方法。

② 认知更新。它能引发自发行为的改变。换言之,它能产生认知层面的更新,让你对其他事情有新的认识,有进一步的欲望和驱动,从而自主激发其他好行为甚至好习惯的形成。

③ 可持续性。核心习惯也是一个习惯,它必须是能够自我持续的,在暗示行为出现时,大脑会自发地执行这个动作。

【对比概念】

举个例子,每天早上6点起床跑步,这个算不算核心习惯?明显不是,为什么?早上的闹钟并不是解决问题的关键,还取决于前一天晚上你能否早早入睡,以及你的减肥决心等因素。也就是说,这不是一个能影响其他习惯的动作,相反,它还要依赖其他习惯为前提。他不具备源头性质。

再举例,工作中养成每次发送邮件前先仔细检查一遍,包括语句是否有歧义,表达是否简洁清晰。这个算不算核心习惯?不算吧?虽然它很容易养成,也算一个很好的习惯。但只是工作中一个小技巧,无法打造你持续更加优秀的框架。它不具备认知更新的性质。

那么再看,如果我们规定孩子每天睡前读30分钟绘本,这对于孩子来说算不算是核心习惯?答案是“也许是”。核心习惯可以打造一个架构,孩子对绘本有兴趣的话,他能以此为架构,越读越入迷,能够自我持续。日积月累,阅读提升的语感和思考能力等都会在他的生活中造成连锁反应,形成认知更新,让他发展出更多的优秀成果。但是,如果孩子本身对阅读不太感兴趣,或者他有更喜欢做的事情(比如阅读的时候总想着看电视),那么规定这30分钟对他来说只能是煎熬,对习惯养成起反作用力。这时,阅读就不是一个核心习惯了。因为此时它不具备自我持续性和认知更新。

【HOW】

所以,结合书中案例和以上三要素,如何找出符合自己的核心习惯,可以按以下步骤:

第一步,找方向。参考人生的多个维度,选择你最需要改变的一项。比如你想在工作中做出优异成绩,或者是获得身体健康?

第二步,列习惯,挑习惯。用一张A4纸列出你在这方面有哪些坏习惯想戒掉?有哪些好习惯需要养成?挑选出最源头的习惯。你要认真走心地去坚持。从而产生认知更新,这样就能自主激发其他好习惯。

第三步,定难度。给这个习惯先设置较小的难度,适应了以后再逐步提高。比如原来很少看书,要养成阅读习惯,就设定每晚只看10分钟;记录饮食,就每周只记一天。

【A3】微行动学习

<拆书家提问>

针对刚才的拆页学习,大家还有哪些疑问或困惑?或者说,大家觉得最难把握的是哪一个步骤?

<学习者回答>

小伙伴A:我觉得定难度最难,因为我并不知道自己定的难度是不是适合自己的。

小伙伴B:我觉得找方向比较难,有时候很多方面都觉得重要,哪一点是自己最需要改变的?

<提问式回应与反馈>

看来小伙伴对三个环节有着不同的看法,关于他们俩的意见,大家怎么看?

<学习者回答>

小伙伴C:我觉得定难度还好,就算不确定自己定的难度是否合适,可以定多几次,试多几次就有感觉了。反而找方向要是找错了,这个试错成本比较大。

<提问式回应与反馈>&<明确问题>

谢谢这位伙伴的分享。你也觉得找方向是最难的,是吗?大家同意她的观点吗?

<学习者确认>

小伙伴们:同意。

<聚焦讨论的问题和方向>

好,既然这个问题咱们大家都比较关注,下面请大家一起来讨论一下这个问题的本质。解释一下,什么叫问题的本质,它是这个问题存在的最关键原因,找到了问题的本质,意味着找到了解决问题的钥匙。

那么大家觉得,如果创建核心习惯中,找方向是最难的一步,难的关键原因在哪里?需要抓住的本质是什么?大家可以结合核心习惯的概念和关键要素来分析一下,必要时小组成员之间可以相互深入追问,为什么你会这样认为?

<分组讨论问题本质>

现场2个小组的讨论结果:

小组1讨论出问题的本质是:找不到源头性的习惯,就不能确定自己的方向找没找对。

小组2讨论出问题的本质是:对自己现阶段的目标不清晰,来回切换浪费了时间。

<明确问题本质>

最终大家一致认为,本问题的本质是:目标不清晰。

<分组讨论解决方案>

现在咱们已经讨论出了问题的本质,那么怎样解决这个问题?请大家在小组内讨论该问题的解决方案,并记录在白纸上,5分钟后请伙伴们进行分享。

每个小组想出一个解决方案,最终咱们结合共同点形成一套解决方案。下面请大家说,我在白板上写。

<解决方案>

最终与大伙儿一起讨论、整理,形成了一套完整的解决方案,如下:

问题:如何解决因为目标不清晰导致找不到自己想要养成的核心习惯方向?

解决方案:

1. 明确20%才是要事。要事优先而不是急事优先。

2. 学习时间管理技能让急事能得到最高效率的解决。

3. 清晰自己最关注的,现阶段对自己最重要的目标,针对这个目标来寻找最源头的核心习惯,并每天花出时间培养它。

【A2】

【拆书家布置任务·找人陪练】刚刚呢咱们通过共创,解决了培养核心习惯的一个重点环节难于把握的问题,相信大家现在已经对培养核心习惯跃跃欲试了,下面我们就把这个成果使用在实际生活中。接下来给大家布置一个作业,回去后在一两天内找到你的陪练拍档,将今天学到的识别并制订核心习惯养成计划的方法教给对方。然后你们互相监督——彼此在一周内的习惯养成情况。

【学习者未来反馈】

<学习者瑞云>:

第二天找到了小木同学,将自己学到的方法和A2计划告诉了对方:

1、找方向:

1.1)先找到目标:2019年的目标是做好本职工作,完成三门拆书品牌课程开发和磨课,陪伴孩子,每天给孩子讲故事。。。。

1.2)要实现这些目标的前提是:要做好时间管理;

1.3)现在完成不了的根源是:不专注,一会QQ,一会微信问有没有人拆书,不停地在各种任务中来回切换,导致效率低,浪费时间精力;

1.4)所以根源的需要更专注,所以识别核心习惯为:培养专注的习惯;

2、找习惯,列习惯:

2.1)做好本职工作和拆书课研发,都需要心无旁骛地坐在电脑或书桌前,进入忘我地心流状态。

2.2)那么就需要养成只要工作或学习,就一次只爱一个的习惯。绝不允许同时有两个进程,也不允许外界持续打扰。

3、定难度:

3.1)首先培养工作时专注的习惯,工作电脑不登陆微信,避免随时在线;

3.2)工作时每次应用番茄工作法,从30分钟开始,再逐渐拉长专注的时间。

4、习惯回路的奖赏:

每完成一次专注工作或学习的习惯,就奖励自己开微信10分钟,或者跟同事聊天5分钟。

【有力的结尾】

好,最后回顾一下,今天我们学习了在生活工作中怎样利用习惯回路的三步骤制定养成科学牢固的习惯,并掌握了识别核心习惯的方法,从而驱动我们自主产生进一步的连锁反应和持续改变。

我的1-2是拆习惯,走了一圈3-3又是回来拆习惯,整整一年这个漫长的过程里我养成了阅读的习惯,学习的习惯,深度思考的习惯。这些习惯也帮助我从一个只会打游戏的宅男蜕变成为准三级拆书家的木门大侠。所以,我相信大家也能在习惯的推动下,成为更好的自己。今天的拆书分享到此结束。谢谢大家!(欢呼雷动的掌声)