开场:

大家好我是今天的第一位拆书家晓宁。我有三个标签:第一个是人力资源,第二个是翻译,第三个是读书。前两个是我的职业技能,第三个是我的心头好。我相信我的第三个标签“读书”,跟在座的各位是一样的,这也是我们今晚聚在这里的原因。今天我要拆的书籍是《信任的速度》的一个片段:建立结果思维。学习这个拆页,大家将跟随我学习“挖—井—水”自查提问模型,逐步练习和建立以结果为导向的思维,在职场成长更快更顺畅。

【拆书帮/拆书法介绍】

那拆书帮到底是一个什么样的社群呢?那就得说说什么叫“拆书”了。拆书是一种学习方法,用一句话概括,是一种让读书的人“把书用上”的理论。爱看书的人多多少少都有这么一个问题,包括我在内,那就是看了就忘了,或者记得,但没有在行动的层面上去“用”。

这个时候拆书帮就出现了,ta说来来来,先别急着把书合上,咱们来说说你都是怎么理解书里这段话的?关于这段话,你过往有什么相关的“惨痛”经验或者“成功”经验吗?那你读完这段话,将来打算具体怎么做呀?来,在便签上写下来。这就是拆书帮,这就是RIA。R是阅读原文,I是拆书家分析理解原文,A是链接你的相关经验。别看RIA这么一个极其简约的模型,力量非常强大,现在培训界有一条公认的衡量学习有效性的规律:

“以学习者为中心;以行动转化为学习的衡量标准。”而拆书法就正好符合了这么一条铁律:在拆书的过程中,你自己变成了学习的中心(不是我),然后又让你付诸行动。

拆书帮就是基于拆书法的学习爱好者社群,在全国各地有很多分舵,是个公益组织,目的在于帮助学习爱好者成为拆书家,让拆书家去帮助学习者释放能量。

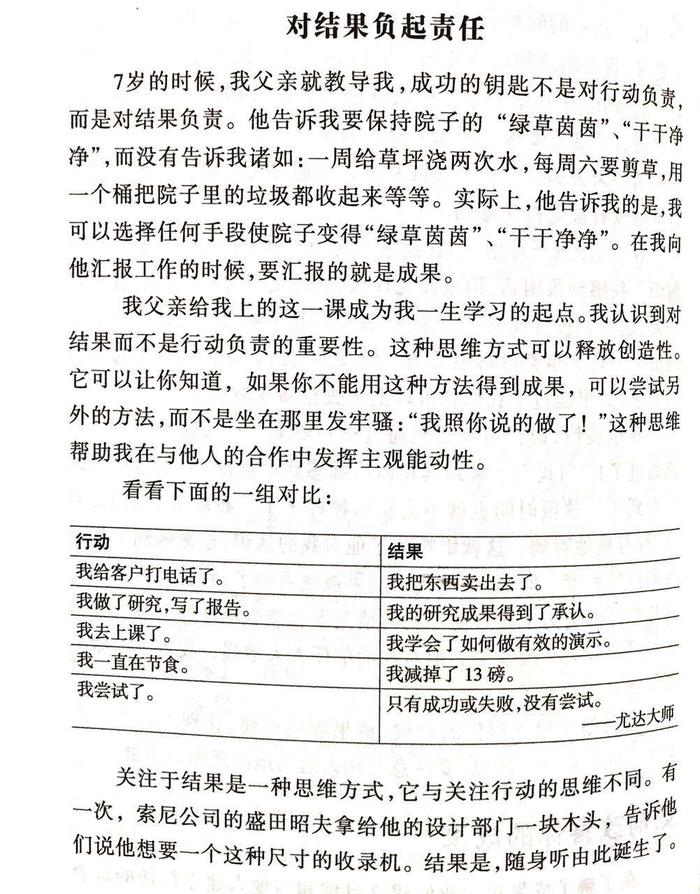

作者史蒂芬MR柯维在这里试着告诉我们,关注行动的思维和关注结果的思维是不同的,对结果负起责任能够让我们在合作中发挥主观能动性和创造性。

最能区别“行动”和“结果”的不同的,非上司或者团队领导者莫属了。他们关注产出,关注的是“通罗马”,而不是你是否走了“大路”。然而很多当下属的无法切身体会这个“区别”,也不想去懂。

当下属的会有这样的抱怨:“我平时加班加点,但优秀员工评选却没有我的份儿。”“您交代我做的报告我都有做”“我今天打了很多电话,但是候选人不来面试我也没办法。”其实这些都是只关注“行动”的思维方式,这种方式会阻碍我们的创造性,因为我们会受制于“做了”,至于“怎么做才能达成”就不在我们的焦点中了。过于关注“苦劳”,就会忽略了怎么拿到功劳。

如果我们能建立起结果思维,我们就会开始想:“我打了电话给候选人,但是我为的是候选人能来公司面试,最终招到人,那我该怎么做才能提高候选人的面试率呢?”“领导交代我的报告我都有做,但这是否是领导想要的?领导希望看到的成果是什么?我的报告还能起什么作用?”

结果思维,用结果来说话,才能建立起最坚实的信任。因为“有效性”才是企业最终追求的目标。

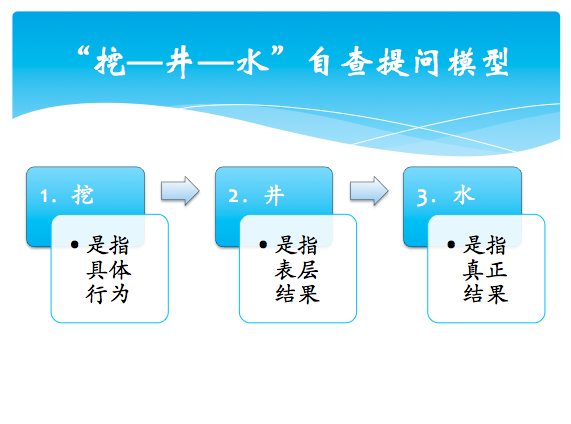

那怎么建立结果思维呢?可以先从检验自己的汇报语言做起。这里跟大家学习一个“挖—井-水”自查提问模型:

1.挖,是指具体行为

2.井,是指表层结果

3.水,是指真正结果

我们要做的,是追问“水”是什么,具体步骤是按这两步骤提自己:

1)这是不是“水”? → 2)那“水”是什么?

举例说明:

你如果是个销售,很可能是这么报告工作的:“老板,我这周打了20个客户的电话,拜访了其中的15个。”

但学了“挖-井-水”模型,你在汇报之前就可以按步骤问自己:

1.这是不是“水”?(答案:不是,我说的是“挖”,是具体采取的行为。)

2.那“水”是什么?(“水”是到底多少个客买单了。)

于是,你的汇报就要调整成:老板,本周有5个顾客买了我们的产品。

【A1便签】:

刚毕业时吃过亏。

刚参加工作那会儿,经验尚浅,功力不够,苦力来凑。因为这样,还特能“心疼”自己,听不得上司的批评,会有“我熬了通育

做出来的东西,您全给否定了”“您这是针对我,我这么辛苦,难道就直的这么一文不值?”之类的负面想法。

有一次,老外上司让我译一个东西,我领了任务就开始干活了。金融财务类的内容,对初入职场的我来说还很艰涩。吭哧吭哧做完,结果人家说了一句话:“怎么这么多字,让我怎么看?“登时心情很丧,反驳老板说,这份东西我做了好久,不是您说让我翻译的嘛,blablabla一大通。老板看我来劲了,皱了皱眉头,耐着性子跟我说,其实他不需要洋洋洒洒一大堆,只想看一下脉络和数据,作为自己参考而已。

现在想想,当时真是有点傻,明显这就是“行动”思维,只关注自己做了,而不关注怎么才能做好。重来一次,我一定会厚着脸皮弄清楚到底怎么样的结果才是他想要的,我要怎么做才能实现这个结果。而汇报的时候,我也只会注结果汇报,我翻译并且梳理出了您要的东西,里面有您需要的数据和事件脉络。而不是让干麻就干嘛,还一副“我已经照做了”的样子。

【A2便签】:

接下来我要完成一个A2目标。

目标:在未来一周完成一个是否“参加一个线上商学院”的决策

行动方案:

第一步: 用纸笔列出商学院的课程

第二步: 让老公用“挖井水”的方法来问自己:

1)完成这个课程是不是水“?参与课程是不是水”?(不是)

2)完成这个课程的“水”是什么?(如:通过商学院的xx课程,可提升结构化思维,运营能力和策划技能。)

第三步:在笔记本上罗列我要的“水”,然后一一打钩,如果百分之八十的“水”能被挖到,也就是说如果百分之八十的目标能通过这个商学院的课程来实现,我就购买。

为了加强可控性,我会让我先生加入评估过程,让他监督我能否正确列出自己想要的成果。

今天我的拆书到此结束,非常感谢大家。请大家回去学习巩固“挖-水-井”模型,培养结果思维。