开场: F:今天我要跟大家拆解的书是《正面管教》,这本书主要讲的是如何不惩罚、不骄纵地有效管教孩子,使得孩子获得终身受益的社会技能和生活技能。作者是美国人简•尼尔森,她是教育学博士,杰出的心理学家、教育家,美国“正面管教协会”的创始人。

A:自1981年本书第一版出版以来,《正面管教》已经成为了管教孩子的“黄金法则”,本书被翻译成16种语言,在美国销量超过400万册,在美国之外的国家销量超过200万册。

B:当你和孩子之间的沟通出现障碍或者异议,造成了孩子对你有敌意和不满时,你是怎么做的?你最想要得到的结果是什么?当你的孩子跟其他人起冲突时,你是怎么做的呢?袖手旁观?发怒?争吵?甚至大打出手?这本书能让帮助你营造一种亲子合作的气氛,并且教会孩子沟通和解决问题的技能。

R片段一《正面管教》第101页

给孩子一个选择,并且私下里把后果告诉孩子,并不是有效运用逻辑后果的唯一指导原则。倘若如此的话,让孩子选择是停止不良行为还是挨一顿打似乎也合理了。我们可以用“逻辑后果的四个R”作为甄别的准则,以确保我们要采取的方法是逻辑后果,而不是惩罚。

逻辑后果的四个R

1.相关(Related)

2.尊重(Respectful)

3.合理(Reasonable)

4.预先告知(Revealed in advance)

R片段二《正面管教》第116页

关注于解决问题的主旨是:问题是什么以及其解决办法是什么?当大人肯花时间训练孩子,并且放手给孩子充分的机会施展他们解决问题的技能时,孩子们就会成为出色的解决问题能手,并且能想出许多很有创意、有助于解决问题的方案来。

“关注于解决问题的3R1H”和第5章的“逻辑后果的四个R”非常相似。事实上,前三个R是完全一样的,唯一不同的是H。然而,关注点是非常不同的,因为它强调的是帮助孩子学会解决问题,而不是为问题付出代价(通过惩罚)。

关注于解决问题的3R1H

1.相关(Related)

2.尊重(Respectful)

3.合理(Reasonable)

4.有帮助(Helpful)

片段一【I】拆书家讲解引导

【亲身案例】上个星期六,5岁的德德和我(德德是我的大侄子)约好下午去人民公园游乐场玩。当我到他们家时,发现德德和妈妈正在说着什么。原来,德德刚才用蜡笔在墙上乱画,使弟媳很生气。

【负面一般做法】弟媳气冲冲地对他说:“德德,你怎么能在墙壁上乱画?快擦干净,你这个捣蛋鬼!”德德哭了,也不肯跟我去游乐场了。

【这样做的坏处】当时弟媳并未控制好自己的情绪,因而态度是指责的,处理事情是主观不理智的,最终结果是孩子自己觉得委屈,也没意识到自己要承担的责任,还影响了本来要进行的另一件事情——去游乐场玩。

【拆页行动建议】像上面那个失败的案例,我们可以运用“逻辑后果”。在《正面管教》中,“后果”分为自然后果和逻辑后果。自然后果是特定条件下自然会发生的事情,如不吃东西就会饿,淋雨就会感冒。在“自然后果”事件中,因和果非常清楚,孩子自己的错误或者错误行为就能产生经验教训,成人不必参与。如果父母去帮着修正错误,那么孩子很难从中吸取到经验教训了。逻辑后果就是做了一件事以后带来后果。比如,要是孩子不愿意吃饭,就要饿着肚子等到下一餐才能够吃东西。要是我们因为孩子的眼泪而给了孩子零食来解决饥饿的后果,我们等于剥夺了孩子需要经历的逻辑后果,也帮助他建立了一个坏习惯,让他知道如何用他的情绪来操纵家长。逻辑后果和自然后果的相似之处是:后果和之前的错误行为有着直接和明显的因果关系。但是逻辑后果是基于孩子的错误行为,由监护人强加给孩子的某种后果,需要成人参与。逻辑后果的意义在于,让孩子明白,承担什么后果不是因为家长生气了,而是因为他自己做得不对。

运用逻辑后果,一定要遵循四个R的准则。“相关”是指后果必须是与行为相关的。“尊重”是指后果一定不能包括责难、羞辱或痛苦,并且应该和善而坚定地执行;而且对所有相关人员都是尊重的。“合理”是指后果一定不能包括借题发挥,并且从孩子和大人的角度来看都是合理的。“预先告知”就是预先让孩子知道,如果她选择了某种行为将会有什么结果出现(或你将会做什么)。如果遗漏了这四个R中的任何一个,就不能再被叫做逻辑后果了。

【把刚才例子变成正面例子】如果我是弟媳,我会这样做:我会对德德说:“你把雪白的墙弄得这样脏,妈妈生气了。你用抹布把墙擦干净,我们才可以去游乐场玩。”(相关、合理)若德德磨磨蹭蹭地不肯擦墙壁,还想去游乐场时,我会说:“这样吧,要不你现在跟姑姑出去玩,回来再擦;要不现在擦,明天下午再去游乐场。你选哪个呢?”(尊重)相信孩子会选择现在出去玩,回来就把墙壁擦干净。我会说:“好的,但是你从游乐场回来,就要把墙壁擦干净哦!”(预先告知)

【预防异议的讲解】如果大人遗漏了四个R中的任何一个,而使得后果不再是相关的、尊重的、合理的、或预先告知的(情况允许时),那么,孩子感受到的可能就是受到惩罚,受到惩罚的孩子,很容易产生愤恨、报复、反叛、退缩的心理,以致于会跟父母对抗,或者对自己失去信心。父母最易犯的错误是总把一些毫无关联的事情扯进来决定孩子要承受的后果,比如家长想让孩子记忆深刻,就想出他认为最有效的惩罚措施对待孩子,举个例子:妈妈认为孩子喜欢甜点,那么如果他打了弟弟,拿走甜点就能让他明白他做得不对。的确,拿走甜点会让孩子暂时停止错误行为,但不会让他知道以后也不能打弟弟。他只是受到了一次惩罚,而没能学到应该学到的经验教训,还会产生不满和埋怨。孩子会认为:妈妈生气时就会来拿走我的东西。确实这样做在当时行得通,但经常这样对错误行为的改正没有作用,因为毫无逻辑可言。

【细化原文的行动建议】为了能更好地应用原文片段知识点,我们应用“逻辑后果”策略时还应注意以下几点:(1)使用“我”语言让孩子明白他的行为的性质和你的期望。(2)你所设计的后果必须与孩子的行为密切相关。(3)你与孩子都觉得这个逻辑后果是公平的,尽管孩子可能一开始会有些不高兴。(4)把握最佳时机。不要拖延,让孩子越早体会到后果越好。由于逻辑后果使孩子有一定的控制权,所以孩子懂得自己要承担责任,最终切实感到有改变行为的必要。

接下来我们做“关注于解决问题的3R1H”的分享,大家请看下打印好的原文片段。

片段二【I】拆书家讲解引导

在前一个片段中,我们知道,运用不带惩罚的逻辑后果的意义在于:让孩子明白,承担什么后果不是因为家长生气了,而是因为他自己做得不对。但是,更重要的是,我们应当引导孩子如何更好地解决问题。

【亲身案例】最近,我发现有些孩子上课总是迟到。老师开始讲课了,他们才磨磨蹭蹭地回到教室。问及原因,他们说自己听不到上课铃声。

【负面一般做法】遇到这种情况,很多老师都会很恼火,毫不客气地批评这些迟到的孩子,态度是不耐烦的,语气是责备的,音量是提高的,语言是负能量的,这时候孩子往往是委屈的、愤怒的、对抗的,结果就是老师和孩子整个都不好了。

【这样做的坏处】教师生气时传递的不耐烦的眼神、粗鲁的肢体动作、负面语言会伤害孩子,让孩子觉得自己很糟糕,孩子在同学们面前会变得自卑,没有自信,同时也对老师产生抗拒心理,影响了师生关系。

【拆页行动建议】把思路转向关注于解决问题,需要态度和技巧上的一些小调整。调整虽小,却能带来巨大的变化。传统的管教方式关注的是教给孩子不要做什么,或者因为别人是“那么说的”而去做什么。正面管教关注的是教给孩子要做什么,孩子们是整个过程的积极参与者,而不是被动的(也往往是抗拒的)接受者。孩子们会开始做出更好的行为选择,因为这对他们有明确的意义,因为受到尊重的对待并且尊重地对待其他人的感觉确实很好。此外,帮助孩子们探讨他们的选择会带来什么后果,与把后果强加给孩子有极大的不同。探讨要求孩子参与进来,自己思考,自己把事情想清楚,并且确定对他们重要的是什么以及他们想要什么。其最终结果是专注于解决问题的方案,而不是后果。

【把刚才例子变成正面例子】在星期一班会课上,我让同学们做头脑风暴,对两名因为没听见课间上课铃声而以致迟到的同学讨论逻辑后果。下面是学生们列出来的后果清单:

1.让他俩把自己的名字写在黑板上。

2.让他俩放学后留下,他们上课以致了几分钟就留几分钟。

3.扣除他俩明天的课间休息时间,他们迟到了几分钟就扣几分钟。

4.取消他俩明天的课间休息。

我们看,孩子们列出的全都是带有惩罚性的逻辑后果。我要求大家忘掉这些逻辑后果,为有助于迟到的同学准时回到教室的解决方案做一次头脑风暴。下面是他们列出来的解决方案清单:

1.大家可以一起大喊:“打铃啦!”

2.迟到的同学可以在靠近电铃的地方玩。

3.迟到的同学可以注意别人什么时候回教室。

4.把电铃调得更响一些。

5.迟到的学生可以选一个好朋友,提醒他们该回教室了。

6.打铃的时候,大家可以拍拍那两个迟到同学的肩膀。

两个清单之间的差别是非常大的。前一个不论看上去还是听上去都更像是惩罚。它关注的是过去,以及让两个孩子为自己的错误付出代价。第二个清单则不论看上去还是听上去都更像是解决问题的方案,它关注的是帮助这两个学生在将来做得更好。其焦点在于把错误当成学习的机会。换句话说就是,第一个清单是用来伤人的,第二个是用来帮人的。”

【预防可能的异议】“逻辑后果的四个R”和“关注于解决问题的3R1H”非常相似,不同的是,“预先告知”的内容有可能是带有惩罚性的(这是作者不提倡的),也有可能是不带惩罚性的。而且,运用逻辑后果的目的在于:让孩子明白,承担什么后果不是因为家长生气了,而是因为他自己做得不对。而“关注于解决问题的3R1H”则是“强调的是帮助孩子学会解决问题,而不是为问题付出代价”,因此最后强调的是“有帮助”。

【细化原文行动建议的步骤】+【根据原书案例脉络给出更贴近实际例子】当我们和孩子刚开始就问题的解决方案做头脑风暴时,你会发现许多建议都是惩罚性的。有时候,我们需要打断头脑风暴的进程,并且建议我们应专注于解决方案。另一种选择是,等头脑风暴完成后,把建议清单审视一遍,去掉那些不符合“关注于解决问题的3R1H”的建议。作为家长反思一下自己日常在对待孩子的不可接纳行为时,采取的是什么方法,相信更多的是关注于带有惩罚性的逻辑后果而非解决问题。比如,孩子没有按照约定时间做完作业,家长往往是训斥一番“为什么又是做得这么慢,跟你说过多少次了,你是怎么回事?”如果我们没有任何指责、心平气和地与孩子讨论:“究竟我们要怎么做,才能保证下次按时完成作业呢?”相信孩子听了,会有所思考,会和家长一起探讨解决方案。所以,当我们做到3R1H(相关、尊重、合理、有帮助),不去责备孩子,并且把错误看做是学习的机会,你和孩子就不但是在练习解决问题的技能,而且是在相互尊重,并且会共享高质量的亲情时光。

片段一

【A1】激活经验

【显像提问法】为了更好地催化应用知识点,请大家回顾一下,你有没有遇到这样的情形:你的孩子做出了你不认可的行为,于是你批评并惩罚了TA。当时的情景是怎样的?请在小组内分享。【反思加工】你觉得你的做法有没有效果?

学习者案例记录:

学员楚瑜:有一段时间,我把孩子放在午托班里,让午托班的老师监督她做作业。可是,她在那个班里做作业只做一半,就被爷爷接回家了。回家后,她跟爷爷说,作业在午托班里完成了,老师已经帮她检查了。前几次让她过关了,后来我们发现了很生气,就惩罚了她。罚她站墙角,罚她抄书。

【回应:追问确认】这种惩罚效果怎样?

学员楚瑜:我们发现,即使惩罚了,孩子的坏习惯还是不改,没作用。

【反馈:简短重述】很真诚的分享。刚才楚瑜提到遇到孩子不做作业的案例,使我们知道,光是惩罚是没什么效果的。

【A2】催化应用

如果你再遇到类似刚才你所分享的情形,思考一下,你又会怎么做呢?请写在便签上,注意用上逻辑后果的四个R。

学习者案例记录:

学员楚瑜:若我再次发现孩子不完成作业,还欺骗我们,我会这样做:首先,我会告诉孩子:“宝宝,当妈妈看到你又不完成作业,我会很伤心。”在这里,我使用“我”语言让孩子明白他的行为的性质,把自己的感受告诉孩子,并不责备她,这是“尊重”。我会预先告知孩子:如果不完成作业,并欺骗爷爷,你就有两个选择:要不在午托班完成作业才能回家,要不就不再去午托班。这就是预先告知和合理性。而且,我的预先告知与她做作业这件事情是相关的,不会把一些毫无关联的事情扯进来决定孩子要承受的后果。

【反馈:真诚赞美】非常感谢楚瑜分享。楚瑜能运用逻辑后果来教育孩子,在使用时,能较好地用上了逻辑后果的四个R(预先告知、相关、尊重和合理),让孩子明白不做作业自己所要承受的后果,明确做作业是自己的责任。

【小结】在我们发现孩子有不可接纳的行为时,我们可以运用逻辑后果对其进行教育。要注意的是,我们要尽量用上逻辑后果的四个R,否则,孩子们感受到的可能是惩罚。关于逻辑后果的分享就暂告一段落,谢谢大家。

片段二

【A3】促动参与

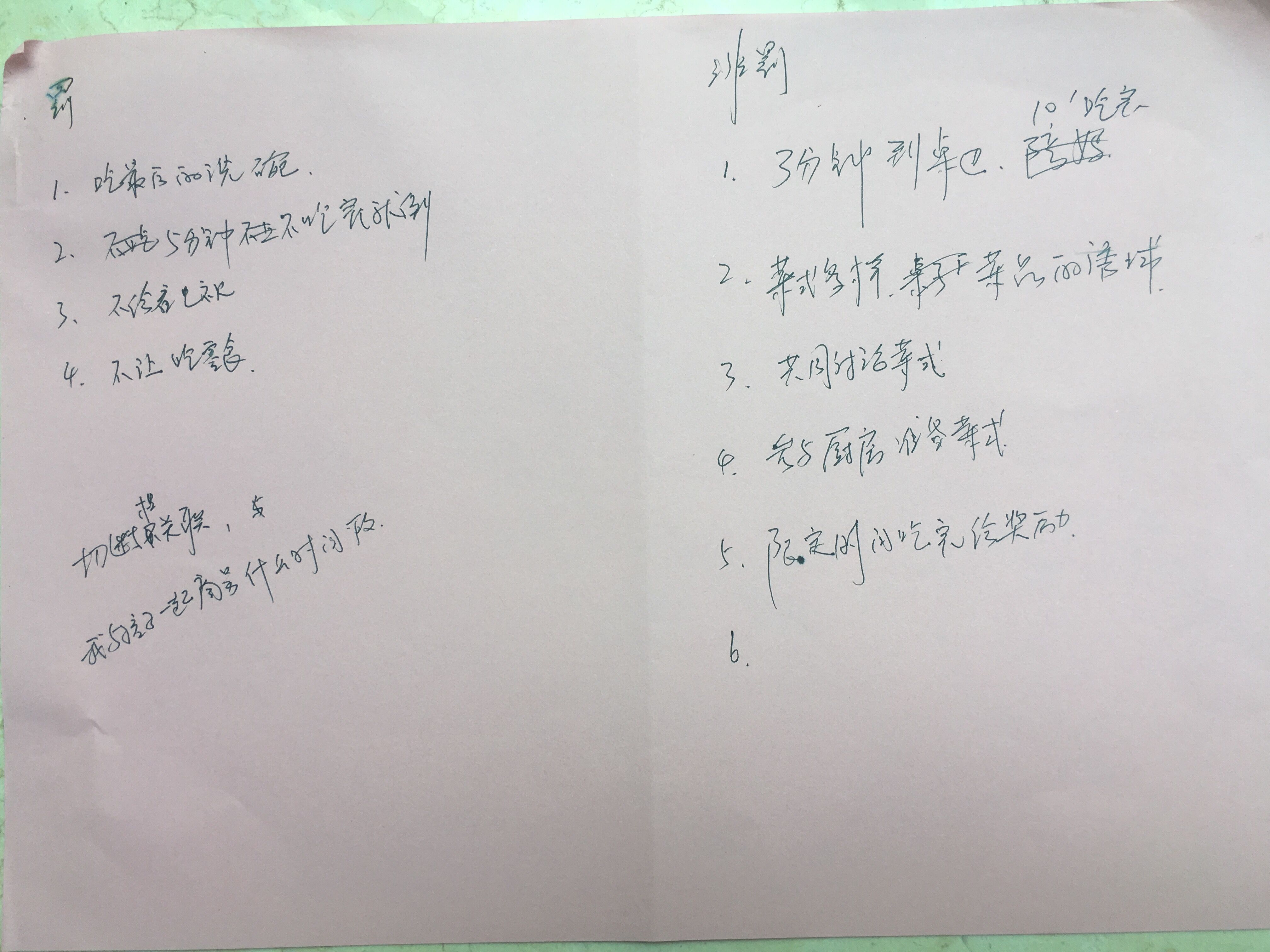

【给出具体场景】+【设计的指令清晰】+【小组讨论出角色扮演】案例:你家的孩子总是在晚上吃饭的时候慢慢吞吞。你叫:“宝贝,该吃饭了。”她不吭声,再叫一遍,还是不理,第三遍才慢悠悠过来。每次吃饭你都要摆个闹钟,要求她5分钟之内把饭吃完,不吃完就倒掉,你就等着挨饿,这样才会好点。

下面请大家先在小组里分配角色,一个扮演父母,一个扮演孩子。接着,父母和孩子合作,就“吃饭慢”这件事列出解决清单(把一张纸对折,左边列带有惩罚性的清单,右边写解决问题的不带惩罚性的清单)。然后,父母和孩子共同选出可用的建议。最后,挑选一个小组把整个解决过程演一演。演练时间6分钟,现在开始,6分钟后,我会选一组来作角色扮演及对话,大家一起观察及听听家长是如何运用正面语言传递三步骤技巧,以及孩子是什么反应的。

学习者案例记录:

第一次演练:雯雯—孩子;楚瑜—妈妈

(分组演练时,各小组先根据要求列出清单,讨论“剧本”。然后分配了角色,找出两位伙伴当演员,再进行演练。)

孩子:妈妈,我不想吃饭。

妈妈:哎呀宝贝,你没胃口吗?

孩子:是的,我不想吃饭。

妈妈:累了吧?是不是今天上学很累?

孩子:是有点累。

妈妈:深呼吸,放松放松。今天我也有点累。你看,好香,今天奶奶不知道做什么菜?

孩子:(不说话)

妈妈:今天奶奶还做了凉拌西红柿哦。

孩子:妈妈,我觉得这本书很好看。

妈妈:嗯,这本书不错,等会儿吃完饭,妈妈陪你一起看好不好?

孩子:不好,我现在就要看完。

妈妈:要不这样,我给你一分钟时间,或者三分钟时间。三分钟之后,我们一起到饭厅那里吃饭。

孩子:我就是要把书看完。

妈妈:你这样子奶奶会难过的。她心情不好,会使妈妈心情不好,妈妈心情不好,你也会心情不好。你还是认真考虑一下,一分钟,还是三分钟?

孩子:我还是不想吃饭。

妈妈:你说怎么办?

孩子:我就想看书呀。

妈妈:我知道你很喜欢看这个故事。要不,我们看完一个故事,再去吃饭。好不好?

孩子:好。

【回应:组织讨论】刚刚演练过程中,我发现妈妈都是以“哄孩子”的方式让孩子去吃饭,但是我们更需要的是你们能制定出让孩子吃饭的解决方案。能不能说一说,刚才你们讨论时制定出来的解决方案中,惩罚性的有哪些,非惩罚性的有哪些?妈妈和孩子是怎样选取解决方案的?

现在请针对第一次演练情况,作一次优化后的升级版演练,也可以继续刚才的演练,把“戏”演下去,直到寻找到解决方案。

第二次演练:雯雯—孩子;楚瑜—妈妈(承接第一次演练)

妈妈:现在故事已经看完了,咱们吃饭吧!

妈妈:现在吃完饭了,我们一起聊聊,以后吃饭时,我们怎么做到当奶奶做好饭,我们就能坐在餐桌旁。

孩子:妈妈,你希望怎么做?

妈妈:我希望我的宝贝高高兴兴地吃饭。但是,如果不按时吃饭,宝贝你就不能吃零食,不能看电视,吃完后要洗碗。

(妈妈一边说,一边把这些惩罚性建议写在纸上。)

孩子:不!

妈妈:那你说怎么办?

孩子:反正你说的我就不同意。

妈妈:你挺有想法的。我们来商量商量,有什么解决办法?

孩子:如果你做的菜好吃点,我可能想吃。

妈妈:这个想法可以。

(妈妈把孩子的建议写下来:菜式多样,菜品的诱惑。)

妈妈:说说,你喜欢吃什么菜?

(同时写:共同讨论菜式。)

孩子:鸡蛋炒番茄,是我喜欢吃的。可是你和奶奶经常不做,只是做你们喜欢吃的菜。

妈妈:妈妈记住了。我给你一个建议,以后我和奶奶做饭时,你能在厨房帮忙,当我们的小助手吗?

孩子:好呀好呀!

(妈妈又把建议写下来:参与厨房准备菜式。)

妈妈:那明天晚上做饭时,我们一起做。

孩子:一言为定。

【反馈:真诚赞美】感谢精彩演绎。第二次演练,楚瑜(妈妈)根据孩子的行为,让孩子参与讨论,一起商量解决方案。在这个过程中,妈妈能充分用好3R1H(相关、尊重、合理、有帮助),不去责备孩子,使自己和孩子在此过程中练习了解决问题的技能。

【A2】催化应用

【分步催化指令清晰(显现提问引导的场景指向未来会遇到的,学习者要加工的是未来那个场景中如何用)】当你再发现孩子不可接纳的行为时,你如何用3R1H(相关、尊重、合理、有帮助)和孩子一起做解决方案?请在组里举例说一说,一会请一个小伙伴来跟我们分享。

学习者案例记录

学员楚瑜:刚才我在“逻辑后果”中分享了我家小孩做作业的案例。现在,如果让我用3R1H和孩子一起做解决方案,我会这样做:

第一,我会找到相关性,孩子认为午托班的老师比较忌讳家长的意见,她总是跟午托班的老师说,妈妈不让他们检查作业,要爷爷检查。所以,我打算不让孩子下午放学去午托班做作业,而是让爷爷接回家。而且,我会跟孩子的爷爷沟通,做通老人家的工作,请老人家务必督促检查孩子的作业。

第二,在尊重这方面,我会跟孩子商量这个事情,跟她讨论写作业是学习的一个主要的任务,让她谈谈自己的看法,让她说说希望什么时间写,是放学一回家就写,还是休息一会儿再写,或者吃完饭再写?让她自己做决定。

第三,我会判断孩子的决定是否合理,然后采纳孩子合理的解决方案。

第四,在她做作业遇到困难时,我还会给予她一定的帮助,让她消除畏难情绪。

【反馈:号召鼓掌】楚瑜的分享让我很受启发,我发现她能用好3R1H,就是相关、尊重、合理与帮助,来引导孩子学会找到解决办法,在具体方法应用上也非常灵活。能把掌声送给她吗?

【结语--强调核心要点/呼应讲解内容等】总的来说,我们如果用好逻辑后果的四R,就能给孩子有一定的控制权,使孩子懂得自己要承担责任,最终切实感到有改变行为的必要。如果我们关注于解决问题,那么,在解决问题时,我们要做到3R1H(相关、尊重、合理、有帮助),帮助孩子学会解决问题,而非为问题付出代价。本次分享到此结束,感谢大家的参与。