开场:

【开场】

Hello,大家好,欢迎大家来到拆书帮宁波幸福虚度分舵的线上活动。

【自我介绍】

我先作下简单的自我介绍。

我是飛刀拿鐵,坐标浙江宁波,我的三个标签是财务工作人员、公司上市运作者、拆书家。

关于拆书家是说我希望成为一名拆书家,希望成为一名学习促进者,我现在正在走向拆书家升级的路上。另外,我在浙江宁波创立了一家纯公益、没有一分钱经费但运营快3年的读书会,叫静城不服书,成为我们当地董秘、财 务总监圈内一个终身学习的平台。

上面的三个标签,其实就是代表了我的过去、现在、和未来!在未来我期待和大家共同走在成为学习促进者的路上。

今天的片段“课题分离”来自《了不起的我》。

【学习目标】

经过本次学习后,学习者能按照“课题分离”4步骤(澄清),能够清晰界定别人的事和我的事(界定)。

【图书介绍】

今天分享的内容来自于《了不起的我》这本书,我用四个词对这本书作一个介绍。

1、事件场景

你有没有以下类似的情况?

你不知道怎么心安理得地拒绝别人,哪怕费了好大的劲拒绝别人了,你心里可能还是七上八下;

你一贯把父母的期待,当作自己努力的方向;

即使你在花自己赚的钱,总是在考虑,会对父母、兄弟等产生什么影响,会不会遭到别人的指责。

2、提问

你有没有思考:

哪些是你应该承担的责任,哪些是他人应该承担的责任?

这是你的问题?还是对方的问题?

3、影响

因为无法做到上面的区分,日子久了,你越是希望别人喜欢你,你就发现越不喜欢自己;

你甚至还会发展成高敏感人格,你总是能敏感地洞察一切,到最后却把自己伤得体无完肤;

你可能管理不好你的负面情绪,总是一味地自我否定自我打压,担心得不到认可;

基本上,这些甚至一切人际关系矛盾都起因于对别人的课题妄加干涉或者自己的课题被别人妄加干涉。

4、解决

《了不起的我》这本书帮我们在人际交往中区分哪些是我们能控制的事物(自己的课题)、哪些是我们不能控制的事物(别人的课题和老天的课题)。能够有一个明确的原则,该求助求助,该帮忙帮忙,该拒绝拒绝。我们生活变得非常轻松,我们就能守好边界,应对挑战。

同时,让我们学会自我接纳、关注自己。诚实地接受这个“做不到的自己”,然后尽量朝着能够做到的方向去努力,不对自己撒谎。不在意别人的评价,也就不会因为别人的评价而耿耿于怀。

【自我测评量表】

以下表格中列出了有些人可能会有的问题,请仔细地阅读每一条,然后根据下述情况影响你的实际感觉,在五个答案里选择一个最适合你的答案,现在开始吧!

请根据您本人的真实情况回答下列问题:

分别按选项1~6分中是否准确描述你的现状选择:

1-该描述和我的状况完全不相符

2-该描述和我的状况不符,但有极少数时候符合。

3-该描述和我的状况不符,但少数时候符合。

4-该描述和我的状况有些符合,有些不符合!

5-该描述和我的状况基本符合,少数时候不符。

6-该描述和我的状况完全相符。

选择选项1~6分中最贴切的评价,并记录你选择的数字作为你在该项陈述的得分:

好,我看大家都已经测完了。得分在15分及以下的伙伴请举一下手;得分在16-39分的伙伴请举一下手;40以上的伙伴请举一下手。

(回应)非常感谢大家的配合,下面我来解释一下这个测试的含义:

测试的目的是给大家一个自我观察的过程,让你了解自己的愿望所处的状态,是更多的处在想象中,还是走在实现的道路上。在此基础上是否需要调整,需要哪些调整。我们具体来看一下自己的总分。

分数在40分以上的伙伴,说明你在课题分离方面较差,你分不清楚什么是自己的课题。

总分在16分-39分之间的伙伴,说明你在课题分离方面做得不错,但仍有努力空间。

总分15分以下的伙伴,说明你在课题分离方面做得非常好,你可以对选择的后果做出预判,并且愿意承担相应的责任,总之你可以成为做自己人生的第一责任人。

如果你想让愿望能够达成,接下来我们所学习的内容,可以作为参考。

【R 阅读原书拆页】“课题分离”

我们接下来看一段原文片段,给大家3分钟的时间。看完的同学在屏幕上打个111,提示一下我。也可以提前截个图或拍个照,方便等会查看。

片段来源——《了不起的我》的P209-210页

我们不妨先来思考一下,为什么会有人际关系的烦恼?

其实,这类烦恼的主要根源是:分不清什么是别人的事,什么是自己的事。这会让一个人很容易变得敏感内向,受他人情绪的影响,活在别人的评价和期待中。甚至把别人的期待变成自己的期待,把别人的情感当作自己的情感。而自我发展成熟的标志,就是越来越能分清楚别人的事和自己的事、别人的情感和自己的情感。自我的边界,就是通过这种区分确立起来的。

这就是课题分离,它是处理人际关系的基本原则,也是建立健康关系的基础。

“课题分离”是著名心理学家阿尔弗雷德·阿德勒提出的建论、大意是,要想解决人际关系的烦恼,就要区分什么是你的课题、什么是我的课题。我只负责把我的课题做好,而你只负责把你的课题做好。至于判断一件事是谁的课题,有一个简单的准则:看行动的直接后果由谁来承担。谁承担直接后果,那就该谁负责。

【导语】我看有不少同学都打111,我想大家基本都看完了。没读完的也没有关系,我们先来一个小互动。

【互动环节】

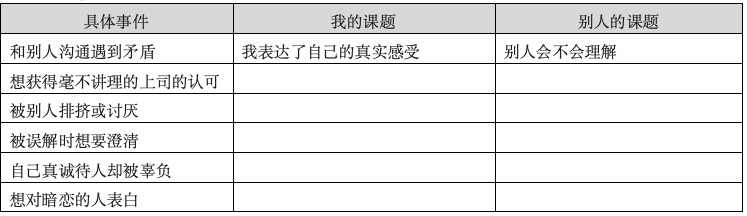

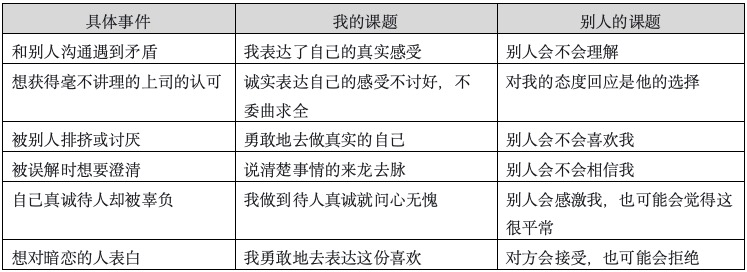

(互动提问)阅读原文后,我们一起来看看几个例子,看看我们对以下事项理解的课题分离是什么?

我们先拿第一个例子 “和别人沟通遇到矛盾” 来说明一下。这个例子中,我的课题是:我表达了自己的真实感受;别人的课题是:别人会不会理解。别人的课题和我无关。

然后,我们看看下面其他几个例子:

张静(学习者)回答:

关于第二个例子,“想获得毫不讲理的上司的认可”。 我的课题是:诚实表达自己的感受。别人的课题 是:对方怎么对待我,是他的选择,和我无关。

波尔(学习者)回答:

关于第三个例子,“被别人排挤或讨厌”。 我的课题是:勇敢地去做真实的自己。别人的课题是:别人会不会喜欢我,那是他的选择,和我无关。

飛刀拿鐵(拆书家):好的,谢谢我们的讨论,都相当各好!我们一起再来其他几个例子的参考答案:

【反面例子】

经过前面的讨论,我们对课题分离是什么、以及课题分离优缺点有了一个大概的了解。我们来看一个例子,加深理解。

来自宁海在宁波上班的李莫愁马上30岁了,年尾,母亲从宁海过来和李莫愁见面吃饭。聊日常,一切对话进展地都还算顺利,忽然,母亲放下筷子,一口深呼吸,表情忽然凝重起来问:“你已经30了,什么时候结婚啊?”

过去六七年里,催婚的话题她听过无数次。从抗拒相亲到接受相亲,甚至主动请朋友帮她介绍。相亲数十次无果,自己在宁波工作也一直没有遇到心仪的,有时候她会觉得,自己这样挺好,无需改变。

“我这辈子不结婚,不要再问了!”向来最在意旁人看法的她,完全忘记了餐厅是公众场合,在饭桌椅上就冲着母亲喊出了这句话。而母亲一改往日的小心翼翼,回道:“你让我们的脸往哪儿搁?我倒要看看,你一辈子不结婚,我看最后害的到底是谁!”

李莫愁本来酝酿了很久的勇气瞬间消散,再没力气跟对方辩驳了,因为她知道这个话题继续下去,只会成为无终的争吵。

这个案例中,父母对子女没结婚这个事实的的焦虑,是他们自己要处理的课题。而这很容易与子女对“自己没结婚让父母失望”的课题混淆,让子女背负起他们要处理的课题,于是子女就需要处理两份课题,一份是自己的,一份是父母的。

why 为什么?

因为李莫愁是人,而人是社会性的“个人”,几乎99%的人都挣扎般地活在各种各样的羁绊之中——不得不和讨厌的人交往,不得不满足父母的要求,不得不忍受伴侣无理的发泄……无论我们走到哪里都被他人包围着,都是活在与他人的关系之中的社会性的“个人”,无论如何都逃不出人际关系这张坚固的大网。

那么,这样的情况下,应该怎么进行课题分离呢?

How :那么,应该怎么进行课题分离呢?【细化原文行动步骤)

我下面让我们探讨如何进行课题分离:

第一步:独立

独立,包括人格独立,也包括经济上的独立,我们重点说说经济独立。

很多子女之所以和父母纠缠不清,是因为他们虽然嘴上抱怨着要摆脱父母的控制,要改变,但在经济和情感上又仍然依赖着父母。从现实的角度来说,如果无法做到经济独立,相当于我们仍然在让父母承担我们的课题,那这样进行课题分离的效果其实是要打折扣的。

所以,课题分离经济独立是重要先决条件。尽早实现经济独立和人格独立,减少对父母的依赖,成长为一个独立的大人,有助于课题分离的决心和效果。父母有时候想要干涉你子女,可能只是你觉得子女不够成熟,如果子女足够成熟和强大,可以反过来帮助和保护他们,他们也会减少对子女的干涉。

事实上,独立不仅不会加剧人和人之间的隔离,而且是让双方保持一种理想的共同体的关系。因为,真正让关系产生隔离和疏远的,恰恰是含混的共生和浆糊逻辑。

第二步:区分课题

首先,在和对方沟通或做出行劝之前,你要先明确自己对这件事的态度和想法。

比如,你想辞去现在的工作,寻求在另一个行业中新的发展。那么,就需要自已好好地想一想,为什么不喜欢现在的工作?新的行业有哪些地方吸引你?转行可能有哪些困难和战?你已经做了哪些准备?……你必须自己想清楚,才能在和父母(对方)沟通时,免被自已的内疚或愤怒等情绪带着跑。

然后,区分一下什么是你的课题,什么是我的课题。即,能够清晰界定别人的事和我的事,别人的情感和我的情感。于我,我只对我的“课题”负责;于你,你只对你的“课题”负责。

怎么区分是谁的课题呢? 我们可以同时从两个方面入手:

1.考虑一下“某种选择所带来的结果最终要由谁来承担?"

就拿做事情来说,不管我做得好不好,它是受到批评还是赞扬,它所产生的结果都是由我来承担,这些也都是由我来承担,所以这是我的课题。再比如择偶,选择了什么样的伴侣,最后和谁结婚,这些决定了以后会过上什么样的生活,以后的生活就是需要自己去承担的结果,这就是自己的课题。

2.这件事是我能控制的吗?

比如我的着装总有一个问题困扰着我,我总担心自己穿着别人会说不得体,可是想一想每个人的审美观不同,我怎么穿着可能会别人都认为我穿着得体,于是我把重点放在自己提升衣服搭配能力和选择能力上,保持衣服干净整洁,让自己感觉舒服,内心一下就自在了很多。我清楚地知道我要做好自己可控的那部分,因为这才是我的课题。

通过同时从上面两个方面判断了哪些是自己的课题,哪些是别人的课题,要冷静地划清界限。

第三步:说明白

很多人不知道怎么表达自己的需要或拒绝他人,比如:想要表达不满又担心被讨厌?会议上有观点想说又不敢说?遇到喜欢的人想表白又怕被拒绝?

本质上来讲,表达之所以困难是因为我们总是依据想象中别人的回应和看法来决定我们应不应该表达,而不是自己真实的需要。

可是,从课题分离的角度思考,这件事就变得简单了:表达我们的需要是我们自己的课题,而别人会接受还是会拒绝,讨厌还是喜欢,认可还是不认可,那就是他们的课题了

同时,在表达时,尽量不用“你们”,而是以“我”开头说话。比如,“我感到”“我想”“我希望”,这样的表达方式,既能客观陈述自己的感受,又减少了话语中的攻击性。

比如,你想要拒绝父母的相亲安排,如果是以“你们”开头,那就会是:“你们怎么都不问问我就安排了?为什么你们总瞎操心?”但其实你可以用“我”开头,你可以这样说:“我对相亲感到挺突然的,也感到很慌乱。因为我的工作特别忙,我希望等到这个项目结束之后,再开始考虑恋爱的事情。你们觉得呢?”

第四步:非辩护式回应

非辩护是指一种有节制而温和的方式,坚定地表明自己的立场。以我的理解,有点像“非暴力不合作”。不解释、不讲道理,也不是妥协、委屈自己,而是以平静的回答坚定地表明自己的想法和立场。

在面对类似父母这样的亲人可能的质疑和指责时,可以采取“非辩护式回应”:不提任何要求,也不是本能地去解释,只做回应。这个非辩护性回应技能,有两个关键词。

第一,非辩护性,不要总是本能地去解释;

第二,回应,而不是反应。

我们不用辩护的姿态去否认对方的情绪和感受,对方的情绪自然也不会升级。与此同时,我们也将自己的态度表现的更加坚定,让双方都能更好地聚焦在问题本身。

【预防异议】

很多人会认为,在面对他人的指控和攻击时,不为自己辩护会显得软弱和无能,只能屈服于对方的责难;或者,有些人会觉得自己根本难以抑制去辩驳的冲动,因为不希望自己在对方眼中是一个如此糟糕的人。

首先,非辩护性回应不仅不是软弱的表现,反而是力量的体现。因为无论我们的辩护是生气、道歉、解释或是试图说服他们改变主意,都会把主动权交在对方手上。如果你请求对方消除误会或者理解你,你就给了他拒绝的权力,但是如果你采用非辩护性的方式,你没有任何要求,而当你没有任何要求的时候,你就不会被拒绝。

其次,因为不想在对方眼中显得很糟糕而为自己辩护,其实并不是一种对自己真正有利的行为。当我们面对来自亲近之人的情感攻击时,我们为自己辩护的冲动过分地昭示着自己的敏感和无力,它就像是在说“每当我的母亲告诉我该怎么生活时,我都要发疯了。”“我的女朋友非常能够控制我,总是让我的感情一触即发”。

回应意味着你在输出自己的观念、看法。相反,一旦我们因为父母的负面评价而急着为自己辩解,其实就相当于我们陷入了他们的价值评判体系中。这样一来,在沟通时就会处于被动的状态。

【反例变正例】

我们假如李莫愁已经经济独立了,应该明确自己对催婚这件事的态度和想法:

1.考虑一下“某种选择所带来的结果最终要由谁来承担?"

结婚与否的结果却只能由李莫愁自己来承担。婚姻幸福,李莫愁享受生活;婚姻不幸,李莫愁则要面对鸡飞狗跳的一地鸡毛。

2.这件事是我能控制的吗?

结不结婚?什么时候结婚?跟谁结婚?这些都是李莫愁的事。作为一个成年人,李莫愁完全有独立面对和处理自己如何生活的权力和能力,父母无权干涉,也不适合干涉。

3.父母表面上是催婚,实质有多方面的原因:可能面对亲朋好友无法交代的压力,可能老人寂寞想家里添人,也可能是担心孩子在外面一个人孤单,甚至担心李莫愁错过所谓的最好的结婚年龄。这些都是父母的问题。

4.父母对子女没结婚这个事实的的焦虑,是他们自己要处理的课题,本该父母自己去面对,去解决。(第二步:区分课题)

然后,李莫愁可以通过沟通,表达自己的需求。比如这样说:

“我明白你和爸爸都是为我好,但结婚这种事,我觉得还是要找到真正合适的人。我不想为了结婚而结婚,那样对自己和别人都不负责任。请你们相信我,我一定会处理好自己的事情。”

也可以通过一些行动上的付出帮助父母解决“催婚”底下的问题。父母如果担心儿女在外孤单,那就以后增加沟通的频次,真正让自己过得好,让父母看到自己一个人也很快乐;如果是面对亲朋好友的压力,可以给父母打气“很理解你们会面对这些压力,但也相信这点压力对你们不算什么,我们小时候生活那么艰难都过来了”等等,尽情发挥把父母“哄”好。(第三步:说清楚)

最后,如果父母继续还是质疑和指责时,可以采取“非辩护式回应”。比如可以这样说:你可以温和但坚定地说:“我知道你们都是为我好,希望我能够早日找到幸福。其实我也在努力,只是我觉得这件事急不得,找对象也要慢慢挑嘛,总得有个人品和气质才行。不然,我可不想找个过日子,最后成为'过日子'的不开心。你们不用再为为我操这个心了”。

在这里李莫愁不提任何要求,也不做过多的解释,只做回应。不让自己陷入了父母他们的价值评判体系中。(第四步:非辩护式回应)

【互动环节】

(互动提问) 孩子学习的课题,父母真的不能去干预?

[举一个例子,没有好工作的后果孩子自己承担了一部分,并且也只能自己最终承受了。但父母同时也受到这个选择所产生的负面后果的影响了。本来孩子有好工作,收入丰厚,可以有足够的资源分配给父母来养老,使年迈的父母得到很好的照顾,有一个美好的晚年生活,但就因为当初没有干预孩子的选择,使得这一切成为了泡影。

这么看来,孩子的学习的课题真的与父母无关吗?]

(学习者回答、讨论)

学习是孩子的课题,让孩子学习是父母的课题。

在他想学习的时候父母要随时给予帮助。但绝不对孩子的课题妄加干涉。

在孩子没有向你求助时不可以指手画脚。

【A3促动参与】

拆书家提问设计(逐字稿):

大家好!

经过刚才的学习,我们有了一个对“课题分离”大概的印象。但就像拆书法说的,学习要拆为己用。一个知识不和自己发生关联,终究不是自己的。

为了加深大家对“课题分离”的印象,接下来进入我们的场景演练环节。要运用我们刚学习的方法来组织一段对话。

好,边给大家两个场景选择,我们做一个现场演练:

场景一:

贾宝玉是一个家族企业老板的儿子,是父母指定的继承人,但是贾宝玉却选了图书管理员的工作,对家族企业的继承丝毫不感兴趣。

为此,贾宝玉的父母为此大发雷霆,甚至要挟贾宝玉,如果贾宝玉要是不回来,就永远不要回来了,与贾宝玉断绝亲子关系。

接下来,是贾宝玉爸爸和贾宝玉的对话……

场景二:

郭靖黄蓉夫妇意外怀孕两个月了,郭靖黄蓉夫妇他们根本没做好要二胎的准备。他们认为家里条件暂时还不允许,所有的钱都用来创业了,想把孩子打掉,等时机成熟再要。

但是,孩子的奶奶坚决反对,说必须要,不然就永远不要回家了。她的理由就是,她感觉这是个男孩,然后生下来她养活……

因为这事,家里气氛弄得很紧张。

接下来,是奶奶和郭靖的对话……

请注意:每个组,两个场景,只选择一个场景演练。

大家沟通中并不需要严格“课题分离”四步骤来表达,可以自由、随意发挥。

但是在演练完后,请扮演双方对照“课题分离”四步骤,来分享下沟通前的设计,以及沟通后的反思、总结。

给大家3-5分钟的组内讨论时间,3-5分钟之后,我会邀请小伙伴来前面为大家进行对话表演。

哪组的小伙伴来前面分享一下?<邀请学习者当众进行角色扮演>

学习者案例记录:

波尔、张静(学习者):我们选择奶奶和郭靖的对话场景二。张静扮演奶奶,波尔扮演郭靖。

飛刀拿鐵(拆书家):欢迎二位!

张静(学习者,扮演奶奶):

你这个孩子!你们年纪也大,这个孩子我觉得必须是要的,而且我感觉这次了肯定是个男孩。那你一定要生下来。你生下来,我来养你看这样行不?

波尔(学习者,扮演郭靖):

现在家里条件我觉得还不够允许。我们想呢,我们两个人再多工作个一两年,然后等着家里的条件好一点,能够给孩子多一点、好一点的条件。我们再准备要孩子,再过三年吧。

张静(学习者,扮演奶奶):

现在这个不生了,你以后就是高龄产妇。

波尔(学习者,扮演郭靖):

现在和以前不一样了,现在人的身体以前失要好很多。大家都是这个年龄段,有的都要40岁才要孩子,所以不要担心高龄产妇的事情。所以我们还是计划再晚几年在要孩子。

张静(学习者,扮演奶奶):

我还是担心你们身体以后会有伤害。如果是因为经济上的考虑,刚才我说了,你不要考虑钱,我来养。

波尔(学习者,扮演郭靖):

除了钱以外,还有孩子的一些教育问题,那现在的孩子。教育问题和以前也不太一样,我们也不能光生。有了钱就能把孩子养好、教育好,这一个大问题。

我还是坚持我们的意见。想暂时不要这个孩子。

张静(学习者,扮演奶奶):

我们都年纪大了,我是多想抱一个孙子。而且我都已经算过了,这肯定是男孩。

波尔(学习者,扮演郭靖):

我们以后一定也会满足你这个愿望的。

但是这两年的话,确实我们也存在着一些问题。还是想过个两年三年,再想着二胎的问题了。

飛刀拿鐵(拆书家):

OK了,我们差不多,那我们请波尔师来陈述一下,在这个沟通过程中,“课题分离”四步骤的运用。

我们假设第一步,经济已经是独立的。我们在经济独立这一步中简化一下。

波尔(学习者,扮演郭靖):

关于第二步“区分课题”,这个我们在沟通前已经明白,要不要孩子就是我们的事情。

飛刀拿鐵(拆书家):

你觉得这个结果是你来承担的?因为最终现在要不要这个孩子的结果,都是要你自己来承担的?

波尔(学习者,扮演郭靖):

是的。

飛刀拿鐵(拆书家):

然后,要不要这个孩子这个事情也是你能控制的,对吧?

波尔(学习者,扮演郭靖):

没错。

飛刀拿鐵(拆书家):

那么,第三步“说明白”,我们当时是怎么样把事情说明白的?

波尔(学习者,扮演郭靖):

首先,表达我们的需要是我们自己的课题,而孩子奶奶是接受还是拒绝,讨厌还是喜欢,认可还是不认可,那就是奶奶的课题了

同时,说到了孩子的教育问题。因为那不是光今天和钱上面的问题,那孩子需要一个更好或更积极的家庭条件。

飛刀拿鐵(拆书家):

我也听到了,你是用“我”作开头来做了一个陈述,而不是用“你怎么样这么想?”这种方式进行。这样,不会让对方引起一些反感。

然后,关于第四步可能是个比较激烈的对方模式的,可能适用于说长辈或者对方是无理取闹的情况。但今天我们的长辈比较温和、比较礼貌,但我其实也看到了一些做一个非辩护式的一个回应,没有陷入到这个奶奶的逻辑里去,也没有进入到奶奶的这个情绪里面去,而是做了一个简单的一个回应。

OK,我的总体感觉是这个演绎还是比较成功的。

【A2催化应用】

拆书家提问设计(逐字稿):

(观察技能点10:学习者根据指令,写出自己一个未来具体任务要做的应用,比如:某个特定任务,和人分享,事后复盘,找人陪练)

刚才两位伙伴的表演非常棒,真是奥斯卡级别的啊!

接下来给大家布置一个作业,请大家在接下来的一周时间,把“课题分离”四步骤和至少一位亲友/同事/朋友分享。

请思考一下,自己会与谁分享?在什么时间、什么地点、以什么样的方式进行分享呢?请小伙伴们在便签上写下来。

完成后,在活动结束时交给我;或者加微信在活动结束后发给我。

学习者案例记录:

波尔(学习者):

我计划在两周内,将“课题分离”四步骤,在我们读书会晨读(早上6-7点)时做一个分享,和读书会晨读的小伙伴们一起再来讨论讨论。

【结语】

经过今天的学习,相信大家已经初步掌握了“课题分离”四步骤的使用,希望能够对您有所帮助。愿你也能借助课题分离解放自己,活出更坦然的自己,让生命更加美好!

感谢大家,我的拆书到此结束!