开场:

【自我介绍】

大家好!我是海玉,我想选择三个标签来介绍自己。

标签1【每周四晚芙蓉广场-熬吧的轮值主席】主要负责拆书练级宣传和执行工作。

标签2是从事8年【地产运营人】。

标签3新赛道的【创业者】。很高兴在此与各位相遇并肩学习。

今天我会用20分钟左右,跟大家分享《影响力》这本书,以及我对书中“互惠原理”这个片段的理解,希望大家通过今晚的练习,使片段信息转化为咱们自己的知识。为了方便交流和演练,我给大家分下组,左边两位一组,右边两位一组。

【场景介绍法】

在阅读片段前,请大家跟着我的思路,来想象这样几个场景;

(场景)下午开会,领导安排你邀请销冠总监,给新员工做3天培训,你很清楚这位总监很难约,你在犯愁怎么说他才能配合你的工作呢?

下班到家推开门,你一眼就看到老公“葛优躺”在沙发刷手机,孩子光着脚坐在地上吃零食,厨房的洗菜盆里还摊着昨天的碗筷,你摇摇脑壳叹口气怎么说他才能主动做家务?

(提问)大家对这类似的场景是不是有些印象?咱们是不是有过希望影响他人按照自己的期望行事,可又不知如何去说服对方的场景呢?

(影响)如果直截了当或用命令式的语言向他人提出请求,大部分情况会被拒绝,经常遭遇拒绝的话,会让咱们陷入抱怨他人或失去自信的不良情绪中;如果是在职场,因此触发了他人的敌对情绪,不但让我们的同事关系变得紧张,工作不好开展,而且会阻碍我们的职场晋升。

(解决)那有没有什么方法帮助自己增强影响他人、说服他人的能力呢?今天你可以从《影响力》这本书中找到答案。本书的作者罗伯特.西奥迪尼是全球知名说服力研究的权威,被称为“影响力教父”,书中从多角度阐述了影响力六大原则发挥作用的原理,告诉咱们如何正反向施加影响力,能最大限度的帮助咱们说服他人。

【学习目标】

那么,今天希望大家在跟随我学完片段后,能理解并掌握(行为)什么是“互惠原理”,能运用“互惠原理”(澄清)增进(行为)对方与我们的情感关系,提高(行为)对方答应我们请求的概率(界定)。

现在给大家2分钟认真的阅读原文片段,阅读完的伙伴请眼神或抬头示意我,开始阅读吧!

【 原文片段源自《影响力》P25 】

几年前,一位大学教授做了个小实验。他给随机抽选的陌生人寄圣诞卡,虽说他料到会掀起些波澜,但得到的回应还是让他吃了一惊:节日卡从四面八方涌了过来,全是从没见过也没听说过他的人寄的。这些回寄了贺卡的人,绝大多数根本没打听过这位不知名教授的身份。他们收到他的贺卡,便一下子启动了自动反应,给他回寄了贺卡。

尽管这是一项小范围研究,但指出了我们身边最有效的影响力武器之一【互惠原理】发挥着什么样的作用。这条原理说,要是人家给了我们什么好处,我们应当尽量回报。假设有位女性帮了我们的忙,我们应当也帮她一回;倘若有个男的送给我们一份生日礼物,我们应当记得在他生日时献上小小心意;要是有对夫妇邀请我们参加聚会,我们下次务必记得邀请他们参加我们的。故此,依照互惠原理,我们有义务在将来回报别人的好意、礼物、邀请等。由于接受这类东西伴随着回报的义务,“承蒙美意”(much obliged)一类短语几乎成了“谢谢你”的同义词——不仅英语是这样,其他不少语言也是如此。

【I拆书家讲解引导】

好的,我看到大部分伙伴阅读完毕的反馈,没有读完的伙伴也没有关系,可以跟着我的讲解继续这个片段,讲解前我提几个小问题,希望大家能积极互动。

【强化讲解概念的能力】

请问大家,这个片段主要指出了我们身边最有效的影响力武器是什么呢?

(回答)互惠原理。

对的,感谢伙伴的反馈!那么文中“这条原理说”什么是“互惠原理”呢?

(回答)要是人家给了我们什么好处,我们应当尽量回报。

是的,感谢伙伴的反馈!请大家再仔细想想,人家给了我们好处,为什么我们会“有义务”将来回报给人家呢?如果不回报对方,我们内心又会有什么感受呢?

(回答)不想欠人情或亏欠感......

的确如此,非常感谢几位伙伴的积极反馈!

(what)“互惠原理”和中国的老话“礼尚往来”很像,是说我们接受了他人的好处,如果没有回报对方,内心会因亏欠了别人而不好意思,总有一种想回报对方的念头;另外,也担心被误解成我们是“忘恩负义”......的人,这样的负面标签会影响我们的社交圈。

那可能有小伙伴就疑惑了,这“收取对方好处,再予以回报”是不是有点像互相交换呢?大家感觉“互惠”与“互换”是一样吗?

(回答)不一样或一样......

谢谢大家的思考和反馈,“互惠”与“互换”确实很容易让人混淆,因为它们都是在交换的过程中形成的。

【概念讲解】(可以寻找易混淆的概念进行对比说明)

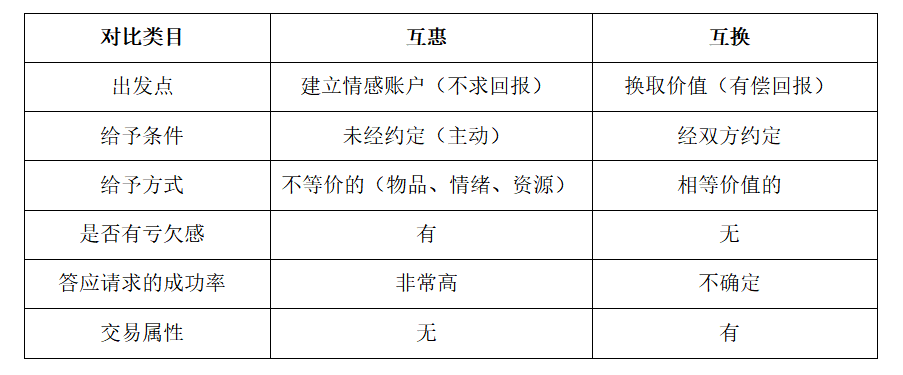

“互换”是以换取价值为出发点,经双方约定(给予条件),乙方提供并满足甲方的某种需求后,甲方应予以相应的等价回报(给予方式),这种提供需求是有偿的,具有交易属性,双方都没有亏欠感。(对比图如下:)

通过对比图的讲解咱们对“互惠”与“互换”的区别有了一定的了解,接下来我再分享几个场景来加深大家的理解:

(举例1)比如,前段时间,家里有急事要请假,可手头的事还没忙完,我希望同事小赵帮我完成,我说:“小赵,我家里有点急事得回去一趟,你可以帮我把剩下的事处理一下嘛?等我回来请你吃饭。”

请问大家,根据刚才的“互惠和互换的对比”判断这是不是“互惠”呢?

(回答)不是,是互换。

好的,我的出发点非常明确用“一顿饭”换取小赵的“帮忙”,如果小赵同意,双方就算达成约定,我心里没有亏欠感,这是有交易属性的“互换”。那咱们继续这个案例:

(举例2)如果这时小赵说:“海玉姐,你先忙家里的事吧,我帮你做完,不用特意请我吃饭啦!”请问大家,这时候是不是“互惠”呢?

(回答)互惠。

是的,非常棒,大家都发现这里有个微妙的变化。小赵愿意帮忙却不图回报,反而我接受了她主动给予的帮助,产生了“亏欠感”,总想着为她做点什么。之后,我们经常聊天、分享零食,这样相互的往来,让我们的关系更加紧密了。

(举例3)就在前天,小赵跟我说:“海玉姐,周一我想带父亲去医院做检查,你可以跟我调个班吗?”我周末加了两天班,原本想周一调休,当听到小赵的请求时我还是毫不犹豫的答应了。请问大家,这时候是不是“互惠”呢?

(回答)互惠。

是的,讲到这“互惠”与“互换”的区别相信大家已经有感觉了,使用“互惠原理”更容易让对方答应我们的请求。

【追问说明两个概念之间的核心差异点】

互惠是一方以建立情感关系为出发点,未经约定(给予条件),不求回报的主动给予另一方恩惠,这个恩惠可能是对方需要的帮助或情绪价值,也可能是逢年过节随手礼等(给予方式);而对方收到需要的恩惠,内心便有了亏欠感,有了“报恩”的念头可能回馈的更多,也对应了老话“滴水之恩涌泉相报”(答应请求成功率高)。这和原文中“要是人家给了我们什么好处,我们应当尽量回报。”是如出一辙。

相信大家可以感受到,如果我们用“互换”的概念向对方提出请求,交换条件没有达到对方的需求很容易就被拒绝;但使用“互惠”原理,其中包含着微妙的人情关系就大大增加了成功的概率。为了方便大家的理解我将“互惠原理”分为三个步骤:

第一步【确认需求】无论是“雪中送炭”还是“锦上添花”我们都要清楚了解对方“具体有哪些事需要哪些帮助”,因为具体的需要不同,我们能提供帮助的方式也会不同。

第二步【给予恩惠】当我们确认清楚对方需求后,应主动尽力的帮助对方,可以是物质层面,也可以是情绪价值,还可以是资源类型的,如,赠送礼物,顺手帮忙,日常问候、给出建议、推荐能帮忙的朋友等。这种给予是我们自愿的、不期待回报的行为。

第三步【提出请求】当我们遇到困难需要他人帮助时,得用请求的语气,真诚地向曾经给予过恩惠的对象,表达希望他具体帮助我们哪些事。提出的请求最好是对方力所能及并符合实际情况的,这样答应的可能性就会很高。

【举例子】

举个例子,刘阿姨是我去超市买东西偶然认识的,当时她一个人很费劲的拎两大购物袋(确认需求),我也是顺手帮了她一把,才知道我们住同一小区,也因此保持着联系,前段时间她要去女儿家带孙子,我还送她一套儿童图书,她非常开心(给予恩惠)。最近我告诉她在公司的销售压力大,希望她如果有朋友想买房子,就帮我推荐一下(提出请求),她很爽快的答应了。也正是因为刘阿姨的帮忙,我才能顺利的通过公司的业绩考核。我特别庆幸曾经帮助过她。

【预防异议适用边界】

那什么时候可以使用“互惠原理”呢?在日常生活工作中,当你想与他人建立或增进情感关系,提高对方答应我们请求的概率时使用。无论是你请求对方给予帮助,还是你主动给予对方恩惠,“互惠原理”都能起到同样作用。

可能有小伙伴会问,是不是用了“互惠原理”提出请求,对方就会答应呢?当然不是,如果你遇到自私或你给予的恩惠是对方不需要的,就可能遭到拒绝;另外,我们提出的请求超出对方承受能力也有可能遭到拒绝。

划重点,咱们使用“互惠原理”是主动的、不求回报的给予,一旦某件事是双方商量好给予和回报的价值,即使是亲密关系也会变成“互换”。

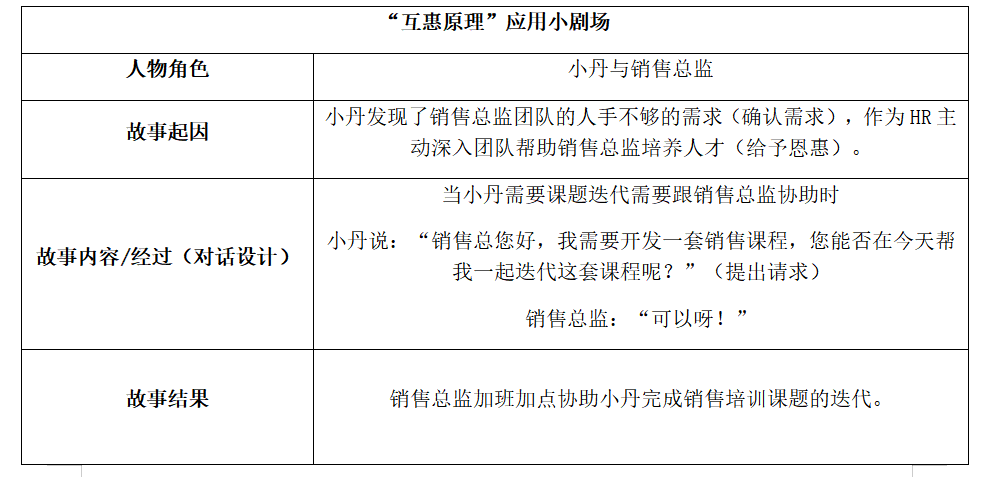

【学习者设计未来场景剧场】

现在到了将片段信息转化为咱们自己的知识时间咯,请大家结合日常,比如说你向他人请求帮忙,让同事配合你的工作,向朋友请教一件事,希望老客户给你介绍新客户等场景,你可以是编剧,去编写一个有事件起因、经过、结果的未来场景的剧本。请大家设计出人物、情节和双方的对话动作等。

现在给大家五分钟时间,按照刚才分组进行讨论,再自编自导自演这个剧本,也可以写在便签上。之后我会请一位伙伴来分享他的剧本。

【回应与反馈】小丹很清晰的描述了自导自演的小剧本,希望再将来能够得以运用。

【结束语】看到大家的热烈讨论和精彩分享,就知道大家掌握了今天所学的“互惠原理”三个步骤“确认需求、给予恩惠、提出请求”,来增进对方与我们的情感关系,提高对方答应我们请求的概率,以上就是《影响力》这本书中所讲的关于“影响力的第一个武器”。今日分享到此结束,感谢大家的聆听!