开场:

大家好,我是蒋娜,人称“娜姐”,我的三个标签

1.人力资源专家;

2.管理教练学习者;

3.终身学习的践行者。

【学习目标】

希望通过今天的学习,让我们可以用进入心流的四个步骤(行为),任务分解、配置题目/设计问题、设计分数、设计反馈(澄清),让孩子逐渐学会进入心流状态(界定)。

下来,我想请大家分一下组,有孩子的为一组,没有孩子的为一组,谢谢!

【图书介绍】

【事件场景】

在我们的童年或者现在是否都感受过类似的场景,当孩子打开游戏界面时或者看一个心仪动画片时,根本不需要提醒,一秒钟进入全神贯注的状态,在玩的过程中,我们叫孩子吃饭,他都听不到,叫他睡觉,还嫌我们超烦,抗干扰能力超强。

当学习的时候,孩子可能要磨蹭半天才开始干活,一会儿要上洗手间、一会儿要去吃东西、一会儿要去喝水,家里稍有点动静,就受到干扰,注意力瞬间就被其他事情吸引。

【提问】

这些都是我们生活中常见的场景,我们是如何应对孩子的这种状态的呢?当孩子沉浸在游戏中不可自拔的时候,我们会强势打断吗?当孩子学习无法专注时,我们会不会因为焦虑而批评、念叨孩子?

【影响】

以上案例可以看出,孩子是有二种不同的状态,如果家长能学会如何引导孩子进入前一种全神贯注的状态,让孩子获益良多;如果我们不会,只能用吼叫、打骂的方式处理,就可能会,导致一连串的负面影响。

在伴着孩子一路成长,我逐渐体会到:理性应对孩子学习上的各种缺点,是家长面临的最大的教养挑战。

【解决】

《学习的格局》中介绍了很多学习方法,其中之一就是介绍了我们如何进入学习的心流区,让我们能帮助孩子找到目标、分解难度、及时反馈,让孩子逐渐感受心流体验,让孩子学习进入一种良性的状态。

【B2】

今天我分享的这个片段,介绍了一种进入心流体验的方法,让家长明白,不是孩子不努力,而是我们的方法不对。当然这并不是唯一进入心流的方法,只是其中一种而已。

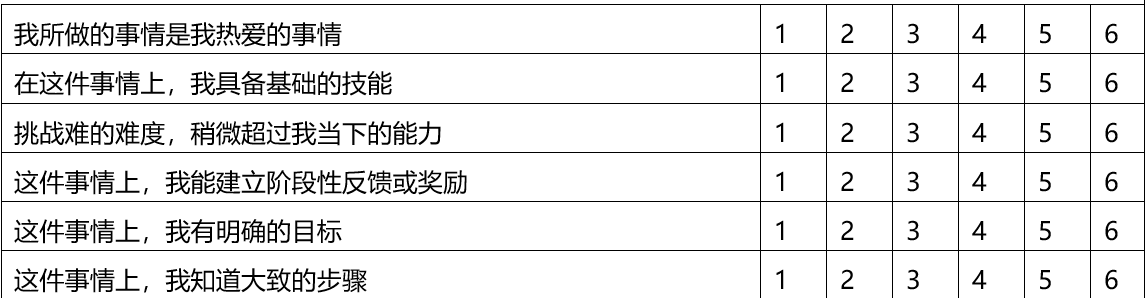

接下来,请大家先找一下,自己最容易进入心流体验的一件事情(心流体验,及能全神贯注完成的一件事情),并按照表格中的提示,对自己评分。

请按照1-6分给自己评分,1分代表完全不符合,6分代表非常符合。

一、自测题

以下6题,请按照1-6分给自己评分,1分代表完全不符合,6分代表非常符合。

【互动询问】这个自测题大家都打了多少分呢?

1-10分的小伙伴请举手;

1-10分 表示你工作或者学习时,倾向于关注事情结果,过程关注度不高,对心流(即进入全神贯注的状态)感觉不明显。

11-30分的小伙伴请举手;

11-30分:表示你工作或者学习时,关注事情结果,也关注过程,对心流(即进入全神贯注的状态)有感觉,但仍需要提升.

30分以上小伙伴请举手;

30分以上:表示你工作或者学习时,非常清晰的知道过程中的环节,偶尔能感觉到心流(即最容易进入全神贯注的状态),经过刻意练习容易进入心流体验.

现在大家都已经知道自己平常是否感受到心流(即进入全神贯注的状态)。下面我们就通过片段拆解来学习,怎么样可以进入心流(即进入全神贯注的状态),现在请大家用2分钟的时间来阅读原文,读完的小伙伴请抬头示意我一下!

学习区心流:为什么优等生怎么学都能学得好?

2018年,美国亚利桑那大学、布朗大学、加利福尼亚大学洛杉矶分校和普林斯顿大学的罗伯特・威尔逊( Robert C. Wilson)及其他三位研究人员发表了一篇论文,叫作《高效学习的85%规则》。受语言学习和乐器学习过程的启迪,研究人员发现:当人开始学习一种新的知识或技能时,如果其中有85%内容是他已经熟悉和掌握的,就能达到最佳训练出错率15%也就是说,当孩子的学习内容中只有15%是全新或未知的,这时的学习是有效的。如果“出错率/难度比”太高,学习者就会觉得太难,而出错率/难度比”太低,又会让人觉得没趣,以上两种情况都会让学习者停止学习。

在孩子的“学习区”问题上来。当我们把学习内容的难度配比调整到15%左右时,核子会感到学习内容既不太难又不太容易,恰好是适合自己能力的区域。此时孩子会感到学得得心应手还会在心里产生出一种学得“爽”的感觉,科学家把这种自我感受称为“心流”。

参照这种模式,如果我们能把孩子引入适合他能力的“学习区”,练习85%的旧内容、学习15%的新内容,他们的勤奋和努力就会呈现最佳效果。如果再加上合适的环境,孩子就很有可能体验到学习所带来的心流感觉,从而做到自动自发地努力学习。因此我们会发现,越是那些学习好的孩子越会爱上学习,学得也越轻松。

我的小儿子有一位经验丰富、非常专业的钢琴老师,她的教学方法给了我很大启发。记得小儿子在学一首奏鸣曲,需要花2个月左右的时间。在这2个月里,这位老师每周为孩子安排的学习内容都有不一样的侧重。比如这周熟悉指法,、下周练习乐句连贯,再下周又有新的任务,而不是让孩子每天重复地把曲子从头弹到尾;她也没有一味地布置新任务,让孩子感觉招架不了。其实,钢琴老师果用的这种练习策略,就是通过在熟添的内容中师入不熟悉的新内容,运用15%的难度配比层层推进,这就让孩子在不知不觉中提高了练琴的兴趣和信心。

让我更为惊讶的是,当孩子学完整首曲子之后,仍然有许多不足的地方,老师却并没有让孩子继续练习下去以求完美。相反,老师会针对孩子的系项,些如左手弹法问题,找到一首新的曲子让孩子练习左手,这就相当于用15%内容来吸引孩子进入下一个“学习区”,用新的尝试来改正的毛病,而不是让孩子陷在已经掌握的“舒适区”里,继续低水平地重练习同一首曲子。我想,孩子至今没有厌烦过练琴、学音乐、可能正确的教学方式有很大的关系。

好,大家看完了,通过阅读片段,大家回答我:

问题一:孩子学习时,容易进入心流体验吗?

学习者回应:不容易 。

问题二:那么,父母希望孩子进入心流体验,但孩子们知道要怎么做吗?

学习者回应:孩子要感兴趣,就会。

拆书家引导:如果是学习呢?

学习者回应:孩子有兴趣,也应该会。

问题三:我们希望孩子进入心流体验,是不是就需要刻意的去设计呢?

学习者回应:是的。

对,小伙伴都很棒,对片段理解很到位。

【What】

2018年,美国亚利桑那大学、布朗大学、加利福尼亚大学洛杉矶分校和普林斯顿大学的罗伯特C威尔逊及其他三位研究人员发表了一篇论文,叫作《高效学习的85%规则》。

研究人员发现:当人开始学习一种新的知识或技能时,如果其中有85%的内容是他已经熟悉和掌握的,就能达到最佳训练出错率15%。也就是说,当孩子的学习内容中只有15%是全新或未知的,这时的学习才是最有效的。会让我们沉浸在当下的新的知识或技能中时,全神贯注、全情投入并享受其中而体验到的一种精神状态,一种“爽”的感觉,科学家把这种感觉叫做“心流”。

【why】

就像我们玩游戏,游戏的设计者也在使用这个15%的难度比,游戏的85%都让你过关,体验到赢的乐趣,让你有继续玩下去的动力,而接下来的15%才是真正有难度,不让所有人都过关的。

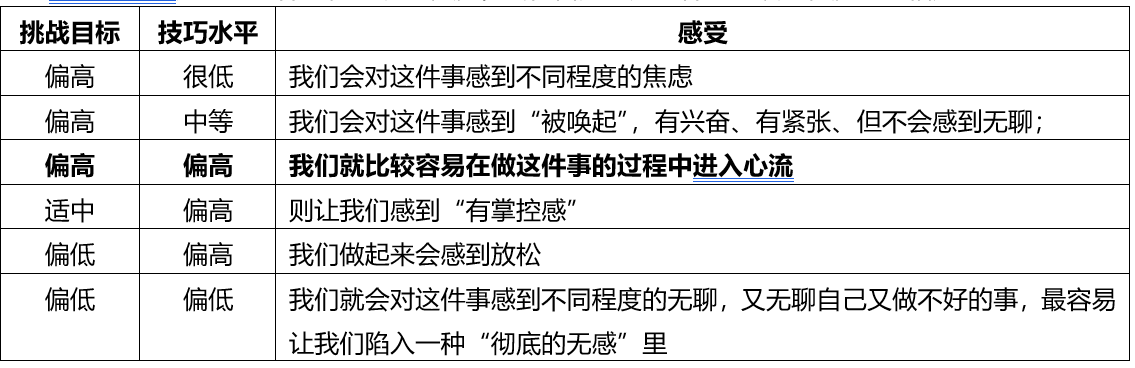

所以心流的产生与一件事情的挑战程度和我们自身对应这件事的技巧程度息息相关:

【how】

那我们要如何培养孩子,才能让他在学习中逐步体验到这种心流呢?我发现在复习的时候或者在孩子最喜欢的科目、特长上,比较容易设计。

一、任务分解:

将大目标分解为知识点,或者任务。这样拆解的好处:1)让孩子/我们清楚知道完成任务的方法和步骤,获得及时反馈,做完一个就少一个。2)每一步完成都会增加自己的掌控感,更加有信心和意愿去继续行动。

二、设计问题/配置题目:

针对于难点提出问题(将有难度的问题个数,控制在15%-20%之间)

三、设计分值:

根据难度赋予分值:例如,学会一个知识点,就加分,一个单元学习内容,总分一百分。

四、设计反馈:

需要注意的是,这里讲到的“反馈”并非是物质奖励。

它可以是一句赞美、一句表扬、一句鼓励、一颗折叠的星星,其重点在于要让我们或者孩子能够因此而感受到成就感以及满足感。

案例一:

例如:我儿子三年级,特别喜欢数学,最近学习年月日,这个单元对孩子来说就有难度。

我们就在复习这个单元时设计了一个表格:

1、 将任务分解成知识点:我发现学习年月日单元中作业中,在24小时与12小时换算、年龄计算、出差天数计算这三个知识点上经常出现错误。这个单元有7个知识点,其他4个掌握的很好。

2、 设计问题/配置题目:我和儿子一起找到了相对应的错题。

3、 设计分值:根据儿子口述,自己感知对题目的掌握程度,我们一起将题目赋予分值。如果难度不合适,难度不在15-20%范围内,我们调整一下题目。

4、 设计反馈:并和儿子一起约定反馈方式是:每天要给他一个赞美,完成一个100分,就给他写一封100字的表扬信加一个冰淇淋。

当儿子最后收集的题目只有85分,他特别着急,让我去另外又找了3个对他来说有一定难度的题目补充进去。我被这个结果惊呆了。

案例二:

最近我在学习领导力的相关知识,需要输出相应课程。

一、任务分解:

目标课程:我将课程分解为:读书整理思维导图——找到核心要素、拆解步骤——写课程大纲的文字稿——做PPT——试讲——写案例,6个步骤,把这6个步骤做为我的小任务。

二、配置题目/设计问题:

做到一半,特别是拆解步骤、写文字稿、试讲的时候,就发现会有知识点不通卡住。我就理思路,找自己有哪个知识点不懂,列举3-5个自己没有弄明白的问题,写到表格中。

三、设计分值:根据自己感知对题目的掌握程度,将题目赋予分值。

四、设计反馈:等所有问题都弄明白,达到100分,就奖励自己刷2小时的电视剧。

我根据问题去找答案的过程中,发现自己会很兴奋,觉得向打怪兽一样,做完一个给自己一个分值,感觉胜利即在眼前,有点摸到了心流边缘的感觉。

【预防异议】

那有人可能会提出疑问:

1、 我找不到难点怎么办?这个就说明这个学习项目不合适练习心流这个技能。

2、 我只是知道自己不会,但提不出问题怎么办?我们能意识到这个问题,就说明我们的确是很用心的在学习。我们可以观察别人的成功案例,和自己的中间有什么区别,并把差异找出来,这个就是我们需要进一步学习的地方。当然这个也只是解决方案之一,我们还有很多的解决方法,等待我们的探索。

【适用边界where】

我们今天所学习的方法,是同时适用于孩子和成人合作的。但是不适用于特别容易、一看就懂的知识,同样不适用于学龄前的小朋友。

【A3促动参与】

【A3:促动学习者现场演练】

我们现在已经学习了进入心流的四个步骤:也就是任务分解、设计问题/配置题目、设计分数、设计反馈。

【给出具体场景】

那么现在我们来给大家提供一个场景,我们应用这种方法来演练一下,来帮助大家掌握。场景是这样的,朋友小杨想将自己写钢笔字的水平更上一层楼,但是天天练习又很难坚持下来,总被自己各种各样的理由打败,那请你用刚刚学习的进入心流的四个步骤,引导小杨学会这个技能。

先给大家几分钟时间,小组内讨论和准备一下。

【角色扮演】折书家给出清晰指令:

然后组内选出一个人扮演我,一个人扮演小杨,通过对话演示一下刚才的场景,一定要应用刚才我们学习的进入心流的四个步骤。

【现场演练】

好,时间差不多了,大家讨论很热烈,我们请易老师这一组来分享。

分享者:我(扮演者易老师)、小杨(扮演者小曾)

小杨:易老师,我想把我的钢笔字写好,你有什么建议吗?

易老师:你平时有练习钢笔字吗?

小杨:有的,平时也有在写。

易老师:你是觉得写字的什么地方有问题呢?

小杨:我写字的结构不是很好,整体看上去不漂亮

易老师:你可以把字分细一点练习,先练习点、再练习横、过几天再练习撇和捺,把每个步骤先练习到,如果你觉得那个笔画比较难一点,你再多练习一下,你还可以给自己设计一个评分表,哪一个笔画练习的差不多就打个勾,给自己一个评判一个打分,最后可以把笔画联起来练习,例如“永”字,这个字可以练习到很多笔画,先一个一个练习,给自己一个小星星,再联起来练习过段时间字是不是就会进步呢?最后再给自己一个奖励。

小杨:好的,我有思路,谢谢!

【反馈】

非常感谢两位小伙伴的精彩扮演,谢谢!在他们的小剧本里应用了今天学习的心流的四个步骤。

A2分步催化1-场景

我们刚刚经历一个情景演练,这个是虚拟的,我们如何在真实的生活中去实践呢?

在分享的最后,给大家布置一个小作业。为了更好的拆为己用,我们说教就是最好的学,教会别人,那我们对这个知识的掌握程度就会越高。请大家在活动结束的一周内,找一个机会与朋友、同事或者孩子分享进入心流的四个步骤。

我们预计在未来什么时间、地点、人物、分享呢,通过微信的方式反馈给我,提前感谢大家,谢谢!

【4天后刘小姐的任务反馈——电话沟通】

刘小姐儿子一年级,正在学习拼音,儿子在拼读过程中经常出错,孩子特别沮丧,很抗拒拼读。

刘小姐根据孩子拼音错误找出容易错的七个拼音字母分别是b、p、d、q、ang、an、r,和儿子商量后,他们将b、p、d、q分别给出20分,n、r、l给出10分,并b、p、d、q字母分别找10个拼读的字,读对一个算2分,ang、an、r字母分别找5个拼读的字,读对一个算2分。超过80分,奖励出去玩半小时。

刘小姐特地将孩子拼读对的拼音按80%的比例分别掺杂在各个拼音字母中,儿子在第一天的拼读100个汉字中获得86分好成绩,特别开心。在连续三天练习后,儿子开始特别期待每天的拼读环节,并且在第三天获得92分的好成绩。刘小姐特别开心说坚持下去孩子拼读问题一定能得到解决。

【结束语】

感谢大家的积极参与,希望今天我们进入心流的四个步骤:也就是任务分解、配置题目、设计分数、设计反馈,能在未来帮助大家在学习中、工作中,找到自己的心理体验,谢谢大家!