开场:

各位小伙伴晚上好!

我是包子,用三个标签介绍我自己。我是一名新手教练、是一名一级拆书家也是一枚终生学习践行者。本次拆页选自《精进:如何成为一个很厉害的人》第三章中的“图层工作法”。希望在座的小伙伴通过本拆页的学习,能够根据认知类型对工作进行分类,通过完成相同认知类型的工作,减少任务切换中的损耗,达到提升工作效率的目标。在跟随我完成本次RIA现场学习后,希望学习者能对工作任务进行拆分、归类,并集中处理同一认知类型的工作。

首先介绍下《精进:如何成为一个很厉害的人》这本书。

F:本书是知乎大V采铜老师2016年写的,同年因为本书他进入亚马逊中国年度新锐作家榜。本书从怎么对待时间,怎么做出选择,怎么学习,怎么磨炼思维,怎么立刻行动,怎么样努力,还有怎么样对待成功,这七个影响人生的关键角度,为我们提供一条自我成长的成功路径。

A:这本书的特别之处在于采铜老师结合了心理学、认知科学等不同学科、不同实践领域的经验和知识,将自己磨练成为一个很厉害的人。

B:在我们的成长路上会遇到各种各样的问题,而这本书就像一本成长字典,在我们迷茫困惑的时候,能帮你拨开迷雾找到自己前进的方向,并优化你努力的方式,让你在成长的道路上越走越远。

拆页原文:选自《精进:如何成为一个厉害的人》第三章

当我们不得不对一个任务进行分段处理时,我们不需要机械地按照任务的一般顺序来切分(“今天上午9点至10点写完文档第一节,明天下午1点至3点写完文档第二节”),而是按照这个任务所涉及的认知复杂度和认知类型来切分。

那么如何理解按认知类型来划分呢?

认知类型指的是我们头脑加工信息的不同方式,比如我们处理语言文字时是一种类型,处理视觉图片时是一种类型,进行数值计算时是一种类型,判断空间和位置时又是一种类型。当不同认知类型进行切换时,人需要重新进行调整,这样任务的转换损耗会比较大。比如在本书的写作中,很多章节是配图的,那么如果按照一般的顺序写作方法,在写到需要用图的地方,我应该把文字停下来,着手画图。但我的做法是,写文字的时候就一路往下写,对于需要插图的地方,只是记下位置标记和特征要点,待一整章写完后,我才返回去加上插图。这样做的效率显然比一会儿写东西一会儿画图更高。

这像用Photoshop来画图。在用Photoshop绘图的过程中,可以把一幅画分成多个图层,每个图层在绘制时是相互独立的,也就是说绘制者在同一个时间只要专注于“某一层”的效果就可以了,而不需要同时顾及太多的其他要素,这样既减少了任务切换的复杂性,也节约了切换成本,而作品最终表现出来的仍旧是多个图层叠加在一起的整体效果。

所以我把这种多线程工作的方法称为“图层工作法”。

比如,一篇议论文的图层可能包括:1. 核心论点以及逻辑架构;2. 用于解释说明的案例和数据;3. 用于直观展示的表格和图片等。那么在写作时,就可以按照不同的图层,依次进行构建。假如一篇文章按呈现次序有A、B、C三个部分,那么我可能不是先把A写好,再写B,再写C,而更可能是把A、B、C的核心论点以及逻辑架构都先写好,然后集中寻找案例素材,并分别填入A、B、C,再用同样的方法插入图片等。打个比方就好理解了,如果我们要做一条鱼的仿真模型,至少有两种方式:第一种是先做鱼头,再做鱼身,最后做鱼尾;第二种是先做鱼的骨架,再做鱼的肉身,再铺上鱼皮,然后你会发现,第二种方式远比第一种更加高效。

集中处理同质性工作

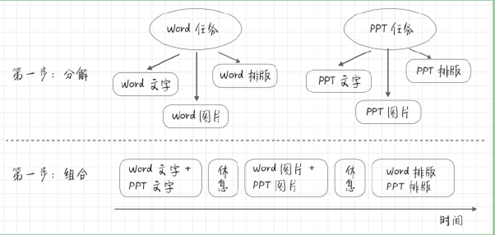

不仅如此,图层工作法还可应用于并行处理多项任务的场景中。比如你现在有两个任务要做,一个是写一个Word文档,另一个是做一个PPT,常规的做法是先把其中一个做完再做另一个,或者其中一个先做一部分再换到另一个。而图层工作法可以这么做,把Word任务分解为Word文字、Word图片、Word排版三部分,把PPT分解为PPT文字、PPT图片、PPT排版三部分。然后将相同认知类型的工作组合在一起,于是你工作的次序就可以如图3-3显示的这样:

图层工作法一个显而易见的好处是可以集中处理同质性的工作,减少不同质工作间的转换损耗。不同“图层”的工作由于性质不同,所以需要的资源是不同的,当你可以依次完成各个图层的工作时,你就可以依次调用不同的对应资源,而不需要在不同的资源间穿插切换,这样你的工作效率就可能更高。同时,它的另一个好处是,提示和方便我们为作品附上更多的图层,以增加作品的层次和厚度。

(what)想必大家接触过关于时间管理的书籍或课程,其中会提到一条重要的原理就是不要进行多线程工作,也就是不要一心多用。因为有团队做过实验,从做这件事情转换到做另一件事情时,大脑需要5-10分钟的适应期。比如,你刚看完一部电影,马上去做会议PPT;画完画就去写文章。

可是在生活中我们会发现有些事情的切换并不需要什么适应期,比如,打完电话后给他人发微信;做完画完表格做流程图。

(why)为什么有些事情切换需要适应期,有些切换却不需要适应期呢?

这其实与所做事的认知类型有关,我们的大脑分为三个区域,原始脑、情绪脑和视觉脑,这三个脑负责处理不同类型的事。如果切换的是同一认知类型的事,就不需要什么适应时间。如果是不同认知类型事情之间的切换,那就需要较长的适应时间了。比如,我每天都有写学习心得的习惯,如果从头写到尾的话,我就会耗费很长的时间,因为我不但要构思框架,还要找相关的论证案例,同时还要找适合的图片,这样穿梭于不同认知类型的事件中,导致我的写作效率下降,写一篇学习心得要花两个多小时的时间。

(how)如果想要减少做事切换的时间,提高工作效率的话,我们可以使用片段中介绍的“图层工作法”:

首先,做好工作计划;其次,根据认知类型对工作进行分解;然后,对同一认知类型的工作进行归类;最后,集中处理同一认知类型的工作。

看了这“图层工作法”后,我调整了我写学习心得的步骤。首先,要明确我要写的主题;其次,构思文章的框架,列出一级标题和二级标题;再次,根据各级标题的观点收集相关的案例;然后,在这之后,找到与案例匹配的图片;最后,进行排版调整。这么调整后,我写学习心得的时间缩短了一半,质量还比之前提高了。

拆书家提问:

刚刚我们学习了图层工作法,现在我们来做一个小演练。

想象一下,我们在坐的小伙伴这个周末去你家做客,你要准备一桌菜招待我们,你会如何用“图层工作法”来做准备呢?请用5分钟的时间在小组内进行讨论。一会儿我会请两位小伙伴来分享下。

学习者案例记录:

宁宁分享:根据这个活动内容分为三类,第一类是邀请人员类;第二类是确定菜品类;第三类是采购类。然后根据这三个大类再细化所要做的事情。