开场:

自我介绍【0.5分钟】

大家好,我是拆书家谷谷,为了后续的拆书交流,我们还是两两一组。

学习者场景法图书介绍【2分钟】

□3-1要求:学习者场景法介绍法中,能够清晰辨别出事件,提问,影响、和解决四个步骤。

事件:冲突事件+场景,应该是学习者生活或工作中很可能会发生的事件,包含背景、冲突、选择、结果。

提问:引发思考、激活过往经历、引起对拆书主题的好奇。不这么做有什么坏处?

影响:做得好会怎样,做得不好会怎样?

解决:既要指向书籍,又要指向片段。

今天我拆的片断来自《好好说话》。

【场景法介绍】

【事件】大家在生活中应该经常见到这样的场景:一个妈妈正在规劝儿子:“你怎么又贪玩了,不好好学习,以后考不上大学怎么办?或者一个妻子正在规劝丈夫:你能不能别喝那么多酒了,你看隔壁小张,就从来滴酒不沾……”

【提问】大家觉得以上场景中的劝说方式怎么样?好不好?结果会怎么样?

学习者回答:不好,不会有什么效果。

【影响】是的,其实这种规劝方式特别普遍,它最大的问题是容易激起对方的逆反心理,不接受也就罢了,还可能会和你对着干,这样一来反而更容易让人着急上火,甚至还会影响你们之间的关系。

【解决】而今天我要给大家拆解的片段——反向激将法,就能绕过对方的逆反心理,引导对方卸下心防,愿意接纳你的意见。(本片段)

而本片段的出处,就是我手上的这本书《好好说话2》,书中总结出一套实操性语言表达“心法”,能帮助大家应对各类难以应付的沟通场景,因此本书又被誉为“说话急救手册。(本书)

【学习目标】

在跟随我完成本次RIA现场学习后,学习者能够按照反向激将法的5个步骤(澄清)来劝说(行为)他人接纳我们的意见(界定)。

3-1要求:原书拆页【R】为why或者what的内容,或原书一个完整的案例。

首先,请大家花半分钟时间进行阅读,

最典型的例子是,小时候父母经常把我们跟“别人家的孩子”比较,有时被贬得一文不值。你的父母可能误以为,既然是亲近的人,说话就可以更严厉更直接,“反正我是为你好”,但是作为小孩,最常见的反应就是“别人家的孩子那么优秀,那你找他去啊!”

因此,在日常生活中使用激将法,往往都是错误的,因为“激将法”从根本上来说是一种惩罚,而惩罚一定会带来极强的挫败感。尤其是亲近的人这样做,我们会感到特别受挫,甚至觉得被背叛。

不是所有人都能在遇到这样的挫败时,仍能毫不退缩地勇往直前。绝大多数普通人,都是被奖励推着走,被惩罚逼着退。所以,想要激励别人,可以多用奖励的办法。

而且进一步说,把惩罚变成奖励,其实是非常简单的事情。你只需要反向使用激将法,也就是通过贬低其他人,抬高目标对象的自尊感。这里有个关键的说法:幸好你不一样。

比如前面提到的要激励小孩做作业,你的说法应该是:有很多不乖的孩子,但是“幸好你不一样”最后还可以加上一问“对不対”等待对方的确认。在这种情况下,实际上不论对方乖不乖,几乎没人会回答“不对”。而只要对方跟你确认,他就是你所说的那么好的人,那就相当于建立起了他在这方面的自尊。接下来,他就有维护这种自尊的动力了。

□3-1要求:【I】拆解引导时,拆书家给出了具体行动建议或具体步骤

□3-1要求:【I】拆解引导时,拆书家举出了案例,并通过概念与匹配例子之间的对比,引出知识点逻辑、步骤和明确边界等;拆书家讲解引导时,拆书家主动给出貌似相近或相反的概念,并辨析了易混淆概念之间的细微差异,从而让学习者更清晰知识点的适用边界。(增补)

我看到小伙伴们已经读完,接下来由我来进行讲解:

【Why&不这么做的坏处】

很多人在规劝别人的时候,最常用的方式就是说教,还有就是所谓的“激将法”。说教大家都懂,这个激将法是指找一个比较对象,然后通过抬高对手来刺激劝说对象,以激发他的愧疚感或者好胜心,达到劝说的目的。

可是无论是说教还是激将法,偶尔为之可以,用多了以后听者就容易产生逆反心理,会感到自己不被对方喜欢和接纳,甚至还会产生“破罐子破摔”的想法。而今天这个拆页介绍的反向激将法,则是和激将法反其道而行之,它能更好地激励劝说对象,使对方更容易接纳我们的意见。

【What】

为了帮助大家更好地理解什么是“反向激将法”,我用几个例子来说明一下:

【反例1】:

拆书家:假设我想劝说另一半锻炼身体,我这么说:“其实你不锻炼也没关系,大不了退休以后一身毛病,好吃的都不能吃,好玩的地方都去不成……”这是反向激将法吗?

学习者:不是。

拆书家:对,不是,因为没有比较对象(关键点1),这只能算是普通的激将法。

【反例2】:

拆书家:还是刚才劝说的例子,我如果这么说:“你看隔壁老李身体多好啊,上个月还去跑了半马,我看你在运动方面啊就是不如他……”这是反向激将法吗?

学习者:不是。

拆书家:对,也不是。因为虽然有了比较对象,但是没有贬低他人(关键点2),而是对他人进行了夸赞,这仍然属于普通激将法。

【反例3】:

拆书家:那如果我现在这么说:“你听说了吗?隔壁老李年纪轻轻就得了腰椎病,都不会走路了,请了一个星期的假,天天做理疗。据医生说就是久坐,不锻炼造成的,你可不会学他那样吧?”这是反向激将法吗?

学习者:也不是。

拆书家:对,看起来虽然有了比较对象老李,也有贬低他人的意思,但是还少了第三个关键点,认可称赞目标对象(关键点3),所以这依然不算是反向激将法,还属于普通激将法。

【正例】:

下面我们再来做一次劝说,我这么说:“我听说隔壁老李得了腰椎病,可严重了,站都站不起来,请了一周的假,天天做理疗呢。据医生说就是平时久坐,又不锻炼造成的,老李还特别固执,他老婆说早让他去锻炼不听。幸好你和他不一样,虽然也是坐办公室,但是对运动还是挺感兴趣的,我记得你前段时间还办了一张健身卡来着,所以你应该会去运动的,对吧?”请问这是反向激将法吗?

学习者:是。

拆书家:这段劝说首先有一个明确的比较对象老李,然后对老李进行了贬低(不运动得了腰椎病很痛苦,还固执不听劝),再有对劝说的目标人物认可称赞(对运动感兴趣,办了健身卡),所以这才是反向激将法。

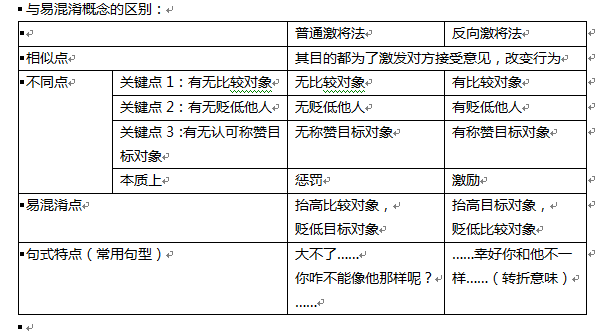

【概念讲解及适用边界】:通过以上案例,我们知道反向激将法是:1、有一个确定的比较对象;2、对比较对象进行了贬低;3、认可称赞劝说的目标对象。区分反向激将与普通激将的关键点在于看其本质上是奖励还是惩罚,易混淆点在于普通激将法是抬高比较对象,贬低目标对象,而反向激将法则是贬低比较对象,抬高目标对象。

【how】那么反向激将法具体怎么做呢?结合原文片段的上下文,我给出以下5步骤:

1、确定劝说内容以及合适的比较对象(沟通准备);

2、贬低比较对象没有做到的/做得不好的方面(沟通过程);

3、用“幸好你不一样“句式引 入目标对象(沟通过程);

4、认可称赞目标对象做到/做得好的方面(与说服内容相关,沟通过程);

5、用对吗问句与对方确认行动(沟通过程)。

举个例子:

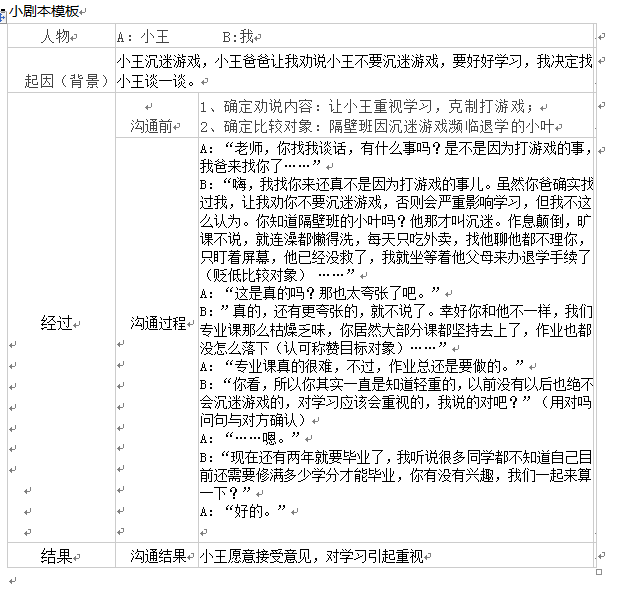

比如前几天,一个家长拜托我劝说他考试挂科的孩子小王不要打游戏,好好学习。经过前期了解,我得知小王很叛逆,人也有些傲娇。于是就打算换一种方式和他沟通。

首先,我确定了本次沟通的目标和沟通方法——目标是主要和他拉进关系,让他卸下防备,愿意坐下来认真听我把话说完。沟通方法上我打算以鼓励为主,并且打算拿隔壁班上另一位面临退学的学生小叶做比较。(沟通前确定劝说内容和合适的比较对象)

等他来了以后,在简单的寒暄后,我这样对他说:

”虽然你爸觉得你沉迷游戏,并且严重影响学习,但我不这么认为。你知道隔壁班的小叶吗?他那才叫沉迷。昼夜颠倒,几乎都不去上课,我去寝室找他,他都忙着打游戏不理你,我就坐等着他父母来办退学手续了(贬低比较对象)。 ……“

”幸好你和他不一样,我们专业课那么枯燥乏味,你居然大部分课都坚持去上了,作业也都补得很及时(认可称赞目标对象)……”

“所以你其实一直是知道轻重,以前没有以后也绝不会沉迷游戏的,对学习应该会重视的,对吧?”(用问句与对方确认行动)

小王本来还挺戒备的,听我这么说,本能地点点头,整个人也慢慢放松了下来,后面我就和他介绍了毕业学分的相关情况,小王听得很认真,还问了我好几个问题。

现在回想起来,我当时就应用了反向激将法。

【适用边界】:当我们想劝说身边的人做一件事情或者改变一个不良行为的时候,都可以尝试使用反向激将法,但是如果你劝说的内容本身就是对方非常反感的,那么反向激将法也要视情况谨慎使用,以免被对方看穿意图,效果也会大打折扣。

【异议预防】:

这时候可能有人会说,这个反向激将法真有这么神奇吗?我才不信它有立竿见影的效果呢! 其实说服别人,确实不一定就靠几句话就能达到效果,尤其是克服一些不良的行为习惯。但是我们的目的主要还是为了在沟通中让对方能够先卸下防备,慢慢接纳我们的意见,这其实已经撬动了改变行为的第一步,有了接纳,才会有改变的可能。

这时候可能又有人会说,步骤里用贬低别人的方式来激励别人,这样说好像不太好吧,其实我们拆解的步骤是建立在片段拆页的基础上,原文确实用了“贬低”一词,另外,如何来“贬低”比较对象也是自己来把握的,你可以避免使用一些具有鲜明的评价意味的词语,而是描述客观具体的行为,同样也能起到“贬低”他人,抬高劝说对象的效果。

最后是A2环节,为了帮助大家更好地应用“反向激将法”,请大家编一段小故事,这个小故事是你未来很可能会发生的一个场景,请你设计出人物,情节变化,包括(起因,经过,结果)和当时双方的对话,动作等。其中部分对话要使用“反向激将法”。请把摘要写在一张纸上。时间是5分钟。五分钟后,请一位伙伴站起来讲讲他的剧本。

我准备了示范案例的小剧本供大家参考,同时也给大家准备表格,你只需要参照填写就可以。

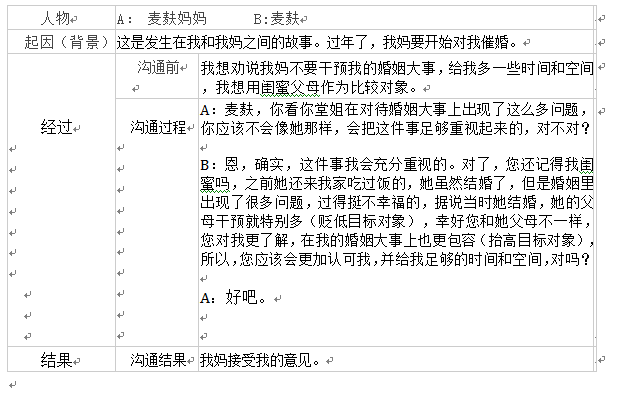

学习者麦麸分享的剧本小故事: