开场:

大家好,我是姝汐,三个标签介绍自己,一个忙碌的陪读母亲、一个拖延症患者,一个喜欢学习的人,接下来我就与大家共度一段学习时光。首先我们把现场分为五个小组,每相邻三位是一组。

今天给大家带来的书是《沟通的艺术》。

F:这本书是美国权威沟通教材,在美国畅销40年。全书通过“看入人里”、“看出人外”和“看人之间”三部分,系统的阐述了在沟通中的自我觉知,倾听和沟通关系的重要性,。

A:我们经常形容好的表演是“教科书般的表演”,《沟通的艺术》就是教科书。但与同类书相比,本书插入了大量的生活案例,同时结合电影、电视剧、真人秀的素材进行分析,理论严谨又不乏趣味性。

B1:这本书可以通过帮助你察觉沟通者的内心,看出沟通以外的信息,也关注人与人之间的关系演变,帮助我们成为沟通达人。

B2:《沟通的艺术》关于同理心也做了重要的论述,这一次我们就来学习如何通过应用同理心,更好地理解他人或化解沟通中的分歧,来赢得良好的人际关系。

学习目标1:

在跟随我完成片段一的RIA现场学习后,学习者能够运用同理心“三三”法更好地实现同理心的三个面向,从而更好地理解他人,提升沟通效果。

请先看片段一。

片段来自《沟通的艺术》

主题:同理心

同理心( empathy)是指从另一个人的角度来体验世界,重新创造个人观点的能力。也许我们不可能完全体会到另一个人的知觉,但若付出足够的努力,我们的确可以更了解世界对他的意义。

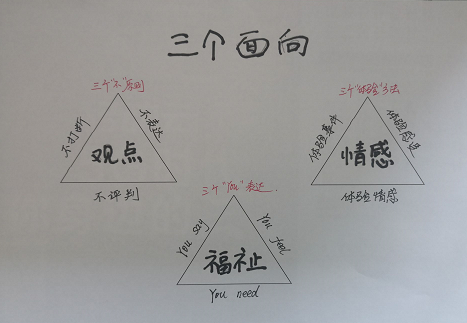

当我们在使用同理心这个词的时候,它包含三个面向:第一,同理心包含获得观点( perspective)——一种采用另一个人观点的尝试,这需要中止你的论断,将自己的意见放在一边,同时试着去了解对方。第二,是同理心的情感( emotional)面向,使我们更贴近地去体验别人的感受,去感受他们的恐惧、喜乐伤心等感觉。同理心的第三个面向是真诚地关心( concern)对方的福祉,不光是和对方有一样的想法和感受,而是更进一步,真实地关心他们的福祉。

(what)同理心( empathy)是指从另一个人的角度来体验世界,重新创造个人观点的能力,也是我们常说的“将心比心”“换位思考”“推己及人”等等。

(why)(一般做法)在人际沟通当中我们有很多时候忽视了同理心,比如你的朋友向你倾诉苦恼,你却觉得为这点小事儿苦恼,太矫情了。(坏处)沟通中没能好好应用或者没有体现出同理心,轻则可能会让对方在心中嘀咕“站着说话不腰疼”;重则,就可能会恶化了人际关系。(好处)运用同理心可以使你了解他们想法背后的原因,体验他人的感受,更加理解他人,从而达到更好的沟通。

(反例)举个例子吧,有一次我和一位同事一起去外地参加一个培训活动,天天待在一起,关系迅速升温,很有发展成闺蜜的潜质。有一次她聊了很久她的家庭,主要是抱怨来给她带孩子的婆婆各种让她郁闷的行为。当时的我认为她不对:“老人给你带孩子不是义务,你不能太挑剔了。”于是我说了很多道理和好为人师地教了她一些处事方法。结果,渐渐的她就不说话了。后来回来了,我两也没能成闺蜜,连比较深入的聊天都没再有过。这件事情,正是我同理心缺乏带给我的教训。那么应该怎么运用同理心呢?

(how)(细化原文行动建议的步骤)我从原文给出的同理心三个面向细化出运用同理心的“三三”法,也就是分别用三个原则或方法实现同理心的三个面向:

第一,三个“不”原则面向观点。三个“不”原则就是“不打断-不表达-不评判”。

“不打断”表示我们要耐心倾听,让对方尽情倾诉;

“不表达”意思是我们可以先关上嘴,不要急于表达自己的想法,很多时候,我们不是没有同理心,而是夹杂了太多自己意见、想法;

“不评判”就是不要用自己观点去评价对方的对错,理解第一。

第二,三个“体验”方法面向情感。三个“体验”方法主要是换位思考。

一尝试站在对方的角度体验整个事件,如果这样的事情发生在自己身上会怎样;

二尝试站在对方的角度体验他的感受,遇到了这样的事我的感受怎么样;

三尝试站在对方角度体验他的情感,当我有这样的感受时,我的情感怎样;

第三,三个“you”表达面向福祉。当我们了解了对方的想法和感受,我们还要真实地关心对方的福祉,就是我们能够了解他们需要什么,给予他们真正的出于他们利益或需要的关心。尝试一下三个“you”的表达方式:“you say—you feel—you need”

You say(你说): 扼要复述听到对方表达出的事实,表明我们明白了他们的观点;

You feel(你感到): 表达我了解了你的感受是什么(匹配情绪),最好加上如果换做是我,我也会感到(匹配情绪)。

You need(你需要): 表达自己懂得对方需要什么,表示理解,视情况提提建议也行。

这样对方应该能感受到了你的关注和尊重,沟通一定很顺畅。

(正例)回到上面我的那个例子,我可以这样运用“三三”法:

第一,三个“不”原则。

“不打断-不表达-不评判”,首先我不应该主观表达她是错误的思想,应该不带偏见的倾听,获取她的观点;

第二,三个“体验”方法。

想象一下自己处在她那种境地,新手妈妈手忙脚乱,还要面对人际关系难题;想象一下自己在这种情况下,一定很紧张、烦心、疲惫;想象一下自己紧张、烦心、疲惫的情况下也会感到焦虑和愤怒。

第三,三个“you”表达。

出于对她的关心和理解我觉得她主要是需要放松,焦虑的情况下事情会更糟糕。

我会这样表达我的关心:(You say)你说你生完孩子后面临了不少的难题,家里有了孩子,还有了婆婆,生活中各个方面的冲突陡然增多。(You feel)你觉得和婆婆的相处有很多问题,你感到很烦心、疲惫。如果换做是我,我也会感到很烦恼,本来带孩子就累,还要考虑这么多的人际关系问题。(You need)我觉得你是太累了,需要休息一下,也需要一点个人空间喘口气。

(适用边界)同理心“三三”法主要适用于对方话题为主,情形比较单纯,不涉及到彼此之间的利益冲突,主要是理解对方。而且我细化的三个“不”原则、三个“体验”方法、三个“you”表达不一定每次都必须严格执行,当你成为了自然而然的行为了,就不用如此刻意练习了。

(预防异议)有人会说同理心是不是就是同情心,不是,同情心是你对对方的感受,比如你觉得门外的乞丐很可怜。同理心是你站在对方的角度的感受,比如门外乞丐的感受有可能是烦恼、愤怒,为什么我不能进来吹空调。

【A1】(激活经验)

拆书家提问设计:现在请大家回想下,最近有没有家人,朋友或者同事因为生活或者工作中的一些问题来找你寻求一些建议时,没能很好的用同理心换位思考,敷衍对方或一腔热情的给了现在回想起来不是很恰当的建议呢?具体情形是怎样的?

我们思考一下,请小伙伴来分享。

学习者案例记录:

Esther:我的女儿才刚刚参加工作,我们把什么都帮她安排好了。我很关心她,每天会问她吃什么之类的,也希望她自己做饭吃,健康一些。后来我发现她对我的一些关心总是很不耐烦,还感到有压力。我觉得不能理解,什么都帮你做好了,怎么还有压力?

【A2】(催化应用)

拆书家提问设计:针对前面的分享,如何应用今天学习的关于同理心应用的 “三三”法,使沟通能有更好的效果呢?请在小组里讨论并且分享,时间2分钟。

请一个小伙伴来分享一下。

学习者案例记录:

Esther:我再跟我女儿沟通,如果她说很累,至少我不打断她的表达,然后去感觉她的感受,今天会不会很累。换成是我,也会在刚刚入职场感到很累。很累的情况下就会不愿意做饭和听唠叨。我会跟她说今天是不是很累,很累的情况下不做饭也没关系。要不要写点工作日记或者做点其他的缓解一下自己的压力。

拆书家回应:从你的发言中我看到了再次沟通你会首先倾听,做到不打断不表达不评判,也会从你女儿的角度出发去体验她的经历、感受和情绪,并且给了一些有益于她的中肯的建议。非常感谢你!你们的沟通一定会更加顺畅的。

过渡语:通过片段一的学习,我们可以初步体会到同理心的应用对人际沟通的价值。但拆页一的方法相对简单,前面已经说到,更适用于处理不涉及本人利益的理解他人或单向沟通。但是沟通是复杂的,如何提升同理心,去处理更为复杂的沟通中的分歧,能更好的表达立场、解决问题,请看片段二。

学习目标2:

在跟随我完成片段二的RIA现场学习后,能够应用“枕头法”多角度思考,增强认知复杂度,探索新的思考模式,改善沟通效果。

请看片段二。

片段来自《沟通的艺术》

主题:枕头法

作家保罗,雷斯(Paul Reps)提出一种方法,当你发觉对方的立场乏可陈时,它可以帮助你增强同理心。

枕头法(pillow method)是由一群日本小学生发展出来的,因为问题就象枕头一样,有四个边和一个中心,故得其名。如同本章接下来 的内容所示,从每一个不同的观点看议题几乎总能得到有价值的见解,同时也能增强认知复杂度。

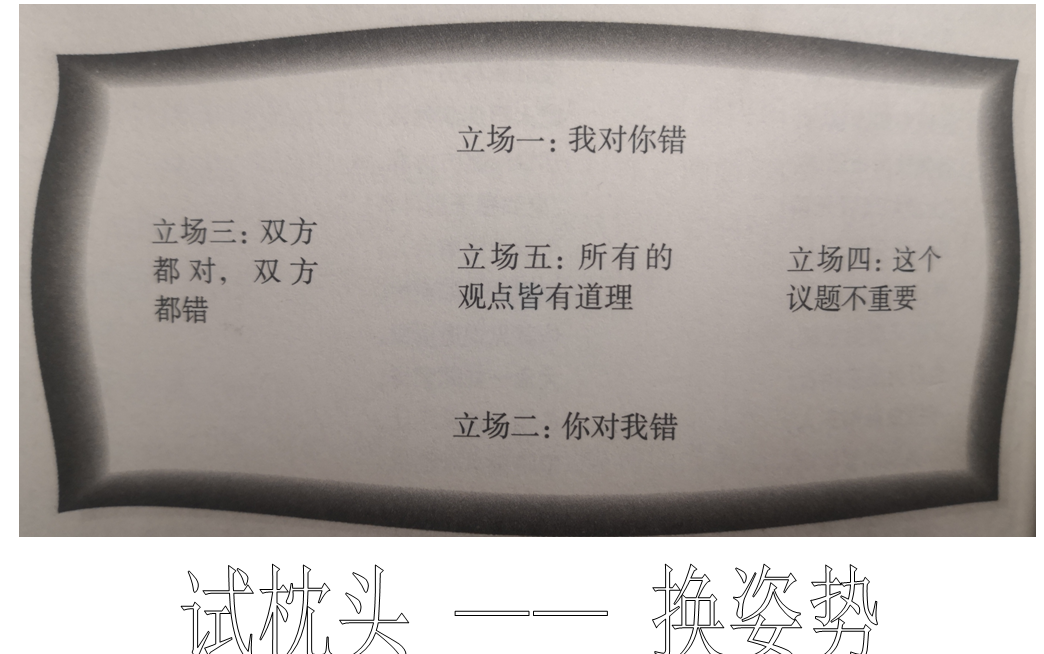

立场一:我对你错

当我们在看一个议题时,这是我们通常会采用的观点。我们的第一反应往往是从我们的立场出发,看到我们的对以及别人的错,此时对方的立场恰好和我们相反。这一个立场毋庸赘述。

立场二:你对我错

这时你转换视角,尽最大的可能来解释他人的观点如何与你不同。除了认出对方立场的优点之外,这也是故意唱反调挑出自己立场的毛病的方法。虽然你转换视角可能只是练习,如果你选择回到立场一,立即就可以撤退,但是,要承认自己的缺点并支持对方的立场,仍然需要训练和相当程度的勇气。根据大部分人的经验,转换视角可以让我们看出别人观点中的优点。

当然,我们很难说对方的立场一定是“正确的",如犯罪行为、欺骗、背信弃义等。即使不赞同,你还是能够理解有些人诉诸暴力、说谎和欺骗的原因。无论细节如何,立场二的目的是找到方法,以理解他人为什么用你原先无法苟同的方式行事。

立场三:双方都对,双方都错

从这个立场,你承认了彼此的长处和弱点。如果你在立场二里表现得不错,就会很清楚双方既有优点也有缺点。用更公平的方式看待此事能让你比较不会吹毛求疵,也比较能了解对方的观点。立场三可以帮助你找到双方共同的立足点,能够让你看出:这个议题并非像起初所见,是一个全对或者全错的事件。

立场四:这个议题不重要

这个观点将帮助你了解到,这个议题并非如同你想象的重要。虽然起初很难将某些议题看做无关痛痒,但是大部分的事情思考一下后,就会发现它不像我们原先认为的那么重要了。当你了解你不会让这个议题盖过两人关系中其他重要的部分时,这个议题的重要性也会淡化。我们很容易为了争辩一个议题而越陷越深,以致忘了在其他方面两人的观念是非常接近的。

立场五:四个立场都有真理

在了解了这四个立场后,最后一步就是认识到每一个立场都有些优点,虽然逻辑上不能存在一个既对又错、既重要又不重要的立场。你自己的经验将显示:你探索过的立场都有些真理。

在你从五个立场看过这个议题后,你也许已经发现了新的思考模式,这些思考方式也许未必能够改变你的想法,甚至不能解决手边的问题,但它们可以增加你对别人立场的容忍度,并因此改善沟通的气氛。

(what)枕头法(pillow method)是由一群日本小学生发展出来的,因为问题就象枕头一样,有四个边和一个中心,故得其名。“枕头法”是利用同理心原则,通过增强同理心处理一些更为复杂和严重,特别是意见或观点有分歧的议题。(why)(一般做法)很多时候,当我们和别人沟通中出现意见分歧时,都会倾向于自己是对的别人是错的。(坏处)往往看不到自己的问题和对方的合理之处,因此陷入到对错的争辩之中,忽略了双方还有很多一致的观点或利益,甚至一意孤行导致事情或者沟通失败。(好处)“枕头法”用五种观点看待同一问题,尝试进行换位思考,跳脱个人思维局限性,让事情考虑的更加全面,也尊重了对方的立场。

(反例)前不久,我们学校进行了职称评定。大家知道,职称评定对于老师来说是非常重要的事儿。有一位数学老师,已经连续两年参加了职称评定,但是每年都没成功,今年又没成功,因为她的成绩太少,职称评定分数最低。她意见很大,找了校长说学校故意打压她,校长答复是:“没办法,你的分数低,你要在工作上多下点功夫才行。”校长希望她能明白问题在她自己身上。结果,沟通失败,这个老师一怒之下告到了教育局要求评职称。校方当然认为这位老师无理取闹。

(how)(细化原文行动建议的步骤)像这样意见发生了严重分歧的时候应该怎么办?根据原文的枕头法,我们可以尝试用两个步骤实施枕头法:

第一步:试枕头。

既然试枕头,就得把枕头的四个角和一个中心都试试,也就是把枕头法中的五个立场都站一站。这五个立场分别是(1)我对你错;(2)你对我错;(3)双方都对,双方都错;(4)这个议题不重要;(5)四个立场都有真理。

立场一我们不用多说,这基本是我们遇到分歧时的第一反应。

立场二,有时会比较难,很难说对方的立场一定是“正确的”,其实目的是为了找到方法,理解他人为什么用你原先无法苟同的方式行事。或者可以找到部分的内容是对的、你可以接受的,这也是一种收获;只要能找到一些可以接受的观点,那就很容易走到立场 三,发现这件事并非谁全对或者全错,这样就留出了空间大家商议怎样留同存异;

立场四,有时你可能觉得这个事如果不按你的想法做,天就塌了,其实这是放大了后果的灾难性,能放下执念时,反过来会更容易看到对方立场中的优点或者是可能性;

立场五,能帮你从前四个立场中,提取出更多更好的方案,结合成新的思考模式或者方案。

第二步:换姿势

在从五个立场看过这个议题后,你也许已经发现了新的思考模式,或许你们的分歧变小了,或许他们依然还在,或许问题的解决办法出来了,或许问题还是无解。但是你的思考模式一定会有所变化,你会思考得更全面,你对别人立场的容忍度会增加,或许就会改变你沟通的方式、沟通氛围,找到解决问题的新方法。我把这个过程叫做换姿势,试过枕头后就换一个更合适的姿势吧!

(正例)在我上面说的那个例子里,后来,教育局要求我们做好这位老师的工作,我就用枕头法重新思考了这件事情。

首先试枕头。

立场一:我对你错。这是肯定的,因为学校的制度不能因人而异,成绩优秀的老师优先晋级才能鼓励大家都积极工作。

立场二:你对我错。我仔细思考和了解了一下这位老师的情况和想法,她的年龄偏大了,同龄人都晋级了,而她没有,确实有点压力。她的母亲已经住院三年,她的精力没法完全到工作上来。现有的职称评定制度偏向于赛课、教研型教师,而普普通通的扎实型老师拿成绩机会少。

立场三:双方都对,双方都错。不得不承认,学校择优的制度要坚持,像她这样的老师随着年龄的增长拿各种奖项的机会也会更低,评职称希望的确更渺茫。

立场四:这个议题不重要。职称这个事情,可以非常在意也可以毫不在意。如果不想付出太大的代价,其实没有职称也不会有太大的影响。我们也不必一定要求每个老师优秀,普通才是常态的存在。

立场五:四个立场都有真理。站在第五个立场时,我已经不会去责怪她自己工作不努力还告状了。虽然我还是不能让她成功评定职称,但是我已经开始理解她的难处,并思考学校职称评定制度怎样修改更公平。

接下来,换姿势。

思考模式改变后,我的处理方式也有了变化。后来,我找这位老师长谈了一次,我没有一味地要求她努力。而是耐心地倾听了她的委屈,表示了对她处境的理解,也解释了学校这么做的原因。最后和她一起对照评职称制度想办法哪些地方可以多拿分,也征求了她对制度修改的意见。这次谈话后,这位老师没有再去告状。

(适用边界)“枕头法”更适用于双向沟通中的分歧,双方观点往往没有绝对的对错,只是因为各自的角度不同而已。如果对方的想法中有着原则性的错误,那就善意的直接指出吧。

(预防异议)有人会觉得就算经过了多角度思考,还是没办法达成一致。其实枕头法的目的是理解别人的立场,而不是一定要接受别人的观点。求同存异后,就算还有很大分歧,对方也会认为你是一个相对理性的人,至少可以思考不同的意见,也是对别人的一种尊重,促进沟通氛围。

【A3】(促动参与)

拆书家提问设计:我们刚学习了用“枕头法”处理一些沟通中分歧。我们现在一起做一个演练,实践一下刚才学到的方法。也许不能马上就把这个方法用的游刃有余,但是可以初步感受一下这种思考方式的好处。

请大家认真听一下要演练的场景:

Lucy和Jack是一对年轻夫妻,今年年终奖发了一笔不小的数字,加起来有二十万。Jack说最近股市不错,放到股市里搏一搏,单车变摩托。Lucy强烈反对,股市风险太大,要存起来以后买房子。

我们三人一组,分别扮演夫妻二人,另外一个作为夫妻双方的朋友,分三个步骤演练:

1、夫妻二人各自站在自己的立场,各执一词,争执不下,这一轮中朋友角色的扮演者不参与,只负责观察。

2、夫妻二人,找朋友理论想让朋友帮忙说服对方。这时朋友用“枕头法”引导双方进行换位思考,共同探讨下各种可能性。(试枕头)

3、说说换位思考后的感受,争取商议一个双方都可以接受的方案。(换姿势)

请小伙伴演练一下。

学习者案例记录:

夫:现在股票非常不错,要把二十万投进去,明年就可以换一个超大房子。

妻:不行,股市有风险,等下什么都没有了。要存起来买房。

夫:我们问问Bob。

妻:Bob你看我们能把全部钱都投进股市吗?

Bob:我们用枕头法来分析一下。立场一,Lucy想存钱买房,这是对的。

立场二,Jack想投资股票,赚大钱买大房子,也有道理。立场三,投资有风险,存钱太保守,两个人都有道理,也都有不对的地方。立场四,其实我们也可以放一放,看一段时间再说,多点时间考虑。立场五,四个立场都有道理。现在,你们想想,能怎么办?

夫:要不我们把钱分成两部分,一部分投资股票,一部分储蓄,这样降低了风险。

妻:可以啊!

拆书家回应:刚才的小伙伴们表演得非常好,掌声送给他们。

【A2】(催化应用)

拆书家提问设计:

(分步一)刚才我们是拿模拟的情境做演练,现在我们结合自己的工作生活来看看怎么结合应用。回想一下,有没有以下场景?工作中与同事、上司或者下属意见发生分歧,和老公或者亲友因为放假安排意见不合,或者和孩子的寒假计划意见不一致,因此发生不开心的沟通?

思考一下,我想请两位小伙伴谈一下。

学习者案例记录:

学习者一:我和我妈妈有个矛盾,就是她老催我结婚,我觉得没有找到合适的人不结婚也没关系,她就觉得不结婚没孩子老了以后会孤独。

学习者二:我和我老公教育孩子理念永远不一样,他只要孩子学习好,其他都不重要,反对我让孩子参加各项活动。而我就觉得身体健康,品质优良比学习重要的多。我们吵过无数次。

(分步二)请大家把刚才的事例,运用枕头法实施的两个步骤,重新思考一遍,给大家几分钟的时间写下来,然后请小伙伴分享。

学习者案例记录:

学习者一:

首先立场一我对你错,我认为小朋友身心健康比学习更重要,立场二你对我错,我老公认为学习更重要,小朋友的身心健康随着年龄的增长会自然而然的越来越好。立场三,双方都是为了孩子好的,都有道理。,也都有缺陷。立场四,为了这个吵架划不来。立场五,四个立场都有真理。

换个姿式呢,其实我能理解我老公的想法,但是我还是觉得身心更重要。不过,我们可以一边调孩子的心态,一边抓孩子的学习。暂时就这么做。

学习者二:

首先试枕头。立场一,我的观点是不结婚比跟一个不合适的人结婚要强。立场二,我们的观点是找一个结婚或者领养一个孩子,老了有所依靠。立场三,双方都对也都错。不为了结婚而结婚是为了当下的自由,结婚是为了未来的保障。立场四,我和老妈出发点是一样的,都是为了我状态更好,争吵无意义,还伤害情绪。立场五,四个立场都有道理。

换姿势,走过了四个立场后我觉得其实可以去享受老妈的关心,下次我首先要认同我妈的观点,还要表现出收到了我妈的关心,使我们有一个更好的氛围,然后再去阐述我的观点。

拆书家回应:其实从上面的两个案例可以看出,经过枕头法的思考以后,我们发现分歧虽然存在,但是我们的目标其实是一致的,我们可以从分歧中找到相同的地方,从而发现新的思考模式。枕头法的目的不是一定要接受他人的观点,而是能从多角度思考,发现新的思考模式。

结语:今天我们了解了同理心在人际关系中的应用,学习了同理心运用“三三”法,以及处理分歧的枕头法,换位思考是核心。同理心是一种能力,同理心是一笔财富,希望在坐的各位都能更好的拥有它,大家一定能成为沟通达人!将心比心,沟通更顺心!