开场:

【总学习目标】

在跟随我完成本次RIA现场学习以后,现场有学习者可以使用(行为)“减少说服面积”和“呼唤同理心”的技巧(澄清),在与他人观点相悖时进行说服(界定)。

大家好,我是刘军。欢迎各位和我一起共赴今天的拆书之路。

【场景法介绍图书】

【场景】

2018年在连续好几起凶狠残暴的人口拐卖案例曝光后,民愤空前高涨,社交平台上一片叫杀之声,认为“贩卖儿童必须判死刑”。但有专家学者提出反对意见:因为如果贩卖儿童不需要判处死刑,那么人贩子考虑到被抓的风险,为了尽量不被重判,通常会好好照顾被拐卖儿童,不到万不得已绝不伤害被拐卖儿童。而一旦法律规定为“只要贩卖人口事实成立,就判处死刑”,或许有机会劝退一批人贩子,但最终铤而走险的那一批人,就从此失去了保护被拐卖儿童的动机,因为横竖都是死。结果可想而知,持此类意见专家,几乎无不被骂个半死。因为群情激愤的网友们一下子就觉得,“你们这些人,居然还帮人贩子求情?”

【提问】各位可以想想看,面对这样的专家意见,如果是网友,你会有怎样的反应?如果你是法律专家,又会如何在这种逆风局面中阐述自己的观点,让群众们更容易接受呢?

【影响】生活中,大家都听过“良药苦口,忠言逆耳”的俗语,并且很多人深信不疑,以至于我们需要说服、规劝别人的时候,往往坚信,只要自己的道理是正确的,哪怕话说得不好听,对方也必须接受。结果大部分情况下,并没有获得认同。

【解决】那我们该如何表达,才能让自己的观点更有说服力呢?今天我给大家带来的《深度说服:超级辩手的四堂思辨表达课》就是一本可以帮助大家提升对观点的思考和表达能力的好书。书中内容案例丰富、通俗易懂、非常实用。下面就让我们一起学习用“减少说服面积”和“呼唤同理心”的技巧,在与他人意见相悖时进行说服。

再开始阅读第一个拆页前,请大家拿出表格,我们来做个小测试:

看看自己是不是擅长逆风说服?

请阅读这份表格中的4条描述,按照1-5分的标准给自己打分,1分表示很不符合自己实际情况,5分表示非常符合。测试时请不要犹豫,看懂题意后马上做答并计分。

我在说服别人时,会承认自己的有难以接受之处。 1 2 3 4 5

我不要求自己在说服别人时做到面面俱到。 1 2 3 4 5

在开始说服前,我会寻找和被说服者的相似身份、经验或感受。 1 2 3 4 5

我相信引发听者共鸣是成功说服听者的关键要素。 1 2 3 4 5

【介绍测验结果】

17-20分:你的逆风说服能力比较强。

10-17分:和大多数人一样,你的逆风说服能力和多数人差别不大。

1-9分:你在逆风说服能力上有待提升,今天的内容可能会对你很有帮助。

拆页一:减少说服面积

春秋战国时期,赵国由太后执政,秦国大举进攻赵国,赵国不敌,只好找齐国求救。齐国却开出条件,以赵太后年幼的儿子来当人质,才派救兵。赵太后当然不肯,毕竟那是自己的孩子,怎敢放去他国作人质。大臣们都进谏说应以国事为重,结果都惹得赵太后愤怒不已。此时,有个名为触龙的大臣,另辟蹊径,没从国家大事大于个人亲情的角度入手,而是先承认血浓于水,父母疼爱孩子乃是天经地义,亲手把自己的孩子送去当人质的确强人所难。

紧接着,触龙顺水推舟,指出既然爱孩子就要从长远的角度考虑,而身为诸侯子孙敢于只身前往他国,为本国牺牲,必定能赢得威望,为他日称王打下基石——这才是为他的长远打算。果然,赵太后逐渐被其说服。

触龙的做法,其实就是破除了“让孩子当人质等于不爱孩子”的刻板印象,极大地缩小了自己需要说服的面积和范围,降低了自己的论证门槛。因为赵太后不想送孩子去当人质的根本原因,就是因为她认为这不是爱孩子的表现,而要说服一个母亲不爱自己的孩子,那近乎不可能。而触龙一旦破除了这刻板印象,便无需说服其放弃对孩子的爱,只需找到另一个让太后心安理得的理由送他出国便是。其他大臣总以国家高于个人来否定赵太后的爱子之心,看似在理,实际徒增自己的说服难度。

【学习目标】在跟随我完成本次RIA现场学习以后,现场有学习者可以使用(行为)“减少说服面积”的技巧(澄清),在逆风局面进行说服(界定)。

I:

好的,我看到大部分小伙伴已经阅读完了。

这个片段用“触龙说赵太后”的典故,为我们介绍身处逆风局面,常见的说服技巧——减少说服面积。

【互动提问】

提两个问题:

在“触龙说赵太后”这个典故中,其他大臣没能成功说服赵太后的原因是试图用什么来否定什么?

学习者答:用国家高于个人来否定赵太后的爱子之心。

没错,那么这样的否定无疑让本已逆风的局面更加被动。

那么触龙之所以能说服赵太后就是用自己的阐述帮助赵太后破除了什么呢?

学习者答:破除了“让孩子当人质等于不爱孩子”的刻板印象。

【what】

没错,减小说服面积这一技巧的目的就是破除刻板印象,缩小需要说服的范围,达到让他人认同的效果。这里有个概念叫“刻板印象”。它是指人们对待特定事物所持有的固定化、简单化的观念和印象。而且这些看法和理解相对比较根深蒂固,通常是我们在看到这些特定人、事、物时第一时间想到的,因此人们在这些情况下可以快速反应并给出应对措施。

【强化讲解概念的I】

反例1:

水,在不同的大气压力下,沸点是不同的。这是刻板印象么?这不是,这是经过反复试验证明的科学原理。刻板印象往往是我们对待特定事务第一时间联想到的,可能是对的,也可能是错的。就像文中赵太后面对齐国救赵的条件,第一反应是自己的爱子,不能去他国作人质。

反例2:

再比如多数北方人认为豆腐脑就应该是咸的,甜的豆腐脑就没法下咽。这是刻板印象么?这也不是刻板印象,这属于带有消极态度的偏见。而刻板印象往往停留在认知层面,不带有情感和意向。原文指出,触龙的成功就是抓住了不让太后放弃对孩子的爱的情感志向,只说明让孩子当人质等于不爱孩子,进而找到另一个让太后心安理得的理由送他出国便是。

【how】

那我们该如何使用减小说服面积的技巧呢?通过对概念和案例的解析,我们可以归纳出减小说服面积的的两个步骤:

第一步,承认。先承认自己的观点有难以接受之处,阻止刻板印象的蔓延。

第二步,压缩。压缩一下自己的说服范围,集中力量从其他角度阐述让人信服的理由。无需面面俱到、处处使力。

【举正例】

说到这,我想到前段时间我和我父母间的一个小故事。8月他们的房子重新装修完后,打算入住。入住前肯定要对开窗通风且许久没人使用的房子进行打扫。因为我妈腰部刚做了手术,在到底是保洁是我爸自己做,还是找家政来做的问题上,我和父母之间产生了意见分歧。因为他们的刻板印象是“我爸自己可以慢慢做完,找保洁来做就是不节俭”。面对这样的局面,我就使用了减小说服面积的技巧来规劝他们。

第一步承认,先承认自己的观点有难以接受之处,阻止刻板印象的蔓延。我表示理解父母勤俭持家的做法是美德,我应该学习。把我爸自己能完成的清洁工作交给家政,确实是要增加本可避免的额外花销。

第二步压缩,压缩一下自己的说服范围,集中力量从其他角度阐述让人信服的理由。接着我提到,既然要勤俭就得算细账。我爸自己做保洁,一来没空照顾我妈术后的饮食起居,请人照顾一样要花钱,找亲朋帮忙更是又搭人情又要答谢,说白了人财两空;再者,我爸平时不怎么做家务,收拾新房时边边沿沿难免有做不到的地方,就算后面返工可能还是不彻底,难免费力不讨好,万一累坏了可能还要花更多的钱去看病。因此,交给家政无论在精力还是效率上都是节约的选择。最终他们也被我说服,找了家政来做保洁。

【适用边界】

从上面的分析中不难看出,减小说服面积的技巧,主要是在说服者与被说服者针锋相对的情况下使用。

【预防异议】

可能有伙伴会问,如果当你要讲述的内容或价值和在场多数人看起来没什么直接利益关系时该怎么办呢?别急,我们会在拆页二“呼唤同理心”中给大家介绍。

A3:【场景演练】

为了让我们更深刻地掌握“减小说服面积”的技巧,下面做一个小组演练,从我左手边开始大家两两一组,分组进行。

听我说下面这个案例:

开学季,小雅的弟弟要去东北上大学,因为没抢到卧铺票,只能挤36个小时的硬座车去学校。母亲已经把弟弟26寸的行李箱装的满满当当了,还准备了一大兜子干粮水果给小弟路上吃。考虑到东北很冷,又把小弟的厚被子和羽绒服抽了真空打包起来,让小弟一并带着去学校。小雅想到几年前自己上学时挤硬座时行李就没处放,还睡不好觉的惨痛经历,想说服母亲把被子和衣服快递到学校,让弟弟只带行李箱和吃的上路。母亲觉得弟弟是男生,要锻炼;况且快递还要额外花钱,坚持让弟弟随身带着出门。

请大家模拟小雅和母亲的对话,其中小雅要用到减小说服面积的两个步骤去说服母亲。给大家3分钟时间。 稍后我们请一组伙伴来展示你们的内容。

学习者:

小雅(庞老师):妈,我知道这个行李快递出去,确实会增加不必要的开支。(承认)

妈妈(晓君):你说的没错,这大钱都是从小钱攒起来的!

小雅(庞老师):不过您看,小弟带这么多东西坐火车确实很不方便。知道您勤俭持家,但看这两年咱家经济状况确实好多了是吧,这点钱还是出得起的;再者可能看不过来,上厕时说不准行李就被别人拿走了,这就给了犯罪分子可乘之机呀!何况小弟也是第一次出远门,还是尽量让他少带东西的好。(压缩)

妈妈(晓君):倒是也有道理,那就寄出去吧。

【回应反馈】

好的,感谢两位的分享。对话中庞老师首先承认了快递确实会多花钱,随后压缩说服范围,着重阐明行李太多在出门时的不便之处。是个很标准的技巧应用示范。我们再次掌声感谢二位的分享。

A2:【布置任务】

我们常说“教是最好的学”,所以这里呢给大家布置一个任务,来帮我们更好地巩固今天学到的内容:请大家在一周内,把今天学到的“减少说服面积”技巧的含义和价值向身边的家人、同事或朋友进行分享,特别是要把减小说服面积的两个步骤详细介绍给对方。

请大家在拆页空白处写下来你未来想在何时何地跟谁分享这部分内容。大家谁写好了,愿意跟我们说一下你的计划?

学习者:

周老师:我们是体能训练中心,我周末给教练开会时,可以让教练在推荐会员买昂贵的私教课时可以叫他们用“减少说服面积”的方法——咱们的私教课是挺贵的(承认),但它对您身体素质的提升可是巨大的。您算算,其实咱们半年私教课的价格,都不够您去一次医院的花费。(减少说服面积)

感谢周老师的分享。其实周老师介绍的内容和我刚刚举的劝我爸妈请保洁工的案例很相似,是吧?这健身半年的花费还没看一次并贵。

学习者:

周老师:而且生病带来的身体损害,这个结果也是不可逆的。

好的,再次感谢周老师把这个方法回去分享给自己的教练们。

【过渡,说明递进关系——一般手段到对有效手段】

刚才我们提到,减小说服面积的技巧,主要是在说服者与被说服者针锋相对的情况下使用。如果当你要讲述的内容或价值和在场多数人看起来没什么直接利益关系时,这时就要用“呼唤同理心”的技巧来应对了,而呼唤同理心的努力一旦成功,往往也是说服中最有效的手段。

拆页二:呼唤同理心

据说有这样一个故事:19世纪的伦敦,有个盲人乞丐在街边乞讨,旁边挂了个牌子,写着“我什么都看不见”,愿意帮助他的路人寥寥。结果当时著名的浪漫主义诗人乔治·戈登·拜伦(George Gordon Byron)路过,在牌子上加了几个字,变成“春天来了,可是我什么都看不见”,立刻就多了许多愿意慷慨解囊的人。

我们不深究这个故事的真伪,但故事背后想传达的讯息在于,多了“春天来了”这几个字,就让一个本来和周围健全路人几乎毫无关系的乞丐,产生了某种意义上的连接——你们都看得见,唯独我看不见。建立了这种连接后,人与生俱来的同理心就再难让他对正在发生的事情坐视不理。这就是呼唤同理心的作用。

【what】

拆页片段用一个生动的故事为我们展示了呼唤同理心这一技巧的力量。

通过春天来了四个字,让一个本来和周围健全路人几乎毫无关系的乞丐,产生了某种意义上的连接。建立了这种连接后,人与生俱来的同理心就再难让他对正在发生的事情坐视不理。因为同理心的精华就是先从情感上理解他人,将你对世上其他人想法的理解,用语言表达出来。呼唤同理心的强大力量也源自于此。

【why】

为什么呼唤同理心是最有效的说服手段呢?因为通过呼唤同理心,可以帮助对方在心理建立起了对你的认同感。如果不带有同理心地展开说服,即使你能给出的解释合情合理,无可辩驳,也显得过于执着于自己的立场和观点;很多时候反而会陷入越来越极端、离听者的感受越来越远的境地。换句话说就是“我们不一样”,想要让他们很好地认同你的观点,就很难了。

【how】

如何呼唤同理心?我们可以按以下两步进行:

1. 建立链接。寻找与对方的联系。可以是对方身份上的联系、日常生活的共同经验,甚至是你洞察到对方心中所有、口中所无的感受。

2. 引发共鸣。通过诉说着彼此都可能遭遇过或者即将面对的经历,引发听者共鸣、对说服者的遭遇产生共情和同理心,进而信服其观念。

【适用范围】

前面我们也指出了,呼唤同理心更加适用于你要讲述的内容或价值,和在场多数人看起来没什么直接利益关系的情境。

【举正例】

马丁·路德·金发表的那篇著名的演讲《我有一个梦想》,也借由呼唤同理心,感动了众多白人。演讲中提到:

我梦想有一天,这个国家会站立起来,真正实现其信条的真谛:“我们认为真理是不言而喻的,人人生而平等。”

我梦想有一天,在佐治亚的红山上,昔日奴隶的儿子将能够和昔日奴隶主的儿子坐在一起,共叙兄弟情谊。

我梦想有一天,甚至连密西西比州这个正义匿迹,压迫成风,如同沙漠般的地方,也将变成自由和正义的绿洲。

我梦想有一天,我的四个孩子将在一个不是以他们的肤色,而是以他们的品格优劣来评价他们的国度里生活。

今天,我有一个梦想。我梦想有一天,亚拉巴马州能够有所转变,尽管该州州长现在仍然满口异议,反对联邦法令,但有朝一日,那里的黑人男孩和女孩将能与白人男孩和女孩情同骨肉,携手并进。

短短几句说辞,反复地提到了一个人群。学习者:孩子。没错,通过反复的提及,构建起孩子们能欢声笑语的世界的画面,勾引起白人听众内心深处与黑人之间的共情——不论肤色、种族,都会有或者将会有自己的骨肉和小孩,也都会有想要守护孩子、为孩子构建美好家园的宏愿。于是白人也就明白,黑人终究与他们相同,都有着人间之情、爱子之心。

【预防异议】

当然,说道这里,大概有朋友会有一点质疑:这不就是一碗赤裸裸的心灵鸡汤么?

其实从广泛意义上说,只要听众是人类,都必然会有他们愿意为之买账的“理”。我们必须能建立合适的链接,才能引发听者的共鸣。

A3:

【微行动学习】

不过话说回来,鸡汤好喝吗?不好喝。对,不好喝!

但是鸡汤有的时候又不得不灌对吧?

A.那我们就现场想想看,如何不落俗套地“灌鸡汤”吧。(明确问题)

B.下面我们想请大家三人一组,现在组内讨论下,你们认为鸡汤不好喝的三个理由是什么?把你们的观点总结成关键词写在便签纸上,3分钟后我们分别请每组进行分享。(分组讨论问题本质)

C.大家先在便签上写下自己的观点,稍后我们说说看:(明确问题本质)

第一组:1.假大空。

第二组:1.假大空。 2.时效短。3.鸡汤听的太多了。4.掩盖真的努力。

第三组:1.假——跟自己情况不一。 2.空——泛泛而谈,不具体不落地。3.多——听得太多了,大家没感觉了。。

那我们归纳起来看的主要问题有哪些?

学习者:1.假;2.多、疲;3.空。

时间原因,我们只能挑选解决其中的一两个问题,大家来看希望解决什么问题?

学习者:1.假——跟自己情况不一。

D.好,针对我们大家提出的这两个原因,我们分别有什么解决方法,3分钟后我们分别请每组进行分享。(讨论问题解决方案)

E.好,我们请各组展示下自己的成果:(讲解自己组的讨论成果)

学习者(李老师):面对假,离我们太远的情况。我们谈论的结果是可以把这个鸡汤先拉回你要灌的对象身上,拉到他熟悉的场景里,尽量丰富他熟悉的内容和细节来演绎。比如如果给再做的各位分享一诺千金的话题,我会给大家讲这个故事:因为上次在国贸附近拆书时,我承诺过刘老师,下次他拆书我一定到场,所以尽管今天我还有工作,但我还是来了!这写细节可以帮助同样是学习者的在场伙伴,更好的理解一诺千金的话题。

【回应反馈】

哈哈,好的,感谢李老师的分享。大家总结出的方法:通过补充细节,放到听着熟悉的场景演绎的方式,我们就可以不落俗套的去灌鸡汤了。当然,通过这个故事我们也看出,李老师对承诺的看重,绝对是一位值得托付终身的男人!

A2.

【编剧本】

感谢各位积极思考,让我们讨论出了众多灌鸡汤的方法。回到拆页二的主题上,呼唤同理心。

请大家想一想,在未来一段时间,你可能在哪些场景需要用到呼唤同理心的手段呢?是比如说服各部门领导组成的评审委员会通过自己的活动提案,或者是内部辩论赛上获得评委和听众的认可,说服身边人来听刘军的拆书课。

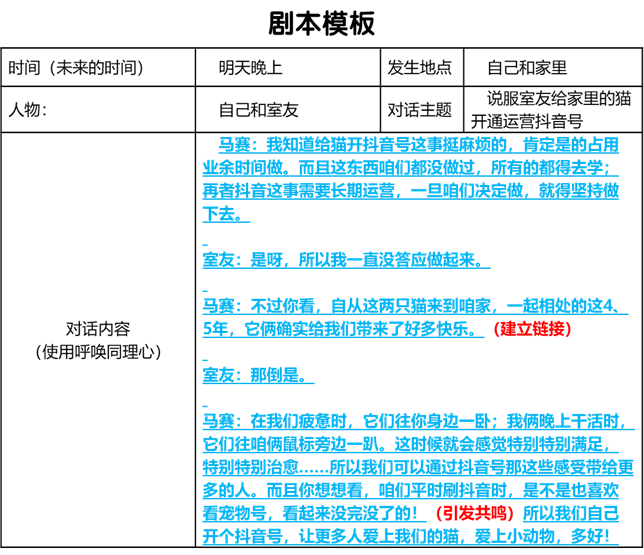

请大家开动脑筋思考一下,然后利用5分钟时间编写个小剧本。为了用生动的形式帮助大家更好的理解这个方法。剧本里要有时间、地点、人物,和起因、经过、结果,以及当事双方的对话、动作等。为了方便各位编写,我给各位提供了个剧本模板,大家可以在模板里填写。请注意,在对话部分,要用到呼唤同理心的两个步骤说服对方。完成后,我们就近3个人为一组,可以在小组内分享一下,3分钟后我会请一个伙伴讲讲TA的剧本。

【回应反馈】

掌声感谢赛姐分享。赛姐不仅使用了互换同理心的技巧。还尝试把今天两个拆页的内容结合起来,是个非常不错的做法。不过我们提到两个拆中技巧的适用范围还是有区别的。减小说服面积更适合观点针锋相对时,呼唤同理心更加适用于你要讲述的内容或价值,和在场多数人看起来没什么直接利益关系的情境。大家可以针对不同情况进行选择。

【结语】

好了,我要拆解的内容就这么多。希望各位能通过今天的学习和不断实践,在说服力上得到提升。

当然,如果还记得开篇提到的法律学者和拆页中提到的赵太后,如果在知识点之外,我们开始区隔反对人贩子一律死刑不等于为人贩子说话、让孩子当人质不等于不爱孩子时,我们看待人贩子、当人质等事物的角度愈发趋向多元而全面。我会非常开心,带给大家超预期的收获。正所谓一花一世界,一树一菩提。

愿拆书这件事,让我们不断发现自己看到了一个更全面、更丰富的世界。谢谢各位。