开场:

学习目标:在跟随我完成本次RIA现场学习后,学习者能够在面对孩子的行为给自己造成问题时,通过正确运用“我—信息”的方法,向孩子表达自己的感受和需要,引导孩子自觉审视并纠正自己不被接纳的行为。

各位热爱阅读的小伙伴们,欢迎大家来参加我们今天的拆书活动。我是梦想成为一名作家的司法搬运工姜同学。因为今天我们的学习是需要分组讨论的,所以我先给大家分一下组。左边的小伙伴是一组,右边的小伙伴是一组。

【F】今天我和大家分享的这本书是《父母效能训练》,它的作者是连续三年获诺贝尔和平奖提名的“沟通之父”托马斯.戈登,每年50多个国家和地区的500多万父母都会参加他所创立的“父母效能训练(P.E.T)课程”。这本书从教孩子面对自己的问题并自己解决、利用双赢的办法来解决冲突等方面向父母传授与孩子有效沟通的技巧。

【A】这本书豆瓣评分9.1分,光英文版销量就逾500万册,还被译成了33种语言在50多个国家传授推广,是备受推崇的家教经典。

【B】B1: 你是否发现传统的下命令、提建议的管教方式已逐渐失效?责骂和惩罚反而带来了更多的对抗和反叛?《父母效能训练》将会帮你用双赢方法养育一个自尊、自信、自强的孩子,塑造一个让孩子快乐成长的家庭环境。

B2: 你是不是也在担心自己的孩子会成为不知感恩、只知索取的白眼狼?当孩子的行为给你带来困扰时,你是不也希望自己的需求和感受有时也能让孩子看见并尊重?通过今天的学习,让你能够正确运用“我—信息”方法,既能让孩子倾听、尊重你的感受,又能自觉审视并纠正自己的行为。

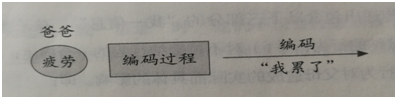

当一个孩子的行为以某种具体的方式阻碍了父母享受生活,或是满足自己的需求的权利,令父母无法接受时,这个时候,父母便“拥有”了问题。她觉得沮丧、失望、疲倦、焦虑、烦躁、劳累等,她为了想让孩子了解她内心的感受,这位家长必须选择一个合适的编码。例如,一位感到疲劳,不想和5岁的孩子一起玩的爸爸,我们的图是像下面这样表示的;

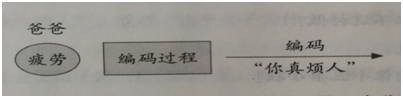

但是如果这位爸爸选取了一个以“你一信息”为指向的编码,他就无法准确地对他“感到累了”进行编码,请看下图:

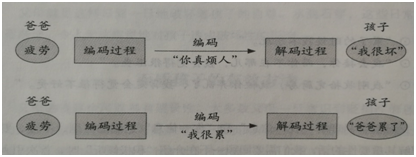

“你真烦人”对于表达父母的疲劳感受来说,是一个非常苍白的编码。在任何时候,一个清楚且准确的编码都应当是一个“我一信息”,例如:“我累了”,“我不想玩”,“我想休息。这样的编码可以明确传达父母当时的感受。一个“你一信息”编码则无法传达这种感受。它更多地涉及孩子而不是父母。“你一信息”的矛头是指向孩子的,而不是以父母为指向。从孩子的角度来考虑这些信息:

第一个信息被孩子解码成了对他的评价。第二个信息被解码成了关于爸爸累了的事实陈述。“你一信息”无法传达父母的感受,因为它们大多时候,会被孩子解码成他应当作什么(提供一个解决方案),或是他有多坏(发出责备或评价)。

如果父母传递出包含以下三部分的“我一信息”,孩子就会更有可能改变他们的不被接纳的行为:(1)对不可接纳行为的一个描述;(2)父母的感受;(3)这个行为对父母造成的实际而具体的影响。

对父母而言,在孩子面前赤裸裸的坦诚自己的感受和需求是非常困难的,因为我们总希望自己在孩子眼中是没有弱点的、坚强无比的,所以,孩子的需求被摆在了家庭的首位,并持续不断地得到满足,而父母的需求则被隐忍了下来。(一般做法)令很多父母后悔的是,随着孩子慢慢长大,他们发现孩子越来越自私自利,越来越不能忍受自己的需求不能被优先满足,“不知感恩”、“白眼狼”、“索取无度”成了令很多父母焦虑的问题。(一般做法的后果)还有一些面对孩子给自己造成困扰和问题的行为没有隐忍的父母,但却选择了无效的沟通方法,比方说责骂、贬损孩子、给孩子下命令、提建议等。(一般做法)这样做的后果是什么?孩子会拼命为自己辩解、觉得自己被父母轻视甚至是发起对父母的对抗和攻击。(一般做法的后果)

(反例)

我家孩子有两个行为给我造成困扰很大,第一个就是我周末大扫除的时候,他吃着零食满屋子走,弄得地上很多食物渣渣,我一看到就会对他喊“嘟嘟,你就不能吃东西的时候别让你的嘴漏吗?”第二个就是他经常把我的书弄得又皱又脏,我看到了就会说“哎呀,你看你弄的,烦不烦啊”。好长一段时间,虽然我一直试图纠正,但都没有用。

(What)有没有一种方法既能让孩子倾听、尊重父母的感受、学着设身处地的为父母着想,又能在保护孩子自尊的前提下让其自觉审视并纠正自己的行为呢?拆页就是给我们介绍了一种简单易操作的方法:“我—信息”。

(How)“我—信息”具体是怎么操作的呢?

第一步,描述不可接纳的行为,也就是孩子所做的事或所说的话,一般我们可以用“我看到”“我注意到”开头,也可以直接客观描述。比方说你的孩子离开学校没有回家也没有和你联系,你可以这样说“当你离开学校,没有按时回家,也没有打电话说你晚回来”;

第二步,描述这一行为给父母造成的感受。“我感到”、“我觉得”“使我….”等。接上一步描述行为之后我们可以这样说“我会很担心”;

第三步,描述这个行为对父母造成的实际而具体的影响,孩子需要知道他们的行为为何会成为一个问题。你晚回家不仅“让我担心”“而且我无法专心工作”

(Why)从具体的操作步骤我们就可以看出为什么更有效的方法是“我—信息”而不是“你—信息”。“我—信息”传达给孩子的是事实和感受的客观陈述,这样的陈述不仅让孩子明确的了解到自己的行为给父母造成的影响,还避开了评判、负面标签、无效说教、贬损嘲笑这些亲子沟通的陷阱,不仅可以引导孩子自己去审视并纠正自己不被接纳的 行为,还能有助于亲子关系更健康。(这么做的好处)而典型的“你—信息”,比方说“你可真烦人”、“你能不能别这么自私”,孩子收到的则是对自己的强硬命令和负面评价,由此引发的对抗心理让孩子无法集中精力去反思自己做了什么、带给了父母怎样的感受以及该怎么改正。(不这么做的坏处)

【正例】

那怎么运用今天学习的方法,和嘟嘟沟通他的行为的呢?

我注意到我打扫卫生的时候,你把吃的东西弄到地上(行为),这让我有点生气(感受),我花了三个小时的时间把家里打扫干净,但现在这样我又要花时间和力气去收拾了(影响)。

你把我漂亮的书弄坏了(行为),这让我感觉很心疼(感受),我不得不花钱再去买一本新的了(影响)。

是不是听上去更客观?不会引起那么强的对抗心理?

(Where)需要注意的是,孩子给父母带来问题与孩子自己有问题,父母所需要的沟通技巧是截然不同的。前一种情况,问题归属于父母,后一种情况问题归属于孩子。“我—信息”这一方法适用于孩子给父母带来问题的情形。

预防异议:你可能会怀疑,用了这个方法就一定管用吗?也并不是说如果父母发出“我—信息”,就一定会使事情变得甜蜜而愉快,然而告诉他人你的感受,远比指责对方引起的不良感受和威胁意味要少很

分步催化1:好了,下面请大家设想一下未来两周内可能会遇到的需要和孩子沟通他的行为给你带来问题的情形:比方说你和孩子约好了话剧结束后会去接她,但你去的时候她没在约好的地方等你也没事先告诉你,你花了很长时间找他。你和朋友商量事情的时候,孩子一直在旁边打断你们的谈话。用2分钟的时间在小组内讨论,强调一下,①只需设想一下相应场景,不需要涉及如何做;②是孩子的行为给你带来问题而不是孩子本身有问题哟,注意我们的适用边界。2分钟后我会邀请一位小伙伴分享一下。

好,我看大家讨论的很热烈,现在我们邀请小伙伴来和我们分享一下他的经验。(2分钟)

学习者案例记录:

案例1:任静:现在孩子放寒假了,他没有时间观念,每天晚上玩手机玩到很晚,早上起不来,我做好饭他不吃,影响我出门。

案例2:臧林霞:孩子老是闷在屋里头学习,我觉得出去报个学习班多好。我担心他不对外交流,我整天担心他考不过。

案例3:果盘:我的孩子一到吃饭的时候就拖拉,他总会说“我写完..再说”“等我画完画..再说”,饭都已经凉了,我怕饭浪费了,或者重热一遍。

分步催化2:对照我们学习的“我—信息”方法,现在请各位小伙伴在小组内再讨论一下,在你的场景中,如何运用这个方法和你的孩子沟通,既能传达你的感受,又能让孩子冷静的审视自己的行为并加以纠正。请大家拿出便签纸,写下你具体的行动计划。

写完后,在小组内讨论。3分钟后,我们还是邀请一位小伙伴分享。

好,我们邀请...小伙伴来和我们分享一下在他的场景中,他会怎么和孩子沟通呢。(2分钟)

案例1:任静:你晚上睡的晚,早上九点半还不起床(行为),我很着急(感受),我没法在10点钱出门去完成我的工作(影响)。

案例2:果盘:丁丁,饭做好了你不来吃(行为),我有些担心有些焦虑(感受),天那么冷,一会我还要再热一遍(影响)。

(结语)非常感谢小伙伴的参与和分享。育儿过程中父母的需求和感受同样需要得到尊重,正确的运用“我—信息”帮你建立和谐共成长的亲子关系。我今天的拆书到此结束,谢谢大家。