开场:

<分组>

拆书前先分组:分为两组(3人一组),每组选一个组长、一个记录员、一个计时员等(组长-组织大家进行发言、记录员-记录大家讨论的内容、计时员-根据拆书家给定的时间进行计时)。

<自我介绍>

现在开始我的拆书,先简单介绍一下自己,我叫王丽,我的三个标签是:基督徒、建筑设计师、教育长老。

<图书介绍>

场景:首先,我先问大家三个问题:

1.你是否因着各种原因买了很多的网络课程,最后却学不完或者有的根本就没学过呢?有的请举一下手? (很多人举手)

2.你是否因着打折、送赠品等活动就忍不住买很多的商品回家,囤积起来,但是发现很多东西还没用就过期了呢? 有的请举一下手?(很多人举手)

3.你是否急于想要成功,给自己安排了很多的工作,每天累的要死要活,但却不是自己想要的生活?有的请举一下手?(很多人举手)

提问:当面对类似上面的几种情况时,你是觉得自己就是这样而继续放任下去呢?还是静下心来思考什么是自己最想要、最舒服、最合适的东西或生活呢?

影响:如果大家不真实的面对自己的内心,可能就会被欲望支配,不停的想办法拥有,如果是有形的物品会浪费钱、占据空间,严重的话会成为物品的奴隶;如果是无形的欲望,会让你迷失自我。

解决:《断舍离》这本书讲述了怎样通过收拾物品,从而让大家学会思考,提升选择判断能力,实现从外到内的改变。我今天所拆的第一个片段会告诉大家通过从时间轴和关系轴两个维度去思考,从而练习怎样筛选自己的物品,第二个片段让大家重新审视自己与物品的关系,找到扔不掉东西背后隐藏的情感。

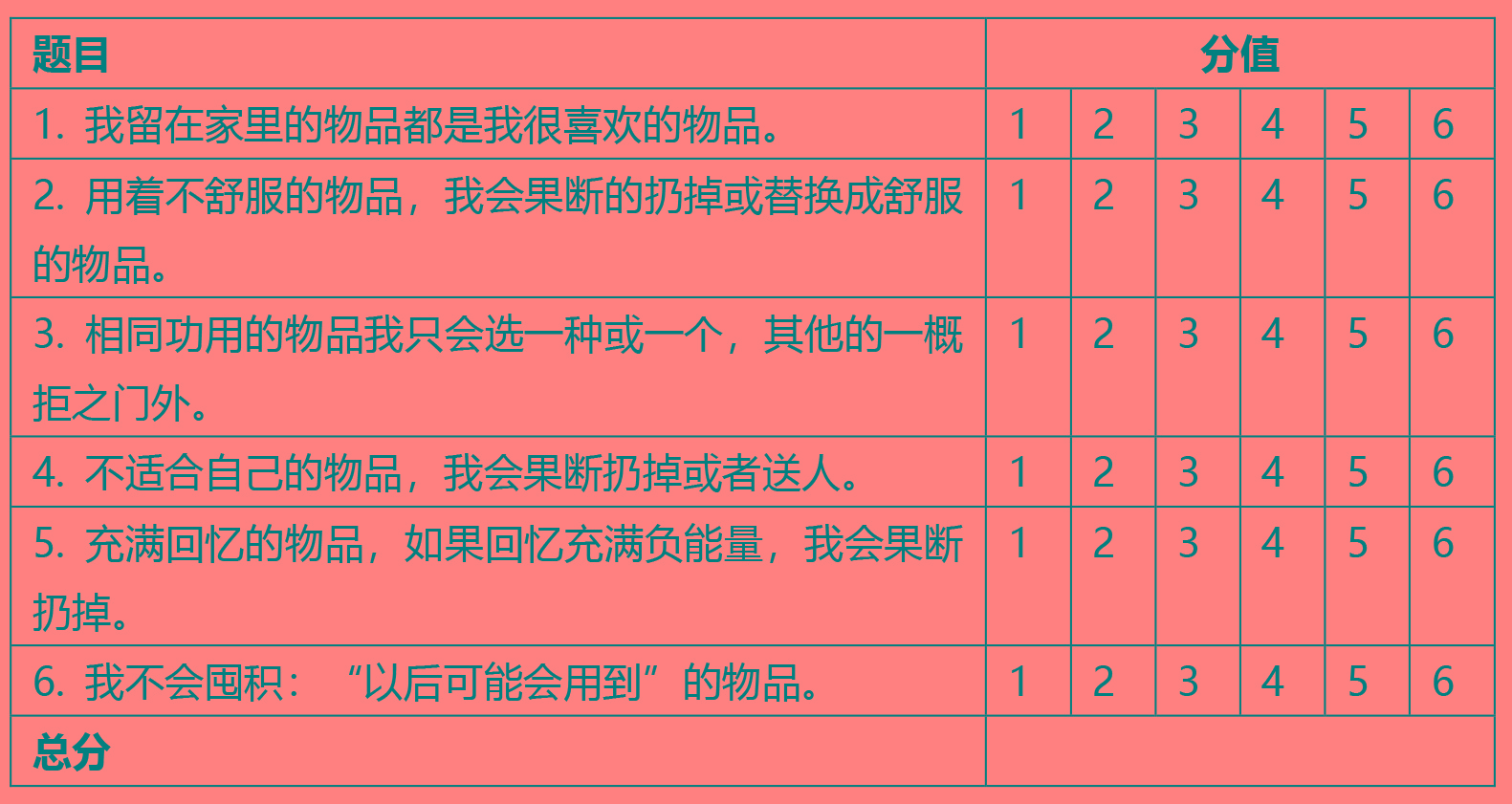

<A1:请学习者量表自测>

首先来了解一下你对物品的执念有多深,我给大家准备了一套测试题,每道题有1-6分,代表从极不符合到完全符合的程度,请大家根据自己的实际情况为自己打分,最后算出总分。给大家1分钟时间。

解释自测题的意义

你的总分在30分以上的请举手(1人举手),说明你对物品的执念比较少,能够很好的从自己与物品的关系去取舍物品;总分在12分以下请举手(1人举手),说明你对物品的执念有点深,比较喜欢以物品自身的价值来取舍物品;大部分小伙伴都是在12-30分之间,说明大家还需要学习怎样去思考物品与自己的关系,从而更好的取舍物品。

下面请大家花1分钟的时间看一下原文片段,看完后抬头示意我一

在断舍离里,收拾是最重要的,所以在这里,我必须首先明确给出收拾的定义。

收拾,是一种筛选必要物品的工作。在筛选必要物品的时候,我们要考虑两个维度,一个是我与物品的关系这条关系轴,另一个是当下这条时间轴。换句话说,收拾就是要我们扪心自问某件物品与当下的自己是不是确实有关系,进而对物品进行取舍、选择的过程。

<R1学习目标>

在跟随我完成本次RIA现场学习后,学习者能够通过思考(行为)当下的自己与物品的关系(澄清),从而学会用收拾的三个步骤去练习(行为)如何筛选自己的物品(界定)。

<强化讲解概念和有互动的I>

概念对比讲解

在断舍离里,什么是最重要的?

学习者回答:收拾

说到收拾,大家一定很熟悉,或多或少参与过这个工作,那么大家理解的收拾是什么呢?可以用一些工作来形容一下吗?

学习者回答:整理物品、分类等

大家所提到的收拾,在书中其实叫做“整理”,片段中的 “收拾”跟我们平常所理解的“收拾”是有区别的,为了方便,我们就把片段中的“收拾”称为“收拾”、平常所理解的“收拾”称为“整理”。

那么大家知道“收拾”与“整理”的区别是什么吗?

学习者回答:“收拾”需要整理、筛选、分类

整理难道就不需要上面的工作了吗?

学习者回答:需要

看到很多小伙伴都不太清楚收拾与整理的本质区别到底在哪里?下面我给大家讲解一下,我们首先来看几个例子。

概念对比案例

1、小王下班回家后把凌乱的散落在地上的书,按照人文类、哲学类、工具类等把它们整整齐齐的放在刚买回来的书架上。

学习者回答:整理

很棒,是整理,只是对物品进行了分类和移动位置。

2、小王去年穿的很漂亮的一条裙子现在穿不上了,于是把它用精美的袋子装起来放在衣柜里吧,想等着瘦下来以后再穿。

学习者回答:有的说是整理,有的说是收拾

大家出现了分歧,我们一会公布答案

3、小王有一个能放5双鞋的鞋架,小王把三双现在需要的鞋放在了上面,另外还有两双很破旧了,也不需要了,但是鞋架上还能放的下,就在上面放着,也没啥影响。

学习者回答:有的说是整理,有的说是收拾

大家出现了分歧,我们一会公布答案

现在我们看一下片段当中提到的收拾的要点有哪些?

学习者回答:考虑与自己的关系、与现在的关系、进行取舍和选择

很棒,三个要点大家都找到了。

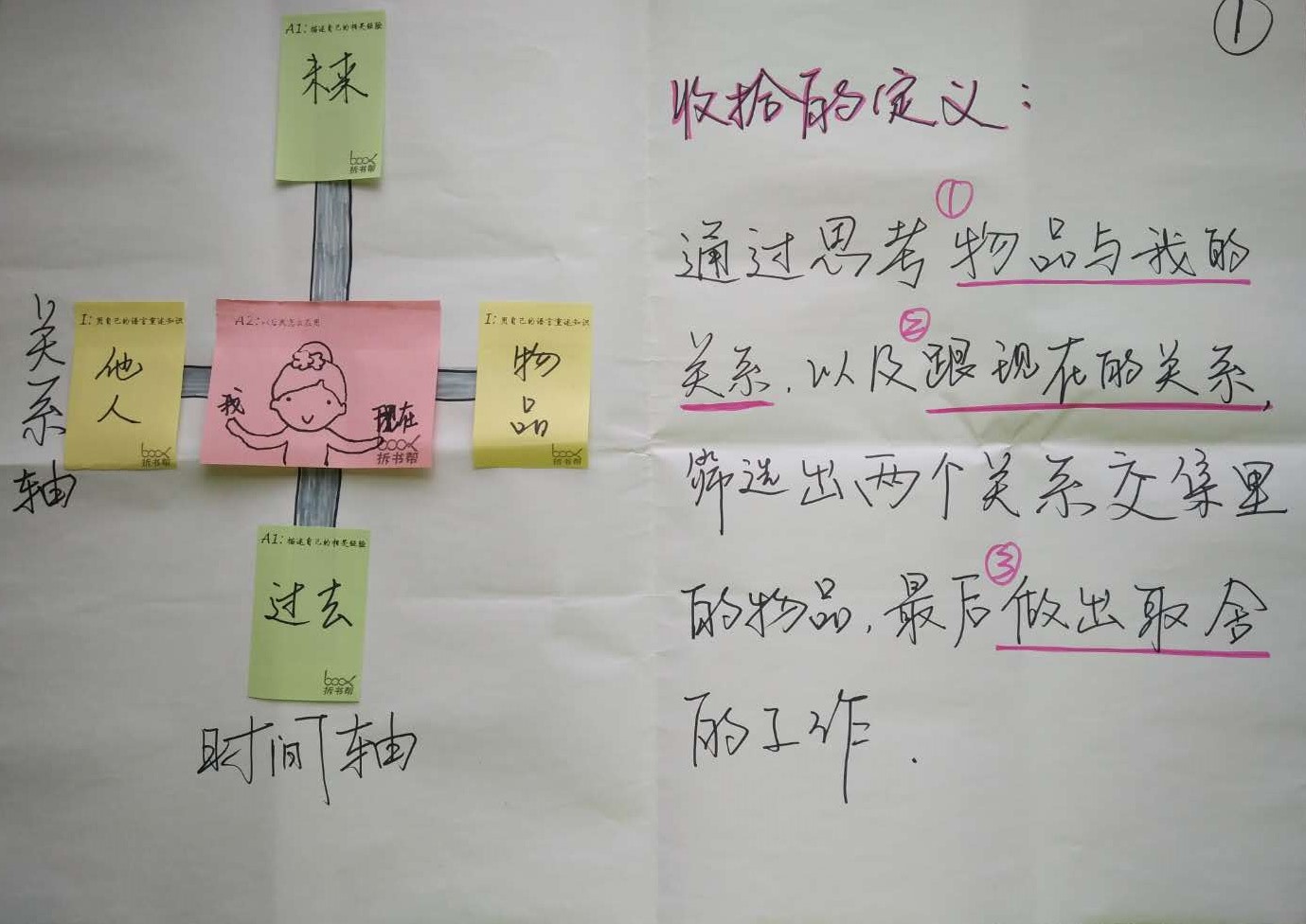

在片段里其实对收拾有一个简单的定义:筛选必要物品的工作。这个概念有点太概括了,不太容易让人明白,现在根据收拾的三个要点,我们再更准确的定义一下收拾的概念。

收拾:通过思考物品跟我的关系,以及跟现在的关系,筛选出两个关系交集里的物品,最后做出取舍的工作,必须满足所有的要点才叫收拾。

那么现在大家知道第二个案例和第三个案例是收拾还是整理了吧?

学习者回答:整理

第二个案例中的小王没有思考物品与现在的关系、也没有做取舍;第三个案例中的小王,没有对现在自己不需要的物品做取舍,所以都是整理。

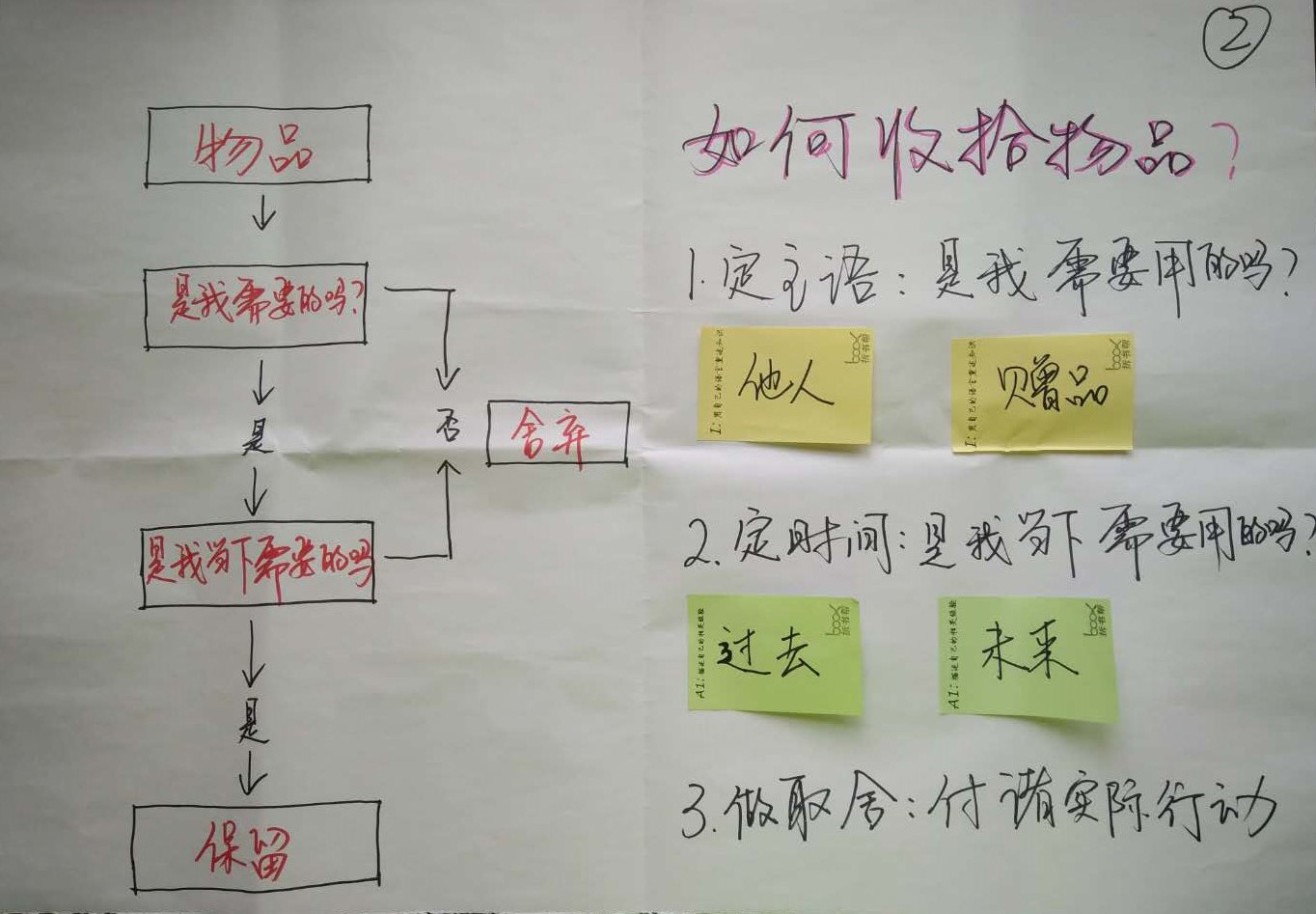

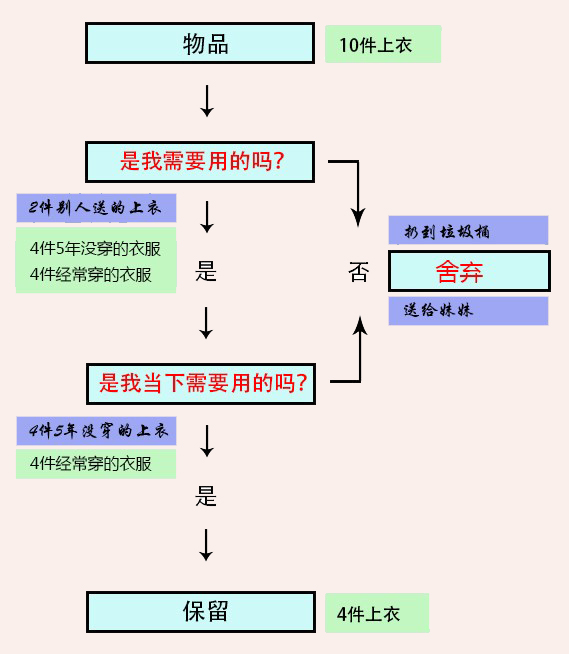

行动步骤

现在我们清楚了收拾的概念,那么我们怎么来收拾物品呢?

1.定主语:是我需要用的吗?(侧重于关注别人送的,赠品等这些被动得来的物品)

2.定时间:是我现在需要用的吗?(侧重于关注曾经用过的和未来可能会用的物品,现在这个时间因人因物品而异,一般的物品最好不要超过2年。)

3.做取舍:付出实际的行动(需要的留下,不需要的舍弃,最好及时付出行动,需要强调的是舍弃并不代表一定要扔到垃圾桶里,只要不留在自己的空间里就可以,所以送人或捐赠都属于舍弃。)

预防异议

有些小伙伴可能会问:“收拾其实就是扔东西”其实不然,收拾需要扔东西的这个动作,但是这个动作的成败取决于内心的决定,难点在于基于时间轴与关系轴的思考过程,这个过程需要极强的信息处理能力,所以收拾物品可以训练我们的大脑,也可以提升自己的选择判断能力。

适用边界

既然收拾是训练自己,所以最好是自己去行动,另外这种方法不仅适用于舍弃物品,也适用我们买东西的时候,以及我们存储的资料文件,过多的目标等等,甚至可以用于职场、工作等。

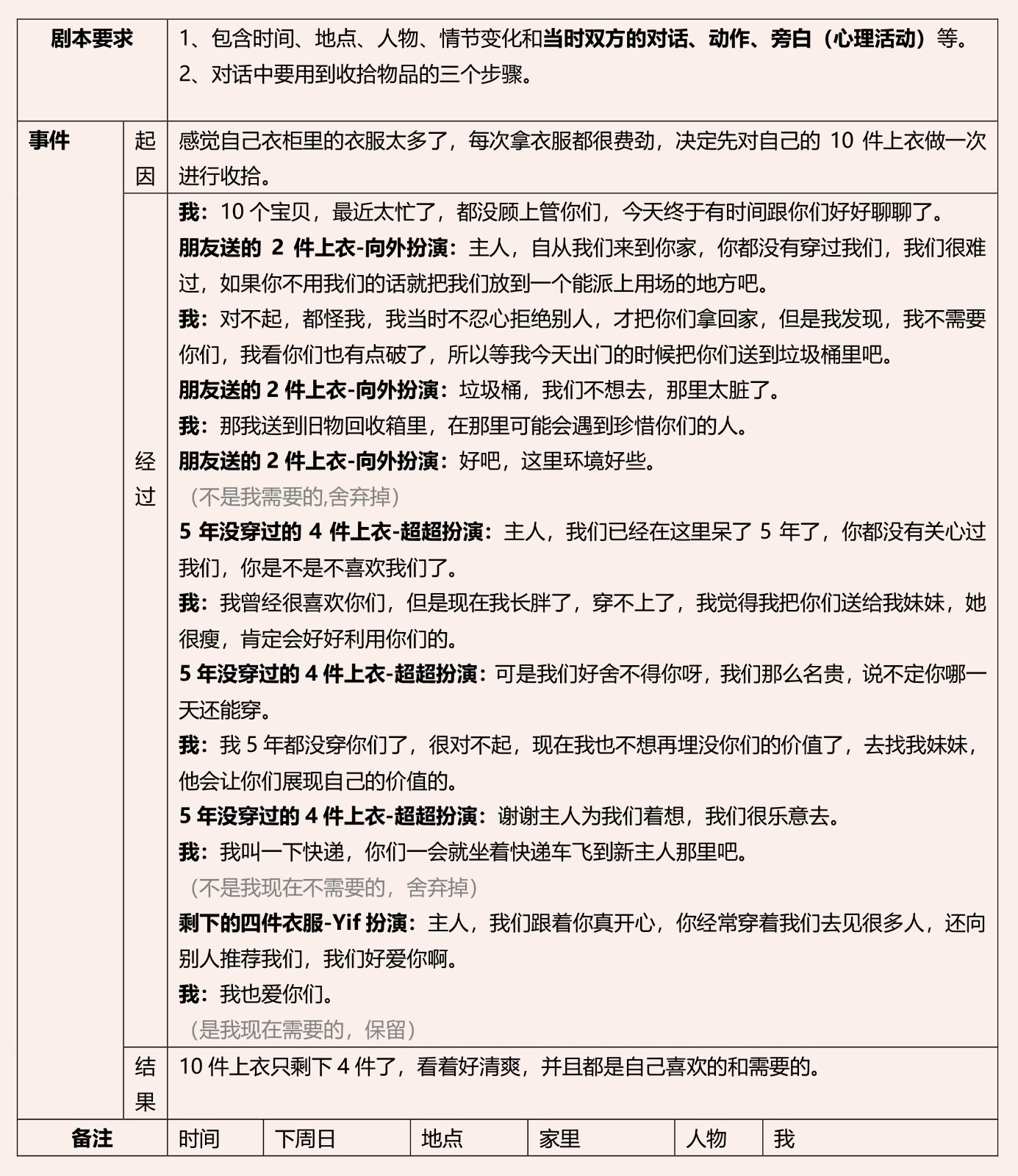

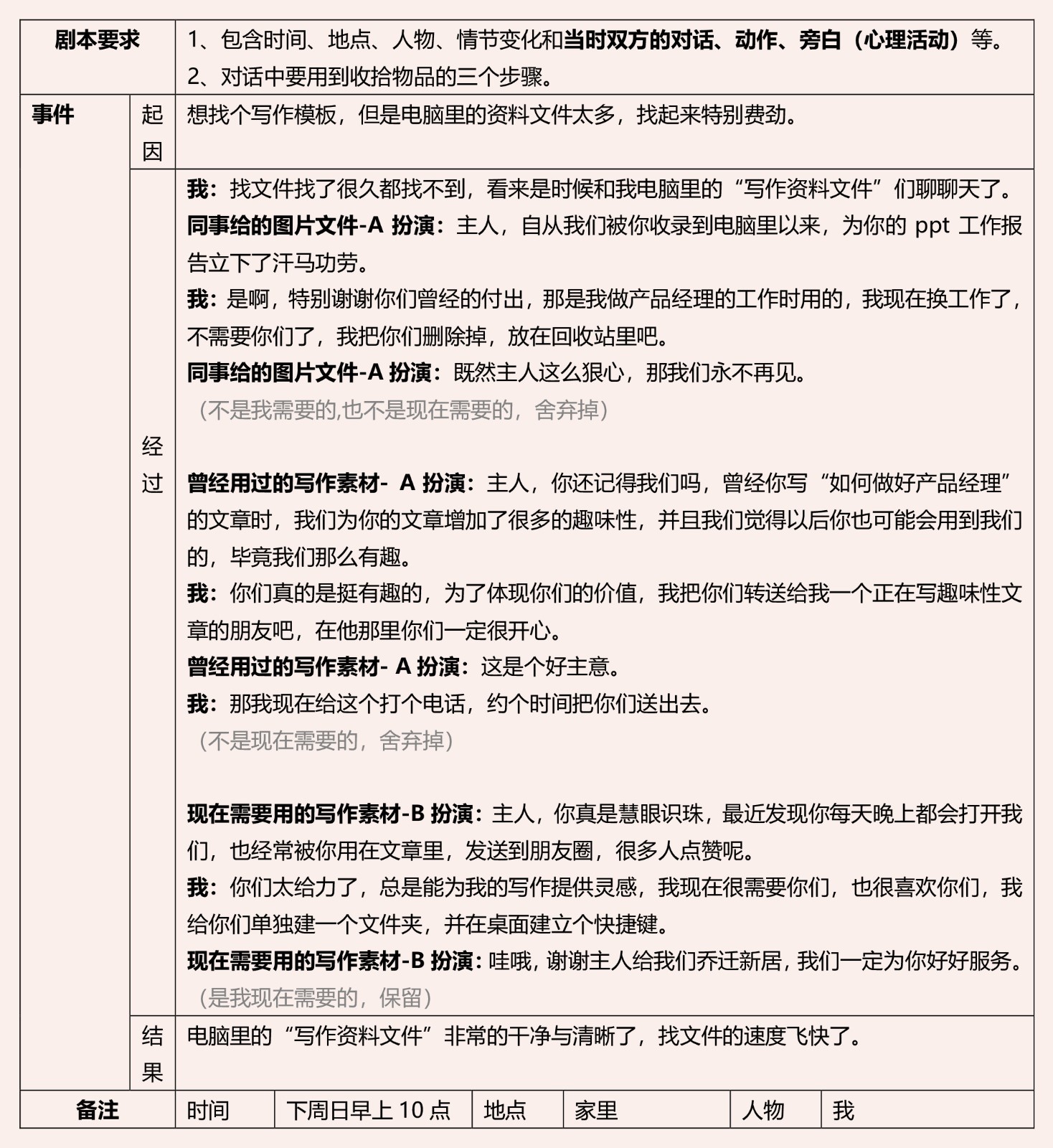

小剧本范本

为了让大家更好的理解收拾的三个步骤,我自己设计了一个收拾10件上衣的剧本,请我的衣服扮演者们上来,给大家表演一下。

(收拾流程图)

(剧本范本)

<A2:编剧本>

拆书家提问:

请大家想象一下,未来的一个月内,你想要进行收拾的某类物品(10本书、10个目标、10份文件资料等等)筛选出你的必需品。最后以什么形式呈现呢?小组内有一位扮演主人公,另外一位或几位可以扮演某类物品,小组成员一起编写一个小剧本,要求使用到刚刚学会的收拾物品的三个步骤。给大家8分钟时间。

学习者案例:

反馈

谢谢小伙伴们精彩的表演,你们不仅很好的利用了收拾的三个步骤,而且在表演时还特别有感情,尤其是我的Yif徒弟。

结语

通过大家的案例,看出来大家已经能够掌握如何通过关系轴与时间轴去思考,运用收拾的三个步骤来练习筛选自己的必需品。

下面请大家花半分钟的时间看一下第二个片段,看完后抬头示意我一下。

扔不掉就是不想扔

来听我讲座的学员常常挂在嘴边的一句话就是“我就是那种扔不掉东西的人”。这话基本上就是给自己定了性,而且还隐含着:“我就是这种人,我也没办法”这种简单粗暴的结论。

可是,如果仔细推敲的话,他们并非是扔不掉,而是根本就不想扔。

用断舍离当中的“断”字来表示,或许更容易让人理解。很多人都会说:“我没办法拒绝(断),不管是什么我都会应承下来,都会接受,别人拜托我什么,我都没法说’不’。”不过,这种话如果反过来说,也有可能是:“我讨厌被别人拒绝,我可不想受伤害”。因为己所不欲,所以也不想将同样的招数施于旁人。

扔不掉同样也是这个道理。扔不掉的背后所隐藏着的真相,是自己把感情转移到了物品上面,并因此而触发了自己“扔不掉=不想扔”的机制。说到底,这根本就不是自己是哪一种人的问题,而是自己本身的问题。在扔不扔东西这个问题上,我们可以借由我们的语言表达方式看到藏于心底的真实想法。

<R2学习目标>

在跟随我完成本次RIA现场学习后,学习者能够深入的挖掘(行为)扔不掉的物品背后所映射出的情感(界定),并知道如何去扔掉(行为)这类带有特殊情感的物品。

<两个片段之间的联系>

虽然我们从现场可以练习舍弃自己的物品,但是在实际生活中,是否发现有些物品很难舍弃,有些小伙伴可能会觉得我根本没有时间去收拾;有的小伙伴可能会觉得有些东西扔了太可惜了或者是总有一天会用到的,所以舍不得扔掉。那么遇到这样的问题,该怎么办呢?现在我们进入第二个片段(下面是阅读片段时间)

<有互动的I>

首先再次强调一下“扔不掉”,扔不掉指的是把物品保留在跟自己相关的空间内。

片段中用了一个例子,这个例子描述了一个不会说“不”的人,既无法拒绝他人,也不想被人拒绝,大家喜欢做这样的人吗?

学习者回答:不喜欢

大家都不喜欢做这样的人,但是却不自觉的成了类似的人,请问一下谁的家里保留着的只有现在的自己需要的物品呢?

学习者回答:只有一人举手

那么大家是喜欢住在混乱的家里呢?还是清清爽爽的家里呢?

学习者回答:清爽

为什么很多人喜欢清爽的家,但是对现在的自己没用的物品却无法割舍呢?

学习者回答:不想扔、把感情转移到了物品上面。

大家很容易就找到了痛点,扔不掉只是表面现象,不想扔才是背后真正的原因,不想扔其实就是无法做到把自己和物品的关系断掉,无法对物品说:“不”, 其实从:“看得见的物品“中可以发现”看不见的自己“,你不想扔的物品会不知不觉地投射出暗藏于你内心的真实想法和情感,如果你从来没有审视过自己与某些物品的关系,其实你不太容易发现真实的自己,也很难发现自己喜欢什么?需要什么?生活在混乱中,也无形中会影响其他方面。

往往什么类型的人扔不掉东西呢?

学习者回答:念旧的、觉得以后可能会用的、觉得还会用到的

根据大家的答案,可以归纳为两类,第一类是念旧型,我给这类人起名叫”执着过去型“,后面的两种情况是其实可以归为第二类,我给这类人起名叫”担忧未来型“,大家觉得如何?

学习者回答:没问题

这两种类型的人有什么特征呢?

执着过去型-即使自己不会再用的过去的东西,也非要收着不可,例如:十年不用的钢琴。

担忧未来型-过分囤积未来可能会用到的东西,例如:买很多觉得未来会用得上的课程。

大家有没有看到自己的影子?

学习者回答:有

我们可能是其中的一种,也有可能是几种的结合体。

基于第一个片段的内容,这两种类型的人,都出现了哪个轴的错位。

学习者回答:时间轴

其实也隐含了自我轴,这两类人似乎更喜欢通过物品的价值来衡量物品,而不是根据自己的需要去衡量物品,其实物品要用才有价值。需要强调的是这个片段当中所涉及到的物品都是对现在的自己不需要的物品,所以今天我们也是基于这个前提进行下面的分享。

<A3:微行动学习>

一、明确问题:

现在大家想一想,这两种类型的人中哪一种人更难以扔掉物品呢?在场的人比较少,那我们就举手表决一下。

学习者回答:所有人都举手同意“担忧未来型”的人最难以扔掉物品。

提问式回应与反馈

大家所有人都认为“担忧未来型”的人最难扔掉东西,那我们今天就来解决“如何使担忧未来型的人扔掉现在不需要的物品?”,大家同意吗?

学习者回答:同意

二、讨论并问题本质:

刚刚在片段当中已经讲到扔不掉东西的背后是把感情转移到了物品上,所以我们解决这个问题的关键其实是要找出来这个问题的本质,接下来小伙伴们还是分组讨论一下,为什么“担忧未来型”的人无法扔掉现在不需要的物品呢?给大家3分钟时间

分组讨论

学习者回答:不安全感、觉得会有损失、将来付出的代价会很高

提问式回应与反馈

谢谢大家所提供的答案,“不安全感”可以是一种,觉得会有损失和将来会付出的代价很高,这两个都很损失有关,可以归为一类?大家觉得可以吗?

学习者回答:可以

那么大家可以想一想,可以用一种什么感情来表达一下跟损失相关的情况呢?

学习者回答:懊悔

三、明确问题本质:

现在我们找到了两个原因,一个是“不安全感”,另一个是“懊悔”,最关键的那个原因,大家觉得是哪一个呢?

学习者回答:懊悔

现在我们就确定了担忧未来型的人是因为觉得未来会懊悔(这个只是现在的假设),所以无法扔掉物品,对吧?

学习者回答:对

基于这个原因与最开始提出的问题,现在可以转换为一个问题:“如何扔掉那些你觉得“现在扔了,未来可能会懊悔”的物品(特指现在自己不需要的物品)?大家一起来讨论这个问题可以吗?

学习者回答:可以

四、讨论解决方案:

好,现在针对这个问题,大家继续分组讨论,最后每个组讨论出一个解决方案,要有行动步骤,再给大家5分钟时间。

分组讨论

五、呈现解决方案:

学习者提供的答案

1、设定一个时间期限:根据物品的类型,设定一个具体的时限,在这个时限内不使用的话,就可以扔掉。例如一个月,如果一个月内没有用,可以确定自己未来会懊悔的感情可能是借口,就可以扔掉。

2、考虑替代方案:现在扔掉之后,未来是否可以有相应的替代方案,如果可以替代,就可以解决懊悔的感情,可以扔掉。

3、代价分析:衡量并对比物品留下来的代价和未来可能会用的价值,物品留下来的代价>未来可能会用的价值,就扔掉;反之,就留下来。

提问式回应与反馈

大家的解决方案很有创意,现在我们来给这四个步骤进行归纳、排序,把他们变成一个具有逻辑性的解决方案,怎么样?

学习者回答:可以

经过整合,最后呈现的解决方案

1、替代方案:询问自己是否有替代方案,如果有,就可以解决懊悔的感情,可以扔掉,如果没有,就进入下一步。

2、代价分析:运用对比分析法,问一下自己物品留下来的代价>未来可能会用的价值吗?如果是,就扔掉,如果不确定或否,就进入下一步。

3、设定时限:根据物品的类型给自己一个时间期限(建议日常用品最多半年),验证自己的代价分析是否正确,如果在这个时间期限内没有使用或物品留下来的代价>使用的价值,就告诉自己懊悔的感情只是个假设,不是真的,这些物品可以扔掉。

4、扔:付出实际行动,将要扔掉的物品及时清理出家门。

谢谢大家共创出来的这么精彩的解决方案,真的是出乎我的想象,可能通过这个方案,不可能一一下子把所有现在不需要的物品都扔掉,毕竟这是一个不断训练之后才会达到的程度,只要比之前有进步,就是很好的事,既然大家自己讨论出这么好的解决方案,总要自己用一下吧。

<A2:布置任务>

拆书家提问设计:

在接下来的三周内,大家可以回去收拾一下自己一直没用,但又担心未来会用的某类物品(书、文件资料、衣服等),运用大家共创出来的四个步骤去扔掉这些物品。

学习者案例记录:

背景:学习者A有5本很好的书(成功心理学、伯恩斯新情绪疗法、少有人走的路、习惯的力量、自控力),觉得自己未来都可能会读,虽然现在没读过也不太需要,但是总觉得扔了后,未来自己会懊悔。

行动方案:

1、替代方案:询问是否有替代方案,从好朋友那里要到了《少有人走的路》和《习惯的力量》两本书的电子版,所以可以舍弃这两本书。

2、代价分析:剩下的三本书,逐个问自己这本书留下来的代价>未来会读的价值吗?通过这个问题,可以将《伯恩斯新情绪疗法》舍弃,其余的先保留。

3、设定时限:给自己1个月时间,如果1个月内没有读的书(设想没读《自控力》),就可以舍弃掉。

4、扔:一周内将前两步得出来的三本书送人,一个月后的一周内将没读的《自控力》送人。

总结

最后,我总结一下今天的内容,收拾是针对物品与自我进行时间轴和关系轴的思考,不仅可以提升你的思考力和判断力,而且可以发现扔不掉的物品背后隐藏的情感,通过收拾,让你脱离对物品的执念,整理自己内心的混乱,变成更好的自己。最后借用Yif的刚刚讲完的复利效应,送给大家一句话,每天收拾一点点,一年就会收获一个突变的自己。今天的拆书到此结束,谢谢大家的参与。