开场:

开场: 自我介绍+图书介绍+分组(1分钟)

今天晚上所有的小伙伴,大家好!我叫聂树平,很高兴跟大家一起学习。

今天晚上我们分享的片段是来自《得到》APP一个专栏——刘润老师的《五分钟商学院》的《工具篇》的内容。刘润老师是在给微软、海尔、百度等大公司做战略顾问的一个非常出名的战略管理专家,在知识服务领域上有极高的知名度。为什么给大家推荐这样一本书呢?是因为他这样本书是非常简要清楚的,给我们提供了很多帮助我们在团队内部和组织之间,以及自我管理的一系列战略工具、沟通工具、博弈乃至演讲工具等等。对于在座各位,不管是公司还是在事业单位的,希望进步的我们来说,这本书是非常值得反复研读,具有极高实践价值的一本职场类干货。

为了接下来有个更好的学习氛围和效果,我们先来进行一个简单的分组,就让我们以所坐的三张小桌子为中心分为三组吧!

某家婴儿车公司的CEO接到了一个严重的产品质量问题投诉,句句在理,针针见血。CEO非常重视,紧急召开高管会议,研究对策。讨论了几小时后,各部门都有不少改进的提议,CEO也提出了很多要求。最后CEO说:“不看广告看疗效,大家要立刻行动起来。散会。”

CEO对大家的态度都很满意。直到有一天,他问负责产品的副总裁:“上次开会时,我让你派人去德国考察一下他们的质量管理体系,你们去了吗?感觉怎么样?”副总裁说:“啊?我正在忙质量改进的事,还没空想这件事,真要去考察?”

这么重要的事情,副总裁居然没放在心上。为什么会这样?是因为副总裁军吗?是因为他缺乏执行力吗?

都不是。因为这家公司缺少一种叫作“PDCA循环”的管理文化。

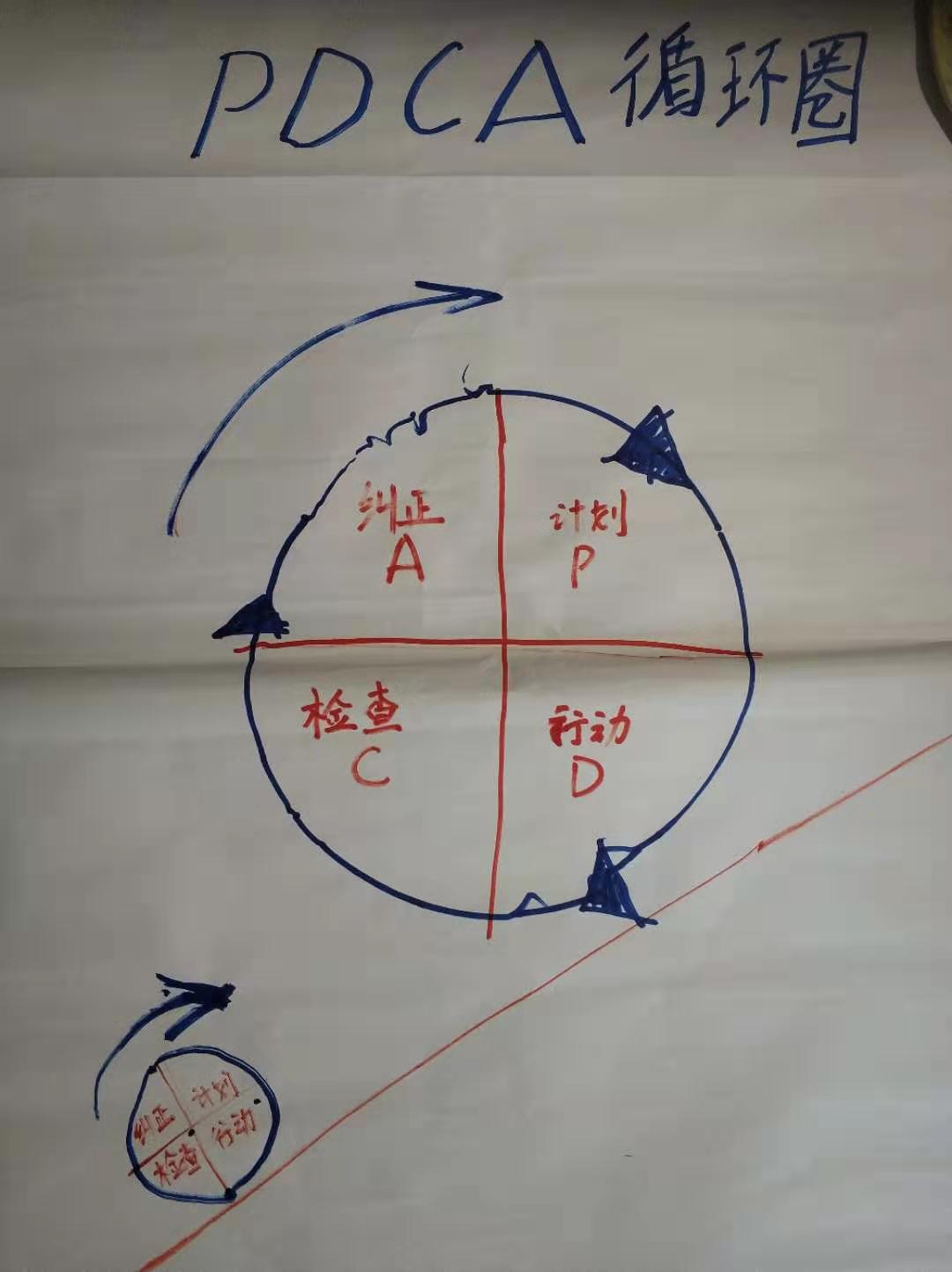

PDCA循环,又称“戴明循环”。PDCA这四个字母,分别代表:Pan(计划)、Do(行动)、 Check(检查)、 Adjust(纠正)。戴明是美国的质量管理大师,却成名于日本。在他的帮助下,丰田汽车公司获得了巨大的成功。丰田喜一郎说:戴明是我们管理的核心。日本甚至为戴明设立了质量管理领域的全国性最高奖一一戴明奖。1980年,美国国家广播电台播出了关于戴明的纪录片《如果日本可以,为什么我们不能?》,戴明终于在美国本土一举成名。

戴明认为,高质量,不是来自基于结果的产品检验,而是来自基于过程的不断改善。后来,这个理念不但被用于质量管理,更被广泛地用于企业管理领域。

回到最初的案例。CEO的问题不是没有计划,不是没有行动,而是没有检查,更没有处理。如果用PDCA循环,应该这么做:

第一,Plan(计划)。

CEO的紧急会议,其实就是一次计划会议。严格来说,一个戴明循环式的计划会议,有四个步骤:

1.根据现状找出问题;

2.根据问题找出原因;

3.确定主要原因;

4.针对主要原因,提出计划;

大部分人很熟悉这几个步骤。但是,一个PDCA循环式的计划,一定要有“ Who do What by When”,也就是“谁在什么时间完成了什么事”,责任明确到个人,而不是口头布置,责任模糊。建议尝试使用一些基于小组的任务管理工具,比如Teambition(团队协作工具)、钉钉、 Outlook(微软办公软件)等,把每一条 Who do What by When拆解,并发布到个人的任务栏里。

第二,Do(行动)。

行动是最占用时间的部分,也是最重要的部分。有了计划,以及基于计划分解的、分配到每个人任务栏里的、有时间限制的具体任务,执行就变得责任明确、优先级清晰。

第三,Check(检查)

每一件交代出去的任务,就像一个扔出去的回旋镖,最终必须回到手上。这是PDCA循环的关键。

有的人,你交代一个任务给他,他答应得好好的,但是从此就音无音信了。你实在忍不住去间进展如何,他说:“我早就完成了啊。”

交代的事办完了,就不能回个话吗?“回个话”,就是收回那只回旋镖。

同样,可以借助上文提到的工具,自动提醒任务发出者,接收者双方,确保每件事情都要接受检查。最终只有“完成”和“放弃”这两种可能,不存在“然后……就没有然后了”这种状态。

第四, Adjust(纠正)。

纠正,是为了总结成功经验,制定相应标准,或者把未解决、新出现的问题转入下一个PDCA循环。

总结成功经验,是“纠正”这个环节极其重要的工作。把未解决或新出现的问题转入下一个PDCA循环,也很重要。这将保证问题一且出现,最终一定会被解决。除非大家决定主动放弃,否则不可能出现提出问题后,这个问题再也没人关心,不了了之的情况。

大家可以看到,这个片段开门见山讲了一个故事,说某公司CEO接到一位客户投诉,他召开了一个紧急会议,在会议上部下们都承诺要怎样怎样改进。但是隔了几天他碰见一个领导,关心这个事情的进度。这个领导说:“还没有时间考虑这个问题呢。”

在本书作者来看,这个问题的原因到底是什么?作者认为:出现这个问题,是因为这个公司缺乏PDCA戴明循环管理圈文化,因此作者由此切入正题。具体说来,这个片段给我们讲了以下几个问题——

第一,戴明循环是什么?

戴明循环是采用计划、行动、检查、纠正这四个要素构成的针对工作过程,不断改善的这样一种管理模式。

第二,为什么要采用这样一种管理模式呢?

因为依靠戴明循环圈可以不断提高产品质量,提升效率和效益;否则缺少任何一个环节都可能造成降低效率,不能达到目标。

我们大家都特别关心第三个问题,如何实施戴明循环?

首先,大家在这个圆圈当中,在这个地方(现场手绘图的右上角)是第一个——制定计划,往往通过会议来实现。在这个会议上必须做到,第一要根据现状提出问题;第二根据问题找出原因;第三,在众多原因中确定主要原因;第四,针对主要原因提出行动计划。在这步最后必须确定您的任务在团队中,每一个人,谁在什么时间,完成什么事情,这是第一个计划。

其次是行动。采取行动,根据资源,通过行动去执行落实上一步计划中的任务。例如可以使用手账、清单、桌面时钟等等时间工具去做好这一步。

再次是检查进度,确保团队中发出和接收任务的双方都明确任务是否已完成还是放弃,不能像失联的马航飞机一样最后杳无音信。

第四是纠正瑕疵。对成功的地方予以固化,形成制度;对存在问题地方进行梳理转入下一轮的PDCA。

这个方法不知道大家用过没有,我最近已经使用过。

最近学院这边要求大四年级进行奖学金评定,我就召集班长,首先是制定计划,确定奖学金评定的前期工作相关数据的采集,全部表格设计等基础工作由谁来做,什么时间完成,其次是我抓紧行动,确保数据的完整,信息通知覆盖到位;然后是检查进度环节,我会导出相关的数据,通过QQ提醒学生,及时提交未提交信息的人员;最后就是纠正环节,我会在所有工作完成过后给出24小时公示和纠正并消除所有瑕疵或有异议的地方,最后导入系统,形成评奖学金的基础数据。

最后,我们关注第四个问题,就是戴明循环的适用边界在哪里?

从书中案例和我刚才自己的经验可以得知,无论是企事业单位还是其他场所,无论是团队事务还是个人项目,无论是供应商管理还是人力资源管理,无论是新产品的开发还是流程测试管理,只要是有需要重复进行、持续不断改善的事情,都可以用戴明循环针对过程进行改进,从而提升效率和结果。

接下来我们大家同学想一想,在您的(以桌子为中心的)小组内分享,开动自己的脑筋中想一想,在我们自己的经验当中,我们有没有这样的一个事情——需要自己改善的事情,但是最终改进的结果却并不如我们的意,也就是说最初预计的情况并没有运行得好,想一想,和大家分享一下。也许这样的事情是你的家庭实际财务状况的开展,也许是团队某个正在推进的项目,也许是你现在体重控制或者学业改进方面的一些规划落败情况。如果有,大家想一想,在小组内分享,每个小组四五分钟。有没有,想一想。

OK,OK,现在我们因为时间关系,邀请每一个小组的哪个代表同学来分享。

你们这一小组就由涛涛来分享,限时一分钟。

涛涛:我之前炒过一道菜-土豆丝,然后先制定一个计划,要炒制土豆丝;然后就是行动,去购买食材,找到调料等;做好后就进行检查,品尝,发现不好吃;然后就进行纠正,对调料等进行增减;在下次的时候对做的方法加以改进。

那你当时是这样的吗?我们是需要唤起你的A1。我们这另外一组哪位小伙伴来分享?

远方:我的计划有四个,行动有三个,检查有四个,纠正只有一个,最后做出来就只有目标五个字,譬如说我日常写的日志,我最近学的时间管理,就坚持跑步,跑着跑着,之前有时间就跑,跑着跑着就越来越少,最后就只有两个人,现在就只有我一个人;现在就觉得:早上又早起又不泡吧的人,看书的人越来越少!现在就觉得计划多,行动少;检查这块没更上,所以纠正呢,也不知道纠正哪里。

OK,好,谢谢。我们这位同学的A1非常到位,他总结他的计划倒是做了,就是一个行动未跟进,所以导致最后效果并不太理想。

OK,我们大家已经完成A1的环节,下面我们身边这个便签拿出来,用你的笔写下你最近即将开展的一件事情,这件事情一定是需要持续改善的,大家进行具体的规划,你准备如何采取哪些行动去改变,一定要写得有时间限制,有可衡量的效果。

我们分享就到这个地方,谢谢大家的参与,祝你有所收获。