开场:

在正式开始之前,我先分个组。 但因为今天人比较少,除观察家以外的所有人就组成一个组吧。 今天来得最晚的那一位担任组长,稍后组织研讨环节。

尊敬的观察家、各位亲爱的小伙伴,晚上好!

我是今天晋级2-4的王焱。 用3个标签介绍自己,分别是“职业培训师”、“驴友”和“妈妈”。

今天我要拆的这本书叫做《P.E.T.父母效能训练》。

【F】作者托马斯.戈登博士是美国著名的心理学家和人际沟通专家。 1962年,他创立了世界上第一门家长课程《P.E.T.父母效能训练》,这本书就是根据课程内容和收集的案例编写成的,于1970年出版,以传授后来被称为“戈登模式”的亲子沟通技巧为主要内容。

【A】这本书出版后,英文版的累计销量超过500万册,并被翻译成33种语言畅销全球。 这本书同吉姆.海诺特博士的《孩子,把你的手给我》一起,被称为亲子教育领域的两本“里程碑式的著作”。

【B1】据说为人父母可能是世界上最具挑战性的工作,但是同做其他工作通常需要上岗培训不同,在成为家长之前,我们往往没有接受过任何相关的训练,这也就是为什么我们会被扑面而来的养育方面的各种问题所困扰。 戈登博士的这本书就为家长们提供了一个解决亲子之间问题的系统思路,以及亲子沟通的技巧。 它不仅是方法,更是一套哲学;不仅关注如何解决问题,更关注如何维护关系。

【B2】今天的两段拆页将聚焦于当孩子面对问题的时候,家长如何通过非语言和语言两种途径传递对孩子的接纳,从而促进孩子的成长,也增进亲子关系。

【总学习目标】希望通过我今天的分享,能帮助家长朋友们从一个新的角度来思考和实践——在孩子遇到问题的时候,家长可以通过运用非语言和语言的途径传递接纳的态度,从而促成孩子发生自我导向的成长和转变,同时避免因为家长的不接纳而给亲子关系造成的伤害。

【学习目标】在跟随我完成第一轮的RIA现场学习后,学习者将能够运用非语言的两种技巧对孩子表达接纳,从而减少亲子之间的抵触和冲突,同时增进孩子独立思考和解决问题的能力。

这一轮要拆的原文片段来自于这本书的第3章,“如何听,孩子才会说:接纳性语言”。 现在请大家阅读手中的拆页。 读完以后请举手示意一下,谢谢!

接纳性语言的力量

当一个人能够发自内心地接纳他人,同时又能够表达自己的接纳时,他就拥有了强有力的帮助他人的能力。 当他这样做的时候,他对另外一个人的接纳性,就成了建立两者之间关系的一个重要因素。 在这样的关系里,另一个人可以成长、发展、做出建设性的改变、学会解决问题、向着心理健康的方向前进,变得更加有创造力,或能将潜能发挥到极致,等等。 这是生命中的另一个简单而又美妙的矛盾命题:当一个人感受到自己被他人完全接纳的时候,他就能破茧而出,开始思考自己希望做出什么改变,希望如何成长,如何塑造全新的自己,使自己更加有作为。

然而,父母接纳孩子是一回事,孩子是否感觉到被接纳又是另外一回事。 除非父母能够让孩子知道自己对他的接纳,否则一切都是枉然。 因此,父母需要学会如何表达自己的接纳,孩子才能确知父母接纳他。

用非语言来表示接纳

人类传递信息的方式有两种:一为语言(我们说的话),一为社会学家所说的非语言信息(我们没有说的话)。 非语言信息表达的方式包括手势、姿态、面部表情,或用其他行为来传达的信息。

用不干涉的方式表达接纳

当一个孩子专注于某项活动时,父母若不加以干涉、放手不管,就是一种有效的表达接纳感的非语言方式。 很多父母都没有意识到,他们经常通过干涉、打扰、接手、检查和介入向他们的孩子表达不接纳感。 成年人常常不能对孩子袖手旁观。 他们会闯入孩子的房间,介入他们的思想,不尊重孩子的隐私权,并且无法把孩子视为独立的个体。 这往往是由于父母的恐惧和担忧,以及他们自己的不安全感所造成的。

用被动倾听表示接纳

“什么也不说”也可以清晰明确地表达接纳感。 保持沉默——“被动倾听”——是相当有效地一种非语言信息,可以让对方感觉真正地被接纳。

虽然没有开口说话,但是你确实已经传达了某些讯息。 正如下面这位家长与刚放学回家的初中女儿之间的一段对话。

孩子:今天我被叫到了副校长办公室。

家长:哦?

孩子:没错。 弗兰克斯先生说我上课说话太多了。

家长:我明白了。

孩子:我受不了那个老家伙,他端坐在那儿,要么滔滔不绝地谈论他的各种困扰,要么就是说他的孙子孙女,还指望我们能感兴趣,你根本想象不出那有多无聊。

家长:(沉默)

孩子:坐在那样的课堂上,你不可能什么也不做,会让人疯掉的! 在他讲话时,珍妮和我坐在那儿开玩笑。 哦,他真是你能想象出的最糟糕的老师。 有这样一个差劲的老师真是气死我了!

家长:(沉默)

孩子:如果我有一个好老师,我会表现得很好,但是如果是弗兰克斯先生那样的人做我的老师,我就什么都不想学。 他们为什么会让那样一个家伙当老师?

家长:(耸耸肩)

孩子:好吧,我想我最好去习惯这个事实,因为我不可能一直遇到好老师。 差劲的老师总是比好老师多。 如果我被差劲的老师干掉的话,我的成绩进不了好大学。 那我就真的害了自己。

在这幕短剧中,沉默的价值被清晰地体现出来了。 在这个孩子被接纳的短暂时刻,她已经成长了。

因此,什么也不说与什么也不做一样,都可以传达接纳的感觉。 而接纳的感觉可以促进建设性的成长和转变。

【What】家长们有没有遇到过这样的情况——孩子明明遇到了问题,但就是不愿意跟家长沟通? 为什么孩子不把父母作为他们求助的对象? 为什么孩子不愿意同家长分享他们内心的真实想法? 有一种可能的原因是,在以往孩子尝试这样做的时候,家长采用了诸如命令、责备、评判、说教、哄劝、提建议等方式来进行回应。

事实上,当家长能够发自内心地接纳孩子会遇到问题,信任他们有能力解决自己的问题,同时又能够有效地传递这种接纳的态度时,他们就能够更强有力地帮助到孩子。

【Why】因为接纳其实是一种爱的表达,被接纳的人会感受到爱,而爱可以促进心灵和身体的成长。 也就是说,孩子会因为感受到爱而与家长建立更为亲密的关系,同时因为感受到家长的信任而更主动去思考怎么解决自己的问题,从而实现个体的成长。

【How】当然,接纳是一种存在于内心的态度,如果要有效发挥它的力量,就必须被表达出来。 也就是说,家长向孩子表达接纳,需要孩子能够看得见、听得到。 也就是说,可以分为非语言和语言两种途径来表达。

通过非语言表达接纳的第1个技巧就是“不予干涉”。

当孩子在专注地做自己的事情时,我们可以视为他正在解决一个属于他自己的问题,这时候如果家长保持着对孩子的关注,同时又克制住进行干预的欲望,只是静静地在一旁守候,就是在有效传递接纳。 举个例子,孩子想用积木搭一座房子,然后他搭出来的东西可能一点也不像房子,可能还时不时就倒掉,但家长只是看着,没有去插手。 这就意味着家长接纳孩子不成熟的尝试,允许孩子“试错”,允许孩子有自己的想法和解决问题的方式。

用非语言表达接纳的第2个技巧是“保持沉默”。 当孩子被某件事情所困扰,向家长倾诉的时候,家长如果保持沉默,不打断孩子,也不进行评判,就能有效地传递接纳感。

【案例意译】

来看一个案例——

刚下班回到家,儿子就拉着我说开了。

儿子:妈妈,我今天在学校跟人打架了!

妈妈:哦?

儿子:嗯,他想骑我的车,我没同意。 他就说我的车是个“破车”,然后就踢了一脚。 我很生气,说“你再踢一脚试试”,没想到他真的又踢了一脚。 我气极了,就踢了他……(然后开始描述打架的过程)

妈妈:(沉默)

儿子:妈妈,如果把他打死了,警察是不是会来抓我?

妈妈:嗯,听上去你有点担心。

儿子:哦,我倒是不会把他打死……

妈妈:(沉默)

儿子:会不会打成脑震荡啊?

妈妈:(沉默)

儿子:嗯,应该不会……(然后开始回忆自己打到了对方的哪个部位)

妈妈:(沉默)

儿子:我就是太生气了!(停顿了一下)算了,下次再碰到这种人,我是不会理他的,无聊!

在这个案例中,家长保持沉默,不打断、不评判,使孩子从一开始只是说出跟人打架的事实,到说出原因,再到意识到风险,最终得出了自己的结论。 家长的沉默传递了对孩子的接纳,让他从发泄情绪转移到自发寻求解决问题的方法,个体的成长就这样发生了,而且可贵的是它是自我导向,而不是被迫的。

总结一下,“不予干涉”是指当孩子处理自己的问题时,父母不插手;“保持沉默”是指当孩子面对问题,向父母倾诉的时候,父母不打断、也不评判。

【预防异议】可能有朋友会说,“不予干涉”和“保持沉默”,说起来容易,但做起来真的就太难了! 是的,确实不容易做到,因为父母往往接受不了孩子幼稚的做法,往往习惯性地想“纠偏”,往往下意识就帮孩子解决问题……所以,要做到这两点,就需要父母刻意觉察,在密切关注和倾听孩子的同时,克制住帮忙和评判的欲望。

“不予干涉”、“保持沉默”,不仅适用于孩子,也同样适用于其他人群。 比如:遇到困扰的朋友和下属。

【显像提问】在座的朋友有没有类似的经历——孩子或其他人在做自己的事情时你有插手? 或者孩子或其他人被什么问题困扰,向你“吐槽”的时候,你做了评判或给了建议?

因为时间有限,可以在以上两种情况中任意选择一种。回想一下,它发生在什么时间、地点、场合,对象是谁? 过程又是怎样的呢? 越清晰越具体越好。

有没有哪位愿意分享一下?

【学习者案例记录1】

前天在家里,孩子喝水的时候无意中把杯子碰倒了,水就洒到桌子上了,当然也不是很多。 然后我就问她该怎么办? 她知道要去找抹布擦。 这个擦的过程就很痛苦了——她把桌上的水就全部擦到地上了。 我看着就很着急,我说:“你干嘛把水擦到地上啊? 本来弄洒了就很不好,还弄得地板上也是……” 然后我可能就会去把抹布抢过来自己擦。

【反馈】

其实孩子已经知道要做一个补救的动作就是把水擦干净,但是妈妈忍不住插手了。 如果你让她自己来做,那么通过实践的过程,她自己会知道怎么把桌子擦干净,同时又不把水弄到其他地方。 好,谢谢姜琳的分享!

现在大家了解了在对方面对问题的时候,通过非语言表达接纳的两种技巧——“不予干涉”、“保持沉默”。 我们的目的是什么? 你去干涉孩子他肯定会不高兴,因为你不接纳他对吧? 同时我们还希望他能独立思考,自己能解决自己的问题。 那么,假如重新回到你刚才想到的那个情境里,运用刚刚了解的技巧,你会怎么做呢?在脑海中模拟一下那个过程,它可以是一个你看见对方在做什么事情的场景,也可以是你与某人对话的一个过程。 同样,越清晰越具体越好。 大家可以先在小组内交流一下。

有没有哪位愿意分享一下?

【学习者案例记录2】

我就选“不予干涉”吧。 我接着刚才那个事情说,她擦桌子的时候水弄到地上了,她就继续擦桌子。 可能桌子擦干净之后,她自己就会再去擦地板上的水。 这个过程中我就不去插手了。

【反馈】

就是说孩子把水从桌子上擦到了地上,你也就不再提醒她,让她自己去做——先把桌上擦干净了,然后再去擦地上的水,而且她自己就知道下次要避免把水擦到别的地方了。 这个过程中你就只是在旁边看着,不插手。 好的,感谢姜琳的再次分享!

我刚才也听到有朋友就“保持沉默”进行演练,但因为时间的关系,就不在这里安排分享了,可以下来交流。

简单总结一下,当他人面对问题的时候,要想提供真正有效的帮助,首先需要让他感受到被接纳,而表达接纳可以通过非语言和语言两种途径。 用非语言的技巧表达,一是“不予干涉”;二是“保持沉默”。

接下来的第2段拆页,将说明如何通过语言来表达接纳。

【学习目标】在跟随我完成这一轮的RIA现场学习后,学习者将能够运用语言,通过专注聆听、简单回应、深度反馈、评估调整等4个步骤向孩子或其他人表达接纳,从而令对方感受到被理解,与自己建立更为亲密的关系,同时也促进对方独立思考和解决自己的问题。

这一轮要拆的原文片段仍然来自于这本书的第3章,“如何听,孩子才会说:接纳性语言”。

现在请大家阅读手中的拆页。读完以后请举手示意一下,谢谢!

用语言来表示接纳

大多数父母都认识到,在人际互动中,一个人无法长时间地保持沉默。 人们需要某种语言交流。 显而易见,父母需要开口与孩子谈话,他们的孩子也需要他们开口,这样父母与孩子之间才能建立起一种亲密而重要的关系。

谈话是至关重要的,但是起决定性作用的是父母如何与孩子谈话。 我只需观察父母与孩子之间采用哪种谈话方式,尤其是父母回应孩子的方式,就能对他们的亲子关系有很多了解。 父母需要检查一下自己如何回应孩子的谈话,因为这里蕴含着父母效能的关键。

简单的“门把手”法

回应孩子的感觉或者是困扰的问题,最有效、最有建设性的方式之一是使用“门把手”法,或者说“邀请对方多说一些”。 这些回应中不包含倾听者本人的任何想法、判断或情绪,却邀请和鼓励孩子分享他自己的想法、判断或情绪。 它们为他开启了一扇沟通之门,邀请他开口说话。 其中最简单的是以下这些不带任何意见的回答:“我明白了。”/“哦。”/“怎么样?”/“真的呀?”

还有一些回应方式,更加明确地传达了邀请对方继续谈话或者说得更多,例如:“给我讲讲。”/“我很想知道你的看法。”/“我们来讨论一下吧。”/“这似乎对你很重要。”

这些开启法或者谈话邀请,能够很好地帮助对方与你沟通。 它们鼓励人们打开话匣子,或继续交谈下去。 它们还能“把球留给对方”。 它们不会使你把话语权从说话者那里夺走,正如你自己的信息侵占他的谈话那样,例如问问题、提建议、安慰、说教等等。 这些开启法使你把自己的个人情绪和意见保持在沟通的过程之外。

运用这些开启法,也传达了对孩子的接纳和尊重,它们表达了这样的意思:“你有权表达自己的感觉。”/“我尊重你以及你个人的想法和情绪。”/“我真的想听听你的观点。”

积极倾听

当孩子拥有问题时,除了邀请孩子开口的开启法,还有另一种更为有效的回应方法。 开启法仅仅只是打开了孩子的谈话之门,然而父母需要学会如何让这扇门保持敞开。

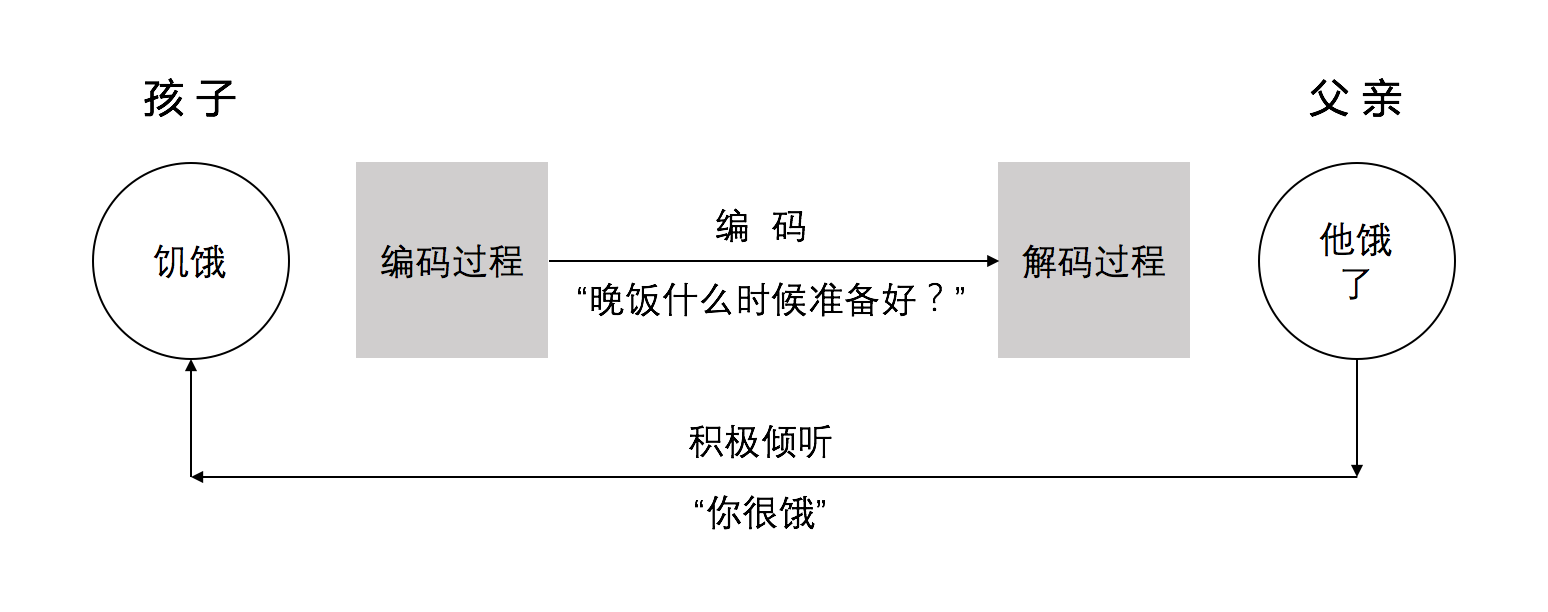

不论何时,当孩子决定与他的父母沟通,他就会开口,因为他有需求,常常是因为他的内心产生了某种想法。 我们说这个孩子的生命体处在某种不平衡状态。 为了使生命体恢复到平衡状态,孩子决定开口谈话。 比如说,孩子饿了。

为了去除饥饿(不平衡的状态),这个孩子成为信息“发送者”,要与人沟通他认为能给他带来食物的信息。 他必须选择某些他认为能够向人表明“我很饥饿”的信号。 这个选择过程被称作“编码”——孩子选择了一个编码。

假设这个孩子选择的编码是:“晚饭什么时候准备好,爸爸?” 当父亲接收了这个经过编码的信息后,他必须经过一个解码过程,这样才能明白它的意思,进而了解孩子内心正在发生着什么。

当父亲第一次“反馈”给孩子他所理解的孩子的原始信息时,他就是在进行积极倾听。

在运用积极倾听的时候,倾听者试图了解发送者的情绪或信息的含义。 然后他把自己的理解转化为他的语言(解码),反馈给发送者进行求证。 倾听者并没有发出他本人自己的信息——例如评价、意见、建议、推论、分析或质疑。 他只把他对发送者的话的理解反馈回去——不多也不少。

【What】在家长同孩子的沟通中,非语言固然是一种交流方式,但语言可能是更常用的方式。 表达接纳也是如此,除了“不予干涉”和“保持沉默”,家长更需要借助语言来传递接纳。

【Why】相信家长们都有这种感觉——如果在听孩子说的时候一直保持沉默,氛围会比较“尬”,而且非语言相对语言来说是有局限性的,如果只运用非语言,孩子可能感觉不到家长正在关注着他,也无法确定家长是不是真正地理解和接纳,更重要的是,如果只是不予干涉和保持沉默,很多时候无法有效地促进孩子解决自己的问题,所以家长也必须学习运用语言。

那到底说什么,以及怎么说呢?

【How/细化行动步骤】我总结了4个步骤——

1.专注聆听。 父母全神贯注地听孩子说话,要面对孩子,同他有眼神的交流,不要一边听一边做其他事,也不要孩子话还没讲完就打断他甚至走开;

2.简单回应。 家长使用一些简单和简洁的语句来做回应,引导孩子继续说下去。 比如:“哦。”“嗯。”“真的吗?”“我明白了。”“讲给我听听呢。” 这些回应都具备一个重要的特点,就是它们都表明你在听对方说,并且愿意继续听下去,同时它们不包含任何你作为家长的评判、想法和情绪;

3.深度反馈。 只是用“嗯嗯”“啊啊”来回应,还不能达到最好的效果,或者说,这只能算基本的反馈,要想达到更好的效果,还需要进行深度反馈。 怎么做呢? 先来看看家长与孩子之间的沟通过程到底是怎么样的——

当孩子产生某种想法、需求或感受的时候,他就会发送出一条经过编码的信息,也就是说,他可能不会直接把他内心想的说出来,而家长接收到信息以后,就要经过解码,探究孩子的内心,然后再反馈给孩子求证。

举个例子,孩子参加了学校组织的远足,回家后跟你说:“我今天走了好远的路啊。” 这就是一个经过编码的信息,请问,你会解码出什么信息呢? 我告诉大家一个秘诀,解码解什么? 事实加感受。 事实是——走了好远的路,感受是——累。 然后你把经过解码的信息再进行编码,反馈给孩子,你会说什么? “你今天走了很远的路,觉得好累”。

【学习者提问】

“那像你说的,解码是事实加感受。 那解码的时候我可能不对啊,是错的怎么办?”

【就原文知识点反馈学习者】对啊,这是完全可能的,你的解码可能不正确,所以我们还会有第四步:评估调整。

4.评估调整。 借用拆页上的这个案例,如果孩子真的是饿了,而爸爸的解码是:“你想吃了晚饭早点出去玩”,那么爸爸的解码就不正确。 通常我们把这样一个解码错误的信息回应给孩子的时候,他会进行纠正,孩子可能会说:“不是,我真的是饿了。” 那么爸爸就需要把他接下来的回应调整为:“哦,原来你是真的饿了,那先吃点饼干吧,晚饭还需要一点时间才能做好呢。”

借助这样一个过程,你就能更好地理解孩子并满足他的需求,从而建立更为和谐亲密的关系。

【不这么做的坏处】但很多家长习惯的做法,在孩子说话的时候既不够专注,又很快就做出主观的评判。 这会造成什么后果呢? 第一,孩子感到不被接纳,他可能就不再愿意同家长交流,甚至从此向父母关闭心扉;第二,家长可能会干扰孩子的成长——孩子需要发展独立思考和解决问题的能力,而不是由家长指挥甚至代劳。

前两天听一位妈妈说,哥哥向她抱怨妹妹弄坏了自己精心完成的手工作品,而她马上就说:“你自己怎么不把东西收好呢?” 孩子当时就大哭起来,指责妈妈偏心,而且对妹妹的态度也变得不友好了。

如果这位妈妈按照刚才讲的4个步骤,先是专注地聆听哥哥的“投诉”;听的过程中给予“哦”、“明白了”这样一些简单的回应;然后进行深度反馈——“妹妹弄坏了你的纸灯笼,你真的很心疼。” 如果哥哥说“我不是心疼,我是生气,非常生气,因为我都跟她说好多次了,不要随便动我的东西。” 妈妈就可以调整她的回应:“哦,明白了,因为妹妹不听话,又随便动了你的东西,所以你非常生气。”

跟这位妈妈原来的做法相比,沟通的效果是不是就大不一样?

刚才跟大家介绍了用语言来表达接纳的4个步骤,分别是:专注聆听、简单回应、深度反馈和评估调整。 跟用非语言表达接纳一样,这4个步骤同样也适用于除亲子沟通以外的其他场合,比如好朋友向你倾诉他的烦恼,下属因为工作上的难题向你求助等等。

【场景设计】接下来我就提供一个场景,请大家运用这4个步骤来做练习。 场景是这样的——

你在一家公司主管销售,你有一个下属小张,他刚来公司3个月。 考虑到他还是新人,你分配给他的销售任务并不重,可是因为他与人打交道的能力有限,工作始终显得很吃力,而且这个月连销售任务都没能完成。 你认为他的工作态度是端正的,只是能力还需要锻炼,你愿意给他机会去成长,于是这天下午,你把小张叫进了你的办公室,打算同他沟通一下,一方面缓解他没能完成任务的心理压力;另一方面,也促进他自动自发地想办法来解决销售业绩不佳这个问题。 那么运用表达接纳的这4个步骤,你可以怎么跟他说呢?

【角色扮演】请大家在小组内研讨,把两个人之间的对话模拟出来,然后进行发表。 发表的时候,一人扮演主管,一人扮演小张,把这个对话的过程展示出来。 请注意,不是要你同小张讨论怎么解决他的问题,而是通过这4个步骤表达你对他现状的接纳,缓解小张的心理压力,同时促进他自己想出解决问题的办法。

(分组研讨)

哪一个组愿意展示一下他们的研讨成果?

【学习者案例记录3】

主管:小张,来我们公司一个多月了,感觉怎么样啊?

小张:我感觉不错。

主管:哦。

小张:就是感觉每天工作能学到东西,但是也有一定的挑战。

主管:嗯,哪些事情让你觉得有挑战啊?

小张:特别是遇到一个新客户的时候,因为我经验不是很丰富,我觉得挺挑战的,我觉得我没法很快取得对方的信任。

主管:嗯,你遇到新客户,会觉得与客户之间建立信任有障碍?

小张:是的,我那个张师父,他就能很快和客户聊到一块儿,感觉像认识多年的朋友……我觉得我自己就欠缺这方面的能力。

主管:哦,那么跟客户之间的这种沟通障碍,你觉得是不是你在最近业绩不理想的一个主要原因呢?

小张:嗯,主要原因吧。

主管:哦。

小张:嗯,因为才来嘛,可能也会有一个适应的阶段。

主管:听起来你对这个是有思想准备的。

小张:确实是,毕竟是干销售的嘛,前期苦活儿累活儿都要干,前期的压力比较大,这是必然的。

主管:你已经有思想准备了,我也看到你很愿意去努力。 如果后期还有什么需要我们支持的,尽管跟我说。

小张:行,以后遇到问题多请教师父吧,对于自己来说也是一种快速的成长。

主管:看到你这么好的状态,我们也对你很有信心。

小张:谢谢!

【反馈】

好,谢谢两位! 在这个练习里,主管要用语言对小张表达接纳,那么我们按照这4个步骤来反馈一下:“专注聆听”有没有做到? 你觉得她有没有做到? 做到了,她一直在看着你。 “简单回应”呢? 有,“嗯”、“哦”这样。 那“深度反馈”呢? (小张:我觉得“深度反馈”就是问问题:你以后想怎么做? 怎么调整? 只要让我深思了就是深度反馈。)那看来这里有一点理解上的偏差。 “深度反馈”其实是解码,并且把解码的信息反馈出去。 解码的是事实加感受。 那“评估调整”呢? (小张:好像没有。) 那就是说,这里没有用到。

【学习者提问】我有问他是不是需要帮助,但感觉他更愿意自己处理,所以我就又收回来了,这个算“调整”吗?

【就原文知识点回应学习者】这个不算,因为这里的“评估调整”是指解码错误的情况。 但从刚才的情况来看,确实没有出现明显的解码错误。

【学习者提问】如果解码是正确的就不需要再调整,对不对?

【就原文知识点回应学习者】对,如果解码正确,这一步就不需要了。 它是指当解码不正确的情况下需要进行评估调整。

但从刚才的演练中也反映出一个问题,主管想通过沟通,一是缓解小张的心理压力,二是促进他自动自发地解决问题。 第一步从效果来看,没有问题;第二步呢? 主管说得比较多了,其实应该把说的机会更多留给对方。

好,这个用语言表达接纳的技巧,跟用非语言表达接纳一样,也是不仅仅适用于亲子沟通,同时适用于其他的沟通的场合。

【分步催化1】接下来,请各位想一想,接下来的一周以内,你可能会遇到的某种情形,比如,孩子因为考试成绩不理想,有点沮丧;下属接了一个很挑战的工作任务,压力很大……或者类似的其他你可能遇到的,身边某个人被某个问题所困扰的情境。 那会是一个什么样的情境呢?

【学习者案例记录4】

我的情境是,孩子下周不是要期末考试吗,孩子可能会考前紧张,设想有天晚上孩子过来找我交流。

【分步催化2】现在,请根据你刚才想到的那个情境,再设想一下,现在那个陷入问题的人就在你面前,你正想就他的问题发表下意见,给点建议什么的。 突然,你想起刚刚学习的用语言表达接纳的4个步骤,那么按照这4个步骤,你可以怎么同他沟通呢,既让他感到被理解,对你产生亲近感,同时又能促使他自己想出解决的办法? 请想象一个你同他对话的场景,你会如何运用用语言表达接纳的4个步骤来同他沟通,从而令对方感受到被理解,同时也促进他独立思考和解决自己的问题? 设想一下时间、地点、场合和人物,并把对话的过程模拟出来。 可以在便签上写下对话的要点,然后分享。

有没有哪位小伙伴愿意跟我们所有人分享一下?

【学习者案例记录5】

期末考试的前一天晚上,孩子来找我,说:“给我讲个故事嘛,我睡不着。” 我说:“哦,你想听故事啊。” 但因为这时该睡觉了,我并不打算往后推迟,就只是做这样一个简答的回应。 然后,孩子可能就会开始倾诉:“我睡不着。” 这时我就对他的信息进行解码,“你睡不着,你觉得很心烦。” 然后孩子就会进行澄清,“不是,我不是心烦,我是想到明天要考试了,我很紧张。” 然后我就再进入一个倾听的循环,“哦,你想到明天要考试了,你很紧张。” 然后孩子可能就会继续倾诉:“是啊,我想到明天要考试,我有题目不会做怎么办啊? 要是我做错了怎么办啊?” 我就先做简单的回应:“哦。” 然后再进行解码,“你担心自己准备得还不够充分,所以很紧张。” 他说:“不是,其实我已经把所有该复习的都复习得很好了,但是我很希望这次能考第一名。” 我就这样回应:“哦,原来你是对自己有很高的期望……妈妈祝愿你能实现你的愿望!”

【反馈】

谢谢成竹! 我们一起来回顾这个案例,大家觉得这4个步骤有没有体现出来? 能很清楚地看到,对吗? 尤其是“评估调整”这一步。 因为在之前的练习环节,没有走到这一步,所以这一轮成竹特别留意设置了一个解码错误的情况,然后来进行评估调整。

还有一个反馈是,在我们同孩子实际沟通的过程中,有可能他不会直接告诉我们他的感受。 在刚才成竹的发表中,我们听到孩子说他“很紧张”,但在实际生活中,孩子可能不会直接告诉我们,所以需要进行解码。 如果他自己没有说出来,但是你说出来,并且说对了,孩子就会觉得妈妈很理解我,妈妈很懂我,这个是很关键的。

另外,我们发现这4个步骤不是绝对的1234。 比如“专注聆听”是不是贯穿于整个过程当中的? 在进行“深度反馈”之后,还是有可能去做“简单回应”,对不对? 所以我们在运用的时候可以更加灵活。

今天给大家介绍了一个理念——当孩子或是身边其他人面对问题的时候,最有效的帮助他的方式是表达接纳。 接纳可以通过非语言和语言两种途径来表达。 具体来说,非语言的途径一是“不予干涉”和“保持沉默”;语言的途径可以分为4个步骤:专注聆听、简单回应、深度反馈、评估调整。 希望能帮助各位增进与他人的关系,同时也有效推动他人的成长。 谢谢!