开场:

大家早上好!非常高兴今天能在这里给大家做一个分享。

我叫钟沛华,一个会养生的90后,一个爱多肉的理工男,一个一级拆书家。

【分组】

那么在开始前,我们先做一个分组。在座的各位,我们以桌子为单位,一共分成两个小组。

【图书介绍】

今天我要给大家分享的内容来自这本书《科学学习》。

【F】这本书讲的是学习方法论,由著名的教育学权威专家、斯坦福教育学院院长丹尼尔-施瓦茨所著。书中精选了26种黄金学习法则,并详细介绍了每个法则的原理、方法和适用边界等。

【A】本书得到了著名教育学家顾明远亲自作序推荐,同时也得到了俞敏洪、刘东华和刘嘉等人的大力推崇。对比其他同类书籍,本书可谓十分全面,涉及了学习和生活的各个方面,同时又十分严谨科学,有大量实验和数据支撑。

【B】(B1)那么大家是否曾经苦恼过,为什么自己或孩子已经很努力了,但学习效果还是上不去?明明你已经讲得很清楚了,但对方还是似懂非懂?夜深了,是继续挑灯夜战,还是明日再来?这些问题,你都可以从书中找到答案。书中涵盖的26种方法,几乎可以解决你遇到的任何学习问题。(B2)而今天我要分享的这两个片段,能教会你如何使用外部奖励塑造行为,以及如何通过内部奖励持续行动。内外兼施,让奖励成为你的行为助推神器!

【学习地图】

OK,那我们现在来看一下今天的学习内容。今天,我们的主题是“内外兼施,让奖励成为你的行为塑造神器”。内容主要分成两部分,第一部分是如何通过外部奖励来塑造新行为;第二部分是如何使用内部奖励来促进持续行动。

现在我们先进入第一部分。

【学习目标】通过本次学习,学习者能够学会使用外部奖励的方式来塑造行为。

片段来自《科学学习》P268-269

以外部奖励塑造行为

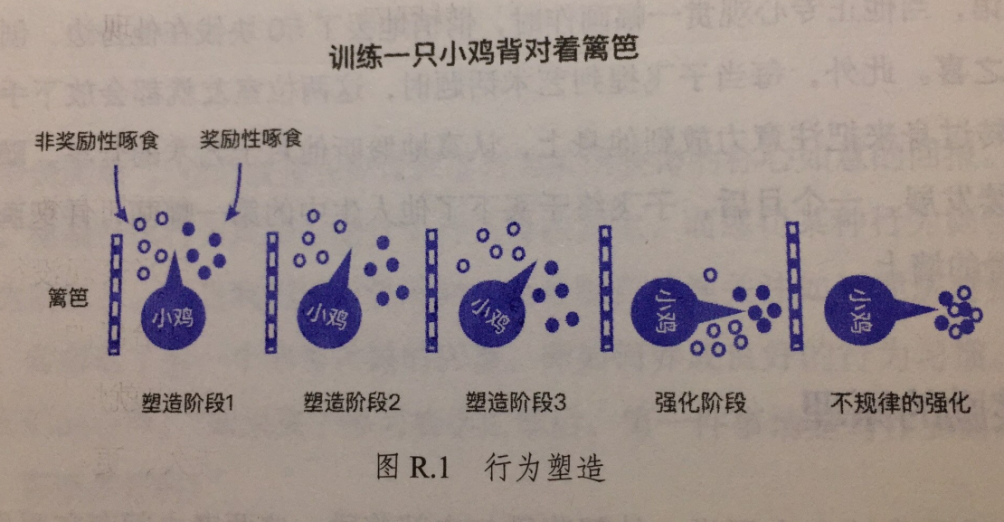

外部奖励在教育中主要用在塑造学习行为上。通过引导塑造,学习者会逐渐展现出我们期待的目标行为,在目标行为出现后,再进一步巩固强化。举个例子,假设我们希望让小鸡学会背对篱笆(其实是否理解为什么要这样做并不重要,因为外部奖励无论如何都会生效)。过程中我们需要循序渐进地塑造小鸡的行为,直到出现我们想要的最终结果。图R.1展示了塑造行为的整个过程。

塑造阶段1:小鸡在地上啄食,啄的位置呈现出自然的随机性。每当它稍稍转向右边啄时,我们就立刻正向强化这个行为(比如,给吃的)。我们需要迅速精准地完成强化的过程,否则很可能会在拖延中不经意间奖励了其他行为。总之,对于理想行为的奖励,越及时越好。

塑造阶段2:小鸡啄食的范围稍微向右偏了一点,啄食位置随机分布在新的区域中。我们还是继续奖励向右的啄食行为,而当它不小心回到左边时就什么也不给。虽然我们可以在它向左转时惩罚它,但其实这样做没有必要反而还会带来额外的压力。更何况惩罚并不能让它知道该做什么,它既有可能转向另一边,也可能受到惊吓而跳开到一旁。对人来说也是一样:惩罚可以阻止某个具体的行为,但对鼓励理想行为却毫无作用。

塑造阶段3:继续塑造小鸡向右转的行为,直到最终朝向期待的目标方向(背对篱笆)。

强化阶段:终于,我们可以奖励“小鸡背对篱笆”这个期盼已久的行为了。这个阶段中,奖励会进一步帮助小鸡区分被奖励的行为是“向右转”还是“背对篱笆”。为了防止小鸡一直向右转圈圈,奖励强化只出现在篱笆的正前方。

不规律的强化:这个部分理解起来可能不那么直观。事实上,我们并不会在每次出现目标行为时都给予奖励,时有时无的奖励反而更加有效。通过时有时无的奖励,小鸡慢慢就会明白一个道理:虽然这次好好表现没得到食物,但是只要继续好好表现,最终一定会得到食物的!随机给出的强化奖励能够避免行为过度依赖奖励,否则一旦奖励终止,目标行为也就烟消云散了。令人出乎意料的是,随机强化比稳定强化发挥的作用更持久、更稳定。不信就看看那些在麻将桌旁坐下就起不来的人吧!

(I讲解)

好,大部分小伙伴已经读完了,那么我们来梳理一下。

(what)原文中讲到,外部奖励在教育中通常是用来塑造行为的。通过引导,让学习者逐渐出现我们所期望的行为。

(why)其原理是,借助外界的力量为指定行为提供持续的动力。

(where)这个方法通常是用于塑造一个新的行为,此时学习者还没有太多的内在驱动力。

(why/不这样做的坏处)这时候,如果不借助外部力量的话,那么学习者很容易就会出现动力不足,那就难以持续行动来塑造新行为了。

通常,外部力量可以分为两类,一是正面的力量,如奖励,二是反面的力量,如强迫、惩罚。如果我们使用反面的力量,如强迫孩子写作业,那么会给人带来额外的压力,同时还会消磨所剩不多的内在驱动力。外力一旦消失,我们要塑造的行为也将停止,比如,家长一不在,孩子就开始偷玩。而使用奖励时,学习者不但没有额外的压力,而且还能收获愉悦感,慢慢的也许还能提高其内在驱动力。

(how)那么具体的使用方法,可分成3个阶段,具体如下:

1、塑造阶段:

(1) 每当做出有利于目标的行为时,立即正向强化;

(2) 持续正向强化,直到达成目标。

2、强化阶段:

(1) 每一次达成目标,都给予奖励。

3、不规律强化阶段:

(1) 当强化阶段持续了一段时间,目标行为已经基本稳定时,可以逐步减少奖励,把持续性奖励改为随机性奖励。

(预防异议)看到这里,可能会有些学习者感到疑惑,为什么最后要把持续性奖励改为随机性奖励呢?

首先,经过了前面两个阶段,学习者已经习得了新行为,所以最后一个阶段的目标不是习得,而是让新行为更加持久牢固。我们的做法是减少奖励,以随机性奖励代替每次都奖励。一方面,这可以减少学习者对外部奖励的依赖,另一方面,实验表明随机性奖励的效果比持续奖励的效果更佳,因为当人们偶尔拿不到奖励时,会更加努力地去争取。

(意译案例)书中介绍了一个小鸡的例子,那么这里给出一个关于人的非常有趣的案例:

小飞在大学时读的是理科,但是分配宿舍时却分配到了艺术系的一个宿舍。有一次同宿舍的两位室友想要在宿舍墙上挂一副油画,却遭到了小飞的反对,小飞觉得那里应该挂上自己喜欢的球星海报。他们互相都说服不了对方,于是两位室友决定使用一些方法来改变小飞对艺术的看法。

塑造阶段1:在一次聚会中,两人邀请了一位年轻貌美的姑娘去和小飞谈论有关艺术的话题,并且每当小飞谈到艺术等关键词时,姑娘就会由衷地赞许。

塑造阶段2:两人随后带着小飞去艺术博物馆,当小飞专心欣赏画作时,室友就会在他身旁偷偷扔下几块钱,给他创造一个意外之喜。

塑造阶段3:在宿舍中,每当小飞谈论艺术时,两位室友都会放下手头的事,把注意力放到他身上。

强化阶段:一个月后,小飞终于买下了他人生第一幅画,并挂到了墙上。宿舍里皆大欢喜,并一起出去吃了一顿大餐。

不规律的强化:在后续的日子里,当小飞谈论到艺术,大家也会时常一起给予关注,一起讨论,只是没有一开始的那么刻意了。慢慢的,喜欢艺术这件事也成为了小飞生活的一部分。

不知道以上的故事,是否让大家感受到了外部奖励的力量?

【A1激活经验】

拆书家提问设计(逐字稿):

OK,那么现在大家请回想一下,在过去的日子里,是否曾经想过要培养孩子一个好习惯,或者是想要让丈夫或妻子每天早点睡觉,又或者是自己想要养成晨跑的习惯,等等这些类似的任何想要塑造自己或他人一个新行为的经历?但是在实施过程中,却忽视了使用奖励的方法,导致这个行为最终没有被成功塑造起来?大家的记忆中是否有这样的经历?学习了今天的方法后,假如再给一次机会,你可以怎样改进呢?

现在请大家花3分钟的时间在小组里交流分享一下。

学习者案例记录:

红梅:

早前自己是个早睡困难户,从前从来没有成功培养成早睡早起的习惯,屡战屡败。

(A1+)那么如果结合今天所学的方法,首先在塑造阶段,如果发现自己在这段时间表现不错,那么就给自己买一些心仪的东西奖励一下。之后每次良好表现都可以给自己一些奖励。最后习惯培养出来后,就不需要经常奖励了,只是偶尔鼓励一下即可。

【A2催化应用】

拆书家提问设计(逐字稿):

好,失败的案例大家都有,那么在未来我们要如何去改进呢?

今天我们了解了外部奖励的作用,又学习了使用外部奖励的方法。那么假如在以后的日子里,大家再次遇到了类似的情况,或者在未来想要塑造一个新行为,大家又可以如何使用今天所学的方法来应对呢?

现在请大家在小组里讨论一下,并为自己将来可能遇到的类似情况,制定一个有效的行动方案。注意要结合今天所学的方法哦。

学习者案例记录:

木门:

想培养行子下围棋的兴趣,接下来我会这么做:

1、塑造阶段:每当他提到围棋的话题时,我们就很感兴趣地和他聊,让他觉得他一说这个,我们都很感兴趣。

2、强化阶段:每次达成目标都给予奖励,每次下棋时,我都会去发现他一个亮点,用来表扬他,让他觉得很过瘾。

3、在后期他养成下围棋的习惯后,需要偶尔赢他一下,让他下次更努力地去下。

【过度语】刚才我们学习了如何使用外部奖励来塑造新行为,那么一个行为被塑造出来后,我们又该如何促进学习者持续行动呢?现在我们进入今天的第二部分,一起来探讨一下内部奖励是如何促进持续投入的。

【学习目标】在新行为被塑造出来后,学习者知道如何使用内部奖励来促进持续行动。

片段来自《科学学习》P269-270

以内部奖励促进持续投入

内部奖励会调动起人们的内在驱动力,促使人们持续投身于那些能产生愉悦感的活动中。人们之所以这么做是因为活动本身的魅力,而非任何来自外部的奖励。与此同时,每个人内在享受的点也是不同的。比如大厨享受的可能是烹饪佳肴的过程,而球迷则喜欢沉浸在比赛的喝彩声中。对于学习来说,符合每个学习者兴趣的个性化学习路径可能是最完美的状态。然而美好的愿景在面对实际情况时,总显得有点遥不可及,毕竟学生人数众多,来自不同的成长背景,每个人的兴奋点与兴趣点也各不相同。幸亏有一些能够激发内在动力的情境,几乎人人受用。瑞安和德西(Ryan& Deci, 2000)提出了三种基本的内在动机:自主权、胜任感,以及社交关联。

自主权指的是对自己的决定与行为具有掌控力的感觉。我们发现那些赋予学生更多自主权的班级,要比那些控制欲强、喜欢发号施令的班主任管理的班级展现出更强的好奇心、对挑战更强的渴望,以及对学习更持久的驱动力。

胜任感指的是当你完成预期目标时一种驾轻就熟的感觉。例如,练习投篮时不断提升的命中率,就会在无形中促使人乐此不疲地继续练习。

社交关联涉及的是人们渴望与他人建立关联的基本需求(请参考章节B)。虽然社交关联对于内在驱动力来说并非必要条件(很多适合一个人独自完成的活动也能激发人们的积极性),但它还是能起到一定程度的提升作用。例如,对自酿啤酒或自制家具感兴趣的业余爱好者来说,如果能有机会与他人分享自己的劳动成果,那该是一件多么值得骄傲的事情啊(请参考章节M)!

因此,任何能产生上述感受的活动都会非常鼓舞人心,毕竟触及人类心理需求的事情往往能发挥巨大的威力。

OK,大家都读完了,那么我们来梳理一下。

(what)内部奖励可以激发人的内在驱动力。最常见的就是兴趣,正所谓兴趣是最好的老师嘛。然而每个人的兴趣点不同,在实际教学中难以把握,所以书中提出了3个通用的基本动机:自主权、胜任感和社交关联。

(why)这3个动机都是基于人内心的需求。

自主权满足人对掌控力的渴望,人都喜欢能自由掌控自己的行为与决定。

胜任感满足人的成就感,人们喜欢在挑战中不断成功的感觉。

社交关联则是满足了人的社交需求,社交需求是在马斯洛需求金字塔中的第三层,是人解决了生存与安全问题后的首要需求。

(how)那么具体应用这3个动机的方法整理如下:

1、提供自主权,提高掌控感:让学习者能自由选择学习的内容、方式、时间和地点等。

2、提高胜任感:设计一条循序渐进的上升路径,让每一次的难度仅比当前水平高一点点。

3、结合社交,与他人分享:开始时可以分享计划;寻找同路人一起做;在过程中可以分享成果或感受。

(案例)这里我举一个我小外甥吃水果的例子:

在我小外甥刚出牙后不久,我们曾经给过一些水果她吃,可能是因为牙齿没长全,所以那段时间她不怎么爱吃。到后来即使牙齿都长得越来越多了,但是还是一直不愿意吃。后来我们尝试使用了书中的这3个方法,没想到她从此爱上吃水果了。

首先,我们在吃水果时,会摆出一些水果,让她来挑。挑好水果后,我们会教她切水果和剥皮。我们发现她对于能参与进来一起切水果、剥皮会显得特别兴奋。这里,其实就是提供了自主权。

然后,我们在挑选水果时,一开始会选择葡萄这种较软的水果,慢慢地又添加了橙子一类,最后才加上苹果这种较硬的。这里,我们遵循了胜任感的原则,让她一开始吃那些容易入口的,后面再慢慢增加难度。

最后,每次切完水果后,我们都会让她把水果分给大家,分给爷爷、奶奶、外公、外婆。这时,她就会兴奋的拿着自己挑、自己切的水果分给大家,当然也不会忘记给自己留了一份。这里,就是利用了社交关联的原理。

从此之后,吃水果的时间成为她每天最愉快的一段时光之一了。

好,我们现在来总结一下。

(where)内部奖励通常是在一个新行为被塑造成功之后,用来巩固加强这一行为的。当然也可以用于激励已存在的行为,让学习者持续精进。

(不这么做的坏处)如果没有了内部奖励,那么一个行为可能就难以自发地长久持续下去。

(预防异议)那么我们能不能使用内部奖励来代替外部奖励去塑造新行为呢?

对于某些学习者本身就有兴趣的内容,这种做法是可以的,可以直接使用内部奖励来激励,不需要借助外部奖励的力量。但是对于一个不熟悉的行为,学习者的内在驱动力不足,这时内部奖励就难以取代外部奖励了。所以在不同的场景下,选择适当的方法会更加有效。

【A3促动参与】

拆书家提问设计(逐字稿):

小云同学通过外部奖励的方式,已经塑造了她5岁小孩的阅读习惯。她给孩子买了一堆热门图书,并且每天晚上都定时陪孩子一起阅读。可是最近她发现,孩子的阅读兴趣好像没有一开始那么大了。所以她心中有些不安。

今天她刚好听了这次分享,学习了内部奖励的方法,所以她决定回家和孩子聊一聊,尝试使用内部奖励的方法去增强孩子对阅读的兴趣,从而让孩子保持阅读的习惯。

那么现在请大家在小组里讨论一下,选出两名学习者,一人饰演小云,一人饰演孩子,然后结合刚才我们所学的内部奖励的3个方法,两位饰演者通过演练对话的方式,一起探讨出一个更有效的培养持续阅读的方案。

学习者案例记录:

记录一:(啊醉饰演小云,木门饰演孩子)

小云:小木宝宝,我最近在网上看到很多有趣的图书,你来看一下,喜欢哪一个?

宝宝:嗯……我喜欢这个,这个《西游记》。

小云:哦,好,这本正好是图画书,那我们先看这本好吗?先看一个星期?

宝宝:好啊好啊。

(一段时间后)

小云:我们这个图画书看了这么久了,现在我们来看一些有文字的如何?

宝宝:我觉得这图画书就挺好的,文字我都看不懂。

小云:那这样,我来读给你听好不好?

宝宝:好啊,来吧。

小云:啊,我发现你很厉害啊,我读过的这些字,你都差不多认得了,那么我们来读一些文字多一点的书怎么样?

宝宝:不要,太难了。

小云:那这样,我们看这个,这边是文字,这边是可以供你画画的,读完后你可以在这里画画,有兴趣吗?

宝宝:有啊,我喜欢画画,我现在就画给你看。

小云:哇塞,我发现宝宝你最近很厉害,今天我们带着书出去玩怎么样?你想去哪里?

宝宝:我想去同学家,他那里有很多漫画书。

小云:那好啊,你可以把你读的故事讲给他听啊。

宝宝:好,出发。

小云:哇,宝宝真棒。你给同学讲得三打白骨精太精彩了,大家可高兴了。

反馈:

我们掌声感谢一下。刚刚两位学习者扮演的很棒,首先,小云同学在每次选择时都会问宝宝,让他自己来挑书、选地点,并且每次提高难度时也会问宝宝的想法,让他自己来决定,这里相当于提供了自主权了。另外,中间也能看到在选书时有一个从易到难的循序渐进的做法。最后,她还带他去同学家里进行分享,分享他读过的《西游记》。非常棒!

记录二:(泉水饰演小云,思思饰演宝宝)

小云:宝宝,我看你最近对看书没有那么大的兴趣了,那我们来换一种方式好不好?

宝宝:好啊。

小云:你看,我最近买了很多书,你喜欢哪个?自己来挑吧。

宝宝:我喜欢漫画。

小云:这里有漫威的,有海贼王,你喜欢哪个?

宝宝:海贼王吧。

小云:那我们什么时候来看呢?

宝宝:等我们吃完饭、散完步回来看吧。

小云:行,那你想在哪看?卧室还是客厅?

宝宝:在客厅吧,这样我就可以画画了。

小云:那我们就这样定吧。

宝宝:好的。

小云:你看,以前都是妈妈读给你听的,现在你长大了,我读一半你读一半好不好?

宝宝:好啊,但有些字我不认识怎么办?

小云:不用怕,妈妈教你。

(执行一段时间后)

小云:宝宝,你最近进步很大啊,你可以讲给妈妈听吗?

宝宝:可以啊,那现在就来。……

小云:好棒啊!你看,我们讲给爷爷奶奶听怎么样?

宝宝:好呀,我还想讲给小明听。

小云:那行,我们周末邀请小明过来作客,你讲给大家听。

宝宝:好!我现在就去打电话给小明,邀请他周末过来。

反馈:

掌声感谢,两位学习者运用今天的方法十分到位!首先,选书、选时间、选地点给了充分的自主权。然后,逐渐地提高了一些难度,让宝宝也来读一半。最后还能在大家前分享,结合社交!

【A2催化应用】

拆书家提问设计(逐字稿):

大家经过了演练,对内部奖励的方法应该也有些感觉了。那么我们本着学以致用的原则,希望大家可以把今天所学的内容运用到实际当中。

分步催化1:

那么现在请大家想一下,在生活中,你自己是否正在坚持着做某件事情?比如说在参加某个训练营,或者是正在坚持写作,又或者是在练习某项新技能。但是有时又会觉得有点动力不足了。大家请想一下,最近有没有这些情况?

学习者案例记录:

思思:拆书

圈圈:参加阅读理解课

茉莉:参加舞蹈课

分步催化2:

好的,那么现在大家请结合今天所学的使用内部奖励的方法,为自己做一个详细的行动方案,来进一步增强自己在这件事上坚持行动的动力。提高自己的对这件事情的内在驱动力。

大家可以在小组里讨论一下,待会我们邀请一位小伙伴来分享一下。

学习者案例记录:

茉莉:早上7-8点舞蹈课,最近被老师说没长进,心里的学习动力减少了。决定在接下来的日子里这么改进一下:

1、给自己设定一个目标,做好这个目标就行,不严格按照老师的;

2、从自己擅长的动作开始,给自己找回一些信心;

3、去尝试分享,教别人跳舞,比如一会拆书后教大家一个动作。

反馈:首先茉莉决定接下来不完全按照老师的,虽然这听起来不太好听,但是学习是自己的,这提供的自主权会增加自己的学习动力。接着,她从自己擅长的地方开始,从中找回一些胜任感。最后,她选择分享教学,以教促学,并约我们在拆书后一起参与,对此我们非常期待。

【结语】

今天我们深入了解了奖励的方法,我们分成外部奖励和内部奖励两部分分别介绍。外部奖励主要用于塑造行为,内部奖励用于促进持续投入。

希望今天所介绍的知识,能帮助大家在以后的日子里,能轻松掌控自己的行为,同时也能有效促进他人成长,发挥学习促进者的能量。