开场: 大家好,我是苏建。

目前我的3个标签分别是:软件攻城狮,健身爱好者,国漫爱好者。

目前在一家互联网公司从事的是App软件开发方面的工作。

平常喜欢健身,15年通过半年的坚持锻炼从160斤减到了130斤,期间渐渐喜欢上了器械健身。

从小到大都比较喜欢国漫,像<<葫芦娃>>,<<海尔兄弟>>这些耳熟能详的经典动画片,再到现在<<尸兄>>,<<一人之下>>,<<镇魂街>>这种IP名声比较大的国漫基本上都喜欢看。

从2017年第一次接触“拆书帮”以来,深深地被其中浓厚的学习氛围所吸引,渐渐喜爱上了这个成年人学习社群。2018我的目标就是早日成为一名三级拆书家。

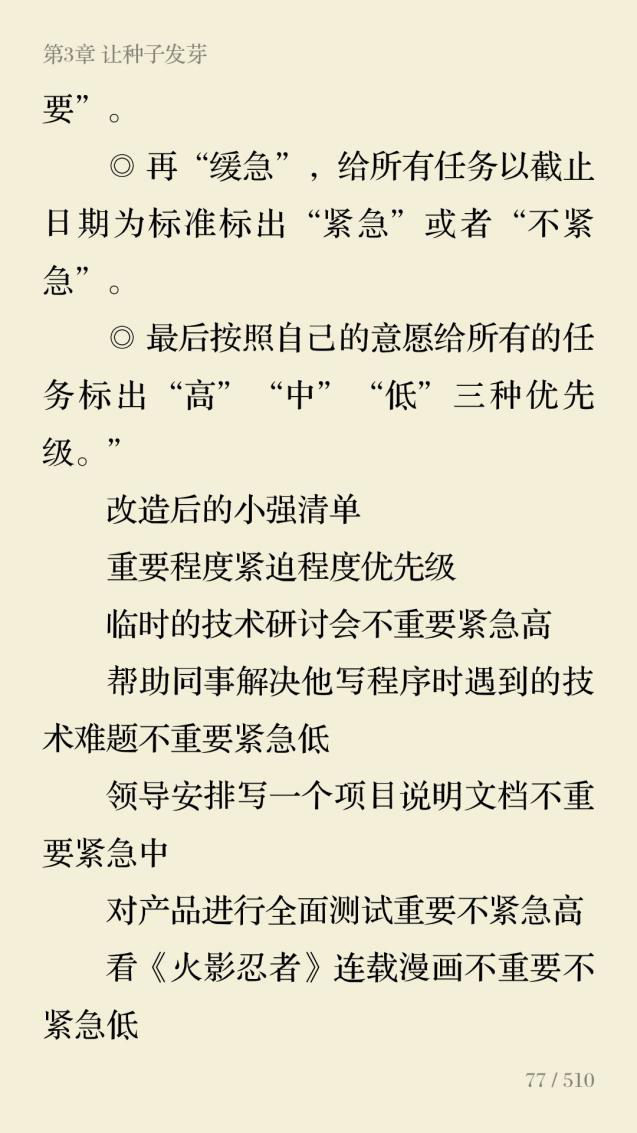

当我们在面对一天的“工作清单”感到无从下手,不知道应该先做什么,再做什么的时候。大家不妨参照以下步骤去梳理下,使事情得到一个更好的分门别类然之后再决定如何去做。

那么具体的步骤是这样的。

首先,按照我们的目标或者一个规划,标出事情的“重要”程度,即“重要”或“不重要”。

例如:年后打算换工作,那么最近这段时间我的目标就是了解当下的行情,巩固下技术知识。如果我做的事情是围绕着这个目标实施的那么它就是重要的。就像我阅读技术博客,看源码,写demo测试等等这些事情就是“重要”的,因为这些事情都能加深技术方面的理解。看动漫以及和同事开黑玩游戏则跟当下的目标背道而驰,那么显而易见它就是“不重要”的。

其次,按照事情的最终完成结点,标出“紧急”程度,即“紧急”或“非紧急”。

举个例子:假如我手头有好几件事要去做,事件A要10分钟完成,并把最终结果上报给经理。事件B是下午需要组织一个“需求研讨会”,那么显而易见,根据时间结点来划分的话,事件A的“紧急”程度要高于事件 B。

再次,标出事情的“优先级”,依次为“低”,“中”,“高”。

最后大家就可以按照“重要”以及“紧急”程度把事情做一下归类,然后再按照优先级从高到低排个序,这样应该先做什么再做什么就变得一目了然了。

A1:

以前做事情都不懂得利用“四象限法”,总是不分主次一股脑的就做了。

记得有一次,吃完午饭,打算把当前版本的最后一个功能开发完,早点回家去锻炼。这时旁边一位同事工作上出了点岔子,想让我帮他调试下代码。当时一看时间,心想时间上还来得及,就开始帮他调代码。后来事情的发生真应了那句老话“不试不知道,一试吓一跳”,前前后后这个问题整整花费了好几个小时才搞定。当事情完事之后一看时间,距离下班还有个把小时,然后就匆匆忙忙开始撸码测试,最终那天搞的很晚才回家。

现在回过头来想想,当时要是能按照拆页中的步骤把要处理的事情做一下梳理就好了。

首先按照“重要程度”把“完成本职工作”和“帮助同事解决问题”这两件事做一下分类。显然“完成本职工作”对于我能否“早点回家锻炼”这个目标更重要,如果不能干完手头的活,就需要加班。

而“帮助同事解决问题”的事情的“重要程度”显然就应该被列为“不重要”行列,可以花个10分钟来搞,如果搞不定,可以委婉拒绝拒绝这件事情,让其去请教他人。

其次:按照“紧急程度”来区分“完成本职工作”和“帮助同事解决问题”这两件事哪个对于我的目标更紧急。

显然“完成本职工作”更为紧急,因为这直接影响了我是否可以早点回家。还是那个原因,活干完了就可以早点回家,干不完就得加班搞。

再次:“完成本职工作”的优先级是要高于“帮助同事解决问题”的。

如果当时我能花几分钟把事情按照拆页中的步骤去梳理一遍的话,我想那天应该就不用加班到很晚了。

A2:

现在到年根底下了,每天的事情还是比较多的。为了在完成本职工作之后,把剩下的时间投入到提升技术能力这个目标上去,我打算继续采用拆页中的知识,在开始一天的工作之前,先梳理下每天的要做的事情。

1、以自己的目标为前提,判断事情的“重要”程度。

首先要明确我的目标是“在完成本职工作之后,把剩下的时间投入到提升技术能力上去”,那么凡是背离此目标的事情都是“不重要”的。例如“看相关技术方面的文章,请教他人技术点等”都是“重要的”而“追小说,刷新闻,玩游戏”则是“不重要”的。

2、某件事情是否急需处理,以此判断事情的“紧急”程度。

例如:完成本职工作是“紧急”的,因为这具有具体的结束时间而且结束时间都比较靠前。提升技术能力则是“非紧急”的,因为技术能力的提升是日积月累的这是一个相对漫长的过程,并非一蹴而就的,从结束时间来说是比较靠后的。

3、把一天要做的事情标出“优先级”,这样我就知道哪些事情需要先做,哪些需要延迟再处理。