开场: 我们开始把,首先分个组,我左手边和右手边各为一组,2人一组。后面的环节以小组为单位进行讨论和分享。

现在我再次自我介绍一次,各位好,我是伊小米,我有3个标签首先是一名非著名妇科医生,平常的主要工作是治病救人,第二个标签是爱好读书,我的业余时间喜欢广泛阅读,包括专业书,手术图谱,专业文献,个人成长书籍,人物传记,小说等。所以才会加入拆书帮,希望能精进读书技能,为输出写作打基础。第三个标签我爱好倒腾各种软件,发现新事物,另外有2年的微信公众号运营及编辑经验,如果我能为你做什么,请加我微信。

今天我要拆解的这本书叫《印象笔记留给你的空间》副标题是Evernote伴你成长,作者李参。这本书是2016年6月出版的,还算新。大家可能会感到好奇,不就是一个软件吗,有啥好讲的。对,问题就出在这里,印象笔记界面虽然简洁,但要用好并不容易,看得见的是软件的功能,看不见的是人的用法,就好比同样是树叶,我们纯欣赏,高手就能摘叶伤人,下面让我们来学习高手的做法:

3.3根据关注点建立个人知识体系 你羡慕那些高产的作家,羡慕他们脑子里有那么多“货”,羡慕他们一本接一本地出书,羡慕他们每一本都很畅销,其实这些高产的作家,只是用了自己独到的管理信息和知识的方法来高效地完成写作,仅此而已。这些方法,我们通过印象笔记同样可以实现,而且更为高效。

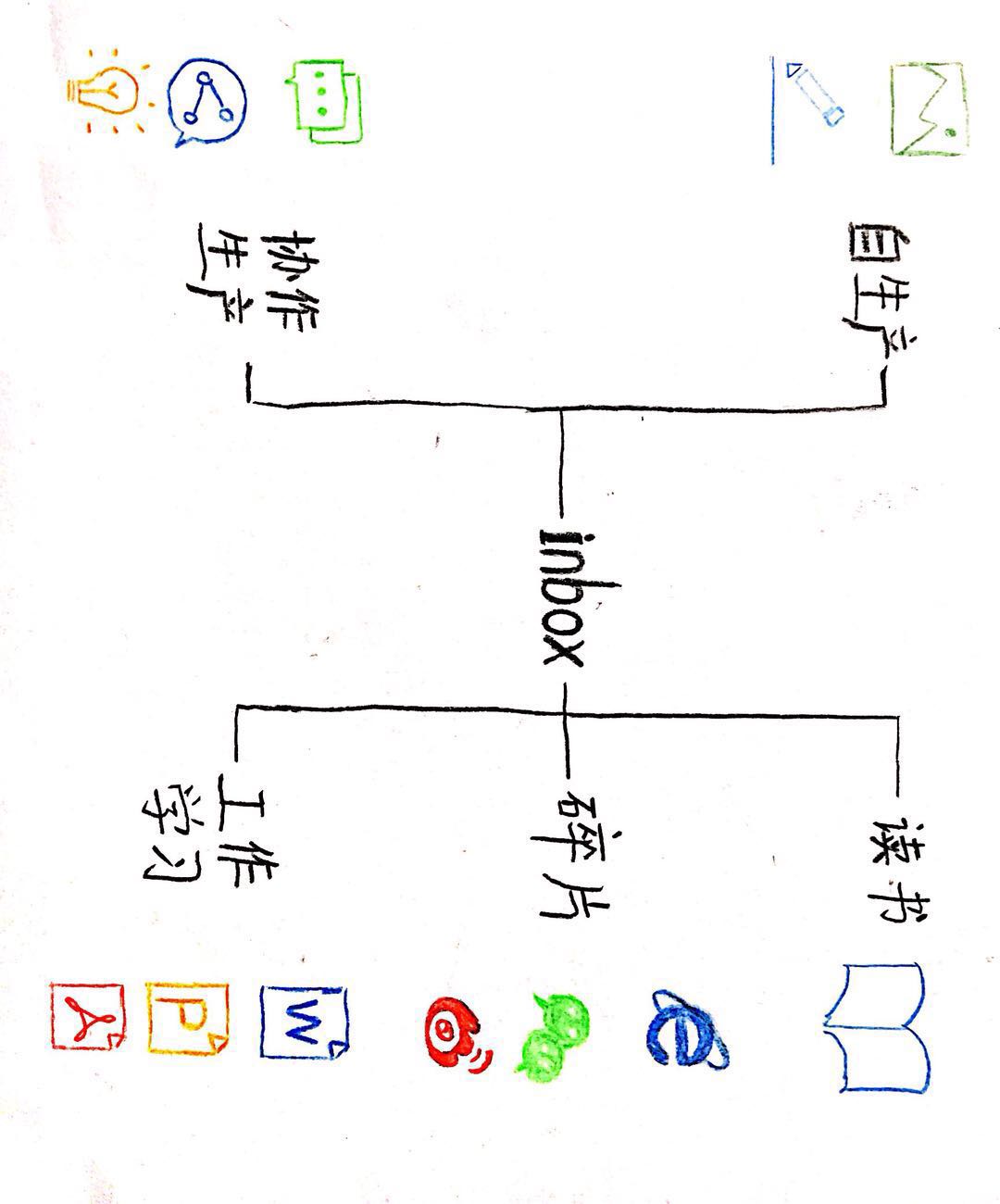

3.3.1建立收集箱(Inbox)你可以将印象笔记的默认笔记本设置为收集箱。用来存放未被加工过的信息或临时信息,无论是从哪一类终端来浏览信息,都可以随时用印象笔记记录或收藏下来。有了这样强大的收藏方式,我们在收集有价值的信息时,收藏会变得十分方便。

3.3.2 为关注的领域建立笔记本 和纸质收集箱相比,印象笔记可以在更大程度上收集各类信息。可以根据我们的关注点,为每一个关注点建立一个笔记本,将同类型的笔记本合并成笔记本组,存放在印象笔记中。这些笔记和笔记本组就组成我们个人体系框架。有了这些笔记本和笔记本组,我们日常收集的各类信息,就有了固定的去除,而不是被随意安置。

3.3.3 对收集的信息进行加工 日常收集的信息或创意灵感在放入相应的笔记本后,我们可以根据每一条笔记的具体内容进行加工,这样可以让这条笔记发挥更大的作用。从情报库的角度看,我们日常存储的这些信息,是我们的个人情报库。有一定的战略储备作用,我们关注的领域是根据个人目标制定的,而有些目标笔记久远,存放的信息不一定马上就能用得上,而有一些目标比较近,则可以随时拿出来用。

3.3.4 定期对信息进行整理

即使是根据目标进行的信息收集,也有可能会出现收藏过度的现象,这就需要我们对已经保存的信息进行定期的清理。有时候我们收集的信息过多,导致这些信息都会堆积在收集箱(Inbox)里。

可以考虑将“清空印象笔记的收集箱”放入到周回顾中,或者不定期进行收集箱整理,一旦收集箱里的信息过多,我们会因为任务过于繁重,而不愿意去加工这些信息,没有被加工过的信息是没有办法被利用的,没有办法被利用的信息是没有价值及存储意义的。无论走到哪里,都不要忘记,我们为什么出发。

我们回想一下,我们是不是有这样的问题:每天面对海量信息,我们用发送到印象笔记、微信收藏、“mark一下”,后来就再也没打开过的?甚至我都不知道我收藏过,隔一段时间又看到了,再收藏一遍?学习过的知识,工作中碰到的经验之谈,过了不久就可能被淡忘,想破脑壳也想不出来?和闺蜜聊天说到一个话题或者想写一篇文章,隐约觉得那里听过,却不知道到哪里去检索?

我们首先要知道我们的大脑是用来思考的,而不是用来记忆的,把记忆交给收集工具,相当于给大脑开外挂。

这个片段教会了我们开外挂这个方法的三个核心:收集,分类,加工整理放入笔记本体系。

大家看我们每天会收到很多信息,Kindle、多看这些看书的平台,只要绑定印象笔记,就可以进行同步书摘和批注。微博、微信当中有价值的信息可以通过发送到我的印象笔记收集。网页的内容可以通过剪藏来收集,这样简书、知乎、豆瓣等平台的文章都可以收集到印象笔记中了。我们看到好看的图片、有触动的文字都可以直接在印象笔记中直接建立笔记保存,聊天时候的灵感,经验分享,领导的任务等等都可以放入收集箱。接下来我们要在印象笔记中搭建自己的知识框架,比如我就把我的印象笔记按性质分成了四大类,工作、学习、兴趣、生活;工作笔记本组下面,我又分成了临床工作、门诊工作、新生儿相关、教学笔记、个案等子分类;学习笔记本组下方分为了科研学习、英语学习、阅读和写作等等;加工整理的时候把这个信息或者文章对我们的启发写下来,然后再存储到相对应的笔记本当中,文章就内化为自己的知识点了。大家看我的做的卡片:

通过上面3个步骤,印象笔记帮我们把资料转化成了能力。

举两个栗子加深大家对这个方法的理解,一个是台湾创意文案天后李欣频,她写几本书就会准备几个大盒子,平常会随手携带笔记本,无乱是读书、看电影、小说、绘画、旅行、生活观察,只要脑子里有灵感,就会随时记下来,回到家,就会把记下来的纸放入相应的盒子当中,当盒子满的时候,她就根据盒子的纸条开始整理,再根据这些想法,写成一本书,所以写书的过程也就变得非常容易。这个不就是我们的收集、分类、加工整理这个体系吗?只不过现在我们可以用印象笔记这种高级的软件进行,鸟枪换炮了。

再我举个我自己使用印象笔记的栗子,强化大家的理解,大家看微信群中我发的视频,这个展示的是我的印象笔记分组。我在平常生活中,比如刷微信,看到比较有价值的就会随手发送到我的印象笔记中,工作当中,如果碰到比较少见的病例处理,我也会在手机拍照片存放在印象笔记当中,包括病史,特殊检查,比较有意义的照片,然后一周整理一次,工作中再次碰到类似的病患,我可以打开印象笔记一搜索,上次如何处理的历历在目,不慌不乱;随手保存的有价值的公众号文章,整理的时候从不同的维度,引申病例,发散思考,可以发布在自己的公众号上。

知识就是在我们收集、加工和组织的过程中,从凌乱变整齐,每一条信息未来都可能会派上用场,我们需要做的就是养成收集加工组织信息的好习惯,让信息变成知识,成体系为我所用。

大家之前会对信息做收集和整理吗?你们平常是怎么做的呢?给大家3分钟时间讨论,然后我会选出一组给大家分享下。

学习者1:我以前刷微信,也会收藏,有时候看到比较喜欢的书,也会摘抄,写下来,但只做到这一步,没有更深的处理,或者看到好看的图片,也会保存到自己的相册,所以要多来参加你们这样的活动,能够了解更多的方法,应用起来。

学习者2:我以前是个收集狂,但从不做整理,现在我改变策略,尽量不收藏,并且,我把工作中的事情做成一个项目,再碰到在调出来用,比如我准备拆书,就把拆书的流程都保存在幕布,像问卷星、拆页、预备表,后面再做拆页的时候直接调出来用,今天我学到了印象笔记这个方法,功能应该会更强大。

我们给每个人发一个便签,在这次拆书分享结束后,你打算如何管理自己的知识,写在便签上。

学习者1:回去后马上把个人收集的相片,微信收集的文章,按所需分类进行整理。

学习者2:我准备把幕布文件也整理进印象笔记,用它强大的搜索功能,今天讲的知识分类建立体系也让我很有灵感,回去我也按自己的专业进行分类。

好谢谢大家,我是今天的拆书家小米,今天的拆书到此结束。