开场: 在跟随我完成本次RIA现场学习以后,学习者能够:找出【行为】自己感受背后的期待,为自己的情绪和感受负责【界定】。

图书介绍

我今天要拆的书是【美】马歇尔·卢森堡博士所著的《非暴力沟通》。

在介绍这本书以前呢,我想先做一个调查,在座的各位爽约过举手我看一下,被人爽约过举一下手,大家当时的滋味怎么样?

(不爽、愤怒、生气、羞愧、…….)

【事件】当你满心欢喜、充满期待的到了早早预定的餐厅,赴一场浪漫的约会时,却发现对方迟迟不出现,打电话以后对方才说今天临时安排的加班,不能及时赶过来。

【提问】这时候,你会怎么做?是认为自己被放鸽子而恼羞成怒的甩门而去,还是指责、埋怨他的不靠谱?

【影响】因为这件事,可能你会和他大吵一架,再严重一点来说也可能因此而分道扬镳。相信我,一旦你做了以上两点中任何一点,这件事都将会在你的心里留下一层阴影,这层阴影就是你认为被放鸽子时的感受,可能是愤怒、可能是羞愧,以后只要遇到类似的事情,当初的这种感受就会瞬间被调动出来,然后就是一场“火山爆发”。

【解决】而《非暴力沟通》这本书,会让你知道原来这件事还有第三种解决方案,即简单又完美。而且你会发现原来生活中不是缺少爱,而是我们用指责、批评来让爱宝珠蒙尘,现在是时候让我们通过这本书来揭开面纱、拭去灰尘,露出生活本来的美。

【R】阅读原文片段

听到不中听的话时,我们有四种选择。

第一种是认为自己犯了错。例如,有人气愤地说:“我从没见过像你这么自私的人!”这时,我们可能会自责:“哦,我没有考虑别人的感受,真是太自私了!”这会导致我们内疚、惭愧,甚至厌恶自己。

第二种是指责对方。这时,我们也许会驳斥对方:“你没有权利这么说!我一直都很在乎你的感受。你才自私!”在争吵时,我们一般会感到恼怒。

第三种是了解我们的感受和需要。这时,我们可能会发现我们有些伤心,因为我们看重信任和接纳。

第四种是用心体会他人的感受和需要。这时,我们也许就会想“他伤心可能是因为他需要体贴和支持”。

如果我们一直活在别人的认可里,不断的去迎合和讨好,一旦受到指责或别人不开心时,我们就会自责,认为“都是自己的错”,是自己不够好。

如果我们的付出和努力没有被认可,甚至受到误会时,我们可能会生出一种“好心不得好报”的挫败感和恼怒感。

当我们内心感受到委屈、伤心时,当我们开始因为对方的指责而自责或者恼怒时,都因为我们有一种被对方认可的期待没有被满足。

当我们收起对他人的期待,静下心来时,却可以通过对方的话语,去平和的感受到对方,了解对方行为背后的需求。如果一个人愤怒的指责你,或许他并不是想对你生气,只是她拥有一份恐惧、一份脆弱,而他又不会去直接的表达。如果你放下对他的期待,可能你就会发现,其实他需要的是你的一个拥抱。

所以,你的感受,其实并不取决于对方说了什么,做了什么,而是你的期待有没有被满足,不同的期待和需要会导致我们不同的感受。

对比概念和匹配例子引出知识点逻辑、步骤和边界等

例1:我们可以通过下面的例子来具体感受一下:

琳达对杰瑞说:“你昨晚没来令我很失望。”

我们看到这句话,第一反应是琳达很失望,这是琳达此刻的感受,对吧,那琳达的需要是什么或者说琳达的期待是什么?“(希望杰瑞昨晚过来)”,听到大家这样的回答,我非常不好意思的告诉大家,这个答案是错误的。为什么呢?

我们再来看一句话来对比一下

例2:“昨晚你没来,我很失望,因为我想和你说一下最近的烦心事”

通过这句话,大家是不是就了解了琳达的真正需要“想和你说一下烦心事”,烦心事是谁的?( 琳达 ),想说烦心事的是谁?( 琳达 ),所以说,琳达失望的感受不在于杰瑞来与不来,而是琳达想要诉说烦心事的期待没有被满足。

清晰的how:

那我们怎么样找出自己的期待和需要呢?

第一步:找出自己的感受。比如上面例子中琳达的“很失望”

第二步:找到影响感受的直接行为因素。比如例子中的直接因素是杰瑞“昨晚没来”

第三步:找到自己的期待。为什么直接行为会导致我的感受,例子中琳达为什么因为杰瑞不来就失望呢?(“因为琳达想说烦心事”)

我们根据上面的步骤再来看一个例子:

例3我在熊猫书院读书,熊猫书院的读书内容都是被提炼过的精华,阅读速度很快同时内容也精简。于是,有纸质版书籍的人就会在群里拍照来进行重要内容分享。当我分享这一章的内容时,一位同学说“你这发的有点多,我感觉我消化不了”,这时候我有点被指责了,不开心的感觉;然后我自己根据这三步来做了一下分析,第一步:体会自己的感受,不开心;第二步:导致我这种感觉的直接因素是,他说我发的有点多;第三步:我为什么因为他说了这句话不开心呢?因为我希望得到大家的表扬和鼓励,而不是被指责。当分析到这儿的时候我就释然了,因为我根本不是因为他说了什么不开心,而是我对表扬的期待没有被满足,这是我自己的事儿,我完全可以调整我的期待,或者自我满足。

适用边界:

通过分析可以看到,我们的感受完全可以自己做主,做自己情绪和感受的主人。那这个方法不适合哪些人呢?不适合想通过自己的感受来“绑架”对方,想要对方来负责的人,这种人要么是没有区分能力或需要依靠他人来生存的小孩子,要么就是在撒娇耍赖。

A2

现在请大家以未来可能发生的现实场景来编写一段对白,内容是主角不开心后有人来进行道歉。请运用找出自身期待的三步,来化解不开心的情绪。

3分钟以后,我们请伙伴来进行分享

案例分享

分享人:晕晕乎乎

时间:结婚纪念日 晚上7点

地点:家里

事件:丈夫在结婚纪念日迟到

对白:

丈夫:亲爱的,对不起,今天是我不对,是我临时有事儿加班,所以回来晚了,你别生气了。

妻子:(生气,不说话)

丈夫:别生气了,亲爱的,我工作一结束就赶紧回来了,要不我们吃完饭我陪你去看电影,陪你去逛街?

妻子:亲爱的,确实很生气,而且有点伤心,因为你居然在我们结婚纪念日的时候迟到,我刚才想了一下,其实我生气是因为我希望你能给我一份仪式感,你能在乎我,爱我。你刚才也道歉了,而且愿意陪我去看电影、去逛街,说明你仍然是在乎我,爱我的。我不生气了,我们去吃饭吧。

学习目标

在跟随我完成本次RIA现场学习以后,学习者能够:使用【行为】用直接表达需求的方式,而不是直接进行批评【澄清】来达到平和、高效沟通【界定】的目的。

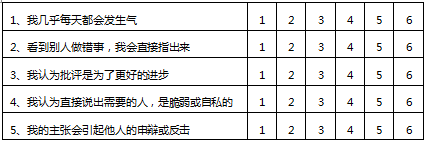

A1自测表

请大家花一分钟时间来完成下面的自测表,一共5道题,请根据自己的实际情况来为自己打分,1表示很不符合,6表示非常符合,并将得分相加。

【I】解释自测题

这个自测表测试的是我们进行批评的习惯,得分越高使用批评的频率越高,分数超过20分的,说明在生活中会经常性的进行批评。

【R】阅读原文片段

批评往往暗含着期待。对他人的批评实际上间接表达了我们尚未满足的需要。如果一个人说“你从不理解我”,他实际上是渴望得到理解。如果太太说“这个星期你每天都工作到很晚,你喜欢工作,不喜欢我”,那反映了她看重亲密关系。

如果我们通过批评来提出主张,人们的反应常常是申辩或反击。反之,如果我们直接说出需要,其他人就较有可能作出积极的回应。

不幸的是,大多数人并不习惯从需要的角度来考虑问题。在不顺心时,我们倾向于考虑别人有什么错。例如,如果孩子把外套放到了沙发上,而没有挂在衣柜里,我们可能就会说他们是懒虫。如果同事没有听从我们的建议,我们也许会指责他们不负责任。

我们读完了片段,也做过了自测,我来做个调查:

分数超过20分的请举手。好的,超过20分的说明在生活中比较习惯进行批评,那更要好好参与今天的分享喽。大家也别不好意思哈,我以前是非常喜欢甚至是擅长使用批评的,如果前四道题的满分是24分的话,那我就是那个满分得主。所以,我们才走在这条学习的路上,而且没准别分数低的学的更好。

分数超过15分的请举手,这部分同学也是在及格线以上的,如果不想继续批评下去,通知仍需努力呀。

蔡康永的《说话之道》就说过“你说什么样的话,你就是什么样的人”,所以我们给生活中的语言高手和智慧的人来点掌声,当然我们每个人也都可能会成为这样的人,因为我们来学习了。

我们在第一一个片段中,知道了为自己的感受负责,找到的了自己隐藏的期待。那第二个片段就是告诉我们,把我们的需要和期待直接诉对方,对方较有可能作出积极的回应。这个方法可以简单直接的让对方接收到我们的期待并给予良好的反馈。我们说沟通的效果来源于反馈。

我们通过一个例子来看一下批评和直接表达需求的不同结果。

老婆:“你天天加班,都没有时间陪我,你自己算一下,我们都多久没有一起去吃饭看电影了”

老公:“最近不是比较忙吗?再说我加班是为了谁呀,还不是为你,为了这个家”

老婆:“少加一天班能怎么样,咱们家又不缺你这一天的加班费,而且我自己也有赚钱呀,又不用你养”

老婆是希望老公可以抽时间来陪陪她,说出口的却是批评和指责,老公的直接反应就是申辩和反击,然后就是一场家庭大战哈。

我们再来看看直接表达需求以后会怎样?

老婆:“老公,你这一个月都在加班,忙的都没时间陪我了,我想和你一起去吃饭看电影,你明天可不可以不加班,陪陪我呀”

老公:“真对不起,老婆,最近公司实在是太忙了,都没时间陪你,委屈你了哈,我明天争取不加班,然后我去接你,我们一起去看电影”

直接表达需求以后是不是完全不一样,最近我们常说的一句话“你改变了,世界都改变了”,“亲爱的,外面没有别人,只有你自己”,所以换一个表达方式,结果就会完全不一样。

现在我们再来看一下文中最后的一段的例子,有感觉场景重现的请举手。嗯,有不少和我一样的人呀。那我们再来看,他们分别暗含了什么期待和需求,第一个例子的期待是(希望孩子把外套挂在衣柜里),第二个期待是(希望同事听从我们的建议)。那我们回去以后,针对这两种情况,大家想怎么表达呀?还是这样批评吗?(不是),要不要直接表达我们的需求呀。(要),怎么表达呀?(把外套挂在衣柜里,我希望你听我的)。非常好,说出来以后是不是都能看到孩子的笑脸,以及和同事其乐融融相处的情景了?相信大家都是说到做到的,回去都这么干哈。不要再 “满嘴是爱,却面目狰狞”了。直接表达需求才更可能得到积极的回应,让我们的沟通更有效。

【A3】(促动参与)

现在我们要进行一个分组的学习。这个过程需要我们大家一起来发现问题、解决问题。这边六个人一个小组,舵主为组长,这边大家七个人一个小组,楚小蓝为组长。

第一步,大家先讨论一下,大家对于上面的片段有哪些自己的不同见解?或者有什么你认为比较棘手的事情,需要进行解决的?大家可以有5分钟在小组内讨论,5分钟以后我们来进行分享。

第二,在刚才分享的事情上,结合自己的经验想一下,这个问题的本质是什么?时间为5分钟。确定好本质问题以后,我们请两个小组的代表来和大家进行分享。

第三,那下面给大家3分钟的时间,针对这个本质问题探究出可行的解决方案。3分钟以后,我们请一位成员来为大家做解决方案展示。

学习者案例纪录:

明确问题:

一组:我们宿舍里一个人总是不打扫卫生,大家说也没有用,该怎么办呢?

二组:我们觉得批评都是我们认为自己是对的,别人是错的,而又希望对方可以改正或者变得更好。

讨论、确定问题本质:

一组: 大家说什么也不管用,是因为没有关注到对方的需要。

二组:批评的本质是不平等阶层的对话,批评的一方会站在道德的制高点去引导对方。

确定解决方案:

一组:

1、首先在和对方去沟通的时候,不用批评的方式和语气;

2、提出开放式的问题和对方来沟通,引发对方的主观能动性,如:你觉得按照老师检查卫生的标准,为了避免惩罚,我们应该怎么安排宿舍的卫生呢?

3、列出具体的措施

4、在讨论和修正的情况下,大家达成一致

5、通过激励、惩罚的方式,来保持协议的执行,保证宿舍的卫生情况

二组:

换位思考,因为站位不同所以每个人的思考方式和视角不一样。承认对方是对的,不代表自己是错的,当我们这样理解以后,就可以打破自己固有的思维模式,变得更加包容,这样就不会存在批评。

【A2】(催化应用)

经过刚才的学习和讨论,相信大家已经知道如何找到并表达自己的需求了,但由于我们已经非常习惯了批评和指责,为了帮助我们更有效的将知识拆为己用,请大家在接下来的一周内,进行事后复盘,复盘内容为:

刻意留意自己对他人的批评,把你们的对话记录下来,然后找出自己的期待和需要,并设计出直接表达需求的对话。

学习者案例纪录:

分享者:燕洁

复盘内容:当我参加完活动到家时,发现装修的进度没有跟上,直接就对同事说“你怎么回事,不是说了工期今天要完成吗?为什么会完不成。”

说完以后,就发现我是在批评和指责,于是我直接和对方说道“不好意思,我刚才脾气不好,我生气是因为我希望我们可以按时完工,你愿意和我说一下发生了什么以及你接下来的行动计划吗?”

结语:

非常感谢大家对本次活动的支持,感谢大家在活动中的积极参与,你们将最宝贵的时间给到了彼此,这是我们彼此的荣幸。也希望大家今天都不负此行,在以后的工作和生活中可以时刻运用非暴力沟通,去觉察到自己的期待和需要,并通过直接的方式来表达我们的需要,以此增进与家人、朋友、同事之间的感情,创造一个更和谐的人际关系,收获一份幸福和快乐。我今天的分享就到此结束,再次感谢大家的到来。