开场:

不破不能立,不拆不成器,大家好,我是小南,一位二级拆书家,今天过级3-3,为接下来的学习效果,现场的伙伴分为2组。左边一组,右边一组。

今天我带拆的片段来自《非暴力沟通》这本书。

先分享一个场景,大家看看自己有没有遇到过。

事件场景:小杨的前任领导离职了,空降了一位新领导琳琳,琳琳的管理风格是事必躬亲,并且非常关注细节。这与小杨前任领导放权式的管理风格非常不同,这让小杨非常不适应。有一次琳琳指导小杨修改报告:“这个标点符号用错了,这把客户需求改成客户痛点,这的序号修改一下格式。”这时小杨有点受不了了。觉得琳琳连这点小事都要插手,是对自己能力的质疑和不信任。这时小杨生气的说:“领导,你要不信任我,你就自己做吧!”琳琳当时就愣住了,说完这句话小杨也有些后悔,怕得罪了领导。

提问:你有没有遇到过类似的事情?你会如何处理呢?

影响:很明显小杨这样的处理方式不是很好,会让领导对小杨有不好管理的印象,可能会疏远他。

解决:《非暴力沟通》的这本书中会教我们回应他人时如何区分想法及感受,在向他人提出请求时如何讲明白自己的想法,减少因沟通不到位而产生的矛盾。

今天我们选取的是非暴力沟通这本书中的两个片段:区分想法及感受及清晰的表达请求,这两个片段是并列关系。

学习目标:学完后,回应他人时,可以使用“停找问”快速区分想法及感受,第二个片段学完后,在向他人提出请求时使用“想感请”表达自己的想法。

一个是回应他人时区分想法及感受,一个是向他人提出请求时能清晰表达自己的想法。这两个片段是并列关系。

在一次工作坊上,一位大学生提到他的室友在夜晚将音响开得很大声,一整夜他都无法入睡。我询问他对此事的感受,他说:“我觉得晚上把音乐放得这么大声是不对的。”我提醒他,虽然他用了“觉得”这个词,但他所表达的是他的想法,而非感受。我请他再次试着表达感受。这一次,他说:“我觉得,那样做会打扰到别人。”我向他解释,这依然是一个想法而非感受。他想了想,激动地大声说:“我对这件事情没有任何感受可言!”

在非暴力沟通中,我们注意区分感受和想法。

A. 想法

·我觉得我吉他弹得不好。

在这个句子中,我评价自己吉他贪念得好不好,而没有表达感受。

B. 感受

·作为吉他手,我有些失落。

·作为吉他手,我很郁闷。

·作为吉他手,我烦透了。

如果认为自己吉他弹得不好,我可能会失落/郁闷或厌烦。

当我们说“我觉得“。我们常常并不是在表达感受,而是在表达想法。例如,有时候我们会说:“我觉得这不公平。”这句话中,“我觉得”换成“我认为”也许更恰当。以下是更多的例句。

·我觉得你应该懂得更多。

·我觉得自己很无能。

·我觉得老板很卑鄙。

·我觉得他很负责任。

还有些词表达的是想法,而非感受。例如:被抛弃、被羞辱、被虐待、被打扰、被拒绝、不受重视、被束缚、被欺负、无人理睬、得不到支持、无人赏识、被利用、被贬低。

以下是两个例句:

A.“我觉得我被误解了”

“被误解”一词反映了我认为别人不理解我。此时我可能会很着急。

B.“我觉得我被忽略了”

“被忽略”是我们的判断。此时,如果想独处,我们就会很高兴;反之,如果想参加活动,就会感到难过。

根据这个片段我们知道:

What:我们需要区分自己表达中的想法及感受,才有助于清晰的表达出来,让对方理解自己。

什么是想法,什么是感受?他们有什么区别?

想法指的是接受外界刺激(事情、语言、行为、动作等)后经过认知的加工出来的评价、判断、观念等。

感受指的是接受外界的刺激(事情、语言、行为、动作等)产生的内在情绪的变化,

我们接受到客观发生的事实的刺激,通过认知的加工形成想法,然受产生感受。

例如:

小杨对琳琳指导他细节的想法是:连这点小事都插手,就是对我的不信任

小杨对琳琳指导他细节的感受是:生气

再举个生活中的例子:

【简短互动】

孩子英语考试得70分,我觉得是她没好好学习。

【提问】这是想法还是感受? 【回答】:想法

孩子英语考试得70分,我觉得非常生气。

【提问】这是想法还是感受? 【回答】:感受

通过例子,想必大家已经可以区分想法与感受了。

Why:为什么我们回应他人时需要区分想法及感受。因为不同的人由于人生经历的不同,形成的认识及价值观是有差异的,这就造成对同样的客观事实会形成不同的想法,从而产生不同的感受。所以我们要有意识的区分自己的想法及感受,才能清晰自己的想法和对方的是否不同。以免因为认知的不同造成矛盾。

How:我们如何区分想法及感受呢?

停顿一下:首先我们自己表达完先停顿一下,可以复述一下刚刚说的话

找情绪词:找找自己刚刚表达的内容是否有表达自己情绪的词(生气/开心/郁闷等)如果有的话,这就是感受。

问自己:这个事情其他人还会有什么看法?与其他人不一样的看法就是自己的想法。

下面我们用一下这个方法:

我说:“下雨天真好,让我觉得很平静!”

停顿一下:

找情绪词:“平静”,我的情绪是平静的。

问自己:下雨这个事情其他人还会有什么看法?其他人的看法可能是下雨天不好,这是和我看法不一样的,“下雨天真好”是自己的想法。

Where:适用于区分自己的想法及感受。

适用边界:回应时不一定感受、想法都会包含,找的情绪词是指的自己的情绪。

为了检验大家学习的成果,请自己编一段小故事,设计出人物、情节变化和当时双方的对话,其中对话部分主人公表达中包含情绪和感受,并使用“停找问”区分自己回应中的感受和情绪。写完先与小组内伙伴分享,稍后会邀请分享,时间5分钟。

果果分享剧本:

A:“我这个同事可证不靠谱,又迟到了,真耽误事,气死我了”

B:“我觉得你生气也改变不了现在发生的事,你可以用“停找问”的方法来平复一下情绪,停是暂时停下来复述一遍刚刚说的那句话。找一找这句画中的情绪词这就是你下的感受,问问自己发生的这件事别人是不是会有不一样的想法,这是你刚刚的想法。”

A:“我刚刚说:我这个同事可证不靠谱,又迟到了,真耽误事,气死我了,里面的情绪词是“生气”那刚刚的感受是生气,其他人对他的看法可能是非常靠谱,他不靠谱只是我自己的想法。这么一分析,我立马就不生气了。太神奇了。”

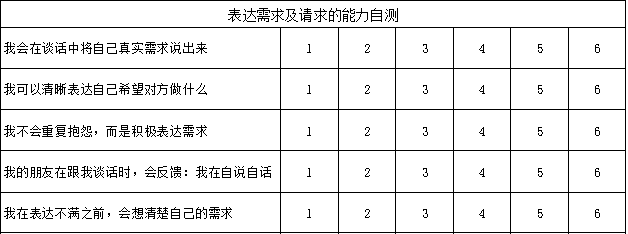

我们已经学会了如何区分感受和想法,但这还是不够的,我们还需要有意识的表达出来,才能让对方理解,同时还需要清晰表达出请求对方做出一些行动,来满足自己的需求。这时候将我们的想法及请求表达清楚就非常有必要了,那我们是否有这个能力呢?我们一起做一个小自测看一下。

(1表示很不符合,6表示非常符合,请用“√”方式,时间1分钟,然后统计总分)。

总分25分以上的还请举手,你们目标感非常强,清晰自己要什么,并可以表达出来,18分-24分的伙伴请举手,你们可能清晰自己要什么,但是不能或没有表达的意识,18分以下的伙伴我们今天的内容会对你的帮助最大,下面让我们一起学习第二个片段。2分钟时间,读完的伙伴抬头示意我。

原文

更为常见的是,我们在说话时,并不知道自己想要什么。表面上,我们是在与人谈话,实际上,更像是自说自话。这时,我们的谈话对象可能就不知道如何回应,甚至会感到局促不安。

有一次,我乘火车去机场,坐在我正对面的是一对夫妇。对于赶飞机的人来说,慢速行驶的火车是十分烦人的。过了一会儿,对面的那位先生就气冲冲地对太太说,“我从没有见过开得这么慢的火车!”他太太看起来有点不知所措,什么话也没有说。通常,大多数的人在没有得到期待的反馈时,会将所说的话重复一遍。这位先生也是如此。接着,他就高声喊到:“我从没有见过开得这么慢的火车!”

太太看起来更加局促不安。她转过头去,和他说:“这趟列车行驶的速度是由程序控制的。”我不认为,她先生会对这样的回答感到满意。事实上,她先生更为恼怒,更大声地嚷道:“我从没有见过开得这么慢的火车!”这时,太太终于失去了耐心,厉声地说:“那你想我怎么样?下去推火车?”于是,两个人都处于痛苦中!

这位先生想听到什么呢?我相信他想要的是理解。如果他太太意识到这一点,她也许会说:“你希望火车开得快一点,是担心误机吗?”

在之前的对话中,太太感到了先生的不安,但不清楚他想要什么。然而,如果一个人提出了明确的请示,却没有提及感受和需要,也有可能导致交流的困难。例如,如果父母问“为什么还不去理发呢”,孩子一般会把它看作是命令或指责。如果父母想避免误解,那么,他们可以先说出感受和需要:“你的头发这么长,我们担心这会影响你的视线,特别是在骑自行车的时候。去理发好吗?”

读完拆页我们一起来回顾一下

【简短互动】

【问题】第一个案例中那位先生气冲冲地对太太说:“我从没有见过开得这么慢的火车!”时,有想明白自己要什么吗?

【回答】没有

是的,他不清楚自己的需要,所以他更加无法表达出需要。

【问题】第二个案例中,妈妈开始并没有说明需求和感受,只是提出了让孩子去理发的请求,孩子能理解妈妈为甚会提这样的请求吗?

【回答】不能。

是的,孩子不明白妈妈为什么让他去理发,就不会心甘情愿的去做,所以不仅要讲清楚请求,还要提前表明感受和想法。

我们再一起来对片段内容做进一步的探讨。

What:我们想要其他人理解我们,就需要将自己的感受和想法表达出来,如果希望自己的需要被进一步的满足,就要将自己想让对方做的事情也讲清楚。

Why:由于每个人的经历不同,所以对客观事情的感受和想法也不一样,如果我们不把自己的请求表达清楚,别人很难知道。这样就会造成沟通中的内耗,你不仅会感觉自己不被理解,而且需求也不会得到满足,同时地方猜来猜去也很痛苦。

How:

第一步:说想法

说出自己对客观事实的评价及看法。

第二步:表感受

因为感受都是源自于想法,所以为了更好让对方理解所以要表达出来。

第三步:给请求

给出对方清晰的行动请求:谁、什么时间、什么地点、做什么。

我们用上个片段中小杨的例子说明一下:

在琳琳指导小杨报告细节引发小杨不满后,小杨可以这样跟琳琳沟通:

第一步:说想法

领导,您刚刚指导我修改报告中的细节,让我感觉您不信任我的能力。

第二步:表感受

这让我有一些生气

第三步:给请求

请您先把这份报告交给我自己修改,修改完您再查看。

Where:这个方法适用于我们想要与对方建立友好关系,希望对方理解我们并满足我们需求时使用。

预防异议:第二步中的感受:因为每个人认知的差异,所以感受也不一样。

第三步中表达的请求需要是对方可以做到的事情,否则我们的需求也无法得到满足。

【微行动学习】

1.聚焦问题

1.1小组讨论

我们小组讨论一下,你们觉得这三步,哪一步做起来会比有挑战?时间5分钟,一会请小组代表展示小组讨论成果。

1.2小组展示

有请各小组代表说一下自己小组的讨论结果

A组:给请求

B组:表感受

1.3问题筛选

我们两个小组都有自己的见解,由于我们时间有限,现在给每人1票,这两个结果你觉得哪个更有挑战性,可以投一票。我们看看哪个结果得票多,今天就解决哪个。

结果:给请求

2.分析原因

2.1小组讨论

接下来我们要分析挑战的具体原因,以小组为单位讨论,做好“给请求”的难点或卡点是什么?可以写在便签纸上,一张便签写一个原因。一会请小组代表分想成果。

2.2小组展示

有请各小组展示自己的讨论成果

A组:①说明的请求不够具体,导致对方做的不符我的预期

②我不好意思说,导致对方不知道我要什么

③表达的预期过于强硬,导致对方难以接受

B组:①职级差距,无法提出请求

②对方有情绪,导致不想配合

③担心遭到拒绝,不好意思开口

④自己有情绪,导致请求语气不稳定

2.3聚焦原因

这么多的原因,可能我们并不能全部改变,基于我们的时间精力,我们先选择一个内部可控的原因去解决。同样每人1票,选择一个内部可控的原因。

结果:说明的请求不够具体,导致对方做的不符我的预期

3.解决方案

3.1小组讨论

如何准确的表达请求,让对方做的符合我们的预期呢?以小组为单位讨论方案。可以写在便签纸上,一张便签写一个方案,一会请小组代表展示小组讨论成果。

3.2小组展示

有请各小组展示自己的讨论成果

A组:①说出具体的时间,让对方知道什么时候去做

②说出明确的动作,让对方知道干什么

③说出具体做到什么程度,让对方知道标准

B组:①行动的标准

②给出具体动作

③在对方的能力范围内

④语言简洁

3.3确定方案

我们来最终确定一下解决方案,把相同的去掉。留下的是:①说出具体的时间,让对方知道什么时候去做

②说出明确的动作,让对方知道干什么

③说出具体做到什么程度,让对方知道标准

④在对方的能力范围内

⑤语言简洁

【提问】对以上结果大家还与补充吗?

【回答】没有

现在我们解决了我们认为在表达请求过程中的难点,相信我们可以做的更好啦,也感谢大家在共创过程中的贡献的智慧。

【特定任务的A2】为了促进大家应用到实际生活中,留一个课后的小作业:

拉人陪练:

想要清晰的表达感受和请求,是需要刻意练习的,可以回忆一下你上次请求家人做什么事他没有做,请一周内邀请他,在平静的状态下,运用”想感请”的方法演示对话过程。并请对方说一说感受。请将你们的对话过程记录下来,我会在下周五回收作业。

【结尾】到此今天我们两个片段就学习完了,最后送大家一句话:“想要关系处得好,想法、感受、请求表达不能少”,希望今天的学习对大家有帮助,感谢参与、聆听。