开场:

大家好,我是一位萌新拆书家,蒲一蕾。目前是一名生物科研民工,也就是每天在实验室里搬砖。在生物这方面,我3月到8月这段时间刚带完30名大学生参加了一个生物学竞赛。专业以外我喜欢做的是参加志愿活动,在郑州7.20特大暴雨期间,我在一个上千人的队伍中,作为其中一组组长参与救援了近百人。目前我在深圳参加深圳公益救援队。

接下来,介绍一下我们拆书帮。拆书帮中的“拆书”是一种学习方法论,是区别于应试教育的成人学习,以提升能力、解决问题为目标。这个学习方法是以学习者为中心,结合了许多自身经验来服务于我们的学习目标。这个方法也分为个人与组织,个人的学习是利用便签法,读一本书就能达到主题阅读的目的;而组织地应用是拆书家拿一本书加工出一个现场学习,引导促进一群人学习。拆书帮就是一个基于拆书法的学习爱好者社群,在全国各地均有我们的分舵,这些分舵也是非营利性的青年自组织社团,是为了帮助更多学习爱好者成长为拆书家的。

说了这么多,那到底什么是拆书法呢?拆书法也称便签学习法(RIA)。R代表着阅读,是看到的书中某一段或某一章节原文。I代表着复述,就是我们用自己话重复书中内容,以真正消化拆页内容。A代表着应用,就是用拆页中的内容分析我们之前的经历,并设想未来的类似场景的应用。

接下来就开始我们今天的拆书。今天我给大家拆解的书籍是《高效能人士的七个习惯》中的一小节“思维定式的力量”,请大家花两分钟时间来阅读以下拆页,阅读完的小伙伴可以抬头示意我一下。

接下来就开始我们今天的拆书。今天我给大家拆解的书籍是《高效能人士的七个习惯》中的一小节“思维定式的力量”,请大家花两分钟时间来阅读以下拆页,阅读完的小伙伴可以抬头示意我一下。

接下来我来给大家解读以下这个拆页。

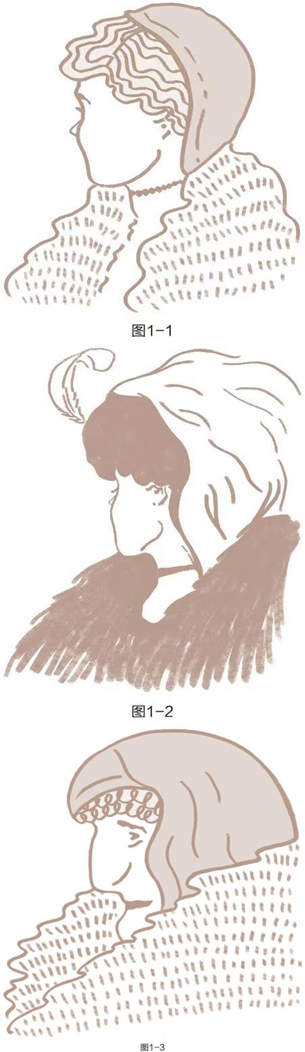

简单来讲这个故事就是:有一个教授做了一个实验:将一个少女头像与一个老妇的头像分别给两组同学观看,然后再让他们一起看一张综合了两张图片特征的头像,这两组都认为是他们之前看的少女或者老妇。两组同学在争辩过程中,其实也发现了对方描述的特征,但是再次一眼看过去时,还是会认为是之前他们所看的。

那为什么这个教授做这个实验,这个故事背后想告诉我们什么呢:这一个故事背后的逻辑其实很简单,就是我们每个人都有自己的思维定式,换一个思维就能够看到不一样的东西。由此可以引伸到我们的生活,我们生活中是不是也有一些例子,这样的例子总是伴随着争吵,但是冷静之后总会发现从对方的角度来看确实没有错。揭示出我们生活中可能由此引发争吵的原因,注意到这一点,就可以提示我们从不同角度去看问题,也就是平时常说的站在别人的立场上去看问题,这样就能更好地去解决问题。

其实这个故事中所提到的思维定式在我们生活中比比皆是:在马列主义中的唯物主义理论提到物质是标志客观实在的哲学范畴,是指一切可以从感觉上感知的事物。也就是从哲学的角度来说,我们生活中的所有物质与实践活动都是客观存在的物质,比如我们的电脑,笔,以及我今天在这里进行拆书的行为都是客观存在的。但是我们人对其的认识是从感觉上感知的,例如我们现场的观察家看待我的拆书就是带着评价建议来的,而嘉宾更多的是来一起体验拆为己用的过程,这就是很明显的每个人对同一个客观存在的物质有不同的看法感知,这也就是我们不同人有不同的思维,时间一长就会形成思维定式。

当我们发现我们生活中的思维定式后又该如何去指导我们生活呢,我总结出了一个尽量避免产生影响的方法:

在解决所有问题之前,我们要先意识到这个问题,并且最好能具象化,正所谓看到问题本身就已经成功了一半。在这里,我们也一样。第一步就是意识到思维定式的存在,并且总结出自己可能存在思维定式。包括习惯性的偏见、刻板印象和预设的结论。

第二个就是挑战自己的假设,因为在一个事件中我们或多或少都会有自己的结论,当结论产生时就需要跳出我们的思考逻辑,去看看这个结论本身是否有许多不严谨的地方。所以这第二步就需要我们发现自己有预设的结论时,停下来问自己:“这是真的吗?”“有没有证据支持这个观点?”

第三个是跳出自己结论本身,从其它角度去考虑问题。所以这第三步就需要多角度思考,尝试从不同方面来看待问题,特别是我们不同意的观点,这样的观点通常就是我们没有考虑到的角度。这一步也这有助于我们更全面地理解问题。

最后一步是通观全文,也就是使用一些工具帮助我们梳理整个事件,确认逻辑是否通顺、是否还有漏洞。所以这第四步就是我们可以利用思维导图、SWOT分析等工具来帮助我们更系统地思考问题。

这样的四步法走完我们的思路后,相信我们在之后的问题处理当中,能极大地避免思维定式产生的负面影响。

接下来我讲一个我生活中经常由此导致的小故事:

在我大学的时候,和我的对象因为这个原因导致过争吵。起因是我去接她放学,我骑车在路上并且放学的时候人很多,我就说在老地方A等她,我等了很久,她打电话过来质问我人呢,我也语气不好地说我等了很久了。最后她走了过来,质问我之前我都是在另一个地方B等她,为什么这次又在这里。我说我最近都在这个地方A等的,她说之前明明是在地方B。基于此,我们的午餐很不愉快。其实后面我也想过她说的地方B确实是我前一段时间经常在那等,我说的地方A是我最近一段时间在那等,之前都有拍照,但是这次没有拍,我们的理解都没有错,所以她以为的老地方就是我等的最多的地方,我认为的是最近经常等的地方。这就是我们俩由于打电话那个比较急的时候,由于我们的思维定式造成的对老地方理解的偏差。相信我们平常生活中也有许多这样的例子,由于思维定式,我们就很容易形成误解或矛盾。

在回想了我之前很多这样的经历之后,我也想着做一个改变,减少点摩擦并且使沟通更高效。我特意选了一个我每周都会做并且特别需要理性思考的例子,就是我对我师兄每周需要进行一个周报。之前我俩也经常会陷入一些自己的想法中,而久久不能同频。所以我准备在下周周报汇报时做一个小改变:

1. 在汇报之前先整理出来我在汇报时经常会陷入的思维定式,把它们写出来。

2. 在讨论过程中,我就需要有意识地判断自己有没有陷入到我列出来的思维定式。

3. 如果已经陷入到了思维定式,先要看看是否有足够证据证明我的说法。同时也要使自己从那个结论中跳脱出来,从其他角度思考。特别是发生分歧时,扔掉自己的思维路线,先跟着师兄的想法顺一遍,理解从他的角度的看法。同时这里提示一下,扔掉自己的思维路线不代表没有自己的思想,而是能更好地吸收其他想法,集思广益才能看见利弊。

4. 最后,我们再使用思维工具梳理一遍我们汇报全程,看看我们两个是否能够同步。