开场:

【开场】

大家好,我是王燕,欢迎参加我今天的TF3-3拆书活动。三个标签介绍自己。学业咨询师;高二孩子家长;终身学习践行者。

【分组】

今天现场咱们就分成两个组,我左边的三人一组,右边两人一组。一会儿会有讨论的环节在进行小组讨论。

【学习目标】(3-1技能点按需设置学习目标)

今天给大家带来的拆页来自成甲的《好好学习》这本书。

今天共有两个拆页,大家在跟随我完成现场学习后,能够准确的描述(行为)两种提升认知和思维的实用方法(界定),并举例说明(澄清)如何在日常生活中应用这些方法解决至少一个具体问题(界定)。

【图书介绍】(3-1技能点学习者场景介绍法)

事件场景:

今天是我年后第一次拆书练级,我本来以为我年前3-3就能过。 因为这已经是我选的第三本书,写的第二版的拆书稿了,今天也是我第二次重新过3-3,为什么卡在了这一级,总是过不了。其实从选书、写稿到演练,每次都有各种各样的问题出现,有些甚至是重复的错误,我痛下决心改正,但每次都出现新状况,又没过。说实话,要不是最后一级,眼看就要到顶了,我肯定放弃了,我都开始怀疑是不是自己能力太差,还是我真的太倒霉了。

提问:可是怎样避免再犯同样的错误?怎样做到举一反三、快速成长?怎样从成功或失败中学到经验或教训呢?

影响:如果不能从成功或失败的经历中学习,那么个人成长将会受到很大的限制,能力的提升也会非常缓慢。长此以往,陷入低效率勤奋或者放弃一蹶不振中。

解决:怎么办?《好好学习》这本书给了我们答案。书中介绍的反思和黄金思维圈两个方法,可以让你从过去的经历中学到有用的东西,吸取经验教训;同时去深入发现学习的本质,提高解决问题的能力,最终为你的学习成长加速,并让你持续进步。

【学习目标1】

大家在跟随我学完第一个拆页以后,能够在日常生活中的小事上,运用反思的方法,提出具体事项的改进方案或更好的观点。

【阅读拆页1】(3-1技能点不包含HOW的拆页)

这是拆页,每人一份,请大家用1分钟的时间阅读一下。

阅读完的小伙伴,请举手示意我一下。

主题:反思三步法——拆页来自《好好学习》P47-48

反思,是一种非常重要的技能。可是我们的教育中对这一能力的训练却非常欠缺。我们知道,如果想成为一个肌肉男,那么就要坚持不断地进行力量训练。与此类似,如果想训练思想的肌肉,让自己看问题深刻而准确,要坚持的基础训练之一便是反思。然而,由于我们的教育经历中缺少“反思”这一重要能力的训练,我们大多数人常常把总结当成了反思。

反思不是总结,至少两者的侧重点非常不同。总结是对结果的好坏进行分析;而反思是对产生结果的原因进行分析。或者,换个说法:反思的实质是对假设进行校正。

从应用的角度看:

做事的顺序:做出假设—→采取行动—→产生结果

反思的顺序:观察结果(现象)—→研究原先假设—→反思校正假设

【I讲解引导】

大家都已经看完手中的拆页了。

what

这个拆页讲的是一种提高我们认知和思维能力的方法——反思。

why

反思可以帮助我们从过去的事件中发现导致结果的原因、和更好的做法,从而改进和提升自己。同时,反思的过程,可以让我们深入地思考,进而提升自己的学习能力。

how

那具体如何反思呢?有三个步骤:

第一步,看结果;简要描述一下事情的结果,判断它是不是符合你的期待。

第二步,找原因;你当时是怎么考虑的?原先的观点是什么?出现这样结果的原因是什么?

第三步,思改进;有没有更好的做法?如何改进和完善?提出改进方案或更好的观点。

案例

举个例子,就从我3-3上次没通过来说。我是除夕当天接到总舵反馈,没通过的。当时本以为是通过的好消息,最后发现被驳回,很不开心。后来认真反思,当时以为稿子师父通过,过级演练通过,分舵通过就肯定没问题。所以忽略了总舵对于过级点的严格要求,比如3-3除了总时间不能超过,拆页1和拆页2都是分别有时间要求的,而我却以为总时间不超过,总舵不会这么细节要求的。所以,这一次,写过级稿之前,我仔细把过级点都看了一遍,先确保稿子是否符合过级要求,又自己试着多试讲几遍,并记录时间,也根据自己的语速调整了稿子内容。这其实就用到了我今天讲的反思三步法:看结果——找原因——思改进。

Where

反思三步法适合用在日常生活中,包括工作、学习、交友等,需要优化及提升之处。

预防异议

可能有人会问,需要优化及提升之处进行反思,是不是指的结果不好的情况?那么结果好就不用反思了吗?

其实不然,即使结果很好、事情顺利的时候也可以反思,通过反思找出原因和正确的方法及观点,把它变成我们宝贵的经验和方法论,指导以后的行动。

对比概念与案例(3-1技能点)

说到这,大家一定会想到和反思很相近的另一个词--总结。反思和总结都是对自己过去的经历作出记录和分析,但二者有没有区别呢?我们举个例子一起来讨论下,大家知道我是做学习力咨询的,在日常的咨询中遇到成绩不好的孩子,通常会有两种。

第一种孩子:这次没考好,下次继续努力。

第二种孩子:这次没考好,最近光忙着刷题了,还以为多刷题就可以了。考试时候,很多刷题时候错过的题,还是不会,看来光大量刷题是不够的,刷完还是要认真整理错题才行。

来,我们来看一下这两种孩子有什么不同,先从的侧重点来看。

第一种孩子侧重结果,看重结果是考的好或者不好。第二种孩子侧重产生结果的原因,他会对产生结果的原因进行分析,刷完题还是要认真整理错题才行。

其次,我们在来看这两种孩子在学习中给自己的身份有什么不同。

第一种孩子以参与者的身份,是以“我”的视角,只关注最终结果。

第二种孩子以旁观者的身份,以“上帝”视角,关注的顺序是:看结果——找原因——思改进。

最后,我们来看看它们的影响范围有什么不同。

第一种孩子仅仅是针对此次考试结果评价,影响范围较小。

第二种孩子能找到解决方案,以指导下次考试的应对。

在案例中,第一种孩子“继续努力”并没有什么实质的意义;第二种孩子则从事件中提炼出新的方法,指导下次实践。

通过以上的对比,我们可以得出,第一种孩子是总结;第二种孩子是反思。

反思是一个不断校正假设的过程,一个不断改进的过程,它以事件的结果为起点,在校正假设的过程中不断提炼基本原理,发现事件本质,为以后解决问题提供更好的思路和方向。

而总结只是对单一事件的结果进行记录,只停留在事件的表面,不能对未来起到指导作用。

与学习者互动(3-2技能点)

现在,我给大家4个场景,请大家看一看下面的行为是“反思”还是“总结”

1. 今天忙了一天,一共接待了7组客户,4组成交,3组没成交。

学习者:总结。

2. 今天早上称体重,55公斤,没有瘦,太郁闷了。

学习者:总结。

3. 今天早上称体重,55公,还以为晚上只要少吃点就没关系。看来也不能吃的太晚,以后7点之后就不要吃东西了。

学习者:反思。

对,这是侧重于这个结果产生的原因。

4.今天3组客户没成交,基本都是小学的家长,看来以后还是主要沟通青春期家长。

学习者:反思。

对,因为它侧重于这个结果产生的原因。

【承接语】

接下来,进入我们的演练环节。

【A2】布置任务(3-2技能点)

下面请大家设想一下,在未来一段时间,你在生活中可能会发生的某件事情,比如工作中,负责组织活动,结果出现各种状况;比如生活中辅导孩子作业,却鸡飞狗跳的……等等,你会怎样运用今天学到的“反思三步法”进行反思,提出改进方案或者更好的观点?

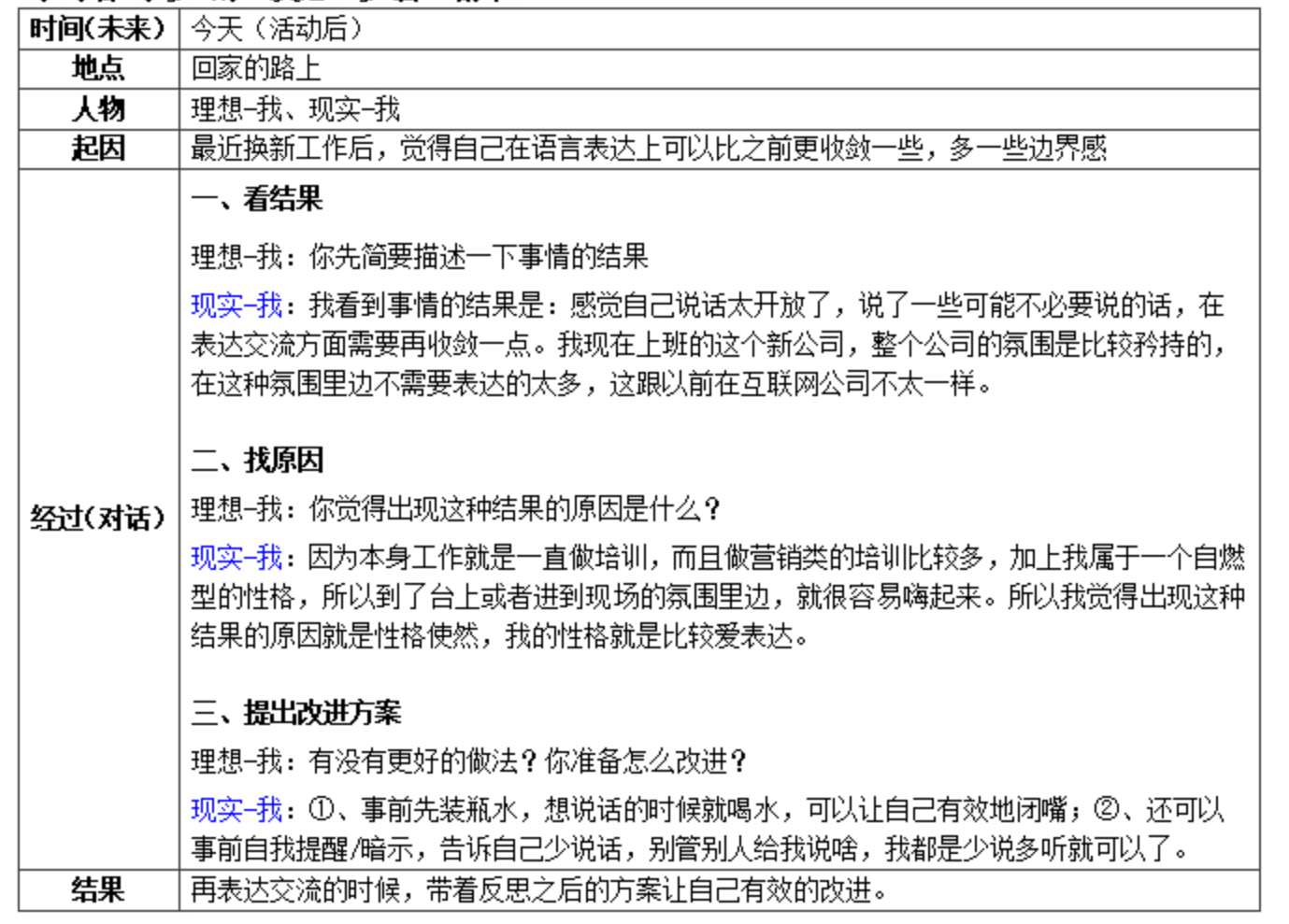

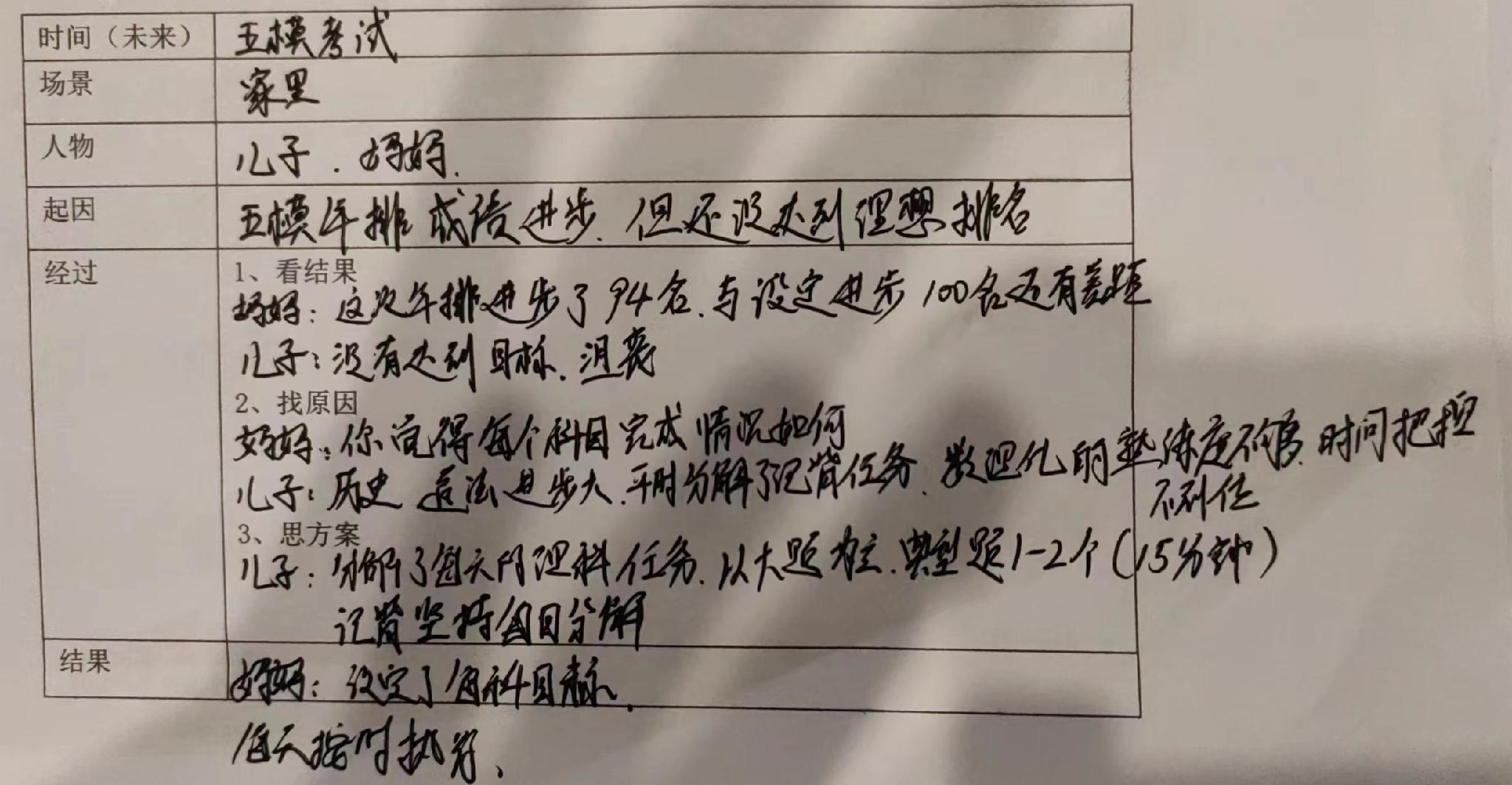

现在请每个人独立编写一个对话小剧本,要求设计两个人物角色,有起因、经过、结果,和当时双方的对话。对话中要运用“反思三步法”的三个步骤。

大家写的时候可以参考我提供的小剧本模板,现在给大家5分钟的时间,之后邀请一位伙伴将自己的剧本故事分享给大家听。

我看到大家都写的特别认真啊,然后如果有写完的伙伴的话就可以去手示意一下。好的,再给大家半分钟的时间哈,我看到已经有伙伴已经写完了啊,非常感谢大家。那我们现在邀请刘荣,来给大家来分享一下你的这个小剧本

学习者刘荣:在孩子的五模考试结束后,我和孩子进行了一次深入的交谈。孩子的年排成绩虽有所进步,但尚未达到预期目标。他们共同分析了当前的学习状况,并制定了更为详细的学习计划。妈妈:“儿子,这次年排你进步了94名,真的很不错。但与我们设定的进步100名目标还有些许差距。”儿子:“是的,妈妈。虽然有了进步,但确实没有达到我们设定的目标,这让我有些沮丧。”妈妈:“没关系,我们可以一起看看每个科目的完成情况与实际情况的差距在哪里。你是怎么想的呢?”儿子:“我觉得历史道法进步很大,这得益于我平时对基本任务的分解和完成。但数理化的熟练程度还不够,时间把握也不到位,这导致了一些成绩的下滑。”儿子:“我已经有了一个解决方案,我打算每天分解理科任务,以做大题为主,每天选择一到两个典型例题,并确保在15分钟内完成。然后坚持每天的任务分解。”妈妈:“很好,儿子。那我们这次也改变一下策略,不再只盯着总排名,而是为每个科目设定一个分解的目标。相信通过更详细的计划,你的目标会更加明确,每天的任务也能按时完成。”最后,通过这次深入的交谈,我俩对未来的学习充满了信心。相信,只要坚持努力,一定能够实现更高的目标。

【总结过渡】

以上是我们对第一个拆页的学习,我们可以在生活中,运用反思三步法,提出具体事项的改进方案或更好的观点。

当我们遇到问题的时候,如何让自己成长更快呢?接下来我们开始第二个片段的学习,学习另一种思维:黄金思维圈,一种经过检验的万能公式。

【学习目标2】

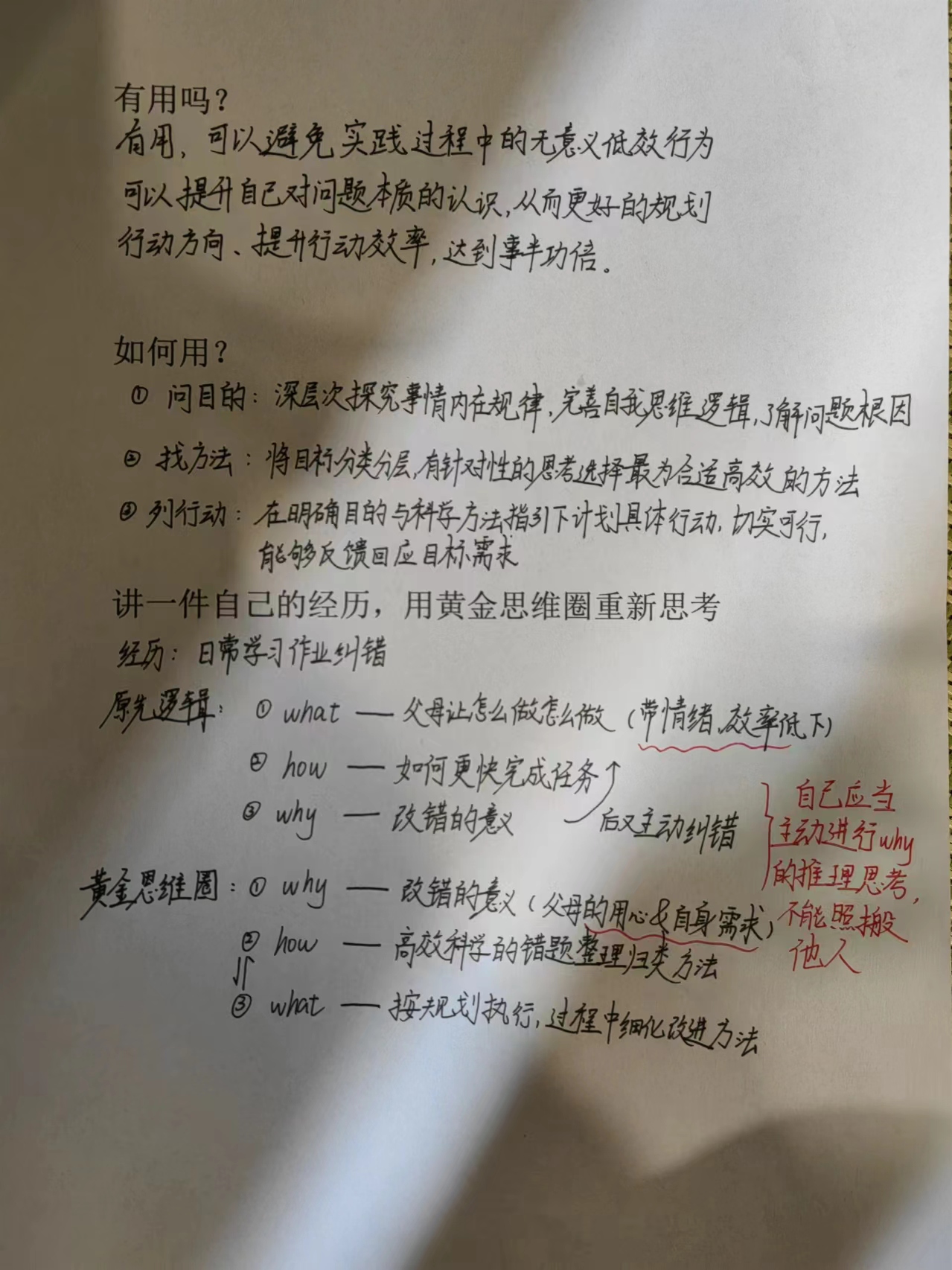

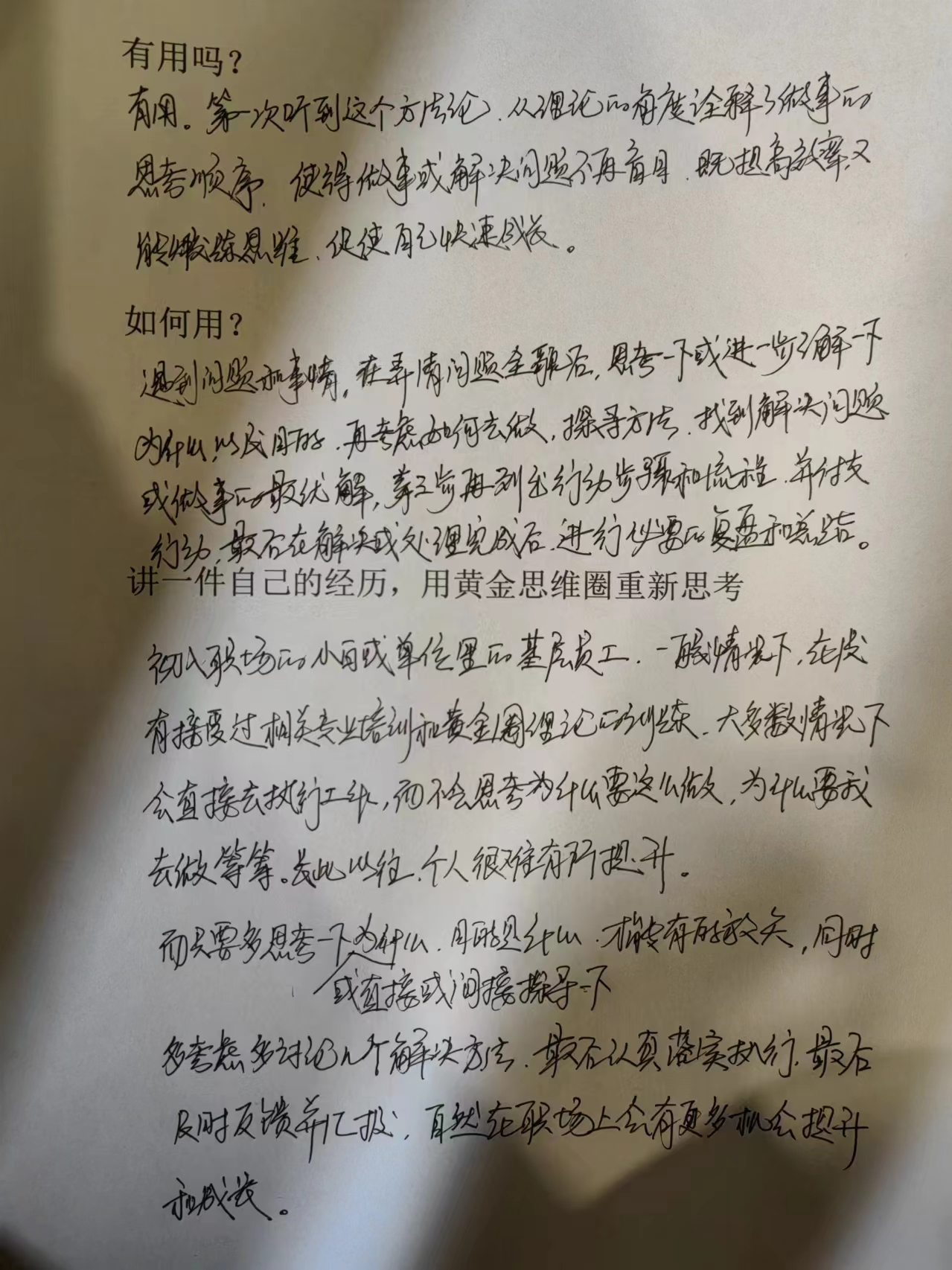

大家在跟随我学完这个拆页以后,在生活工作中思考问题的时候,能够按照why-how-what顺序找到问题的本质。

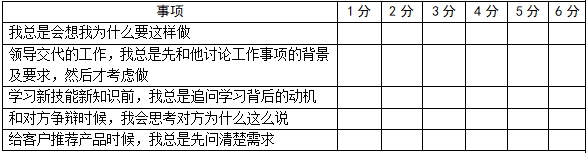

【A1】量表自测(3-2技能点)

在开始学第二个拆页之前,我们先作一个小小的自我测试,了解我们自己的思考习惯。如果完全不符合,请打1分,完全符合请打6分。请仔细阅读下面表格中的每句话,根据自己的实际情况为自己打分。时间为1分钟,打完分请大家计算一下自己获得的总分。

请问大家都得了多少分?

哦,有25分的,20分的。

【I】解释自测题

下面,我们来看看测试结果

25分以上的 恭喜!说明你是解决问题的高手!说明你在生活工作中愿意追问、探寻问题本质,这是很好的深度思考习惯。

15-25分说明你你已经认识到深度思考的重要性,有一定的发现问题本质的意识,还有提升空间!

15分以下的说明你在思考中发现问题本质的能力有待加强,今天来对了!

大部分小伙伴都是15-25之间,非常棒!这只是一个简单的测试哈,大家也不必太在意,今天我们来一起学习探究事物本质的万能方法,黄金思维圈。相信学完后,大家解决问题的能力肯定会有一定的提升。

这是拆页,每人一份,请大家用2分钟的时间阅读一下。

阅读完的小伙伴,请举手示意我一下。

主题:黄金思维圈——拆页来自《好好学习》P194

黄金思维圈的最基本应用便是:你遇到每一件事情,首先问“为什么”,也就是问自己为什么要做这件事。我在前文中也提到了这个观点,但是没有做深入的介绍。本节我就要详细聊一聊这个简单而又重要的基本方法。

所谓黄金思维圈,其实是我们认知世界的方式。我们看问题的方式可以分为三个层面:第一个层面是what层面,也就是事情的表象,我们具体做的每一件事;第二个层面是how层面,也就是我们如何实现我们想要做的事情;第三个层面是why层面,也就是我们为什么做这样的事情。

绝大多数人思考问题的时候,是从what的角度出发的,很少有人能够从how的角度去思考问题。而站在why的角度思考问题的人,就少之又少了。

【I讲解引导】

大家都已经看完手中的拆页了。

what

这个片段讲的是一种解决问题的思维方法——黄金思维圈。

黄金思维圈把我们看问题的方式分为三层,分别是最里层的why,中间层的how,最外层的what。

Why层是原因。也就是我们为什么要做这件事,做这件事的目的。

How层是怎样去做,为了实现目标,我们采取的方法,步骤,流程。

What层是什么,做什么,就是我们具体的行动,要做的事件。

Why

知道这三层很重要,但是更重要的是如何去应用,在拆页中提到,我们大多数人在思考问题时候,是由外而内的顺序,即what-how-why,是从what层面出发,然后去想怎么去做,最后是原因,甚至很少思考背后的原因。

而黄金思维圈要求我们由内而外的顺序,从why层面开始,为什么要做,然后根据原因去寻找方法,最后行动。

【不那么做有什么坏处】

如果一个人不改变自己的思维方式,在思考问题长期使用由外而内的顺序,个人成长的速度是非常缓慢的,而且会发现,同一件事情,别人效率又高,做的又好,自己费时费力还经常没有好结果,严重的影响自信心和效能感。所以,要想把事情做好,成为一个解决问题的高手,先把黄金思维圈用好。

how

那么具体怎么做呢,我细化出3个步骤:

1、问目的。在遇到问题时或具体事项之前,一定要问为什么要做,找到真正的目的。深入思考问题的本质。

2、找方法。我要怎么去做才能达到目的,根据目的找到相应的方法和步骤。

3、列行动。列出当下就能执行的行动清单,开始行动。

案例

下面还是用我在咨询中遇到的成绩不好的孩子的情况来讲。我刚刚开始做学业咨询的时候,就是按照导师的要求,和咨询流程、话术做一遍。孩子和家长都不太满意,基本上第二次就不来了,我这才反思和回忆到底我在咨询过程中哪里做的不好,找我的督导帮我解决问题。

后来,我运用黄金思维圈,认真思考,到底如何提升咨询满意度,关键的问题就是要先了解客户的需求(问目的);于是我对每一个来咨询的家长和孩子进行深入的咨询前信息收集,了解家庭状况、孩子基本信息,以及他们的咨询需求和最希望解决的问题(找方法);然后根据孩子的性格年龄等,设计咨询流程、运用不同的咨询工具,甚至选择不同的咨询地点,送一些孩子喜欢的小礼物(列行动)。

Where

黄金思维圈应用到很多方面,主要用于复杂任务、重要的决策上,比如演讲、销售、管理、写作等场景。有些事情比较简单,直接做就好了,不用思考为什么。比如,上级让你去取快递,那么直接照做即可。

【A3微行动学习】(3-3技能点)

通过拆页学习和我自身的案例,我们学习了黄金思维圈三个步骤,1、问目的。2、找方法。3、列行动。

说起来感觉很简单,但是做的过程中,如果真的这么简单,就不会出现大多数人还是外而内的顺序what-how-why

【1、明确问题】

那么大家觉得以上三个步骤在实际执行中会有存在哪些问题 ?我们按照刚才分组情况,给大家5分钟时间,每组分别讨论下,由指定的小组记录员进行记录。

第一组发言:

我们组总结的三个步骤中,在找方法这一步,对于具体的事件、事情或对象,相对容易;一旦明确了目的,方法就容易找到。但对于一些抽象的事情,如情绪和情感,虽然找到目的容易,但在具体操作上找方法就比较困难。我们认为找方法这一步存在难点,不确定用哪种方法解决当前问题。例如,孩子情绪不好,知道原因,但解决方法不明确,是让他玩手机还是不让他玩,都会有问题。我们认为解决情绪问题这类抽象问题时,找方法比较困难。

第二组发言:

我们认为每一步都存在困难。第一步是询问目的,存在两个主要问题。首先,有些人可能不会询问目的,而是直接根据表面现象寻找解决方法。例如,不玩手机看似是一个明确的目的,但它背后可能有更深层次的需求,如保护眼睛健康或合理安排时间。其次,询问目的时,当事人可能并不清楚自己的真实目的,因此直接询问可能无法得到答案。例如,在家庭讨论中,妻子提出想买摩托车,但她的真正需求可能是为了更顺利的通勤,而解决通勤问题并不一定需要摩托车,坐地铁也是一个选择。 我们认为,很多人没有深入了解目的,就直接寻找方法。例如,妻子想买摩托车,但这并不是她的真正目的,她真正的目的是解决通勤问题。同样,控制孩子玩手机的时间,保护眼睛,合理安排时间,这些才是真正需要解决的问题。因此,我们认为第一步中存在的问题是目的不明确。 第二步是寻找方法,由于目的难以明确,缺乏可以成功复制的经验,因此我们不知道如何找到合适的方法。例如,在当前就业环境不佳的情况下,很多人找不到工作,也不知道如何解决这个问题。我们组内部讨论了这些问题,并考虑了其他组提出的三种问题。我们发现,尽管我们的讨论与其他组有相似之处,但在第一步确定目的时,对于具体的事情,一旦明确了目的,找到方法就相对容易。然而,对于抽象的问题,即使目的明确,选择哪种方法仍然难以把握。因此,我们认为目前大家的问题主要集中在目的是否明确,以及如何找到合适的方法上。

我:

大家的意见都不太一样,我们少数服从多数,从这几个问题中选一个大家存在问题最多的,来讨论下这个问题的本质。大家举手表决。

我:

通过举手表决,大家觉得找目的是存在问题最多的步骤。

【2、讨论本质】

我们思考下“找目的”步骤的本质是什么,为什么这个步骤很难。大家思考一下,我们给5分钟大家讨论下。请小组记录员做一下讨论记录,简单一句话记录下每个人关于问题本质的发言。

第一组发言:从三个点说,第一个是受外界的影响,第二个是初衷,就是自己的初心是什么?第三个是立场,就是站的角度不同。

第二组发言:第一,没有这个意识去想,想不到,没想过;第二,思考时往往只停留在表面,未能深入挖掘深层次原因;第三,需求本身复杂,未能清晰梳理。目前大家觉得目的难以找到。

我:我总结下大家说的本质。第一,容易受到外界影响,忘记初心;第二,由于角度不同,对待问题的看法有差异。这什么意思?

第一组发言:角度不同,例如在不想让孩子看机的问题上,背后可能受到外界普遍认为看手机会影响视力、耽误学习或浪费时间等因素的影响。然而,孩子可能只是想获得短暂的快乐。

我:这个问题涉及到是否为自己还是他人寻找需求,即在解决问题时,需要考虑是站在自己的立场上认为对孩子好,还是真正从孩子的需求出发。

第一组发言:从家长的角度这个需求就是不想让孩子玩手机,从长远来说。

我:这也就是第三点,有的时候我们可能没有意识到自己的需求;还有第四,可能在解决问题时,混淆了解决自己问题和解决他人问题的区别;第五,可能在行动后才意识到自己行为的原因。

【3、明确本质】

我:通过我们刚才的讨论,找目的难的本质是什么?你们最终明确的本质是什么?

学习者:是因为搞不清楚自己的需求。

【4、解决方案】

好,那接下来呢我们已经清楚了,问目的难是因为其实自己都没有搞清楚自己的需求,那么接下来,就探讨一个方案怎么解决这个问题吧。在讨论具体的解决方案之前,有个问题需要大家先明确,那就是你们制定这个方案的目标是什么,就是说这个问题你们解决到什么样子就算满意了?给大家2分钟时间讨论出你们的目标。

【确认目标】

学习者安老师:这其实是一种感觉。如果你找到了需求,并且假设一旦这个需求得到满足,你就觉得舒服了,那么就可以认为你的需求已经被满足了。

我:安老师定义说,只要一个人处于舒适状态,就可以认为他的需求得到了满足。即便其他人认为问题已经解决,如果个人自己仍感到不舒适,那么对他来说问题就还没有解决。要达到舒适的状态,关键是个人感到满足和舒适。

学习者刘荣:比如说我看我娃玩着手机我就难受,我就想这是我需要解决的问题,然后那我就让他每天玩个十分钟。他也舒服了,我也舒服,这样算解决了。

学习者安老师:不玩手机不是你的需求.你的需求是让娃好好学习

学习者刘荣:是的,如果孩子好好学习了,我就心里舒适了。

学习者张老师:先要考虑清楚需求有哪几种,比如刚才的例子,也可能是亲子关系需求,也可能是为了考到好大学。

学习者李老师:先考虑当下目标完成,当下目标完成,就比如说他的分数能具体化,95分以上,我觉得就ok,心里舒适了。

【引导方案讨论】

我:既然说如是我们的目标是自己感到心里舒适,就满足了自己的需求,大家反思下这个过程。这个过程就是在搞清楚自己需求的一个过程,我们把它总结成方法论,大家是如何来搞清楚需求,把这个方案说出来。

第一组李老师发言:其实就是首先要明确自己当前的需求。第一步是明确当前需求,并追溯这个需求背后可以量化的部分。具体到某件事物,然后在量化过程中逐步找到舒适的点。

第二组安老师发言:我们的方法与第一组类似。首先询问最直接的需求,然后进一步询问这个需求背后的目的是什么。找到这个目的后,询问如果这个需求得到满足,是否会感到舒适。如果感到不舒服,就继续询问当前找到的这个需求背后的目的是什么。这是一个循环过程,不断地询问是否满足,直到找到满足点。

【5、成果讲解】

我:大家注意到在寻找目的的过程中,我们的主要目标是找到需求。之前两组的讨论也表明,在寻找需求的过程中,这是一个需要不断反复,深入挖掘的过程。安老师说了三步法:1.询问最直接的需求,2.进一步询问这个需求背后的目的是什么;3.找到这个目的后,询问如果这个需求得到满足,是否会感到舒适。

【A2】催化应用

今天关于黄金思维圈儿三个步骤,问目的、找方法和列行动。啊,相信今天我们的不断的这个讨论的过程中,大家也真正的掌握了这个方法。

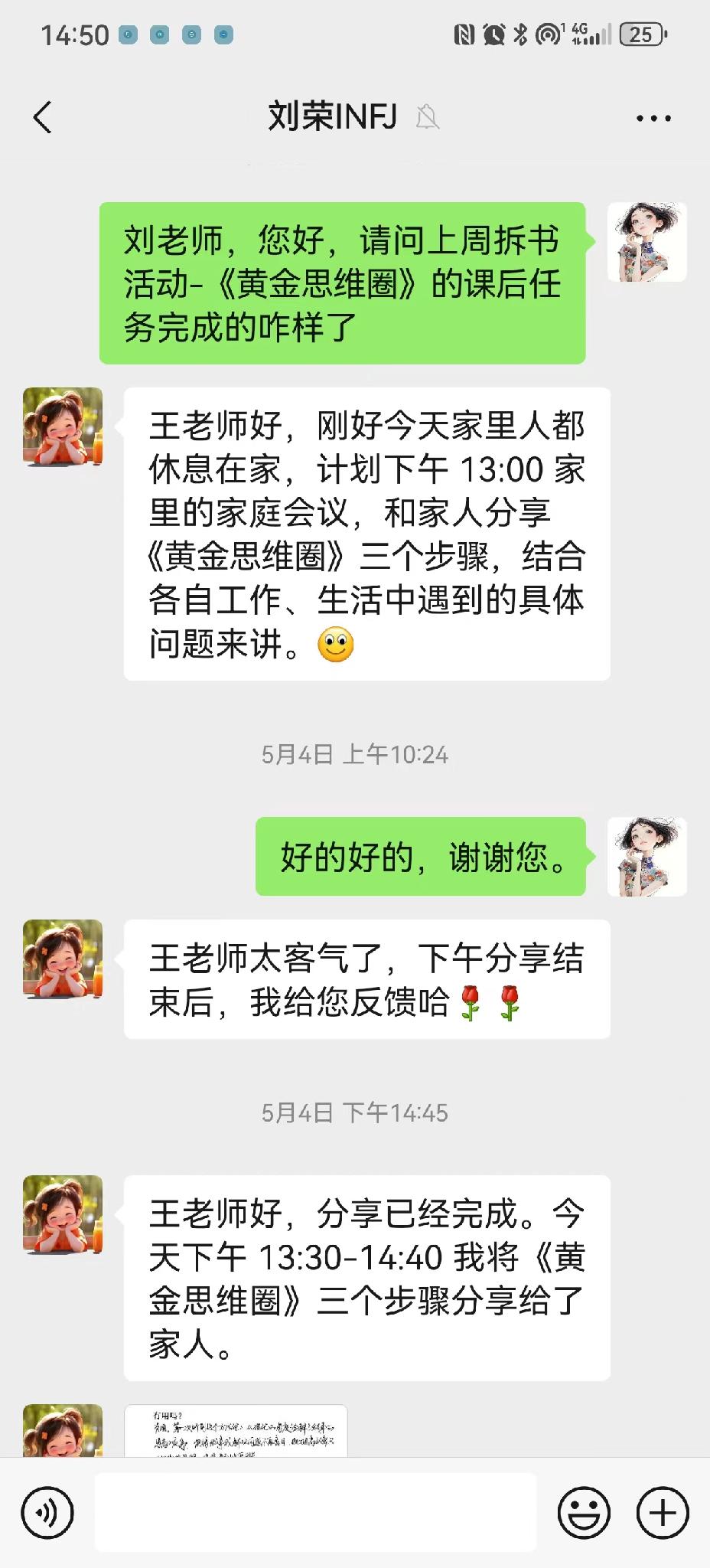

最后给大家留一项作业。请大家把今天学习的“黄金思维圈”三个步骤跟身边的朋友或者家人进行分享,教会他人也是自己最好的学习方法。

大家可以先想一想,你准备在什么时间,跟谁去分享呢?准备怎么跟他分享呢?可以在纸上大致先写下来。分享包括时间,地点,对象,内容。

分享课后作业记录:

【简短有力结语】

今天我们一起学习了两个片段。学会了如何进行反思,我们就可以在反思中修正自己的假设,提升自己的认知水平;掌握了“黄金思维圈”,我们能快速看透事物的本质,从根本上去解决问题。

这就是我今天的分享,谢谢大家!