开场:

亲爱的小伙伴们,大家好。

[自我介绍]:

我是今天的拆书人——烟台八仙过海分舵马兰兰。

首先用三个标签做个自我介绍。

标签一、11岁男孩妈妈。

标签二、企业人力资源从业者。

标签三、终身学习者,

[分组]:

为了便于之后的学习讨论及分享,我们先进行分组,分为两组,我左手边为一组,右手边为另一组。

[学习目标]:

好,我们今天的学习目标是,学习者在参加此次拆书后,在与孩子沟通出现障碍时,能够运用识别感受(澄清)去解决(行为)孩子不愿意听,拒绝沟通的问题(界定)。

我今天的拆页选自《如何说孩子才会听,怎么听孩子才肯说》一书。

接下来我来介绍一下这本书。

[图书介绍—场景介绍法]:

场景:

大家在和孩子沟通是否遇到过以下场景?

大冷天,我们给孩子准备秋衣,孩子一直说热,不愿意穿秋衣。

周日,孩子有一堆作业要做,孩子和你说,妈妈我不想做作业,我累了,我想休息一天。

寒暑假,我们精心做好旅游攻略,带着孩子参加远行,孩子兴致不高,一直吵着要回家。

提问:

遇到这种情况你会怎么做?是强迫孩子接受自己的观点,还是顺从孩子的想法呢?还有其他更优的解决方案么?

影响:

如果我们强迫孩子接受我们的想法,孩子内心苦闷,即使接受也心不甘情不愿。

如果我们直接顺从孩子的想法,有溺爱之嫌,没有原则底线。

解决:

今天的拆页来自《如何说孩子才会听,怎么听孩子才肯说》这本书,就能帮助你从关注孩子感受的角度展开沟通,让孩子在沟通中积极思考,在不吼不叫中完成沟通。

现在请大家阅读拆页片段,时间2分钟。

【原文】

《如何说孩子才会听,怎么听孩子才肯说》 P10

你已经了解到了当听到这些常见的说话方式时,你的内心感受是什么样的。我愿意在这里进一步分享一下我的个人感受。当我在难过或者受到伤害时,我最不想听到的就是建议、大道理、心理分析或者别人的看法,那样只能让我感觉更差。过分同情让我觉得自己太可怜;提问让我产生防范心理;最激怒我的是说我的感受毫无道理。这时候我通常的反应就是:“算了吧,再说下去还有什么意思?

如果有人能真正愿意倾听,认同我内心的伤痛,给我机会让我多说说我的困扰,我会感觉没那么郁闷和困惑,也更能处理好自己的情绪和面临的问题。

我还可能会对自己说:“老板平时还是不错的······我当时应该马上认真处理那份报告······但我也不能假装这件事情没发生······好吧,明天早点到公司,先把报告写完······不过,到他办公室交报告的时候,我还是要让他知道,他昨天那样对我说话,让我很难过······另外,也让他知道,以后他对我有看法,最好单独和我谈。”

这个过程对我们的孩子也同样适用。如果我们也能倾听孩子,与他产生共情,那么也能有助于孩子自己解决问题。但是,我们不是天生就会说产生共情的语言的,因为它不属于我们“母语”的一部分。我们大部分人在自己的成长过程中,都有感受被否定的经历。为了能流利地说出这种接纳他人的“新语言”,我们需要不断地学习和操练。

读完的伙伴请举手示意一下。

我看大家都阅读完了,那我接下来和大家一起来学习这个片段。

(What)这个段提供一种基于从关注他人感受展开沟通的方法。

(why)正如原文所说,沟通前我们应该先识别感受和看法。为什么要区分感受和看法呢?因为当我们忽视他人感受,一味表达看法,沟通流于表面,容易让他人反感,不利于后续沟通。

概念提出:

我们在阅读过程中涉及两个概念,一是感受、二是看法。

那么,问题来了。

【强化概念】

什么才叫“感受”?

感受多和情绪、情感反应有关,指一个人对某件事情的情绪或身体反应。

什么才叫“看法”?

看法等同于观点,多涉及认知层面,指大脑基于信息做出的逻辑推理及判断。

【易混淆的概念比较】

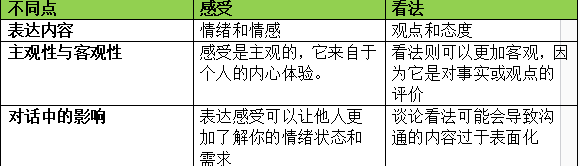

这两个概念的区别,我们可以参如下表格进行区分。

表达的内容:

感受是表达情绪和情感,它涉及到个人的喜怒哀惧、焦虑、委屈、郁闷、内疚等情感体验。

看法则是表达观点和态度,它是对某个人或事物的评价和判断。

主观性与客观性:

感受是主观的,它来自于个人的内心体验,不同的人对同一事物可能会有不同的感受。

看法则可以更加客观,因为它是对事实或观点的评价,可以通过逻辑和证据进行支持和解释。

对话中的影响:

在沟通中,表达感受可以让他人更加了解你的情绪状态和需求,从而建立更加真诚和共情的连接。

而只谈论看法可能会导致沟通的内容过于表面化,无益于与他人建立深层次的连接。

因为正确区分这两个概念,才能准确识别孩子当下感受,为后续沟通做铺垫。识别感受和想法是“帮助孩子面对感受”沟通的前提条件。

接下来,我们来辨析两个概念。

举例辨析概念:

案例1:

小明的做法让我很生气。

这是感受。这是表达情绪情感。

案例2

小明总是欺负我,他是坏孩子。

这是看法。这是观点和态度。

案例3

我有点害怕。

这是感受。这是个人的主观感受。

案例4

她是是胆小鬼,不敢走夜路。

这是看法。这是基于逻辑推理进行的客观判断。

案例5

妈妈:快点起床。

孩子:妈妈,我很生气,我不喜欢你对我的说话方式。

这是感受。这是我在沟通中的情绪反应,可以从关注感受开展后续沟通。

案例6

妈妈:快点起床,你真懒,每次都需要我叫你起床。

这是看法。这是妈妈在沟通中浮于表面的判断,不走心。

通过以上的练习,我们现在对感受和看法有了更深入的认识和理解,我们继续。

具体HOW:

结合以上案例以及我们理解,我们总结“帮助孩子面对感受”的沟通有四步:

1. 全身贯注地倾听。

放下手头事情,关注点在孩子身上,倾听时和孩子要有目光接触。

2. 用“哦。。。。”“嗯。。。。”“这样啊。。。。。”来回应他们的感受。

用简短的语言回应孩子,并引导他们继续说下去的兴趣。

3. 说出他们的感受。

识别孩子的情绪并说出来,不要做评判。

4. 用幻想的方式实现他们的愿望。

给予孩子正向引导,营造愿望实现的场景,让孩子思考并给出解决方式。

举例:

说到这里,我想起了之前的一件事。

起因:

孩子从学校带回来不及格的语文测试卷子找我签字。

经过:

我用“帮助孩子面对感受”的沟通如下:

孩子:妈妈,我的考试卷子需要你的签字。

我放下手头的工作,和孩子面对面。

我:好

孩子:我这次考试成绩不是很好。

我:嗯。

孩子:考试之前我没有认真复习,这个单元知识点掌握不牢固。

我:是这样啊。

孩子:我下次一定好好复习。

我:我感到你有点失望,是这样的。

孩子:有点,我本来想着能考到80分。

我:真希望你的愿望现在实现。

孩子:没关系的,我现在开始每天抽出半小时复习语文,下次一定能考到80分。

我:好,你一定能做到的,妈妈相信你。

结果:

孩子和我沟通之后,思考了一会,默默做到书桌前开始复习语文了。

反思:

通常我们和孩子沟通有明确的指令,考虑问题的出发点是父母,忽视孩子的感受和想法,他们认为是被迫的,带着情绪做去事情。使用帮助孩子面对感受”的沟通方法后,关注孩子感受,引导孩子思考,孩子就给出完美的解决方法。

适用边界:

“帮助孩子面对感受”的沟通方法适合亲子沟通,也适合成人间沟通,不过应用于孩子身上效果更佳。

预防异议:

“帮助孩子面对感受”的沟通方法四个步骤必须同时使用么,我们需要根据沟通的实际情况选择其中的一个步骤或几个步骤即可。各个步骤没有明确的先后顺序。

[拆书家提问设计]:

编写剧本:

通过以上的分享,我想大家已经掌握了“帮助孩子面对感受”的沟通方法。

为了加强运用,我们今天尝试做一下编剧。

大家想一想,未来一周或一月内,试想一下可能会遇到的、需要帮助孩子面对感受沟通的场景。

比如:老公最近总加班,很是疲惫。

比如:孩子在学习和人打架。

请大家注意,编写的要求有三点:

一是大家注意是未来的场景,不是过去。

二是内容要有发生的时间、地点、参与者,故事的发展(包括:起因、经过、结果)。

三是大家一定要把帮助孩子面对感受的沟通方法,运用到里面。

大家把自己要编写的内容以对话的形式,在表格里简短的呈现出来。

大家可以参考我写在表格里的提示语以及我提供的小剧本的范本。

好的,现在开始编写,写好后,我们小组内进行讨论。时间5分钟。

之后我会邀请小伙伴来分享。

时间到,鲁青来分享一下你们的故事呢?时间大约2分钟哦。

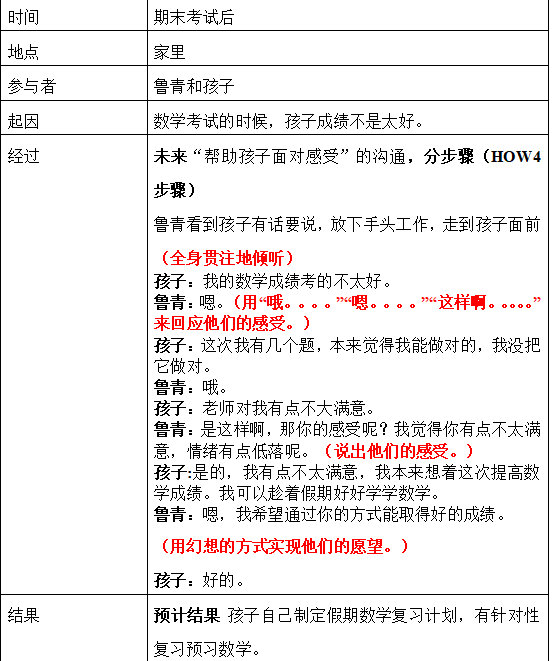

[学习者鲁青案例记录]:

回应:

好的,感谢鲁青的精彩分享。

针对这个分享,我有两点要说:

第一:她/他的未来小剧本,运用了“帮助孩子面对感受”的沟通的四个步骤,我们预祝他在下周实际沟通中运用今天的方法能获得圆满成功。

第二:她/他的未来小剧本在未来实际应用中会遇到不可控因素不能按照预期操作,我们瑾记今天学到的帮助孩子面对感受沟通的四个步骤1.全身贯注地倾听2.用“哦。。。。”“嗯。。。。”“这样啊。。。。。”来回应他们的感受。3.说出他们的感受。4.用幻想的方式实现他们的愿望。根据实际情况临场发挥。重点在于关注他人感受。

结语:

好的,最后,让我们回顾一下今天学习的内容。

今天我们学到了“帮助孩子面对感受”的沟通方法四步法。

给予孩子正向引导,营造愿望实现的场景,让孩子思考并给出解决方式。

最后希望大家多用,用“帮助孩子面对感受”的沟通方法打开亲子沟通的壁垒,让孩子在沟通中感受我们对他们的爱,建立良性亲子关系。好的,今天的分享到此结束。感谢小伙伴的聆听和参与。