开场:

【开场】4分钟

【自我介绍及拆书主题】1分钟

大家好!我是徐风,首先我用三个标签来介绍我自己。

第一个标签是2个女孩的妈妈,这是我最喜欢的身份。正是因为女儿的存在,我开始了跨界学习,不断自我成长,努力做个身教重于言传的妈妈。

第二个标签是一名家庭教育工作者。希望帮助父母把养育这件事变得轻松又愉快,让儿童有个最好的开始,拥有治愈一生的童年。

第三个标签是终身学习者,终身学习、终身成长。

今天我要进行TF1-1的过级,主题是《使用问题归属原则让家庭成员不越界》,时间12分钟。

【介绍拆书法和拆书帮】2分钟

今天大家能坐在这儿,我想都是学习爱好者,欢迎大家到来。接下来我先介绍一下拆书帮和拆书法。

拆书帮是一个拆书爱好者的社群,也是非营利性的青年自组织,以培养拆书家为使命,在全国各地有分舵,我们是青岛五月风分舵。在这里我们可以遇到同频共振的人,大家陪伴赋能、共同成长。你既可以通过读书、拆书提高自己学习力,也可以成为促进他人学习力的学习促进者,用自己的影响力让世界变得更加美好。

拆书法是一种成人的学习方法,以提升个人能力和解决问题为目标,强调以学习者为中心,这不同于传统的学院式学习。

这个方法分为个人学习的便签学习法和组织学习的RIA现场学习法。

便签学习法是通过三张便签,让一个人读一本书相当于参加了一场主题培训的效果。

RIA现场学习法也就我们今天正在参加的这个活动,是拆书家通过对书籍片段的解读,引领一群学习者理解知识,激活他们的过往经验、促进他们规划未来的行动,并且通过现场演练加快、加深知识的内化和转化,真正达到学以致用的效果。

【图书介绍】FAB法 1分钟

F今天我与大家分享的主题来自于《P.E.T父母效能训练》,这本书是教父母如何养育出自信、自律、自我负责的孩子。作者是美国心理学家托马斯.戈登博士,他研发的“戈登模式”因为对人际关系改善做出了重大贡献,曾经3次获诺贝和平奖提名,还曾经担任美国白宫儿童顾问。

A P.E.T课程是父母培训课程的鼻祖,本书是课程的精华。著名心理学家武志红说:“P.E.T可能改变了中国家庭教育的基因。”

B 如果你想知道孩子沉迷手机,说了也不听该怎么办?;孩子回家就关上门,不愿和你说话该怎么办?在这本书中都会找到答案。

现在由我带领大家学习今天的片段,请大家用1分钟阅读一下原文,读完的伙伴请举手示意我。

【R阅读拆页】1分钟

片段选自《P.E.T 父母效能训练》P 22-23

【R原文片段】《是谁拥有问题》

P.E.T.父母效能训练模式的一个核心概念就是问题归属原则”。它的重要性怎么强调都不为过。如此众多的父母都落入了一个陷阱,本该归属于孩子的事情,父母承担解决问题的责任,而不是鼓励孩子自行解决所面临的问题。父母经常告诉我们:

“参加P.E.T.课程对我最大的一个影响是,我能分辨出究竟谁处在问题区。这毫无疑问是最有价值的事情,真令我震撼。我的孩子拥有问题,我就不需要为此负责--要知道,这么多年来我一直将它们揽在自己的肩上。”

“当我意识到自己不需要去解决每个人的问题时,这真让我松了一口气。”

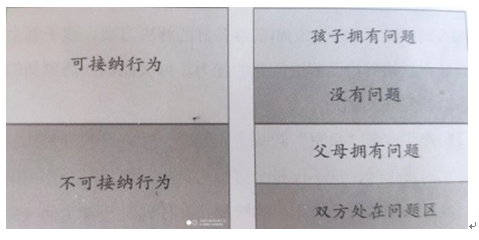

当父母了解问题归属原则后,就会在很大程度上改变自己对待孩子的行为。问题归属的概念,可以利用前面使用过的“可接纳行为”和“不可接纳行为”的行为窗来区分。让我们看看下图:

① 问题”一词在这里是指谁的内在需求没有得到满足,那么谁就拥有问题,问题就归属于他需要他来解决,不是指谁做错了什么,谁出现问题。--译者注

好,我看到伙伴们都举手了,阅读完毕

(导入)

不知道,大家有没有遇到这样的情况:

l 孩子在学校被同学嘲笑,回家闷闷不乐,父母赶紧找老师沟通

l 孩子大学毕业了,却不想工作,整天在家玩手机,父母很无奈

l 孩子想去外地上大学,父母说太远了不放心,双方坚持己见

在我们身边,家庭成员之间彼此越界,是一个很普遍的现象,而且还都觉得这是理所当然的事儿。

【WHAT】

在这个片段中提出了一个重要概念“问题归属原则”,可以帮助我们清楚的界定家庭成员之间的行为边界。

那什么是“问题归属原则”?

在沟通中,谁的需求没有得到满足,因此产生了负面情绪,谁就拥有问题,要对问题负责。

问题归属原则可以让家庭成员轻松的分辨出哪些问题应该自己负责,哪些问题是他人负责,行为边界一目了然。

【WHY】遵循问题归属原则的父母,会觉得养育是一件轻松愉悦的事情; 同时孩子也有机会发展自己解决问题的能力,从而培养出自信、自律、自我负责的品质。

而不能遵循该原则的父母,常把自己搞得身心疲惫;而孩子也会产生逆反心理,冲突不断,或者产生依赖心理,最后成了“妈宝男”“妈宝女”。

【HOW】那该如何在家庭中使用“问题归属原则”呢?我们可以采用以下三个 步骤:

1、 判断需求。是谁的需求没有满足?

2、 归属问题。需求没得到满足的人是拥有问题的人,要对问题负责。

3、尊重边界。拥有问题的人要主动去解决,其他成员要尊重和信任他,彼此不越界也不被越界

比如上面的例子: 孩子在学校被同学嘲笑,回家闷闷不乐,父母赶紧找老师沟通。这时孩子想被尊重的需求没满足,要对问题负责,父母直接去解决就是越界

【WHERE】这个原则不仅对于亲子沟通很重要,在与爱人、长辈、朋友、同事相处时,都可以帮助我们维护更好的人际关系。

【A学习者拆为己用】3分钟

【A1便签】2分钟13秒(鲜活、故事、对应、反思)

经验:那就在上个周,我恰巧就碰到这样一件事。有一天下午放学,在接孩子的路上,碰到1名一年级的小女孩,脸看起来有些不高兴。接着我听到下面一段母女对话:

妈妈:怎么了?满脸不高兴

女儿:***拿了我的橡皮,不给我

妈妈:你跟他要了吗?

女儿:没有

妈妈:你跟老师说了吗?

女儿:没有

妈妈:你自己的东西,你为什么不要回来?有什么好怕的?你就说这是我的,还给我,你能死?

妈妈明显有了情绪,甚至用手去退了孩子的头两下,孩子用怯怯的眼神看着妈妈。等到我接了女儿回来后,在路上又碰到了这对母女,孩子立正站在一个墙角,妈妈的情绪明显又升级了,大声训斥。

我问女儿,这个女孩现在会是什么感受,女儿说她肯定很害怕,觉得妈妈坏。我又问这个女孩经过妈妈的一番教育会变得勇敢了吗?孩子很干脆的说,“不会的,会更纠结。如果跟同学要又不敢,不要吧,回家妈妈知道了,还要被骂或者被打”。

反思:在这个故事中,孩子被同学拿走了橡皮不高兴,妈妈没有运用问题归属原则,协助孩子去寻找解决问题的方法,反而因为孩子的胆怯行为而生气,将自己变成问题所有人,并把自己的愤怒都宣泄在孩子身上。

孩子不仅要承受来自同学的压力,还要承受妈妈的愤怒,长此以往她的世界会是什么颜色呢?如果妈妈懂得问题归属原则,我想她一定会得到不一样的教育结果。

【A2便签】47秒(目标、行动、关联、可控)

目标:因为这件事也给了我一个警示,如何避免我们家出现侵犯边界的事情呢?所以我就想从下个周开始在家里施行“问题归属原则”,1个周后总结一下家里有什么变化,

行动:具体呢我是这样计划的:

1、 本周六晚饭后8点开个家庭会议,跟家里人介绍一下什么是“问题归属原则”

2、 要求大家在沟通时,先判断谁的需求没有被满足,确认问题归谁负责。

3、 互相尊重彼此的边界,不越界也不被越界。