开场:

大家好!我是今天的拆书家阮玲霞,我是一名从事中小学教育实践和管理的教育人,也是一名学习的实践者和心灵的驯兽师。我今天要带来的分享主题是“关注圈与影响圈”。为了方便今天的学习讨论,我们先来分个组,坐在我左手边的一组,右手边一组。

下面进入今天的拆书。

用FAB法介绍图书:

F(特征):我今天的拆页来自《高效能人士的七个习惯》(25周年纪念版),作者是史蒂芬· 柯维,他是美国学界的“思想巨匠”,入选“影响美国历史进程的25位人物”。这是一本关于提升个人效能的书,讲了七个实用的高效能习惯。在美国,此书影响力仅次于《圣经》。

A(优势):与同类书籍相比,作者在书中不仅讲了七个高效能习惯,明确地说出其中的原理、行动步骤等,还把这七个高效能习惯搭成一个整体框架,指出他们之间的逻辑关系,结构性特别强。这本书既通俗易懂,又能让读者马上把学到的知识运用起来,真正做到学以致用。

B(利益):如果你想要破解工作和生活效能低下、不知不觉陷入抱怨和绝望无助的境况以及人际沟通中的种种问题,想要在个人及公众领域提升自我,成为行事有目标、有计划、积极主动的人,都可以在这本书里找到答案。它会助力你了解现状、找准方向、善用技巧、促成改变,让你的努力实现价值最大化。

下面我给大家分发拆页,请大家用2分钟阅读原文拆页,读完请给我个提示。

关注圈与影响圈

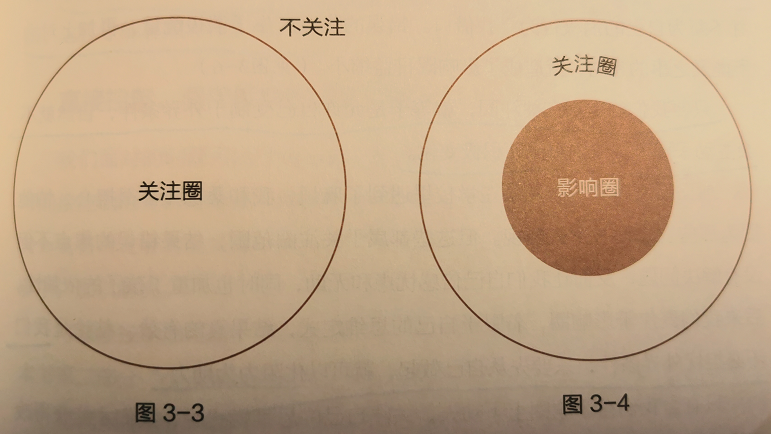

看一个人的时间和精力集中于哪些事物,也能大致判断他是否积极主动。每个人都有格外关注的问题,比如健康、子女、事业、工作、国债或核战争等等,这些都可以被归入“关注圈”,以区别于自己没有兴趣或不愿理会的事物。(见图3-3)

关注圈内的事物,有些可以被掌控,有些则超出个人能力范畴,前者可以被圈成一个较小的“影响圈”。(见图3-4)观察一个人的时间和精力集中于哪个圈子,就可以判断他是否积极主动。

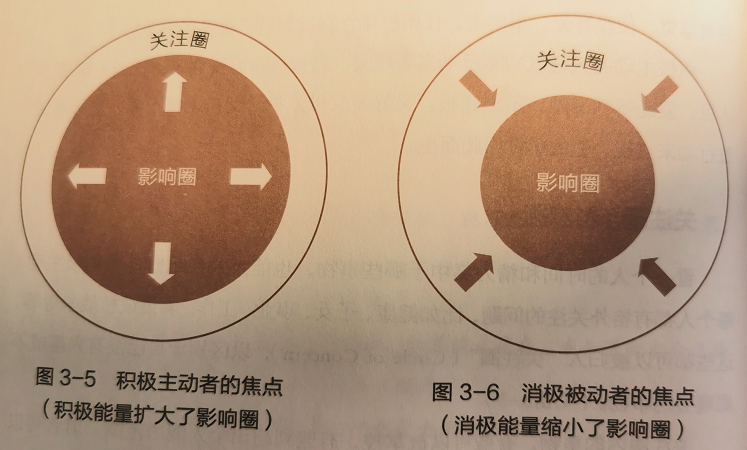

积极主动的人专注于“影响圈”,他们专心做自己力所能及的事,他们的能量是积极的,能够使影响圈不断扩大、扩张和成长。(见图3-5)

反之,消极被动的人则全神贯注于“关注圈”,紧盯他人弱点、环境问题以及超出个人能力范畴的事情不放,结果越来越怨天尤人,并不断为自己的消极行为寻找借口。错误的焦点产生了消极能量,再加上对力所能及的事情的忽略,就造成了影响圈日益缩小。(见图3-6)

只要我们的焦点在关注圈,就等于是允许自己受制于外界条件,自然就不会主动采取必要措施来推动积极变化。

【what】

我看到大家都读完了。今天的拆页讲的是一个“将我们的专注力调整到影响圈,从而促进我们迈向积极主动人生“的方法。

【why】

(人们通常的做法及坏处)

关注圈里的事既有我们个人能力可控的事,也有个人能力不可控的事;而那些可控的部分构成了影响圈。生活中我们常把注意力放在关注圈而非影响圈上,比如,别人怎么看我,老板什么时候给我加工资,孩子将来会不会有出息,世界会不会和平……当我们把有限的注意力放在了那些我们自己无法影响、无法改变的事情时,就难免因无力控制而整天怨天尤人、负能量满满,长此以往我们就成了一个消极被动的人,最后将可能一事无成。

(反例)

我举一个例子:我们有个特殊生,父母离异后各自成家,孩子跟妈妈吵架后离家出走,连续几个晚上夜宿在同学家小区楼道。我听说后特别难受和生气,抱怨父母为何不知心疼孩子,为什么就不出来寻找,为了孩子就不能改变一下自己吗?结果,越想越气愤,气愤过后充满了无力感,因为这个家庭的复杂性让我感到无能为力。

结合我们今天的学习,遇到这样的情况,我应该怎么来做改变呢?结合原文片段,可以总结为三个步骤。

【how】

第一步:觉察自己。觉察自己面对的事情是什么?有怎样的情绪和感受?引发情绪的观点、想法和念头是什么?比如,上述特殊生离家出走事件中,我有愤怒、无力等感受,引发情绪的想法是我认为父母不负责任。

第二步:识别圈层。识别事件和自己的想法、观点中哪些是自己可控的?哪些是不可控的?可控的属于影响圈,不可控的属于关注圈。家庭因素、父母教育、孩子离家都是不可控的,属于关注圈;但是我的情绪、我怎样解读这个家庭是我可控的,属于影响圈。

第三步:聚焦影响圈。将注意力转移到自己可控的事情上,即聚焦到影响圈上,思考并开展行动,专注做好自己能做的事,不断扩大自己的影响圈。这个特殊生离家出走我要关注的是作为学校我们可以做些什么。

(反例变正例)

所以上面的例子中,我首先应该觉察到我的愤怒和无力感,觉察到我认为父母应该要对孩子负责,竭尽全力改善亲子关系。接着要识别孩子的父母是否尽责、他们的家庭困难不是我能掌控的。然后收回我的注意力,聚焦于我能做的部分,比如,跟孩子交流谈心;如果暂时不愿回家,可以安排临时住宿场所;约孩子父母见面交流,探讨成长点和后续策略等等。

(预防异议)

也许你会说:“人生活在社会中,关注关注圈是人之常情,只关注影响圈很难做到啊。”确实,没养成习惯的时候只关注影响圈是有难度,但我们要知道人的时间、精力都有限的,我们需要把有限的资源投入到最有价值的事物上去,不断扩大影响圈。我们才有可能成为更好的自已,实现目标和理想。所以我们可以跟周围人组成学习共同体,互相提醒,时时觉察,总有一天关注影响圈会成为习惯。接下来我们可以制定有效计划来帮助改变自己。

[A2]分步催化提问设计:

请大家想一想,未来一周里,你可能会面临工作、家庭、人际中的很多事,比如,孩子作业没完成,老师生气向你投诉,你会怎么反应?项目中,同事因个人原因不配合,导致进度受阻,你会怎么想呢?……想想这样的场景还可能有哪些?在小组里跟小伙伴们讨论。注意,我们暂时不需要讨论利用以上方法解决问题,只需要讨论场景。

学习者案例记录:

我有给朋友送礼物的习惯。未来,假设我给朋友寄了一个礼物,但是朋友在我几次提醒后,还是没有去快递驿站取。我会不开心,觉得她肯定是不重视我给她寄的礼物或者是不喜欢我的礼物。

[A2]催化应用提问设计:

非常感谢这位小伙伴的分享,我想再次邀请大家,看看今天所学习的关注影响圈的三个步骤,首先是觉察自己面对的事件、自己的情绪和观点;其次是识别这些事,哪些是关注圈的?哪些属于影响圈呢?最后是聚焦影响圈,将注意力转移到自己能够施加影响的事情上,专注做好自己能做的事,不断扩大自己的影响圈。请再根据刚刚大家所想到的场景,你会如何利用这些方法改善自己的状态呢?我会给大家2分钟时间继续讨论,然后邀请一位小伙伴上台分享。

学习者案例记录:

前面的那个场景,如果按照今天所学的方法,我以后可以这样做:

1. 觉察到自己有点失落、沮丧的情绪,我觉得我买的礼物没有得到珍惜。

2. 我识别到的关注圈是:对方什么时候去取,以及对方是否喜欢这个礼物?

识别到影响圈是:我可以提醒朋友去取快递。取完后核对对方是否喜欢,但是自己的情绪不受影响。另外,我下次可以提前询问对方喜欢的礼物类型。

3. 聚焦影响圈:我可以提醒朋友去拿;可以核对对方是否喜欢,但是要注意调整自己的心态(对方何时去拿和是否喜欢,并不代表不珍惜这个礼物),最后,我下次还可以提前询问对方喜欢的礼物类型。

结束语

再次感谢大家。通过今天的学习,小伙伴们深入了解了关注“影响圈”的概念要点,学习了应用三个步骤来关注自己的影响圈,期待大家拥有更积极主动的人生。

我的拆书就到这里,谢谢大家!