开场:

【开场介绍/分组】

Hello,大家好,我是韩军华,是今天TF3-3拆书家。

用三个标签介绍我自已,第一我是一名运动爱好者,第二我是一名亲情守护者,第三我是一名拆书法的追随者。

因为今天会有讨论的环节,为了方便讨论,我们现在先进行分组,

其中蒋老师、张老师、唐老师为1组,另外吴老师、张军老师、宋老师三人为1组,分为2组。其中任命:唐老师为组长,称为唐组;其中任命吴老师为组长,称为吴组。

【场景介绍法】

【事件场景】

周六,我和孩子妈妈有事外出,不放心10岁的女儿独自在家,要求女儿跟我们一起出去。女儿则说:“我不想出去,我要呆在家里”,我说:“你不去,想干啥?是不是想看电视?想玩IPAD?想去同学家打游戏?”孩子说“不是!”,我说:“还想骗我,上次你也是这么说的!”, 于是,我拉着她就往门外走,孩子扒着门,大声叫着:“爸,我不去!”,妈妈见状,连忙说:“算了吧,随她去!”,我只好作罢,让她呆在家里。

晚上一进家门,孩子就冲我们喊:“爸,妈,你们总算回来了,我都饿了。”

我随即回了一句:“活该!”来到厨房,见1只空的方便面袋子漂在水槽里,想再训她几句,于心不忍,还是咽了回去。

【提问】

孩子宁愿在家吃方便面,也不愿跟父母出门,在座的伙伴有没有遇到过呢?

当孩子的想法与我们的想法有分歧时,你们通常是如何做的呢?

当孩子想要的与我们所能给的有很大落差时,我们又当如何处理呢?

【影响】

是哄?是逼?还是讲道理?如果好说歹说,孩子就是不听时,我们又当如何?

我们会不会动用父母的权威,强迫孩子言听计从?如果会的话,有的孩子也许会顺从,有的孩子会闹些小脾气,有的孩子会闷闷不乐,甚至抑郁,如此一来,对孩子而言,我们的良苦用心,也许会成为孩子的一种压力、一种束缚、一种不信任。若是如此,我们又该如何?

【解决】

我们今天所学的《正面管教》这本书,向我们介绍了一种面对父母的观念与孩子的想法有争议、有冲突的时候,父母可以不惩罚,不娇纵管教孩子,面对孩子犯错的时候,父母可以和善与坚定,学会与孩子平等对话,赢得孩子,共同解决问题。

【学习目标】

今晚的学习拆页有2个:一个是“赢得孩子”,另一个是“关注于解决问题”。

赢得孩子是为了融洽亲子关系,学会与孩子沟通交流,更好地与孩子合作。

关注于解决问题则是启发孩子如何面对问题,思考问题以及解决问题,两者是递进关系。

拆页1的学习目标是当与孩子想法有争议、有冲突或者孩子犯错的时候,父母能够使用赢得孩子四步法,尝试与孩子沟通,让孩子敞开心扉,坦诚交流,启发孩子解决问题。

拆页2的学习目标是当孩子着手想解决问题的时候,父母能够引导孩子使用解决问题四步法,启发孩子以解决方案为出发点思考问题,从帮人的角度看待问题,解决问题。

说到这,请大家阅读手中的拆页1,给大家1分钟,读完的伙伴请举手示意一下。

【拆页来源】 美国简·尼尔森《正面管教》P25-P26 出版: 2009年京华出版社出版

R拆页-01:“赢得”孩子

当琼斯太太得知自己6岁的儿子杰夫偷了东西以后,她也使用了“赢得合作的四个步骤”。她找了个没人打扰的时间,让杰夫坐至她腿上。然后,她告诉杰夫,她听说他从商店里偷了一袋泡泡糖。(注意,她并没有通过问孩子是否做了什么事而给孩子设“圏套”,因为她已经知道孩子做了什么。)随后,她告诉孩子,她上五年级的时候,曾经有一次从商店里偷了一块橡皮;她知道那样做很不应该,心里非常愧疚,所以觉得那样做实在不值得。杰夫辩解道:“反正小店里有那么多泡泡糖。” 琼斯太太引导杰夫讨论店主需要卖多少泡泡糖和其他东西才能挣到足够的钱来付房租、店员工资、仓储积压,以及养家糊口。杰夫承认自己从来没有想到过这些。她和孩子还讨论了他们多么不喜欢别人来拿走自己家的东西。杰夫发自内心地说自己再也不想偷东西了,并且要去小店为自己偷的泡泡糖付钱。琼斯太太主动要和他一起去,以示道义上的支持。

【WHAT】(简单互动)

我看到大家都读完了,首先我问大家,这段拆页中的妈妈有没有责备、打骂或者羞辱孩子?

大家回答说:“没有”。

这段拆页孩子在妈妈的引导下最终有没有改正自已的错误?

大家回答:有。

所以,以上拆页的讲的就是一个妈妈通过“赢得合作的四个步骤”,让孩子意识到偷东西是不对的,从而主动改正自已的错误。

【WHY】

因此,如果我们使用“赢得”孩子这个方法,会怎么样呢?就容易做到如拆页中所描述的那样走进孩子的心里,让孩子学会理解他人,成为一个“己所不欲,勿施于人”,知错能改、知错必改的好孩子。

反之,我们不用这个方法,有什么坏处呢?当孩子犯错或者与我们的想法迥然不同时,我们轻则训斥,重则打骂,孩子也许会顺从,也许因为害怕而撒谎,更为严重的,更为糟糕的,孩子还有可能会选择叛逆,直接跟父母对抗,导致亲之关系紧张、恶劣,形同陌路,这是我们所想的吗?显然不是。

【慨念讲解】

说一千道一万,不如做一遍,何为“赢得”孩子 ?

“赢得”孩子就是让孩子感到被理解、被尊重,愿意听你说,愿意跟你做。

其根本就是友善、关心和尊重,具体表现为四个方面:表达理解、表示同情、说出感受、询问方法。下面我们通过几个例子来看一下,什么是“赢得”孩子 ?

【案例辨析】

例1:表达理解

晚上,妈妈接到放学的孩子说:“今天我们请张阿姨一家吃饭,我们要在外面吃。”

孩子说:“我不去。”

妈妈说:“必须去,小孩子哪有不听大人话的。”

请问:这是不是“赢得”孩子 ?

大家回答说:“不是”。

因为妈妈只是强调大人的权威,没有理解孩子的想法。

如果妈妈说:“宝贝,你是想早点回去跟同学一起玩吗?跟同学约好了,是吗?”

请问:这是不是“赢得”孩子 ?

大家回答说:“是”。

因为妈妈表达了自已对孩子需求的理解。

例2:表示同情

当孩子和妈妈来到请客的地方,由于路滑,孩子不小心摔倒了,身上脏了一片。

妈妈说:“你怎么这么不小心,你看你衣服都弄脏了?”

请问:这是不是“赢得”孩子 ?

大家回答说:“不是”。

因为妈妈依然是站在自已的角度看待问题,在意的是衣服,没有在意人,没有表示同情。

如果妈妈这样说:“宝贝,让妈妈看看,哎呀,手都已经肿了,一定很疼吧!.......”

请问:这是不是“赢得”孩子 ?

大家回答说:“是”。

因为妈妈表达了自已的同情,虽然摔得是孩子,但是疼的仿佛是妈妈。

例3:说出感受

桌前,张阿姨问孩子:“这次考试成绩怎么样?”

孩子一听心情就不好了,回答道:“不怎么样。”

妈妈则说:“不说这个还好,一说这个我就来气,语数外总成绩,离上次的成绩280分,整整差了30分,气死我了!.......”

请问:这是不是“赢得”孩子 ?

大家回答说:“不是”。

因为妈妈说出感受的时候,没有顾及孩子的感受。

如果妈妈说:“这次少考了30分,我也很意外,很难过,但是当我看到孩子很努力的样子,比我还在意,我相信她下次一定会考好的。”

请问:这是不是“赢得”孩子 ?

大家回答说:“是”。

因为妈妈表达自已感受的同时,也表达了对自已孩子的肯定。

例4:询问方法

晚饭后,孩子和妈妈回到家里,孩子对妈妈说:“张阿姨真是的,吃饭就吃饭,干嘛还要问人家成绩?”

妈妈说:“考得差,还不让人问了?”

请问:这是不是“赢得”孩子 ?

大家回答说:“不是”,因为妈妈这样说,并不能解决实际的问题。

如果妈妈这样说:“宝贝,我很理解张阿姨问你成绩的心情:心理难受,你看能不能想一个办法,让自已以后不再这么难受?”

孩子说:“妈妈,我一定会努力的,下次考个好成绩,就不怕她问了。”

请问:这是不是“赢得”孩子 ?

大家回答说:“是”。

因为妈妈在引导孩子自已寻找解决问题的方法。

【HOW】

说到这,结合以上的慨念和要点,让我们再次回到拆页1,我们就能够整理归纳出赢得孩子四步法:

第一、表达理解:表达对孩子感受的理解,不伤害孩子。

比如:琼斯太太得知儿子偷了东西以后,并没有责备、讥讽或者打骂孩子,而是告诉儿子,她听说他从商店里偷了一袋泡泡糖。

第二、表示同情:说出对孩子的同情,讲讲自已曾有过的类似感受或者行为。

比如:琼斯太太告诉孩子,她上五年级的时候,曾经有一次从商店里偷了一块橡皮。

第三、说出感受:告诉孩子自已的真实感受或者想法。

比如:琼斯太太跟儿子说偷橡皮很不应该,心里非常愧疚,所以觉得那样做实在不值得。

第四、询问方法:耐心启发孩子思考问题,寻找解决问题的方法。

比如:当杰夫认为偷一袋泡泡糖不要紧时,琼斯太太引导杰夫思考:店主需要承担的风险与压力:如房租、店员工资等,如果杰夫自家的东西被别人拿走,让杰夫思考自已是不是不愿意时。杰夫终于认识到自已的错误,并且发自内心地想改正错误。

【加工事件场景案例】

我们分享到此,让我们回到开始的“事件场景”,运用赢得孩子四步法,应该怎么做呢?

第一、表达理解:

我会对女儿说:“你不想跟爸爸妈妈出去,你是想做一些自已想做的事,是吗?”

第二、表示同情:

我会对孩子说:“爸爸像你这么大的时候,也不喜欢跟着大人在外面跑前跑后,只想一个人呆在家里。”

第三、说出感受:

我会说:“你今年才10岁,一个人呆在家里,我和你妈妈会担心、害怕,希望你能理解。”

第四、询问方法:

我会问:“如果你饿了,你会怎么做?”

当孩子回答说,“我会自已泡面”。虽然我会心疼,但是还是会同意。

“如果你作业写完了,又会怎么做?”

当孩子回答说,她会看电视、画画、不会出去乱跑时,我最终会同意让孩子一个人呆在家里。

【WHERE】

赢得孩子四步法主要适用于亲子之间、长辈与晚辈之间以及师生之间:

比如孩子犯错、孩子跟父母或者长辈唱反调、撒娇撒泼等。

【A2:教学习者编剧本】

分享到这里,我相信大家已经掌握了赢得孩子四步法,我想请大家试想一下未来一周内:

比如:你的孩子一到周末就想出去玩,而你认为孩子成绩不好,正好可以补补课;

比如,孩子去商场,就想买玩具,即使家里有了那一款玩具,还想再买,等等。

在此,请大家独立编写一段运用此法的小故事,几百字即可,设计出人物、情节变化(包括:时间、地点、人物、起因、经过、结果)和双方的对话,动作等。将想到的要点写在一张纸上,时间5分钟。5分钟后我将邀请一人讲讲他的小故事。

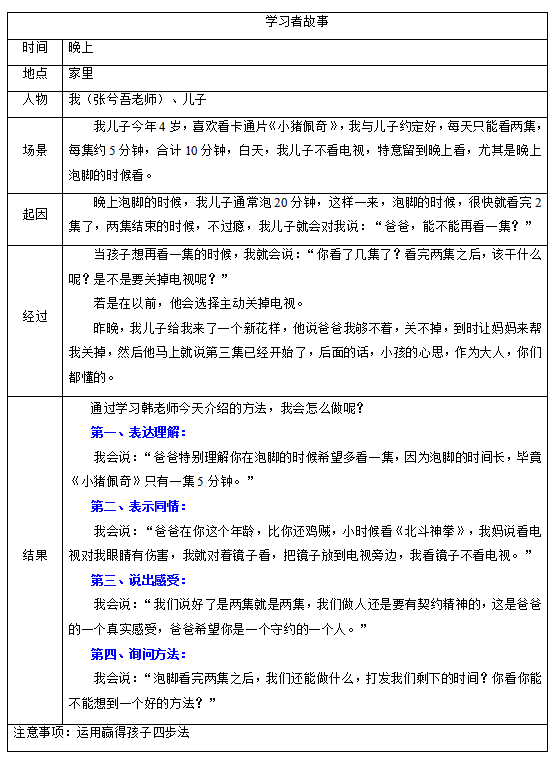

5分钟后,哪一位老师愿意主分享一下自已的故事,其中张兮吾老师举手示意,愿意分享自已的故事如下:

【过渡语】

分享到这里,张老师分享结束,我提议大家热烈鼓掌感谢张老师的精彩分享,张老师现学现用,运用了赢得孩子四步法,详细介绍了他跟自已儿子之间的故事,非常精彩,以上是我们今晚分享的第一个拆页:

赢得孩子,主要讲述了赢得孩子四步法:表达理解、表示同情、说出感受、询问方法。

当我们与孩子关系紧张、各执己见,想法无法达成一致的时候,我们可以通过赢得孩子四步法建立亲密关系,让孩子与我们真诚的合作。

当孩子着手解决问题时,我们又该怎么做呢?

接下来分享的拆页2:关注于解决问题,将会帮助我们解决心中的疑惑。

【学习目标】

拆页2的学习目标就是当孩子想解决问题的时候,父母能够引导孩子使用解决问题四步法,启发孩子以解决方案为出发点思考问题,从帮人的角度看待问题,解决问题。

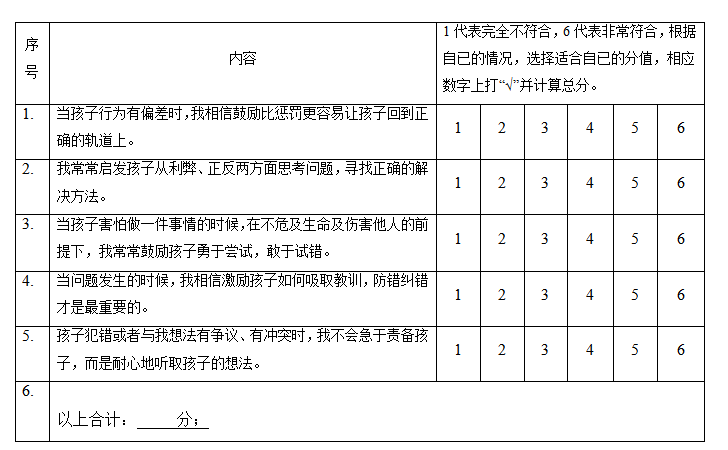

【A1自测题】

在阅读拆页之前,我们先做一个简单的测试,请大家阅读手中的第2页。

以下是5个题目,请按照1-6分的标准给自已打分,1代表完全不符合,6代表非常符合。时间为1分钟,做完请举手示意。

【解释自测题】

好,我看大家都已经做完了。

这些测试题,主要检测的是我们家长对待子女教育的态度,尤其是子女犯错或者跟我们意见不一时,作为家长的我们对待孩子该如何选择?是鼓励还是批评?是赞赏还是惩罚?种瓜得瓜,种豆得豆,不同的选择决定孩子不同的人生。

总分有在25分以上的吗?

其中举手示意的有张兮吾老师;

总分15分-24分之间的,有哪几位老师?

其中举手示意的有:蒋老师、唐老师、张军老师、宋老师及吴老师。

总分高于25分,那么恭喜你是一个非常棒的家长,不但善于自我选择,而且善于引导孩子,启发孩子思考问题,帮助孩子解决问题,看看通过今天的学习,你是否有新的收获与启发;

总分在15-24分之间,那么说明你有辩证思维的想法,积极尝试通过着眼于未来及帮人的视角处理孩子的问题,那么通过今天的学习,你会得到进一步的提升,请继续加油;

总分低于15分,大家不会失落,也不会难过,因为都没有选,即使真低于15分,也不用担心,今天你既然来到了这里,相信经过今天的学习,你会改变自已的思路,学会以全新的视角,看待孩子,看待自已,成为更加出色的家长。

说到这,请大家阅读手中的拆页,给大家2分钟,读完的伙伴请举手示意一下。

【拆页来源】 美国简·尼尔森《正面管教》P104-P105 出版: 2009年京华出版社出版

R拆页-02:关注于解决问题

在五年级一个班的一次班会上,老师让同学们做头脑风暴,对两名因为没听见课间上课铃声而迟到的同学讨论逻辑后果。下面是学生们列出来的后果清单:

1 .让他俩把自己的名字写在黑板上。

2.让他俩放学后留下,他们上课迟到了几分钟就留几分钟。

3.扣除他俩明天的课间休息时间,他们迟到了几分钟就扣几分钟。

4.取消他俩明天的课间休息。

5.向他们吼叫。

然后,老师要求大家忘掉逻辑后果,为有助于迟到的同学准时回到教室的解决方案做一次头脑风暴。下面是他们列出来的解决方案清单:

1.大家可以一起大喊:“打铃啦! ”

2.迟到的同学可以在靠近电铃的地方玩。

3.迟到的同学可以注意别人什么时候回教室。

4.把电铃调得更响一些。

5.迟到的学生可以选一个好朋友,提醒他们该回教室了。

6.打铃的时候,大家可以拍拍那两个迟到同学的肩膀。

两个清单之间的差别是非常大的。前一个不论看上去还是听上去都更像是惩罚。它关注的是过去,以及让两个孩子为自己的错误付出代价。第二个清单则不论看上去还是听上去都更像是解决问题的方案,它关注的是帮助这两个学生在将来做得更好。其焦点在于把错误当成学习的机会。换句话说就是,第一个清单是用来伤人的,第二个是用来帮人的。

【简单互动】

好,我看到大家都读完了,让我们简单互动一下。

拆页中关于班会的头脑风暴,有两个方案,第一个是从逻辑后果出发思考问题,

第二个是.........?

大家说是:从解决方案出发思考问题。

一个是关注于过去,另一个是关注于......?

大家说是:将来;

一个是伤人的方案,另一个是......?

大家说是:帮人的方案。

两种解决问题的方案,第一个与第二个,你们会选择哪一个?

大家的回答是:第二个。

【WHAT】

这个拆页主要讲述了一个老师引导学生借助“头脑风暴”,从“逻辑后果”与“解决方案”两个维度思考问题,得出一个结论:

若以后果为出发点,着眼于过去,容易得出伤人的决定;

若以解决方案为出发点,着眼于将来,容易得出帮人的决定。

鼓励学生把错误当成一次学习的机会,着眼于解决方案,助人达己。

【WHY】

如果我们不以“解决方案”为出发点,而用“逻辑后果”的方式,那么我们就会倾向于惩罚,倾向于“伤人”,除了打击他人,伤害他人,加深矛盾、增加对抗,可以短暂的制止某一个行为、某一个想法之外,毫无益处。

反之,我们着眼于解决方案本身,以助人的心态对待意见不同的人、有过错的人,就容易取得和解、达成一致,“心往一处想,劲往一处使”,从而从根本上解决问题、解决争端、助人达己。

【HOW】

说到这,针对以上拆页,可以归纳出解决问题四步法 :

第一、明确后果:明确与该行为有关的后果。

比如拆页中“迟到”,明确与此有关的后果,如:罚站等。

第二、尊重孩子:对待孩子应和善、坚定,明确的后果不能包括责难、羞辱或打骂。

比如:除了罚站之外,老师不能有责备、羞辱或者打骂学生的语言及行为。

第三、合理惩罚:从孩子和大人的角度来看,惩罚的后果都是合理的,容易接受的。

比如:迟到几分钟就罚站几分钟,而不是罚站一节课或者一天,对于孩子与老师来说,结果都是合理的,都容易接受。

第四、提供帮助:提供实质性的帮助解决问题。

比如:迟到的学生可以选一个好朋友,提醒他们该回教室了,其实就是提供了一个实质性的帮助。

【举例说明】

为了进一步理解解决问题四步法,在此,我再举例说明一下:

我朋友有一个儿子,今年7岁,我们都叫他“小明”,有一天,我和另外2个朋友去小明家做客,小明想骑自行车。

于是小明妈妈跟小明说:“小明,你可以在自家院子里骑车,如果骑到院外的马路上,我会立刻收走你的自行车,半小时内不能再骑了。”

小明点头说:“好”。

透过阳台,小明妈妈一边关注着小明,一边热情招呼着我们,刚开始小明很遵守,一直在院子里溜,小明妈妈很放心,但7岁的小明并不想总在院子里骑车,一不留神就到马路上去了,小明妈妈发现后立刻冲出去,然后和善而又坚定地对小明说:“小明,我看到你在马路上骑车了,现在我要没收你的车”。

小明很生气,眼巴巴地看着我们,大哭大闹,小明妈妈说:“看着他们也没有用,我知道你想再骑,不希望我拿走,不过半小后你可以再骑,这几位叔叔可以作证。”

半小时后,小明拿回了他的自行车,小明妈妈和我一起在院子门口拉了一条红绳,拦了起来,示意小明不能越过此绳。

最后,我想问大家,你们觉得小明还会不会骑到马路上去呢?

大家回答说:不会

现在让我们来看看这个例子是否符合解决问题四步法呢?

第一、明确后果:

比如:如果小明骑到马路上,小明妈妈有没有明确后果呢?

大家回答:有,因为小明妈妈说如果骑到院子外的马路上,会立刻收走小明的自行车,半小时之内不让骑。

第二、尊重孩子:

比如小明骑到马路上,自始自终,妈妈有没有批评、责备、羞辱或者打骂小明呢?

大家回答:没有。

第三、合理惩罚:

比如当小明骑到马路上,妈妈收走小明自行车半小时,不是一天或者一个星期,

请问:这个后果对于妈妈和小明而言,可不可以接受?合不合理?

大家点头示意:可以接受,合理。

第四、提供帮助:

比如为了不让小明再次骑到马路上,妈妈在院门口拉了一条红绳,示意小明不能越过绳,请问这是不是提供了一个实质性的帮助?

大家回答:是。

综上所述,以上例子符合解决问题四步法吗?

大家回答:“符合。”

【预防异议】

分享到这里,也许有人会说,这样做是不是太繁琐了?直接我说,孩子照做,长大了,孩子自然就懂了。孩子不是机器,我们设定一个程序,就可以按着程序执行,孩子有情绪,有想法,即使我们说的全是对的,在孩子看来,仍会有理解的偏差,所以我们更要教会孩子使用这个方法,当孩子遇到问题的时候,学会遵守解决问题四步法,有方法可依,有方法必依,即使孩子因为能力及条件等原因一时没有彻底解决问题,也可以通过真诚、豁达、开发而又合作的友爱方式收获友谊。

【WHERE】

解决问题四步法主要适用于亲子教育、长辈与晚辈或者师生之间,对于一些非常紧急的事情,如孩子不想上飞机,而飞机马上就要飞了,这个时候,我们就不需要按步就班,直接使用第四步:提供帮助,直接抱着孩子上飞机。

【A3-微行动学习】

拆页2分享到这里,现在让我们做一个练习,理论联系实际,才能更好地消化今天所学到的知识,关于解决问题四步法的慨念与运用,日常与孩子相处的过程中,大家有没有类似的经历、场景或者困惑适合今天的学习主题:关注于解决问题,给大家2分钟时间想一想。

经过2分钟的回想,我相信大家都有自已的感受与想法,现在我给大家5分钟时间,大家把刚才自已想到的事例在小组内分享一下,5分钟之后,请各组推荐一个案例参与今天的案主评选。

其中唐组分享案例是关于蒋老师女儿作为成年人喜欢购买动漫作品的问题。

蒋老师爱女今年大四,喜欢买动漫作品,而且是预售版,一买就是好几套,一套需花费几百元,买回来之后,又不看,即使家里有了,有时仍是蠢蠢欲动想继续购买。

其中吴组分享案例是关于张军老师2个女儿爱争抢的问题。

日常学习生活中张军老师2个女儿喜欢“争抢”,两人爱争个输赢,两人爱争个先后,其两女年纪相差3岁,一个读5年级,一个读3年级,晚上两女写完作业,即使洗漱这个小事,也爱争个先后。

第一、明确问题:选择一个今天需要现场解决的案例。

拆书家发问:“经过两位老师的简单介绍,大家说说,哪一个更具普遍性、大家更为关心、也更想解决呢?”

经过大家一致同意,张军老师的案例,更具有现实意义,原因有两点:

一是年龄,蒋老师女儿大四,已成年,喜欢动漫,是个案,不具普遍性,而张军老师两个女儿未成年,生活中喜欢争先后,大部分有两个孩子,且年纪相差不大的家庭,可能都会存在类似的问题;

二是趋势,两个孩子的问题,随着国家计划生育政策的普及,大家逐渐生育2个孩子,这个问题更具有普遍性,也具有前瞻性。

所以拆书家现场得出结论:张军老师的案例,被选为今天的案主。

第二、讨论问题:明确大家现场需集思广议讨论解决的问题。

首先拆书家引导大家用热烈的鼓掌恭喜张军老师成为今天的案主;

其次,拆书家引导张军老师用2分钟时间分享自已的案例,介绍两女爱争抢的一些事情,方面现场的所有老师了解事情的来龙去脉。

张军老师现场述说其两女争抢的一些事情如下:

我家有两女,大的,年芳10岁,小的,年芳7岁,两者相差3岁,一个读五年级,一个读二年级,日常生活中,两个孩子喜欢争抢,比如洗漱,争抢是哪一个先去后去的问题,又比如争抢一个小小的卡片,争抢一本书、争抢一个吃的东西,又比如争抢谁先看电视,有的时候还会争抢谁第一个跟爸爸说话,争抢跟妈妈一起睡觉,反正任何稀缺的东西都会成为她们争抢的对象,归根结底孩子就是争抢自已想要的一些东西。

鉴于张老师的详细分享,拆书家现场在白板上写上今晚需讨论的问题就是:孩子爱争抢的问题。

第三、明确本质:通过现场开放式提问,帮助张老师寻找问题的本质。

拆书家引导大家思考:“孩子争抢的根本原因是什么?现在我将继续给大家5分钟时间,讨论问题产生的原因,追询问题的本质。大家可以使用开放式提问的方法向案主提出自已的疑问,提问期间,要求大家不给建议,不给答案,不提具有明确指向性的暗示问题。”

大家针对张军老师的困惑,主要提出以下几个问题:

张兮吾老师问:“张老师,我有两个问题,第一个问题是当你看到两个女儿争抢的时候,你跟孩子的妈妈通常是怎么做的?”

张军老师回复说:“这个主要看争抢的对象是什么,如果是说学校的事情,我和孩子妈妈会先看哪一个先说,她们都有自已想说的事情,谁先说,我们会先回复谁,如果是争抢诸如洗漱之类的问题,有时候就会比较苦恼,需要随即应变,临时反应,还没有具体的好办法。”

张兮吾老师接着问:“我的第二个问题是你觉得孩子之间到底争抢的是什么东西?”

张军老师回复说:“我觉得、可能、应该是什么问题。”但究竟是什么问题,张军老师摇头苦笑,表示不清楚。

拆书家这时提出:“我们不能提具有指向性问题,张兮吾老师这个问题具有提向性,不适合,需要换个问题”。

同时,看到大家努力思考的样子,拆书家继续引导大家说:“其他老师看看有没有别的一些问题,需要向张军老师提的?关于吃的、关于关爱的、想象一下有两个娃的生活场景?......”

唐老师发问:“日常生活中,在什么样的情况下,她们俩不会发生争抢或者争吵的事情呢?”

张军老师回复说:“自已做自已喜欢做的事情,比如她想做的事情,不是我想做的,比如姐姐学编程,妹妹则喜欢打印一张画出来,自已画画、描啊描,彼此不会争抢,有的,比如吃饭的时候,各自拿各自的碗,每个人的碗不同,都有自已的颜色或者图案,也不会争,吃饭的位置由于也是固定的,彼此也不会抢位置坐。”

张兮吾老师调侃说:“争的都是没有明确归属的,没有主权的,或者主权不清的,明确主权的,往往没有争抢”

张军老师回复说:“是的,争的主要是公共的东西,属于稀缺资源”。

拆书家问:“没有划分主权或者主权不清的,属于争的范畴,吃饭方面、学习方面及生活的其它方面呢?”

张军老师回复说:“吃饭方面,争的不多,主要是两个孩子口味不同,学习方面,不在一个年级,也没有。”

蒋老师问:“如果争妈妈或者争爸爸,争不过的时候,一般会怎样?”

张军老师回复说:“大的,有时会生闷气,小的有时候会在那哭闹,个别的时候也会大声的哭出来。每逢这个时候,我们会跟大的相处一下,安慰一下情绪,安慰好之后,然后又抽身出来,安慰另一方。”

张兮吾老师感慨说:“争着争着,我都不想生二胎了!......”

张军老师补充道:“有时候也是蛮有乐趣的,尤其是两个人又一起开心玩的时候。”

拆书家马上引导说:“张老师,你看张军老师脸上的笑容都是灿烂的笑容,我们拆书帮除了会拆书,还有就是,看人说话,要看表情,你不能被张军老师的语言所欺骗了。”

张军老师笑着道:“虽然有烦恼,但更多的是欢乐,有时候两个孩子好的时候,你想让她们分开来,也分不开来,非要在一起玩。”

拆书家继续引导说“通过争的问题,我们有没有发现,父母在教育与引导方面, 我们平常生活中忽视的一些问题?”

蒋老师回答说:“一而再,再而三,关于争抢的问题本质,应该是孩子在争抢的过程中,父母亲如何去化解?如何去引导?父母没有一个好的办法或者采取对的方法。比如我小时候跟我弟弟抢东西的时候,在我印象中,父母好像没有给我们提供一个什么有效解决问题的方法,让我们不用去抢。”

拆书家引导说:“其实张老师孩子的争抢,是一种善意的争抢,在孩子的成长过程中,争抢成了她们生活的一种乐趣......”

张军老师点头附和道:“确实如此,从来没有从这个角度想过,那个场景下想的更多是:赶紧控制这个局面。”

拆书家试着总结道:“我们大人看问题的角度与孩子看问题的角度不同,存在理解上的偏差,就如我们今天学习的拆页关注于解决问题,我们认为是很对的事情,小孩子不一定这么想,或者我们认为很好的,小孩子认为不怎么样,就像刚才蒋老师说她女儿喜欢看漫画书一样,可是在座的各位老师,读大四的时候,我们可能没几个会去买这个漫画书,但是蒋老师的孩子对此却乐此不疲,两个孩子,也是如此,她们在争抢的过程中,追求的是一种童年的快乐,如果到了成年,老大说她先洗,可能老二就不会争了。所以我们这个问题的本质是什么呢?”

张兮吾老师说:“我觉得问题的本质是家长在解决这个问题的时候,更多的侧重于平息这场干戈,而不是去了解孩子们之间为什么会产生这种争抢的问题。更多的,家长是想控制住这个局面,只是对孩子说,你们不要生气了,你们都不要争了,常常只是想把局面控制住,而不是着重于从根本上去了解孩子为什么要争这个东西。”

拆书家总结说:“父母的理解与孩子的理解是有偏差的,我们认为这个是没有啥好争的,这是我们成年人的观念,但是对于孩子而言,她们在争抢的过程种体会到一种乐趣,这是童年的一种快乐,这也是为什么我们回忆起自已的童年也是快乐的道理是一样的,也就是这种理解上的一种偏差,所以说,父母的引导是至关重要的,所以这个问题的本质是父母没有有效地去引导孩子解决问题,才是问题的关键。”

接下来继续给大5分钟时间,怎么做,才可以解决这一个问题。

第四、讨论方案:各组针对本质问题,讨论解决的方法。

其中吴组讨论的方案有2个,结果如下:

1. 实物:明确归属。如一支笔、一个橡皮、一本本子等实际物品,就是让它物有所属,确定这个属于哪一个,如果是给姐姐的,妹妹不要惦记,如果是给妹妹的,姐姐不要惦记,如果是父母买的新东西,姐妹俩各有1份,如果是学校得到的奖励或者自已买书获得的赠品,归各人所有,然后提前跟另一方说好,这是通过某种方式得到的;

2. 非物品:比较稀缺的,如父母的陪伴与关爱,提前解释清楚分配方案。如妈妈在哪一个时间的陪伴或者爸爸在哪一个时间的聊天,这个都是稀缺的,有时没办法同时照顾到,目前的方法,就是跟姐妹两人提前讨论好,比如妈妈陪妹妹睡觉,会提前跟姐姐说好,因为妹妹年龄小一些,妈妈陪伴会多一些,但是并不是说不陪姐姐了,让她们理解陪伴分配的方式。

其中唐组讨论的方案,充分运用了今天的拆页2,引导孩子使用解决问题四步法,具体如下:

首先,明确后果:以洗澡为例,爸爸或者妈妈可以告诉两个孩子,如果她们争执,双方搁置在这里,担误的时间,是双方的,她们争10分钟,爸爸妈妈就让她们两人统统延后10分钟,争20分钟,统统延后20分钟;

其次,尊重孩子:父母应和善与坚定地对孩子说:“你俩争的东西叫胜负心,爸爸非常理解你们都想赢的心情,但你们是姐妹,你先了并不表示你赢了,你后了也并不表示你输了,因为你们是姐妹。”

再次,合理惩罚:爸爸或者妈妈发现两人争执,则洗澡让爸爸妈妈先洗,还可以规定每人洗澡的时间,限定5分钟;

最后,提供帮助:问姐妹俩能不能一起洗?或者姐姐洗澡,妹妹帮忙洗,妹妹洗澡,姐姐帮忙洗;或者姐姐洗澡的时候,妹妹能帮姐姐做些什么,或者妹妹洗澡的时候,姐姐能妹妹做些什么?下次碰到争论的时候,还可以扔硬币,父母做裁判。等等。

第五、共创成果:通过进一步总结归纳以上的解决方案,共创一个可以实施的结果。

拆书家将两组方案写在白板上,一目了然,并简要重述要点,最后号召大家针对这些方案,一起努力,共创成果如下:启发孩子学会关注于解决问题。

第一、明确后果:告诉孩子争抢的后果是两方都有损失、都会受伤;

第二、尊重孩子:明确主权的,不争,对于没有明确归属的如关爱及陪伴等,应告诉孩子学会换位思考;

第三、合理惩罚:惩罚不是目的,只是避免恶性争抢,姐妹不开心;

第四、提供帮助:当一个在洗澡的时候,父母能不能陪伴没有洗澡的一方,比如关心对方,聊天,做一些简单互动等,同时引导一方,学会正确的面对先与后的问题;

【总结发言】

拆书家发言:经过大家的努力,我们共创完成,谢谢大家。

【询问案主】

拆书家问:“张老师,今天的演绎过程及共创结果,对你有没有帮助呢?”

张军老师回复说:“有帮助的,至少有了一个思考的方向,同时也有了可以去尝试的方法”

拆书家号召大家鼓掌,为今天的大家努力,给自已一个鼓励的掌声。

【A2:催化应用】

现在,为了更好的学以致用,布置一个回去之后需要大家完成的具体任务。

请大家在未来1周内,运用解决问题四步法到自已的工作及生活中,同时期待下周四之前收到大家的运用反馈。

第二天,张老师作业反馈如下:

事件场景:

这几天,大女儿一直抱怨说,早餐不合胃口,要自已做早餐,昨晚参加完拆书帮活动,一回到家,大女儿又再次跟我说起了此事,要自已做早餐,我跟大女儿说:“你自已做早餐,到时不好吃,怎么办?”大女儿说:“爸爸,放心,如果不好吃,我一个人全吃了。”

我说:“到时只要把你妹妹的那一份吃掉就可以了。”

今天早6:00,大女儿就起来自已做早餐,兴致勃勃,必竟难得做早饭,果然,早餐没有做好,面条糊了,妹妹一闻糊味,说不吃,大女儿这时有点急了,她可是烧了一锅的面条,急得眼睛都红了。

我过去之后,和善的对大女儿说:“平常觉得妈妈做早餐,看着挺容易,到自已做起来,其实并不容易,这叫知易行难”,我将没有糊的面条挑出来,放到碗里,同时将锅洗干净,示意大女儿再来一次,只做妹妹的早餐,同时在旁边指导她如何放西红柿,放鸡蛋及如何煮面条,这次大女儿很用心的操作起来,15分钟之后,一碗香喷喷的西红柿鸡蛋面做好了,大女儿开心地笑了。

针对女儿做早餐一事,我运用了解决问题四步法:

第一、明确后果:早餐做得不好吃,需要吃掉妹妹那一份不想吃的早餐。

第二、尊重孩子:当孩子没有做好早餐的时候,我没有责备、打骂孩子。

第三、合理惩罚:我将本应妹妹吃的那份有糊味的面条,让大女儿也吃了,大女儿表示愿意接受。

第四、提供帮助: 在我的指导下,我让大女儿重新做了一份香喷喷的面条,虽然是给妹妹吃的,但是大女儿掌握了做面条的方法,很开心。

【结束语】

分享到这里,现在让我们先回顾一下今天学习的内容:

今晚的学习拆页有2个,一个是“赢得”孩子,一个是关注于解决问题.

当与孩子关系紧张、想法有争议、冲突或者孩子犯错的时候,大家能够使用拆页1的方法赢得孩子,尝试与孩子沟通,交流,建立友好的亲子关系。

当孩子着手想解决问题的时候,大家又能够使用拆页2关注于解决问题,学会使用以解决方案为出发点面对所存在的问题,帮人帮己。

最后祝愿大家在亲子教育中多多使用正面管教,建立完美而又幸福的亲子关系,谢谢大家,我今天的分享到此结束。