开场:

大家好,我是李红莲

首先用三个标签来介绍一下我自己:第一个标签是我的江湖昵称:一池红莲。第二个标签:二宝美妈。第三个标签:二级拆书家。我简称为交警热线122。

由于疫情原因,我们今天小范围的过级,今天的学习就一个小组吧。在学习之前先邀请小伙伴们先来看一个一分钟内的视频。

链接:https://pan.baidu.com/s/1ZaB-bD8g_hTn7X3T8GW6xw

提取码:cnhp

从这个视频王菲的回答说“关你什么事?感觉她真的是一个很有勇气的人,敢公开场合开怼,是不知道怎么回答?还是说她不需要寻求别人认可,并且做到了我的事用不着”你们干涉“,请大家带着思考进行今天的学习。我今天要拆的书是《被讨厌的勇气》。

大目标:学会辨别寻求认可的生活方式,学习者使用课题分离方法现场探讨人际关系的烦恼和进行A3演练。

片段一目标是:学习者能够辨别(行为)寻求认可的生活方式,使用“三不”法写出自己不刻意寻求他人认可的A2便签(界定)。

学习地图

1:什么是寻求认可?

2:怎样跳出寻求认可?

介绍图书

【事件场景】小伙伴们请回想一下,我们大家都熟悉的王菲,看到她几任的婚姻,感觉谁的眼光什么伦常对她都无效,就像刚才的视频里看到的,不自觉的想说她的自我个性也是我们很多人没有办法活出的。就前年有个节目很火,叫《乘风破浪的姐姐》,里面的姐姐一个比一个活得精彩,最近又频繁上热搜的性感女神张雨绮,爆料说谈了一个比自己小十几岁的男朋友,一点也不受两次失败的婚姻影响,可谓让人羡慕,可以一点也不在意他人的眼光,确实会让人联想,她们的勇气从哪里来呢?

【提问】在座的各位,会在意他人的眼光而活吗?有曾经幻想过活出自我的生活会是怎样的吗?会和现在有什么不同吗?(停顿)

【影响】如果一味为了迁就他人,比如为了达到上司认可的方案,而忽略了表达想法;为了做到老板想要的,而长时间的工作;穿衣服要得到别人说好看,而忽略了自己穿着舒适度的感受。那么此时此刻:你是否会觉得,自己已经丢失了自我,失去活出精彩的勇气。

【解决】相信在座的每一位都想有勇气活出自己想要的样子吧?那有什么方法可以活出自己想要的样子呢?今天要学习的书《被讨厌的勇气》教给大家一个避免刻意寻求认可,”三不要“的方法做到真正活出自我的方法。

具体怎么做呢?请大家跟随我进行这个片段的学习。大家先用2分钟时间阅读拿到手上的拆页片段。

《被讨厌的勇气》【原文片段P80-81】

哲人:得到别人的认可的确很让人高兴。但是,要说是否真的需要被人认可,那绝对不是。人原本为什么要寻求认可呢?说得再直接一些,人为什么想要得到别人的表扬呢?

青年:答案很简单。只有得到了别人的认可,我们才能体会到“自己有价值”。通过别人的认可,我们能够消除自卑感,可以增加自信心。对,这就是“价值”的问题。先生您上次不也说过吗?自卑感就是价值判断的问题。我正是因为得不到父母的认可所以才一直活在自卑之中!

哲人:那么,我们用一个身边的例子来考虑一下。比如,假设你在工作单位捡了垃圾。但是,周围的人根本没人注意到这一点;或者即使注意到了,也没有人说一句感谢或表扬的话。那么,你以后还会继续捡垃圾吗?

青年:这真是一个困难的问题啊。如果没有得到任何人的感谢,那也许以后就不会再继续去做了吧。

哲人:为什么呢?

青年:捡垃圾是“为了大家”。为了大家流汗受累,却连一句感谢的话都得不到。如果这样的话也许就不想再做下去了吧。

哲人:认可欲求的危险就在这里。人究竟为什么要寻求别人的认可呢?其实,很多情况下都是因为受赏罚教育的影响。

青年:赏罚教育?

哲人:如果做了恰当的事情就能够得到表扬,而如果做了不恰当的事情就会受到惩罚。阿德勒严厉批判这种赏罚式的教育。在赏罚式教育之下会产生这样一种错误的生活方式,那就是“如果没人表扬,我就不去做好事”或者是“如果没人惩罚,我也做坏事”。是先有了希望获得表扬这个目的,所以才去捡垃圾。并且,如果不能够得到任何人的表扬,那就会很愤慨或者是下决心再也不做这样的事情。很明显,这是一种不正常的想法。

青年:不对!请您不要把话题缩小!我不是在讨论教育。希望得到喜欢的人的认可、希望被身边的人接纳,这都是非常自然的欲求!

哲人:你犯了一个大大的错误。其实,我们“并不是为了满足别人的期待而活着”。

青年:您说什么?

哲人:你不是为了满足别人的期待而活着,我也不是为了满足别人的期待而活着。我们没必要去满足别人的期待。

青年:不不,这是非常自私的论调!您是说要只为自己着想、自以为是地活着吗?

哲人:在犹太教教义中有这么一句话:“倘若自己都不为自己活出自己的人生,那还有谁会为自己而活呢?”你就活在自己的人生中。要说为谁活着,那当然是为你自己。假如你不为自己而活的话,那谁会为你而活呢?我们最终还是为自己活着。没理由不可以这样想。

青年:先生您还是中了虚无主义之毒!您是说人们都可以为自己活着?这是多么卑劣的想法啊!

哲人:这并不是虚无主义,而且正相反。如果一味寻求别人的认可、在意别人的评价,那最终就会活在别人的人生中。

青年:什么意思?

哲人:过于希望得到别人的认可,就会按照别人的期待去生活。也就是舍弃真正的自我,活在别人的人生之中。

而且,请你记住,假如说你“不是为了满足他人的期待而活”,那他人也“不是为了满足你的期待而活”。当别人的行为不符合自己的想法的时候也不可以发怒。这也是理所当然的事情。

【I】拆书家讲解引导

好,有看完的小伙伴,请举手示意一下,好的,看到大部分小伙伴都看完了,我再给10秒的时间等等其它的小伙伴。好,时间到,没有看完也没有关系,请跟随我的拆解往下学习。

我们回想一下原文片段哲人说:认可欲求的危险就在这里。人究竟为什么要寻求别人的认可呢?其实,很多情况下都是因为受赏罚教育的影响。分别讲了“寻求认可”的方式,比如为了得到表扬、害怕惩罚、舍弃真正的自我。

为了让大家更好的理解什么是为了表杨、害怕惩罚、舍弃真正的自我。下面我为大家举例作强化的理解。请大家看PPT

【概念与案例强化讲解】

【案例】1小丽和同事聚餐时,都满足同事的口味而放弃自己爱吃的,她想或许这样同事就会说她是最善解人意的人了。

(请问小丽内心怕别人说自己不懂善解人意,是否寻求认可? )

学习者一致回答:是。(为了满足内心里想要得到同事的表扬,也可以说是面子)

【案例】2、小丽大学毕业了,正火起来小视频制作,她告诉爸爸要与同学一起北上制作视频创业,可是爸爸说一个女孩子人家创什么业,好好在家单位上班,你要是离家远走,我就把车子房子票子都给你妹。小丽没有勇气对自己的职业做出选择。

( 小丽满足爸爸的期待在家工作,请问是否寻求认可是?)

学习得一致回答:是。(害怕退缩不敢选择自己的职业)

【案例】3、小丽去参加聚会时,刚穿上一套很有个性的衣服,想看看室友也这样认为的,可是她说这套衣服太奇怪了,小丽再换了一套职业性的衣服,目光不自觉的投向室友,只听到说你是去上班吗?小丽一直把时间白白浪费了在换衣服这件事上,很烦恼自己穿什么都不好看。干脆不去参加聚会了。

(请问是否寻求认可吗?)

学习者一致回答是。(其实就是一种否定自我)

综合这三个例子,当我们无意识陷入“满足他人需求”的境遇时,如何自救呢?

我总结为“三不要”法可以把自己从纠结的泥潭中拉出来。

1、不要为了面子。

2、不要害怕退缩。

3、不要否定自我。

【WHY】

【坏处】通常活在满足别人期待的说话方式、做事风格、生存法则。选择了这样的生活方式就是为了“被接纳”“融入”不想被讨厌”,其实陷入寻求他人认可的情绪中,最终就活成别人的标准活成了别人的人生。

比如:一女生说“万一他甩了我呢?我一个人怎么办?同事都知道我失恋了那多尴尬?做什么都会被同事取笑,我还怎么在这里混下去呀?

运用三不法:

1、不要为了面子。分手了是我们两个人的事,与同事无关,更与面子无关。

2、不要害怕退缩。没有他但不能没有工作,要继续更精彩生活。

3、不要否定自我。倾听内心和想法,从小事情开始自己做决定。

【好处】”三不要”的方法提醒自己可以活出自己想要的样子。

【异议】或许已经有小伙伴说,工作需要得到老板的认可、销售需要得到客户的认可等等,生活当中需要得到认可才能更好生存的事情太多了。这是我与他人合作共同体,需要自我接纳、信赖、贡献等等方法应对,今天主要辨识我自己的事情不必寻求认可。

【边界】虽然我们很多事情是不用理会别人的眼光,可以按自己的活法,但是在法律、道德一些社会准则面前是不适用的,比如积端的打人、偷抢这些行为。

【A2】拆书家指令】接下来要考考大家是否可以学以致用了,那么邀请大家,利用理解不刻意“寻求认可”的“三不要”应用在未来一周可能发生在身边的场景中去,有什么会无意识陷入“寻求认可”的境遇呢?如果有小伙伴把学习到的知识帮助别人梳理”寻求认可“的境遇也是可以的。请把关键词或句写在便签上。1分钟时间

请把境遇编写一段小故事,一百字即可,设计出任务、情节变化(包括:起因、经过、结果)和当时双方的对话、动作等。(4分钟)

例:故事背景:小明这几天很苦恼,她很想接新项目,如果成功这会使她非常开心。可是身边的朋友却告诉她,新项目搞砸了对你这个经理多没面子,还影响部门绩效,她十分困扰的来找你。你通过提问“寻求认可”三不要“法一问一答的形式给她勇气。

(给大家举个例子)

比如:

小明说:我想去负责新项目,可是又觉得冒险,万一失败了,部门的绩效~~~

我提问:新项目的事情只是为了证明自己的能力,让自己更有面子?

小明说:不是的,新项目成功,成就感让自己开心是肯定的,但绝对不是为了要面子。

我提问:那新项目你害怕失败而退缩吗?

小明说:那也只是会影响部门绩效,但不会害怕失败退缩的。

我提问:那新项目遇到困难是你否定自己带团队能力的理由吗?

小明说:不,一个项目不足以否定自己的能力。谢谢你,我知道怎么做了,挑战新项目

。。。。。

请大家用4分钟时间把角色对话写下来,一会邀请一位伙伴来分享一下(1分钟)

当我们无意识陷入“满足他人需求”的境遇时,如何自救呢?

我们可以通过以下“3不要”来把自己从纠结的泥潭中拉出来:

学习者罗导运的分享:背景是每天手机发朋友圈日总结顾虑太多。

别人:批评我写的不好,为什么天天看书不工作,好公务员等等

我:1、我写总结发朋友圈,不是为了面子,为了自己总结,分享给一些同频的人,当然别人点赞是开心的。万一没有坚持下来,也不要觉得丢脸。

2、如果有负面的评论,朋友圈本来就会什么人都有,自己也不要害怕,可以把他删了就好了。(小伙伴们都引发了哈哈大笑),或者分组可见,针对群体可见,比如拆书类的屏蔽领导同事之类的。。

3、不要否定自我,要相信自己总结能力是可以的,不断的总结是可以自我提升。

(这位伙伴分享完,场域一片笑声不断,其他小伙伴表示被收获到了,还继续探讨。。。)

谢谢导运分享。我们一起来小结今天的学习,我们活着不是为了满足别人的期待而要获得认可,不需要凡事寻求认可而害怕批评,不需要为了面子而失去自我。“那么辨别了我们是或不是在寻求认可,这也只是做到我和自己的关系,之后该如何做呢?还有什么方法帮助我们真正做到我和你的关系呢?接下来带领各位小伙伴学习第二个片段”课题分离“。在学习之前邀请大家先做一下量表自测试,测试我们能不能做到课题分离,做一个自由追求者

【量表自测题】

1. 好朋友遇到问题,我第一时间想各种办法帮忙。

2. 没能陪在年迈父母身边,我感觉很对不起他们。

3. 我帮了他的忙,他却连一声谢谢都没有说。

4. 为什么我工作那么努力,上司却不认可我。

5. 孩子做作业不懂,我为此感到焦虑。

大家如看到大家都做完了,下面我来解释一下这几道自测题

首先问下大家

10分以下的伙伴请举手,(都没有)这个分数段说明你能在人际关系做到课题分离,是一个比较自由的人。

10-20分的伙伴请举手,(全部举手)这个分数段说明有时可以做到课题分离,还有进步的空间。

20分以上的伙伴请举手,这个分数段说明你不能做到课题分离,人际关系给你造造较多的烦恼,那么今天就来对了。

【学习目标】:学习者能认识课题分离并现场分享(行为)人际关系的烦恼,并参与一起讨论“认、选、确”三步法(界定)。

学习地图:

什么是课题?

什么是分离?

我们怎么做到课题分离?

拆页二:P84-85课题分离

【原文】哲人:例如,有一个不爱学习的孩子,不听课、不写作业甚至连教科书都忘在学校。那么,如果你是父母的话,你会怎么做呢?

青年:当然是想尽一切办法地让其学习呀!上辅导班、请家庭教师,有时候甚至还可能会扯耳朵。这就是父母的责任和义务吧。实际上我就是这样长大的——做不完当天的作业,父母就不让吃晚饭。

哲人:那么,我再问你一个问题。被这种强制性的手段强迫学习,那你最终喜欢上学习了吗?

青年:很遗憾,没能喜欢上学习。为了学校或者考试的学习只是应付而已。

哲人:明白了。那么,我就从阿德勒心理学的基本原理开始说起。例如,当眼前有“学习”这个课题的时候,阿德勒心理学会首先考虑“这是谁的课题”。

青年:谁的课题?

哲人:孩子学不学习或者跟不跟朋友玩,这原本是“孩子的课题”,而不是父母的课题。

青年:您是说这是孩子应该做的事吗?

哲人:坦率说的话,就是如此。即使父母代替孩子学习也没有任何意义吧?

青年:哎呀,那倒是。

哲人:学习是孩子的课题。与此相对,父母命令孩子学习就是对别人的课题妄加干涉。如果这样的话,那肯定就避免不了冲突。因此,我们必须从“这是谁的课题”这一观点出发,把自己的课题与别人的课题分离开来。

青年:分离之后再怎么做呢?

哲人:不干涉他人的课题。仅此而已。

青年:……仅此而已吗?

哲人:基本上,一切人际关系矛盾都起因于对别人的课题妄加干涉或者自己的课题被别人妄加干涉。只要能够进行课题分离,人际关系就会发生巨大改变。

青年:我还是不太明白,究竟如何辨别“这是谁的课题”呢?实际上,在我看来让孩子学习是父母的责任和义务。因为,几乎没有真心喜欢学习的孩子,而父母则是孩子的保护人。

哲人:辨别究竟是谁的课题的方法非常简单,只需要考虑一下“某种选择所带来的结果最终要由谁来承担?”

如果孩子选择“不学习”这个选项,那么由这种决断带来的后果——例如成绩不好、无法上好学校等——最终的承担者不是父母,而是孩子。也就是说,学习是孩子的课题。

青年:不不,根本不对!为了不让这种事态发生,既是人生前辈又是保护人的父母有责任告诫孩子“必须好好学习!”。这是为孩子着想,而不是妄加干涉。“学习”或许是孩子的课题,但“让孩子学习”却是父母的课题。

哲人:的确,世上的父母总是说“为你着想”之类的话。但是,父母们的行为有时候很明显是为了满足自己的目的——面子和虚荣又或者是支配欲。也就是说,不是“为了你”而是“为了我”,正因为察觉到了这种欺骗行为,孩子才会反抗。

青年:那么您是说,即使孩子完全不学习,那也是孩子自己的课题,所以要放任不管吗?

哲人:这一点需要注意。阿德勒心理学并不是推崇放任主义。放任是一种不知道也不想知道孩子在做什么的态度。而阿德勒心理学的主张不是如此,而是在了解孩子干什么的基础上对其加以守护。如果就学习而言,告诉孩子这是他自己的课题,在他想学习的时候父母要随时准备给予帮助,但绝不对孩子的课题妄加干涉。在孩子没有向你求助的时候不可以指手画脚。

请阅读完的小伙伴们举手示意一下。好,我们再给10秒的时间稍为等一下还没阅读完的小伙伴。好,时间到,还没阅读完也没有关系,请跟随我一起拆解学习。

【I】

WHAT:(关键词提问)

课题就是每个人都要自己所面对的问题。

分离就是我不帮你做决定,也不让你干涉我。

那么在人际关系中更多的时候是我和你?还是我和他的关系?(稍等学习者的回应,如果没有回答。拆书家自答)更多时候是我和你的关系。所谓我和你,不是两个人是同一个人(双手交叉握着示范),也不是说我是你的一部分或者说你是我的一部分(半包拳头示范),所以这里就牵涉了课题分离。课题只有分离了以后才能更多地、真正地、成为了我和你。

(拆书家提问并回应)那怎么辨别是谁的课题呢?

(学习者回答)问题所带来的结果最终由谁来承担,就是谁的课题。

对的,别人的课题我无法控制,我的课题被忘自干涉的时候,我可以怎么做呢?那怎样才能减少这些烦恼呢?

我总结的方法是用”认、选、确“三字诀来做到课题分离,这个怎么理解呢?

1、认:认准参与问题的主人。这些事情当中参与的人都有谁,哪些事情才是我可以做的?

(在这里需要提醒一下的,能做到这一步的,是已经有勇气做到片段一使用了”三不要“法跳出了寻求认何,做到了自我的关系,才能有勇气尝试用课题分离走向我和你的关系。也就是你的课题交由你决定,我的课题我负责任。)

2、选:选择解决问题的方式。我可以怎么做?我要怎么做?

3、确:确定承担问题的责任。主动负起我自己边界内的责任

【适用】适用于建立尊重、安慰、理解、关心、帮助、平等的我和你的关系。

【不适用】孩子还小的时候,没有建立良好的生活习惯和没有判断能力的时候,这时需要父母进行引导。还有年迈的父母,没有自我照顾的能力,这个时候需要我们照顾的方式。

【WHY】【坏处做法】如果没有做到课题分离,自己经常会有很多下意识的情绪和行为反应,也就是说你和孩子或者和其他人人际关系不经意总是陷入烦恼当中,或许起因不同、细节不同,今天因为学习、明天因为家务、后天因为观点等等,但是整个冲突的过程和结果都差不多,每次都感觉很烦恼。

【结果】打乱了你的生活节奏或者是调动了你的情绪按钮影响了你的情感,会引来你应该这样不应该那样的被干涉或者是我不知道也不想知道这样的态度来拒绝别人,不知不觉有破坏关系的可能。这些都是因为课题没有分离的烦恼。

【好处】:就是建立明确边界意识,各自为自己的事情负责,将自己从关系中解脱出来,不再为他人的问题自寻烦恼。

【举例】举个我的例子,故事背景:每天出门上班,老公总是站在电梯里控住门喊我快点。

在车上还会抱怨我出门拖拖拉拉,抱怨在路上堵车,抱怨都怪我影响他上班迟到次数增加,于是我很烦恼,情绪开关就会被触发了,我说:你起床洗濑一下就可以出门了,我呢,做早餐,洗衣晒衣,送孩子出门上学,但凡你能起早一点帮一下忙,也不用只等我了。于是各种口水战就来了,两个人上班路的情绪都被影响了。

今天学习了课题分离,不正是课题分离没做好带来这些不知不觉唠叨、抱怨的烦恼吗?

那么如果用了今天的课题分离的步骤呢我想我可以这样做。

1、认:认准参与问题的主人。出门晚了抱怨的事件有两个主人,他的抱怨他是他自己的主人。但是被抱怨后我的反抱怨,我是我自己的主人。

2、选:选择解决问题的方式。不要反抱怨他,而是可以与他确认出门的时间节点。

3、确:确定承担问题的责任。自己主动做到遵守上班时间节点出门,减少机会被抱怨。

这份勇气,不是梁静茹给的。这份勇气背后,是课题分离的影子。

【WHERE】课题分离这个方法用在朋友、同事、家庭都是走向更好的人际关系的”练武场”,但是需要注意:如果对方是权威、霸道的父母或领导,这个方法请慎用。

(我自己常用)对过去遭糕的事情带来情绪时间维度上的分离,和老公一些日常小事情彼此抱怨、指责烦恼的分离,做一个情绪更稳定的自己。

【预防异议】也许有小伙伴有疑问,像你这么说课题分离了就是你的问题你解决,我的事情我承担,那我们还有什么人际关系可谈呢?那我们是不是各自活在自己世界里可以了?课题分离并不是你的事我不知道也不想知道。它说的是建立平等、友好、和谐、信任、尊重等的人际关系,恰恰相反,课题分离正是走向更好人际关系的开始,这本书里还有一个叫“共同体”概念的学习。如何实现真正的我和你走向我们的关系。

【A3】促动参与-微行动学习

微行动学习:拆书家每一步都进行板书引导促动学习者,同时便于学习者理解和参与。

1、【明确问题】(先发散提问-收集学习者的问题)。(再达成共识聚焦解决一个问题) 拆书家引导提问(发散一次):我们刚刚学习了“认、选、确”做到课题分离。大家联系到自己的实际生活或者过往经验

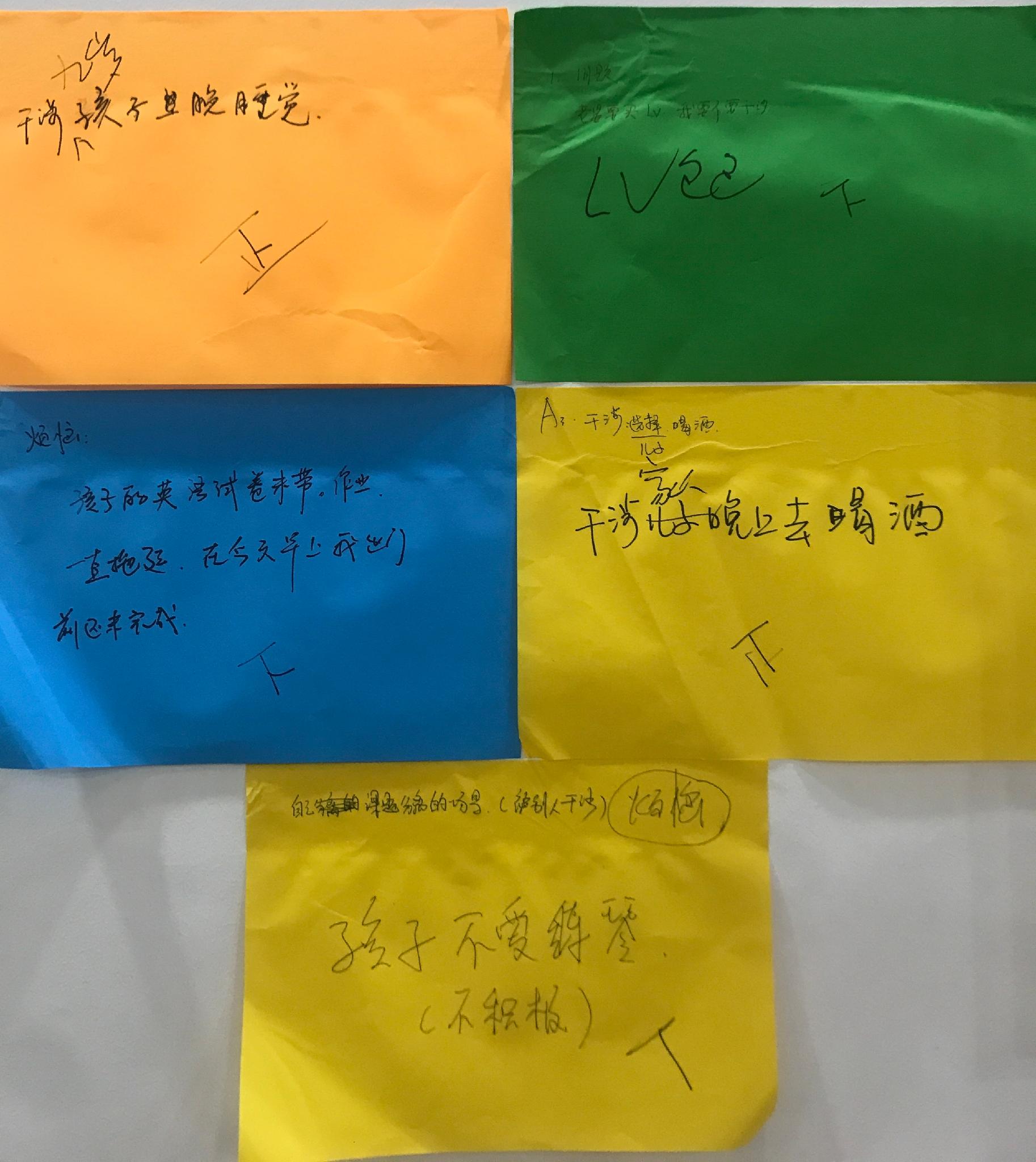

现在邀请大家一起回想一下,曾经有哪些要么干涉别人要么是被别人做决定所带来的烦恼写在便签纸上,每个人都贡献一个烦恼,我们来看看到底是什么烦恼常常给我们添堵,稍后我来收集大家的便签纸。

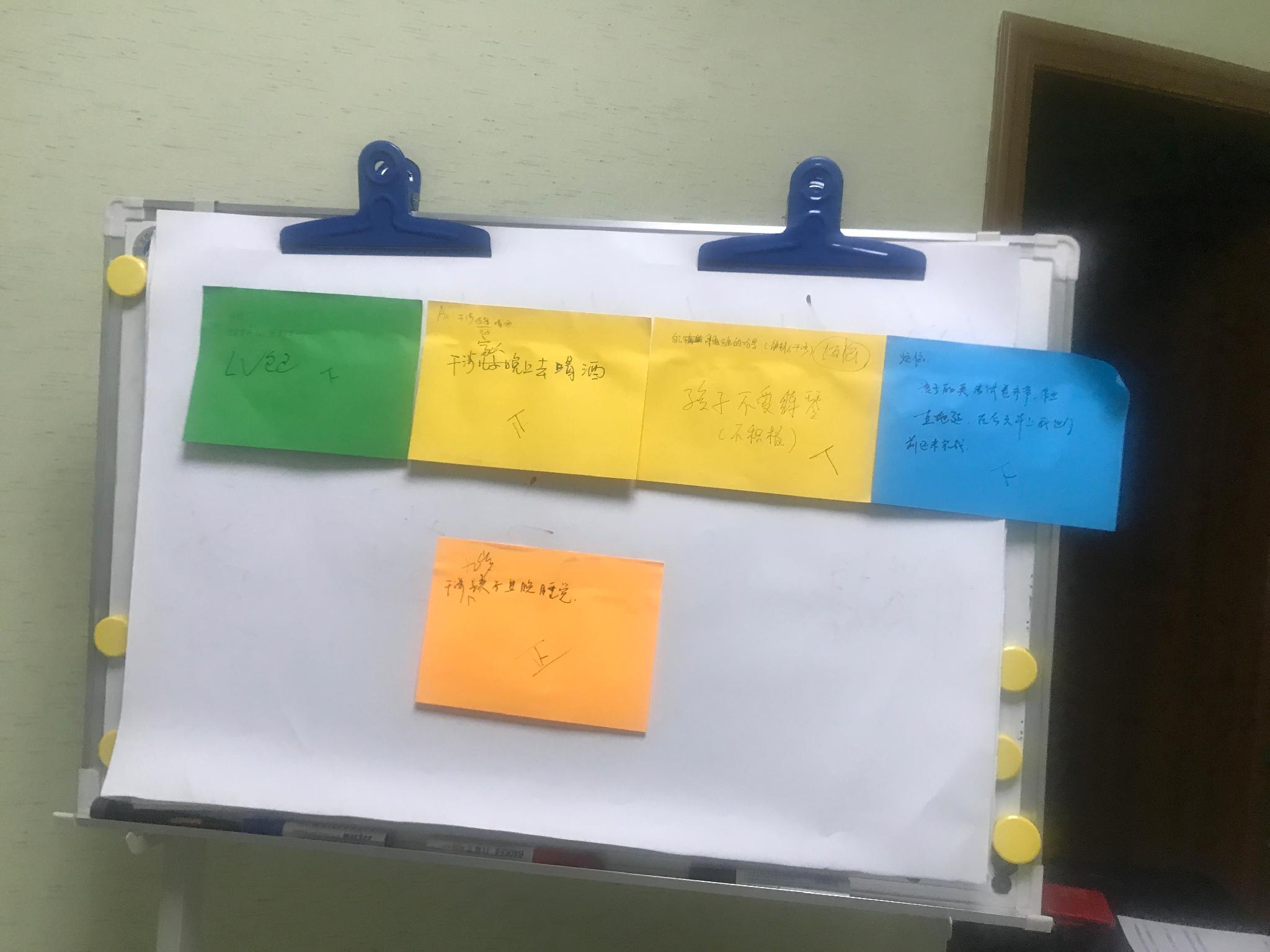

学习者的便签(贴在大白板上):

折书家回应、引导、收拢问题(收敛一次):好的,谢谢大家的贡献,每个人都找到烦恼,我们今天来到这里学习都是抱着友好平等赋能的心态,并不是要压倒或讽笑谁,所以我们对每一个问题烦恼都不评判不攻击。请大家一起看看这些烦恼,想想哪一个烦恼更困扰自己,换言之要解决它才能为之痛快的事情,请为它投票。(我们的投票规则是书写“正”字,一票一笔)

拆书家回应、引导提问并确认:好的,谢谢大家的投票,从得得票出来的是:干涉九岁孩子晚睡觉。由于时间有限,我们今天就讨论得票最高的问题。请问其他票数的学习者同意吗?

学习者一致举手说同意。

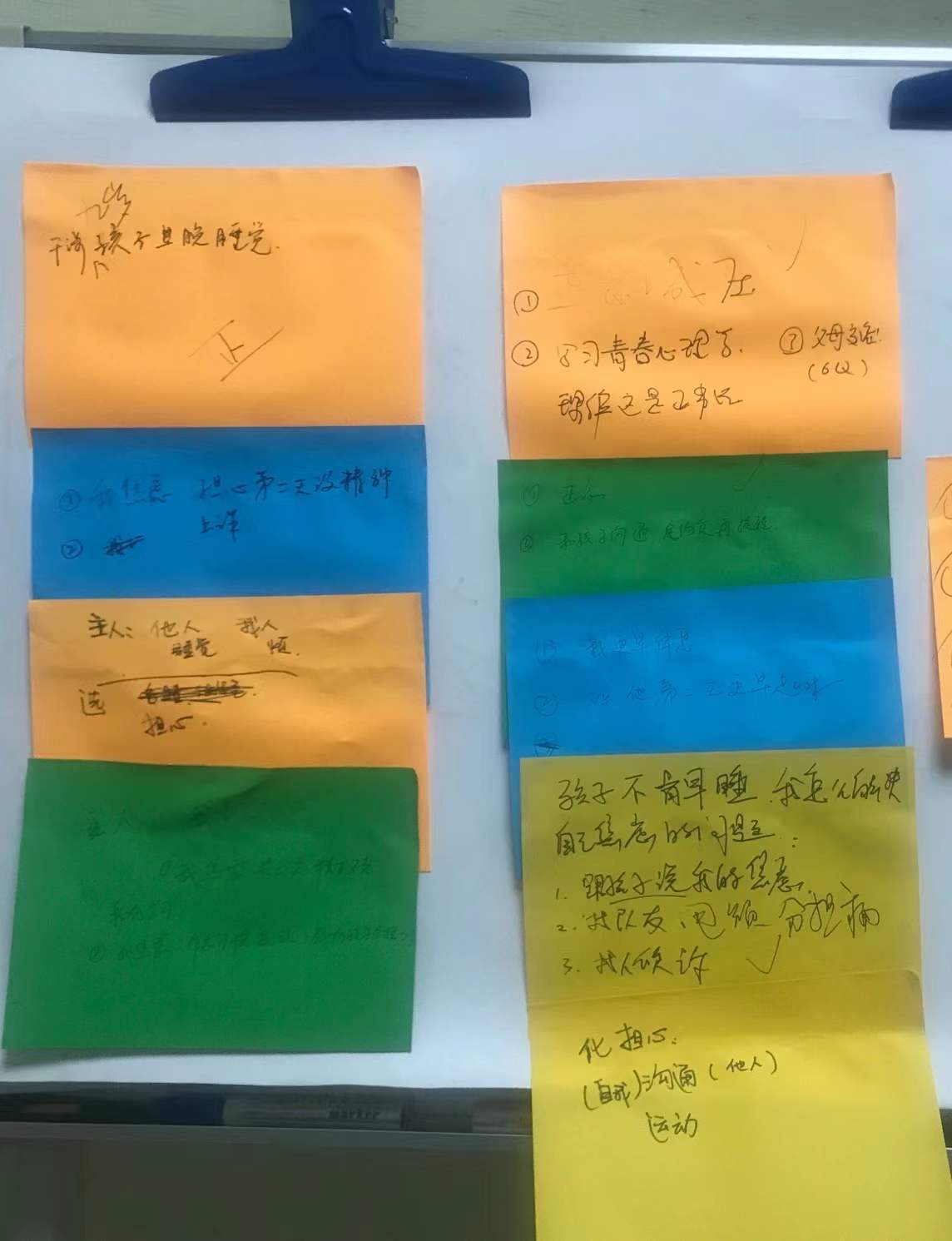

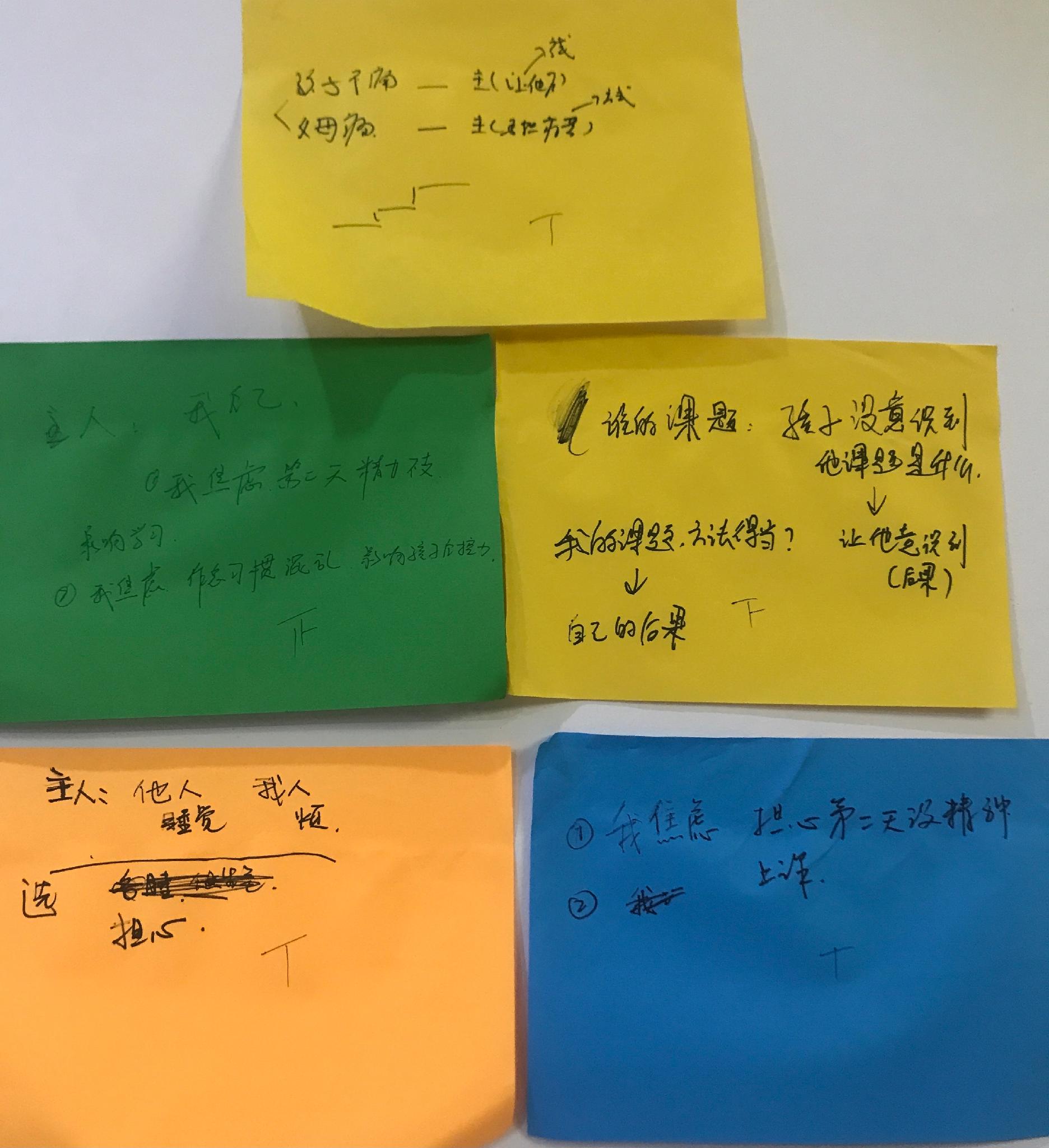

2【引导分组讨论问题本质】(找问题的根本原因)

提问:为什么孩子晚睡,请问孩子晚睡原因是什么呢?

拆书家引导提示(微行动):接下来,我们尝试分析和解决这个烦恼。请组长带领大家一起来讨论一下这个问题。为什么它会困扰我们,让我们感到烦恼。

(1)接下来我们来讨论一下这个问题的本质原因是什么?每个人说一下你的问题本质是什么?是在辨别课题的哪一个步骤没做好?是认准参与问题的主人?是选择问题的方式?还是确定问题的责任? 时间为5分钟讨论。思考后请每个人都写在便签上。

拆书家并把本质原因便签贴在白板上呈现出来。

(2)注意,在整个讨论的过程中,希望每一位学习者都参与发表你的看法和想法,我们可以相互提问去思考和深挖根本原因,但不要否定不要批判不要打断别人的观点和看法。我们一会再汇总讨论结果,

拆书家引导确认:经过大家的讨论贡献结果,可以把问题的本质总结为3点。

A:我焦虑孩子第二天没有精力,影响学习,我焦虑作息习惯混乱,影响孩子的自控力。

B:孩子没意识到他的课题是什么?

C:选:担心

3、【明确问题本质】

提问:那解决哪一个最能够改善你的问题呢?大家会选哪个呢?请大家投票

【如果学习者说三个都要解决才能决我的问题。可以提问那么解决方案有什么呢?针对每个本质问题写出解决方案。

备用引导:(聚焦一个问题的本质)(备注:如果小组之间有差异,拆书家引导统一成一个问题,便于下一步谈论解决方案。)】

学习者的投票结果:

拆书家引导讲解:好的,在大家的共同努力下,我们找到了这个问题的本质,也就是根本原因是:我自己情绪的焦虑 大家都认可吗?】

学习者回答:认可

4、【引导分组讨论解决方案】

拆书家引导提示:接下来,我们现在就这个问题的本质,结合自己的相关经验,讨论出如何解决的行动步骤或者方案。请组长带领大家谈论,5分钟后请一位小伙伴来分享方案。 拆书家提醒:在整个谈论的过程中,希望每一位学习者都参与发表你的看法和想法,把它写在便签上,同时不否定不打断不批判别人的观点和看法。

5、【请组长代表讲解小组成果】 (同时拆书家引导汇总研讨成果) 拆书家引导提示:好,谈论时间到,我们已经谈论出了解决方案。接下来分享研讨成果。

拆书家引导讲方案进行归纳总结:(将各小组的方案进行汇总,得到一个统一的解决方案。) 拆书家引导总结:好的,谢谢团队的智慧,所以针对一个本质问题,大家共同研讨出了建议解决方案,我们来看下是不是可以把解决方案进行总结归纳:(最右边的便签)

1、自我减压

2、寻求外部(方法/资源)

3、一起分担(与孩子)

4、跟(孩子)对方沟通

【括号内容是交了便签后与分享者确认的】

拆书家提示:这样总结归纳大家觉得可以吗。 学习者们:可以

拆书家回应并反馈:感谢大家的参与,这次微行动就到这里了。通过聚焦问题,找到问题的本质,再谈论解决方案,我们发现团队的智慧是无穷的,这个过程相信我们每个人都有启发有收获。课离分离不是说学习就能做到,但是需要我们有勇气去尝试,一次又一次尝试从自我先开始。

【A2】催化应用-布置任务

接下来今天给大家布置一个小作业,帮助大家学习致用: 请各位小伙伴今天回去以后,有可能在未来的一周内,担心或者出现什么样的场景给你带来烦恼,如果用课题分离的“认、选、确”三步法,你将如何提醒自己先把精力集中在要面对的问题呢?

然后把过程以及结果写下来,包括时间,地点,人物,事件的起因,经过和结果以及对话内容,在微信上反馈给我。 拆书家提问:这个作业环节我有表达清楚,是否需要我再做补充。

两天后学习者楚瑜发来的A2案例:闺蜜找我抱怨男朋友不体贴她,我说了她又不听,我很烦。

1、认清有两个主人,她抱怨是她的事,他是抱怨的主人。倾听我是主人,这才是我的事。

2、选择倾听的方式:默默的听,她哭可以递纸巾,但是不直接建议她怎么做。

3、我要负的责任,可给予陪伴的时间和安全的空间。