开场: 大家好!今天我给大家带来的分享分成两个片段,它们是递进式的关系。对于第一个片段,我们的学习目标是,学会使用只能回答“是”或“不是”的封闭式提问,通过明确征询对方的意见反馈,打开聊天的话匣子。

[F]特征:这本书的书名叫《如何问,别人才肯说》,作者是号称“日本最狡猾的心理学家”内藤谊人博士,他写了好几本关于“攻心”的著作,在日本国内反响极大、数度脱销、风靡了半个世纪。如果是和人接触比较多的小伙伴,读读他的著作,有利于提升自己的自信心和影响力。

[A]优势:精炼、提炼、修炼。

精炼——每一个有明确主题的小章节至多2页,读起来不会感觉冗长;

提炼——和许多厚厚一册需要我们自己去总结方法论的书不同,这本书在最后用了14页的篇幅,帮助读者提炼总结了全书的8大诀窍,10大原则和35种技巧;

修炼——这本书揭示了人际交往中的一些阴暗面,通过自我修炼,可以提升自我保护的能力。

[B]利益:大家有没有过这样的经历,会谈过程当中,对方不是惜字如金、让我们捉摸不透,就是顾左右而言其他、一直偏离主题?或者我们只能跟着对方的节奏,一步一步被他拉走,虽然心有不甘,却不知道怎么拿回主导权?再或者,本来是

第一段

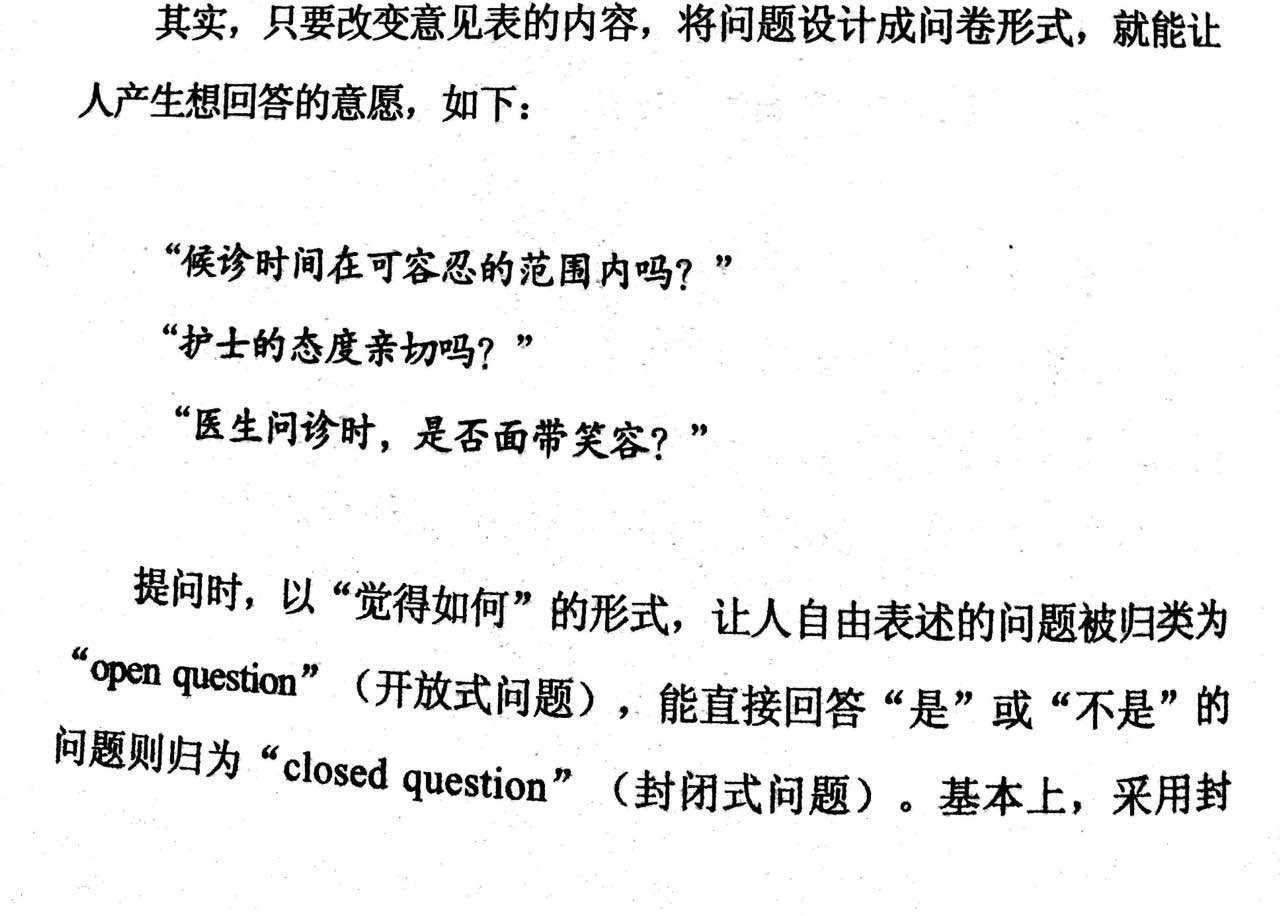

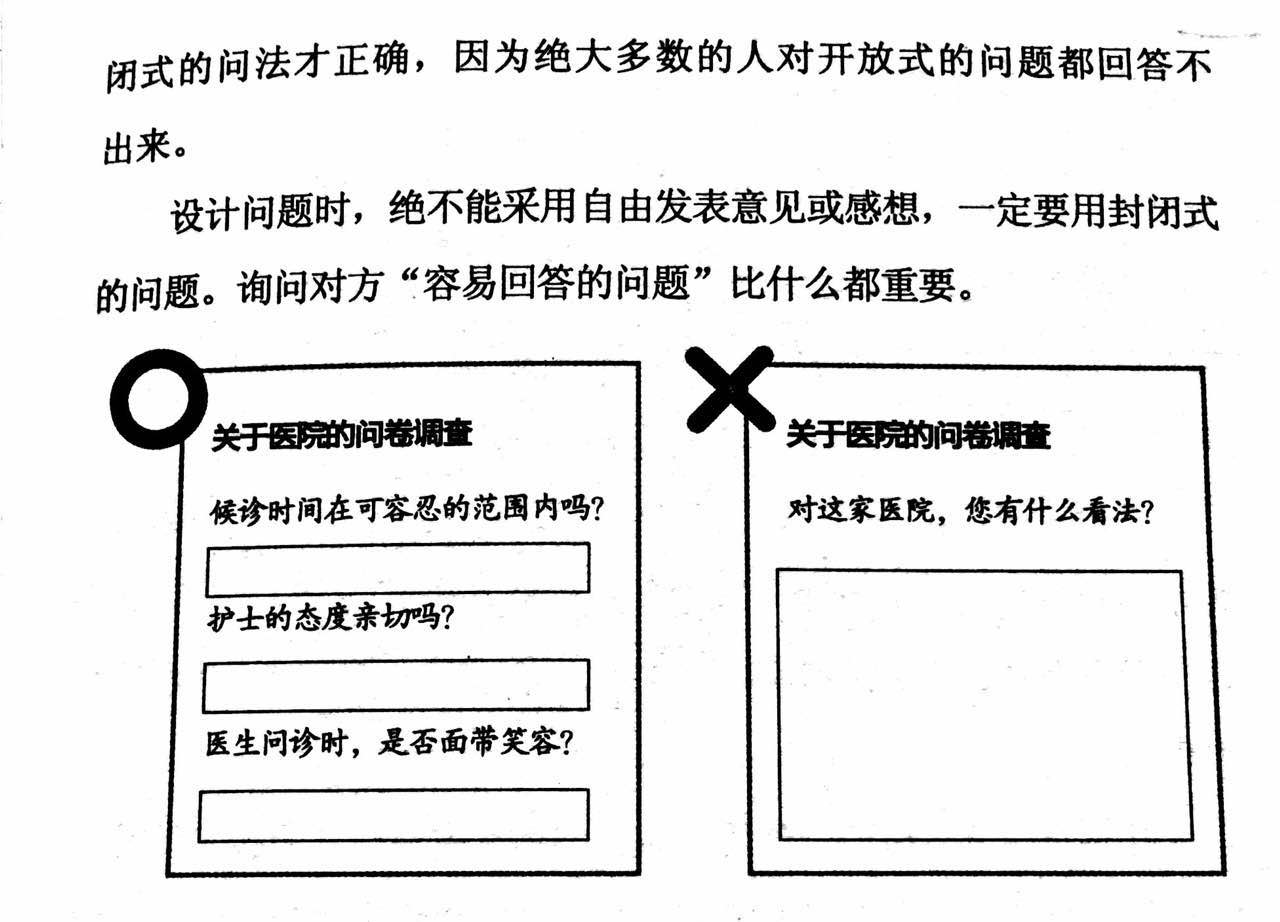

1、[What]作者提到的“容易回答的问题”其实就是封闭式问题的一种,就是对方只需要回答“是”或“不是”的问题。

2、[Why]因为回答者不需要去组织自己的语言,只是简单地做一个判断,回答起来比较简单;而且这样有助于提问者获得自己所需要的特定信息。

3、[适用边界]如果不用封闭式提问的话,对方很难知道我们的真正意图是什么。比方说,我做了一桌子饭菜,想知道哪里做得好,哪里做得不好,下次如何改进。如果不用封闭式提问,说:“今天饭菜怎么样?”得到的回答通常是“挺好”、“还可以”。这明显不是我想要的答案。

4、[How]那么我们应该怎么做呢?分三个步骤(飞镖运动):

1)目标设计(靶心):就是先想清楚问这个问题的目的是什么。比如刚才我举的案例,目的是想知道这桌饭菜的改进点。

2)内容设计(镖):就是具体可以从哪个或哪些切入点进行询问,比如米饭的软硬程度、青菜的咸淡程度等等。

3)提问设计(把镖投出去):在问题中间加个“是否”;或者在问题最后加个“吗”,比如“今天的米饭是否软硬适中?”“是的”;“青菜咸吗?”“不咸。不过再加点糖会不会更好些?”。这种有明确指向性的问法,对方很容易回答,也就打开了话匣子。

5、[预防异议]大家以前是不是也被问到这种封闭式问题,如果被问得多了之后,会不会感觉不舒服、像是被在审讯?所以我们自己运用时不妨尝试以下两种办法减轻对方的不适:

1)封闭式问题不要一次提得太多,建议在五个以下;

2)因为封闭式指令性比较强,所以提问的时候不妨面带微笑、态度诚恳、语气缓和;

3)尽量问“我做的事,你的感觉是什么”,而不是“你做的事,你的感觉是什么”。试想,把问题改成“你觉得你做的饭硬吗?”“你觉得你做的青菜咸吗?”大家可以体会一下回答者的心情。

第二段

1、[What]“把答案藏在问题里”的意思就是在提问中直接包含答案,并征求对方的看法。

2、[Why]

1)首先,为什么要直接包含答案呢?因为这是充分表达自己,可以让对方非常清楚我们的态度,这样就有了一个话题点,可以深入探讨下去;

2)其次,为什么要征求对方看法呢?因为这是对对方的尊重,对方感觉到被尊重以后,同意我们看法的可能性会提升。如果一旦同意,意味着双方就找到了一个共同点,共同点是建立互信的有效方式,互信有助于更融洽的交流。

3、[适用边界]如果不包含答案会怎么样呢?对方可能会因为我们突然提出的问题没有想法,支支吾吾回答不出来;或者提出与我们设想正好相反的意见,让话比较难接,陷入尴尬和沉闷。比如说,第一次见孟舵的时候,他跟我说:“加入我们拆书帮都要认一个师父的,你知道吗?”我一边点头一边说:“哦……(然后一脸蒙圈,因为我不知道师父去哪里找)”孟舵看我没什么反应,又补了一句:“我做你的师父,你愿意吗?”我马上化迷茫为兴奋:“愿意!愿意!能拜舵主为师,这是我的荣幸。”

4、[How]那具体怎么做呢?分成两个步骤:

1)答案设计:将自己对这个问题的看法直接陈述出来。比如星巴克的焦糖玛奇朵很好喝,打游戏时间太长会影响视力等等。

2)提问设计:使用征求对方意见的词,如“对吧?”“可以吗?”“你觉得呢?”

5、[举例]第一个片段中,刚才西西分享的提问,如果要改成包含答案的引导式提问,可以怎么问呢?“今天我想吃麻辣烫,你觉得呢?”

6、[预防异议]大家也许会问,万一对方说,“不是啊,我并不这么觉得啊”,甚至看出来我们试图在影响他,引起逆反心理怎么办?其实,这也很正常。因为把答案藏在问题里是影响对方的有效工具之一,而不是唯一的有效工具。本质上,它还是封闭式问题,太多的话会给人过于强势而感到不舒服,可以和开放式、间接式、投射式等多种提问方式相结合。这是一个很大的话题,如果大家感兴趣,我以后可以慢慢分享,今天时间关系不作展开。

第一段

A1

1、[激活经验1]请问大家,有没有遇到过这样的情况,当我们问对方“今天想吃什么?”的时候,对方说:“我也不知道……你想吃什么?”结果两人就面面相觑地僵在那里。每位小伙伴先想一想,最近一次遇到这种情况,是什么时候,和谁,经过是什么,结果又是什么?半分钟时间。

2、[激活经验2]想好了吗?请两两一组,分享刚才想到的场景。1分钟时间。

3、[反思加工1]那么,假设再让我们回到刚才的场景,我们可以如何来做呢?如何应用只能让对方回答“是”或“不是”的封闭式提问呢?请花1分钟时间在便签上写一写。

4、[反思加工2]请2位小伙伴分享他们的便签。1+1[简短重述]分钟(记录备用)

——学习者Monica分享了:吃什么?不知道。吃麻辣烫?真的要吃麻辣烫?

——点评:非常棒,刚才Monica分享了和同事一起决定午餐的痛苦经历,我们给她点赞。

第二段

A3

1、[场景设计]请大家拿出第一个片段的A2行动计划,思考这样一个问题,我可以增加3个“藏着答案的问题”吗?请大家先花2分钟时间写一写。

2、[小组讨论1]请大家三人一组搭配,进行组内分享。注意重点是掌握工具,不是回答或解决问题本身。请大家花5分钟时间。

3、[小组讨论2]请大家选择一位小伙伴的情境,进行模拟演练。根据这位小伙伴大情境,大家讨论一下,形成一个解决方案,等一下进行角色扮演。角色是这样分的:第一个人扮演提问者,第二个人扮演回答者,第三个人吃瓜群众。吃瓜群众作最后总结谈谈对整个团队演练的感受。5分钟时间。

4、[角色扮演]这个环节邀请两组小伙伴上来扮演。每组3分钟。3+1[真诚赞美]分钟;3+1[摘要点评]分钟

——Spirit:选择针灸还是吃药?(针灸)一个星期两次,一次三十分钟,你星期几方便?(一/三)上午还是下午?(中午)请你周一和周三中午过来,ok吗?(ok)

——点评:首先感谢小伙伴勇敢分享。其实小伙伴提了四个问题,第一个是针灸还是吃药,是选择式提问,接近于只能回答是或不是的封闭式;第二个问题叫轻微开放式,类似who/where/when;第三个问题还是封闭式,结果出现第三种答案,大家有没有发现,对方打开话匣子了,目的达到就可以来了;最后一个问题的目的是警示和提醒,是个很好包含答案的问题案例。

A2

1、我们在接下来的两周之内,我们设想一个场景,比如教育子女、劝说他人、辅导下属等等,我们在工作和生活中会涉及哪个情境?请大家先花1分钟时间设想一下这个情境。

2、好,请大家拿出一张便签,加工出2个“藏着答案的问题”,一个写上那个场景的日期、对象、2个提问。2分钟时间。

3、请两两一组,分享便签。1分钟时间。

4、请小伙伴上台分享。1+1分钟时间。

——Debby:今天晚上,我要去拒绝我的同事。“我今晚很忙没时间帮你做,建议你找别人好吗?”但是我觉得我不擅于拒绝别人。

——点评:非常好的提问。勇于拒绝有两个小诀窍:一是具体告知无法提供帮助的原因;二是使用委婉的语气。满足这两点,就是“勇于说不”了。说明Debby是个乐于助人的、心善的小伙伴。大家给她鼓个掌。

好,做个总结。潘石屹在对本书的读后感中写道:“提问比回答问题更启发人的智慧”。今天我们学习了封闭式提问的两个技巧,相信大家在提问上或多或少get到了一些新技能,正所谓“一个好问题,胜过千言万语”,希望大家能早日成为一名充满智慧、具有非凡影响力的成功人士!谢谢。