开场:

自我介绍+分组:

大家好,我是今天的拆书家春霞,通过刚才的自我介绍环节,相信你们都已经认识我了。今天的拆书过程中,会有小组讨论的环节。我们以桌为单位,每一桌为一个小组。

FAB法介绍图书:

【F】特征:今天我给大家带来《好好学习》这本书,顾名思义,这本书讲的是学习方法,它给我们介绍了三个技巧、七个临界知识,阅读过程中有很多让人眼前一亮的点。

【A】优势:作者是成甲,他被逻辑思维评为十位“全国最会学习的人之一”,而且是“得到”上最受欢迎的说书人。市场上很多类似讲学习方法的书中,这本书被誉为最接近教育本质的畅销书,2017年2月出版时,就登上各大畅销榜单。

【B】利益:

我们都知道:学海无涯。尤其在这个信息大爆炸的时代,我们需要掌握更有效的学习方式,才能在极为有限的时间里,把自己的认知水平比别人多往前推进一厘米。运用《好好学习》中的学习方法,我们可以将零碎的知识体系打造为高效的知识管理体系,让所学知识真正变成你的资产,让学习成为你财富积累的过程。学习的途径有很多,书籍、课程、今天的拆书活动等等,都是我们学习的途径。跟别人沟通时,听到不一样的观点,也是一个很好的学习机会。

学习目标:在跟随我完成本次RIA现场学习后,大家可以了解“绿灯思维”这个概念,并且今后在工作或生活中,听到新观点或不一样的观点时,可以通过区分“我”和“我的观点和行为”,逐渐形成自己的绿灯思维,从而增加自己的学习机会,加速成长。

R:拆页刚才已经发给大家了,请大家花1分钟时间阅读原文。

“一停二思三转”形成绿灯思维

绿灯思维是,当我们遇到新观点或不同的意见时,第一反应:哇,这个观点定有一定有用,我应该怎么用它来帮助自己?比如,同样是这个老板,他听完咨询顾问的意见后,可以这么想:“嗯,这个观点虽然和我过去的做法不一样,但是仔细想想,一定有有用的地方。比如,如果我能够先倾听再沟通,就能让员工充分表达意见,可能产生新的创意;而且,充分沟通,也能避免我们讨论了半天才发现大家说的不是一回事儿;还有,理解和倾听,也是和员工建立信任的过程,能够增加团队的凝聚力。”

如果领导能多考虑新观点的优点和用途,那么他就拥有了绿灯思维。他可以在理解新观点的用途和价值之后,再去分析这个观点可能的不足,想办法完善它。这样,他的进步速度是不是会快很多?

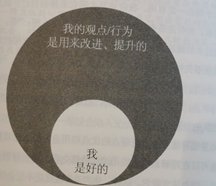

这件事情说起来很简单,但是要真正做到绿灯思维却不容易,我们还必须建立一个更基础的认识,那就是:区分“我”和“我的观点/行为”。

其实,我们之所以会习惯性防卫,还有一个很重要的因素:我们会把别人对我们观点的质疑,理解为对我们自己的否定。换句话说,我们常常不自觉地把“我”和“我的观点/行为"绑定在一起。 比如,别人同我开会讨论时说:“成甲,你上次项目做得太烂了。”此时,我的第一反应可能不是去思考我的项目是不是很烂,他说得对不对;相反,我觉得他是在针对我、指责我,我就会回击:“胡说,你做的项目才烂!”这样,我把别人对自己观点/行为的质疑理解为别人对我这个人的质疑,从而激发起自己的习惯性防卫。要改变这种状况,我们要明确“我”和“我的观点/行为”是不一样的——我的成长来自“我的观点/行为”的改进和提升,而别人对“我的观点/行为"提出意见,正是我们能够从不同角度获得启发和成长的机会。

【What:原文解决了什么样的问题】

什么是绿灯思维?就是我们会思考不同观点的优点和用途,哪怕这个观点跟自己原有的想法千差万别。

【How:如何做,步骤是什么呢?】

怎样形成绿灯思维呢?我们可以采取“一停二思三转”的方法。听到不同观点时,或者说听到不中听的话时,在本能地反对之前,我们可以在大脑里拉一次警报:停!然后花10秒钟快速思考一下,告诉自己:我的观点/行为不等于我,我是好的,而我的观点和行为可以改进,他/她说的是我的行为/观点。这样我们可以转变成绿色思维。

【Why:为什么要解决这个问题】

<不这么做的坏处> 如果没有区分“我”和“我的观点/行为”,我们就很容易将“我”和“我的观点/行为”视为一体,认为对方在攻击“我”,后果可能会是一场争吵或冷战。在现实生活中,我们在听到不同观点时,本能上会抵触,寻找对方的不足之处。比如一家公司老总跟员工沟通不畅,聘请了一名管理咨询顾问来解决问题,顾问跟老总建议:“您跟员工沟通时,要先倾听,理解员工意见后再发表您的观点,不要没听完就下结论。。。”这时老总可能会说:“你懂啥?你根本不了解我们公司的情况!”老总的这个反应表现出他没有绿灯思维。

<这么做的好处> 如果老总具有绿灯思维,他的第一反应是:嗯,这个观点跟我过去的做法不一样,仔细想想,有道理。先倾听,可以让员工充分表达意见,有助于我了解情况和下结论。这样的老总更容易解决问题。

【Where:适用于那些场景?】

用“一停二思三转”的方法来形成自己的绿灯思维,可用于和别人沟通时,听到不一样的观点或感觉被指责或批评时,消除自己的抵触情绪,并且会思考不同观点的优点和用途,哪怕这个观点跟自己原有的想法千差万别。

“一停二思三转”的方法很好用。我去年做了一个海外项目,跟客户的内审老总一起做一家意大利公司的经济责任审计,做项目过程中,内审老总对我们外审的指点颇多,大部分时间他的态度有待改进,当时听到他的指责时,我就是通过“一停二思三转”的方式让自己冷静对待他的指责,将我的注意力放在他提出的可行之处。

A1:显像提问。

在过去的一周,在生活或工作中,你和家人或同事讨论某一个问题或分享某一件事情时,有没有存在观点不一致的时候,或者说感觉收到指责、批评的经历呢?比如说你兴高采烈地跟老公分享新学到的一项技能,老公却毫不留情地指出其中不合理的地方;比如你好心要指导孩子学习,孩子却认为你管得太多;比如你认真完成一项任务后跟领导汇报,领导却嘲笑你专业水平不够等等,你是怎样应对的呢?

小伙伴小敏的分享:

A1:我是一名全职妈妈,和孩子相处时间比较多。比如说他写作业的时候,我会在一旁陪着他,虽然我只是在看书,孩子感觉我是在监督他,会冲我说:“讨厌,烦人。”让我很生气。

A1+:分组讨论。7-9分钟

接下来,大家分组讨论。时间是9分钟,大家可以先在便签纸上写下类似的经历,在小组分享自己的经历和当时的反应,然后根据刚才学习到的与自己对话的方式,看今后听到不一样的观点或被批评、指责时,自己是否可以更好地处理不一样的观点。

小伙伴小敏的分享:

A1-反思加工:

如果我回到当时的场景下,我会用“一停二思三转”的方法来形成我的绿灯思维。

当听到孩子这么抱怨的时候,在我回击他之前,首先,我会对自己喊“停”;然后,在大脑里进行这样一个思考的过程:“我和我的行为或观点是不一样的,我是好的,我的行为或观点是可以改进的,儿子抱怨的是我的行为。”这样,就可以将我的思维转变为“绿灯思维”。

相信这样可以让我和孩子更好的沟通,找到解决办法,比如他写作业时,我不坐他旁边,而是等他写完后,给他签字。

收尾:

好的,非常感谢小伙伴的精彩分享,也感谢大家来参加本次活动,期待大家可以在生活中熟练运用“一停二思三转”的方法形成绿灯思维,更多地去分析新观点或不一样观点的优点或用途。今天我的拆书就到此结束了,谢谢大家!